范勃作品

因为对表演性姿态的强调,一种戏剧性要素在画面中出现了。范勃的画面通常具有一种舞台剧效果。他的画面总是出现一个舞台剧空间,一个超现实空间。这个空间甚至有某种梦幻色彩。一个人和一棵树共处在一个空间――看上去既像是室内空间,也像是室外空间。这只能是一个超现实的空间。范勃非常巧妙地将空间处理得暧昧模糊,他在画面的上下方画出两个完全迥异的色块,以此来构筑空间――这空间如此地模糊,以至于看上去很难确定,这到底是室内空间还是室外空间?是墙面和地面组成的空间,或者是天空和大地组成的空间?两个色块交接的地方到底是墙角线还是地平线?范勃就此打破了室内空间和室外空间的界线,在这里,有一个空间,或者说,有一种空间感。但是,没有具体的个别的明确的空间。

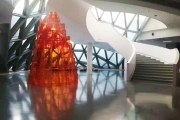

不仅如此,这种模糊的空间界线,还意味着两个色块的拼贴。空间是通过色块的拼贴而构成的。在《木言系列》中,色块已经不再是拼贴,而是竞技。《木言系列》显而易见是对绘画语言的探索,是将各种绘画元素的表现力展示出来――更准确地说,是让各种绘画要素和绘画语言彼此竞技。这是色块、线条和光的竞技,同时也是大地,天空和树的竞技。在这里,每一种绘画要素,既象征着某种外物,同时也是它本身;绘画语言在此高度地简化了,绘画元素不再是一种构成性部分,不再刻意地去成为某个被画对象的组成部分,相反,这些绘画元素非常简单,就是线条,就是色块,就是光,就是阴影。但同时,线也是枯树;色块也是大地或者天空,光和阴影就是画面本身的光和阴影本身,也是自然的光和阴影。绘画的语言元素明确地指向了外物,从而使得自己没有陷入抽象的境况;同时,这些元素又不是一个被画对象的细节局部,这使得它保留了自身的独立性,保留了作为绘画语言的自主性。在此,线同时就是线和树,树的形象并没有吞没线的自主性,反过来,线总是指向树这一对象物而并没有让自身完全成为一个抽象之线。范勃画出了对象,但是没有将绘画要素埋没在对象之中。反过来,他画出了绘画语言,但也没有让绘画语言沉浸在自我的世界中而没有外在的再现能力。因此,这是双重的绘画,或者说,这绘画画出了双重场景:一个树、大地和天空的象征和人文场景;一个线、色块、光和阴影的语言和绘画场景。这二者在画面中同时存在,它们相互呼应。画面热烈而紧张,各种要素之间似乎存在着力的竞技:大地和天空在对话,树和天空在比高,树和树在纠缠,大地和树在拉扯――一个意义世界的竞技出现了;同样,光和阴影在相互侵蚀,红色块、黑色块或者绿色块在争艳,线和线在盘旋,线和色块在搏击――画面既展现了一个人文世界的动荡,也是一个绘画语言世界的动荡。画面布满着各种显赫而热烈的色彩,这些色彩夺人耳目,并呈现出剧烈的对照感,它们在画面上奋力扩张自己的地盘,这使得画面更加紧张,更加动荡,仿佛一种强烈的音乐在画面中奏起,而尖锐的线条在跳舞,在演出,在追逐,它刺破了色彩,天空或者大地的蛮横垄断性。它甚至像是在画面上书写。一种狂欢就此出现在画面中,似乎自然世界的某个风暴时刻马上来临了,当然,这同样意味着,某个人文世界的风暴时刻也也马上要来临了。

让植物的充满激情,让人剔除激情;让色彩和线条动荡,让器官和面孔萎靡;让光和阴影影显赫,让姿态和身体平庸――这就是范勃绘画内在两面性:沉默和狂欢的变奏。