开幕和“时效”

2023年3月3日,上海。多云,6-14℃。徐汇滨江,春风十里。

16点38分,遵循邀请函上这个人为设定的时间,龙美术馆前簇动的人群又迎来一次盛大的开幕。

以新作《蜉蝣日记》中“蜉蝣”作为个展标题的艺术家张晓刚接过主持人谢晓东的话筒,开始致辞,为其近三年来的新作揭幕。

他对着话筒说,这个特别设置的开幕时间和自己的日记体创作好像“有种关联”。

张晓刚致辞“蜉蝣”展览,龙美术馆开幕现场

16点19分,就在张晓刚接过话筒的19分钟前,某媒体同业以《张晓刚 这是历史,不能出错》为名,发布了一篇深度长文。

文章以在艺术家上海个展开幕前即长驱直入其北京工作室为背景,将张晓刚的创作现场和艺术人生一网打尽。且不论一个特殊的开幕时间和艺术家的创作体格是否关联,这篇文章想必是关联没谁了。它仿佛来自过去,静静地守候,并在3日下午的开幕时刻,瞬间落地。

几天之后,在艺术媒体流量的语境下,1.2万的点击率坐实,这是一篇漂亮的文章(我有心截一张文图致意,又担心犯了忌)。

说到新闻时效,这还是一次漂亮的媒体行动。

无论考古还是考现,张晓刚一直是聚光灯下的一个重量级样本。漂亮文中写道:“他的艺术和人生,是被评论家们分析得最为透彻的一位。这其中,也包括他自己”。这是一位栗先生在1998年12月就已亲自设定标签的 “中国当代艺术缩影式艺术家”,而我紧赶慢赶,已赶不上,还能怎么写他?

犹豫。刷牙犹豫,洗澡犹豫,睡觉时也犹豫。不出所料,我且犹豫几天,其他各家媒体的深度和专访文章陆续发表。

于是,跟主编商量。你看,家底都翻出来,大家写到卯了。咱是不是避个风头,让出时效,不扎堆,否则容易吃亏。

主编没说话,主编的上司不乐意了。“这是基本的新闻素养,流量最大的时候你不发稿,再拖下去,就没人看了。难道央视发了个新闻事件,其他媒体就都不发了吗?你的观念是错误的,这肯定是所有媒体都会做的选题,必须尽快发!”

“发”字尾音不绝,让我脑鸣,嗡嗡地。

《蜉蝣日记:2020年7月10日-对话》,纸上油画、纸张、杂志拼贴,2020年。图源:龙美术馆

为何蜉蝣,何为蜉蝣

张晓刚淡然地解释:“蜉蝣”这个标题并未刻意提取,它实质脱胎于三年疫情之中,某种自我归于封闭式创作状态的日记体格。是的,叫“隔离日记”不免直白,况且自2020年以来,“日记”二字也变得闪闪烁烁。

再一琢磨,“蜉蝣”一词极富魔性。百度上说,这种原始而美丽、柔软而纤细的有翅昆虫已经在地球的大气当中,晃动着飞翔了2亿年。每一只蜉蝣都会在数十次蜕皮之后的某一天成功化蝶,勇猛地进入成年阶段。这一天里,它不饮不食,只将全部精力用于和另一只蜉蝣的“婚飞”(交配和繁殖),并在完成这一“虫生”大事后的数小时内,死去。

用愚蠢而自负的人类视角来看,浮生若梦,为欢几何,这几乎是一种让人潸然的“死亡美学”。而对于一只蜉蝣来说,亿年的繁荣和一天的虚无总会平凡且交替地上演,刹那和永恒之间的对撞也不过尔尔。

我慢慢地活,很久,为的是短暂的一刻。而那一刻,不过就一点飞逝的时间,无他。

新闻发布会上,主持人解晓东发出一声感概,悠悠地念了苏轼的苍凉诗句:“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”。

龙美术馆馆长王薇也拿着手稿认真念:“‘蜉蝣’暗示了艺术家将短暂人生视作茫茫历史中转瞬即逝的一刻。尽管如此,渺小的个体也可以从艺术之中得到温暖与蔚籍。希望借此展览提示观众,珍惜当下每一个真实而鲜活的日子。”

张晓刚继续淡然地解释:“一开始就是想画一套感受性的内容,也不是真实事件的记录。它更像连环画,是由三年里对很多问题的整体思考和感性记录所衍生的成果。原来雄心勃勃,想画50件,后来自己降到30件,而现在“蜉蝣”系列只有20多件,我也很慢,”他继续说,“不想做一种品牌性或者事件性的展览。我只想做一场艺术家的展览。”

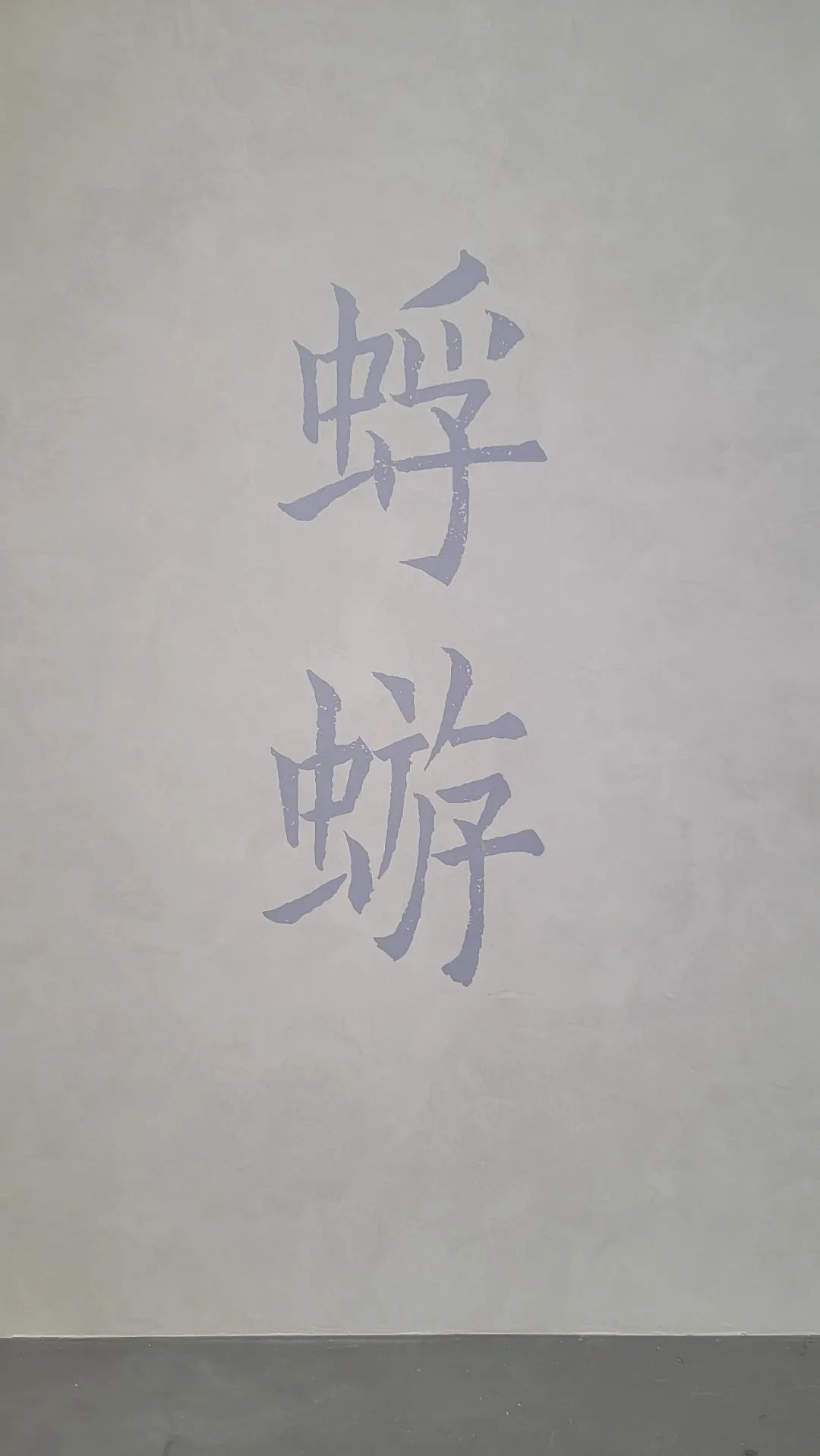

“蜉蝣”展览标题墙,龙美术馆“蜉蝣”展

话说得挺清楚了。

胃病和床单——戈雅的狂想和格列柯的帷幔

1984年初,忿懑而孤独的26岁昆明青年张晓刚又一次喝高了,终于抱着出血的胃伤入院。住在太平间楼上的病房里,春节随着元旦到来。疾痛让他和青春站在生死之间,手执一杆铅笔,猛地将病榻上的白色床单拉扯开去,裹在身上,纵身跳上了舞台。

安静的医院里,那些白日游荡的魂灵和鬼魅,颤栗和呼号的身体和记忆,西南天空下跌落的巫神和梦魇,16幅版画一样的纸本《黑白之间的幽灵》系列呼之即成,宛若神助(我拍的图太笼统,看细节可去龙美术馆展览)。

无论是西班牙大流感中的蒙克,还是被肺结核纠缠的莫迪里阿尼,这种由肉体疾病引发的心理应激,曾在无数的艺术家身上有过印证。布里斯托尔大学哲学系的哈维 • 卡雷尔(Havi Carel)教授在其著作《疾病现象学》(Phenomenology of Illness)中,将疾病视为一种“紊乱”和“无序”。

它不请自来,具有深刻的威胁性和破坏力,使人迅速陷入怀疑和焦虑的情绪。在疾病中,自然人的身份转换为“病人”,而现实世界也和经验世界彻底剥离;医院、医疗器械和药品构成了一个新的世界。身体的自然状态被突然修改,甚至通过一种“悬搁”(Epoché)的暂停,拷问病人固有的默契和信念。

这是一种激进的哲学动因,足以从物理和心理角度,双向而彻底地改变人们的生命体验和生活态度。如桑塔格所说,富有隐喻的疾病是生命的“阴面”,是坏的能量。

或许,艺术创作正是有效弥补肉体“衰退”中的心理“增强”,是感性交织理性,向坏能量主动宣战的能力。

《黑白之间的幽灵》系列15件,纸本铅笔,1984年,龙美术馆“蜉蝣”展

那是一段社会改革初代的人生闪回。从川美油画系毕业不久的愤青张晓刚回到家乡,无奈地住进昆明歌舞团的宿舍。因为疏离的家庭关系,整日将自己浸泡在由西方现代主义哲学和酒精共同夹带的悲剧性里,他没想过终有一天,自己的个人史将溶进整个时代的宏大叙事当中。

那一群裹着白色床单,穿梭在纸上的医师和病人、生者和亡灵,共同折叠出锐利而短促的线条和方笔直拐的造型。非线性叙事的超现实空间里还带着钟意的明代老莲笔趣,而来自西方绘画的艺术精神却强烈地冲击着他的内心。

人生翻卷,一晃37年过去了。

2020年,63岁的艺术家张晓刚和每一个百姓一样,时时因为疫情而困顿家中。童年、少年和青年都亲历过时代震荡的他,不得不再次面对历史的荒诞、暧昧和躲闪。日生日死,阴差阳错,社会疫病所引发的不眠夜和白日梦四处游弋和交叠,整个国家重新陷入了一次“悬搁”。

他挥一挥手,用刹那的“蜉蝣”系列向永久的“幽灵”系列致意。幽灵并未远去,现实穿越了虫洞,自此三年,张晓刚再次启动成套的纸本创作。像个导演一般,他仔细研究,在画面里铺陈全部的道具关系。

当年的忿懑是否像老电影的镜头一样回到其脑海,我不得而知,但在一片片的空间景观和物体剧场里,那孤独的底色似乎从未褪去。

比如,记录2020年8月6日和2022年3月15日的两件作品。他所用的策略,是非虚构的蒙太奇和图像挪用的视觉重建。

2020年8月6日,国内本土病例数字趋于低位,针对疫情的严格防控政策逐步放缓,进入所谓的“常态化”管理。那天,人们在夏日的燥热中戴着口罩,习惯了一套健康码的检测系统,麻木地生活着。而2022年的3月15日,正是和我一样的上海浦东居民开始全体遭受隔离的时期。如今时间驱近一年,沉默的上海,百感交集。

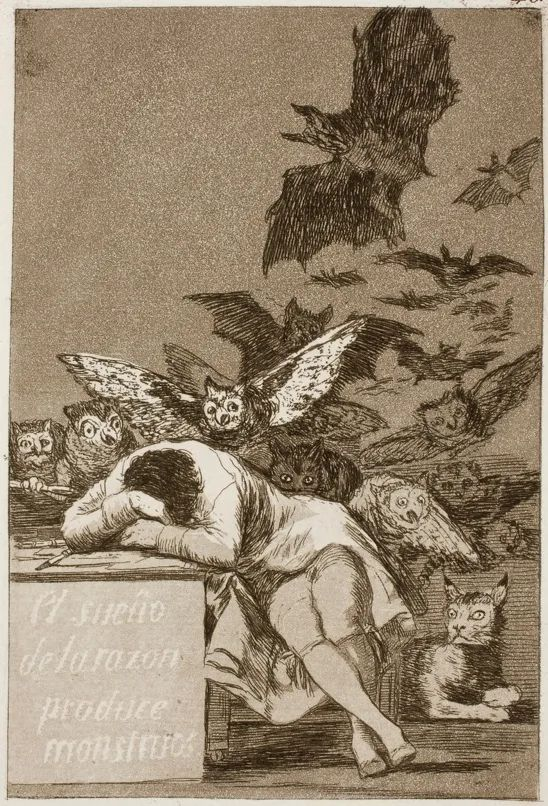

在《蜉蝣日记:2020年8月6日》中,张晓刚复刻了西班牙浪漫主义艺术家戈雅绘于18世纪末的80幅蚀刻版画《狂想曲》(Los caprichos)系列中第43号作品《理性沉睡,群魔浮现》(The sleep of reason produces monsters)的画面场景。

在这个室内场景中,工作台前的艺术家陷入深眠。代表夜晚和邪恶化身的蝙蝠和猫头鹰在上空成群结队地盘旋,而脚下的黑猫和山猫正警惕地看向观众。桌台侧面刻有字句:“被理性摒弃的狂想,制造出不可思议的怪物:与她合体吧,她是所有艺术的母亲,是所有奇妙惊幻的源头。”(Imagination abandoned by reason produces impossible monsters; united with her, she is the mother of the arts and the source of their wonders.)

80幅蚀刻版画《狂想曲》之《理性沉睡,群魔浮现》,弗朗西斯科·戈雅,1799年,现藏普拉多博物馆。图源:维基百科

这件神秘的画作通常被认为是戈雅对于当时腐败教会和国家管理的反思和批判,以尝试将黑暗暴露在理性之光下,因而成为近一个世纪之后现代主义运动的早期讯号。221年之后,张晓刚通过拼贴,将该场景植入另一个房间。在那个空空如也的毛坯一隅,戴着伊丽莎白圈的病狗弓下身子,同步望向画框之外。艺术家的画梯和洗漱池都随机地摆置在地上。

两个世纪前的主人公依然沉睡,而气球远去,新的一批蝙蝠正匆匆赶来。戏中有戏,经过张晓刚的剪辑与合成,戈雅画面中的旧有语义被赋予新意,所有可能的隐喻和联想都在传递着表象背后的现实本质。

在《蜉蝣日记:2022年3月15日》中,张晓刚则挪用了17世纪,初旅居西班牙多年的风格主义艺术家格列柯在晚年创作的油画《揭开第五封印》。(The Vision of Saint John)这幅在300年后直接影响了20世纪初的毕加索并促其创作代表作《亚威农少女》的作品,是托列多圣约翰浸礼会医院教堂委托艺术家创作的一幅大型祭坛画的局部。

医学和神学并肩,渺小的人类则难以遁形。医院教堂里的画面有如一帧暂停的纪录影像,展现发生在《圣经启示录》第六章中,一场人神之间的事件和奇观。凝重的大气之间,使徒圣约翰见证着耶稣打开世界末日“第五封印”的时刻,而救赎的天使正在将白色的长袍分发给“那些为上帝的工作和他们所做的见证而被杀害的人”(those who had been slain for the work of God and for the witness they had borne)。前景里,仰视角度的圣约翰眼里释放出狂野的光芒。他拥有一具被艺术家有意拉长的诡异身体,仿佛即将从自己闪烁的柱状衣袍中脱离,蠕动着要向天空飞升。

希腊人格列柯注重内心体验,以倾斜的线条、强烈的色彩和散乱的视角,凸显了来自画面里运动张力的形式感,同样成为现代性绘画的精神先驱。

《揭开第五封印》,埃尔·格列柯,布面油画,约1608-1614年,现藏大都会博物馆。图源:维基百科

生活就这么永远充满幻觉的时刻。在一切变得清晰之前,启示的边缘就是一团浓烈的光雾。

根据黄专的研究,张晓刚从一九八零年首次在《世界美术》杂志上看到这幅格列柯的作品,就剪贴下来不断研习,并称其为“真正的现代主义之父”。

作为社会群体的一种隐喻,他将圣约翰从神迹的现场单独提取出来,置入四百年后自己的工作室里。呼号中的圣约翰是一尊被再次封印的痴狂雕像,他遥远的内在渴求,依然敌不过当代的残酷现实。

还是那个简陋的工作室,清水混凝土墙壁前漂浮着蜷缩在睡梦中的艺术家自己。排列着旧式风格暖水壶的桌台前,宠物猫小卡也戴着伊丽莎白圈,像个制服哨兵一般地站在工作台上,警惕地望向观众。

长久的梦魇和末日的天启,梦游般的视线和床单帷幔下的身体,在张晓刚将近40年的缓慢记忆里首尾相接。疫情之中,艺术家猛烈地推开高概念和强叙事的时空,亲自去打造一场纵贯人生的绵延意象和狂想。

正如他说:“‘蜉蝣’系列呼应了当年的那套‘幽灵’作品。好像有一条内核的逻辑线索,透露出我的创作动机、主体认知和内在力量,并最终串联起我的职业生涯。它首先说服了我自己。”

左:《蜉蝣日记:2022年3月15日》;右:《蜉蝣日记:2020年8月6日》,纸上油画,纸张拼贴

失重和悬停——记忆碎片、浮雕和时间性的创作

“蜉蝣”系列完成于一批毛边水彩纸上。纯棉的手工纸未经过机器切割,毛边带着时间的质感和手作的痕迹。

在从1993年开始的三十年进程里,布面油画“大家庭”系列以由中国特殊时期的“家庭相册”而构成的标准范式和意识形态,诘问集体主义和个人主义,并从学术和市场两个维度,一路将张晓刚从一位新晋艺术家的角色,推向传奇般的头部当代艺术家阵营。

但是,他始终保持着对于纸本的敏感和眷恋。

缘于2018年纽约个展中的紧张档期和仓促筹备,他临时决定以回到纸本的方式来应对现场。他说,自己对于纸上创作一直处于“放松和亲切”的关系。不陌生,那是他非常钟爱的材料。而展览也吻合了当时的心态,充满信息爆破后的时代感受,所以要去“搞一种碎片化和时间性的创作。”

颜料下笔,纸张快速地吸水,色块浸染开去。除了视错觉的描绘,有时候用手撕出需要的形态,在上面继续作画。某些区域或许需要厚重一些的肌理,甚至要起来一种“浮雕”般的质感。将带着毛边的纸疏松地裁开,贴在对应的位置。相互之间留出边缘,一层一层叠加。还有的时候,需要勇敢地下刀,在纸上刮刻和搓擦。

慢慢地,这个二维的画面走向二点五维和浅浅的三维。光线和时间同步启程,一个虚实相交的空间开始显现。

《蜉蝣日记:2022年5月7日》和局部,纸上油画,纸张拼贴

2020年以来,所有人的社交和位移权利都处在一种有限的自由当中。三年里发生的荒诞叙事让艺术家感到似曾相识,像是面对了一条个人历史的莫比乌斯环。在广域的现实下,张晓刚开始维持将创作中的自己置于微观空间下的一贯个体感知。

他用一张白纸,手动构建起狭促甚至逼仄的空间框架,并在内里描绘和拼贴“物”的集体。数十年前的幽灵和魔鬼被悄悄唤起,隔离的房间里渗出伤痛的瘢痕和皴裂的线头。每一个可能存在的物什都幻化出新的景观,吸噬着大多数人的感性视觉。

那些在纸上不断浮起的身体和物件,回应了艺术家在疫情期间涌出的悲悯和难以着陆的姿态。他不断调动着画面当中的透视灭点,而局部失重的场景则配合着七零八落的静物,于是,每一张纸都在上演着一场“神迹”。

“关于物,以前我的感受并不强。三年疫情中,我对物的感受很深。也许是隔离的原因,身边的物都被放大了。人被锁定在房间里的时候,平时看不到的一些细节就会变得非常饱满。当全部的存在都被限定在一个空间里的时候,人也就变成了物;而在某种意义上,所有的物都是平等的,”张晓刚说。

《蜉蝣日记:2022年5月8日》,纸上油画,纸张拼贴

如此,总在随意摆弄和使用的寻常器物纷纷变成了艺术家的记忆投射。像一批刚成虫的“蜉蝣”,它们在各自的某一天,飞向属于各自的献祭。

认真凝视“蜉蝣”系列的每一个微缩场景,都来自于艺术家郑重其事的图像日志和视觉手帐。时间湮灭,记忆悬停,那些位于三角构图或中心构图里的洗漱池、灭火器、肉块和书籍、电视机和床、摇篮和灯光,都像一幕幕的小型活报剧,在古典主义的透视关系中,集结出一批个体的论坛。

左:《蜉蝣日记:2022年2月24日》;右:《蜉蝣日记:2022年6月21日》,纸上油画,纸张拼贴

左:《洗衣机》,布面油画、纸张拼贴,2021年;右:《柜子》,布面油画、尼龙绳拼贴,2021年

从家宅走向城堡——剧场里的史诗和神

2020年6月18日,疫情中的诗人翟永明为一幅画写了一首诗,名为《观画之余:读张晓刚新作〈舞台3号〉有感》。

“…….

让人难忘的醒目黄色

立在一片死寂之色中

像白色空间站 莫明地

矗立在死灰色的月球表面”

……

最初的痕迹 只保留下

天空和远山 道路的轮廓

当画家回忆某个被遗弃的年代

我们记得的 只有那些可见的事物

……”

在那些精心搭建的“蜉蝣”剧场里,四面的墙体轰然倒塌。循着这些文字,镜头视角开始后退上升,终于将张晓刚的斗室拉出了大的画幅。

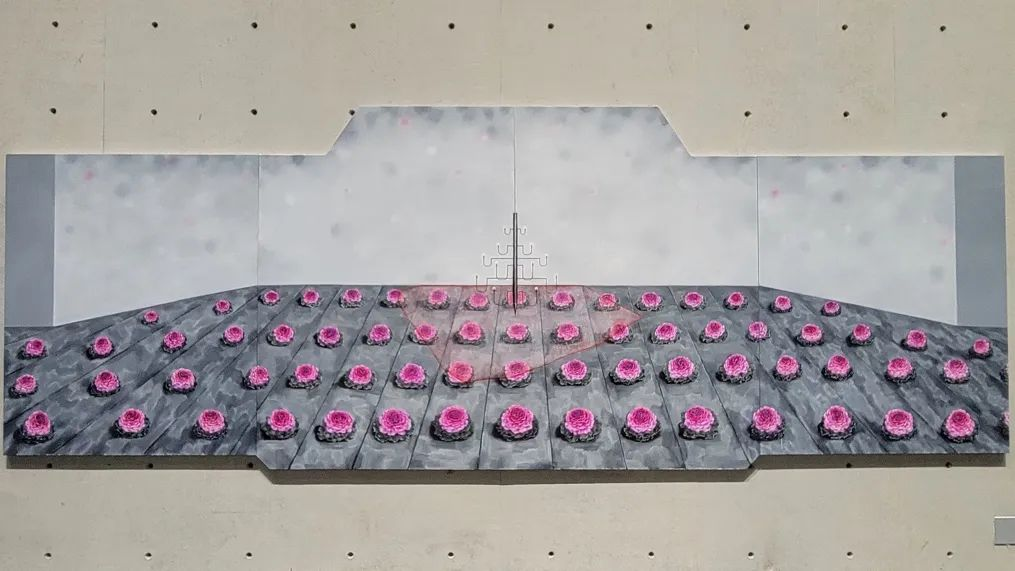

置景快速转换,在龙美术馆宽阔的通高空间里,特地隔出了一个终场展区,分别展示大尺幅的“舞台”系列和“光”系列作品。

龙美术馆展览现场

无论内室还是剧场,略带“凸”或“井”字状的画面格局偶有出现在张晓刚的空间叙事当中。“舞台”系列经典的镜框式场景则增强了戏剧时空里面,由内容所附加的魔幻现实。

让翟永明观画有感的《舞台3号》又名《城堡》。借用策展人李佳的原话,这件作品的“画面接续和发展了2008年前后,张晓刚以非现实风景为主体的创作序列。以长达6米的画幅容纳来自神话、臆想、虚构和现实的局部线索,重现流逝的时间在人类内心投下的,穹顶一般的轮廓。”

人们说张晓刚过着卡夫卡式的生活,也说这件作品总让人想到卡氏同名长篇小说里面,那一座总是进不去的“城堡”。画面上些许弥漫着的东欧气息可能来自如此的联想,也可能由中央那片显著的黄色建筑群和穿衣镜里的苏式军大衣、旧式的邮筒和广场喇叭,甚至女童的连衣裙等视觉符号所共同激发。每当富有强烈叙事特征的物像集结到一起,就会促成全新的视觉文本和不断流动的意义共同体。

翟永明提到的那个“醒目黄色”的“城堡”经由张晓刚的阐释,从建筑格局上承担了中国自50年代到80年代的样式演变。从右至左,从平房过渡到小楼,相信每一个曾经住过单位大院、职工宿舍和筒子楼的人都记忆犹新。出于独立的色彩调性,这片城堡也仿佛整体漂浮了起来,悬停在裸露的灰色大地之上。

叙事是非线性的,时间碎片显得林林总总。前景中,骑马的男人蒙着眼睛立在红毯的尾端,长着狗头的男孩和带着眼镜的女童双双跪坐在浴缸里,表情疏离而失神,石膏断臂的手则指向中景处同样失重的男人和三只空洞的老式单人沙发。

张晓刚“血缘”系列里的“瘢痕”符号若有若无地漂浮在身体和大地之上。合着“蜉蝣”系列中的纸本拼贴风格,一切关系重新消解于远景当中,那块立面背板的天幕两边的平面空间里。

这件作品的前后跨度很长。张晓刚于2007年起稿,初稿于2019年,至2020年春节正式完稿,历经了13年的时光。

拉长的创作时间逐渐让艺术家开始忘记自己最初的创作动因。而每每提笔,则难以再回到当初的情境,只能继续叠加当下的感知。跨越十年的光阴里,生活在不断地裂变,作品粘性也越来越低,张晓刚终于回归了一名观察者,和我们一样,去审视这次创作。早年“里与外”的主题系列已经随着生活阅历和知识经验的增长而生长,并最终迭代成为“舞台”系列。

技法的演进伴随着艺术生涯同时发生,每一次的细节修正都面临着选择。从50年代标志性的村公所和医院等建筑,到慢慢添加至60、70乃至80年代的院子,几乎就快要走向“赫鲁晓夫楼”的样式,串出一片社会主义建筑的断代史。人像和物品在岁月中反复变革,唯一保留的,则是天空中的那片远光。

幻影重重,从观法来看,这又是一场“戏中之戏”。而我们所有人,不增不减,无始无终,都在戏里。

“如果用X光去检测,应该会发现好多层面。很多时候,创作不可能太过理性。比如,那三个小沙发至少改了三四遍。从一个到三个,颜色关系也在不断变化。其实我也不清楚原因。井字型的结构关系也一直改来改去。画画不像做题,它是一种相对随性的旅行。直到‘舞台’系列的想法逐步清晰之后,对于有些视觉元素的选择,我才更有数一点。比如,有的和记忆有关,有的尝试结合怪诞的符号。每一个物体或者人物,都拥有自己独立的透视,而只有整个空间才包含统一的灭点。我想尝试把所有的透视加在一起,去试试看结果。左边的人,后来改了大小和比例,而右边的这只雕塑手,原来则是个人。这一切的过程都像在做游戏。要安排角色,我像个导演,只要大家都服从总的原则,就可以推进”,张晓刚解释道。

在我看来,无论拎起哪一个方向的线头,空间里的时间都永远是张晓刚真正探讨的主题。

《舞台3号:城堡》,布面油画、纸张、杂志拼贴,260 x 600厘米,2020年。图源:龙美术馆

在解读张晓刚作品时,同济大学哲学系副教授余明锋也说道:“时间是一种公共秩序,具有社会性。在机械钟发明之前,人类并没有秒钟的概念。有了标准化时间之后,因为每个人都拥有同一种尺度,我们的生活变得非常刻板。空间既是一种匀质的现代物理概念,也是一种巨大的抽象观念。它带来科学的规范和社会的进步。但是,两者都离不了人的感知。张晓刚的绘画空间里拥有整体的透视和局部的反透视,于是就造成了一种空间漩涡的时间效果。”

左:《光:关于睡眠6号》,布面油画,200 x 260厘米,2023年;中:《光7号》/右:《光6号》,布面油画,200 x 260厘米,2022年

显然,每一位个体对艺术创作的观看都基于一种本体和客体的互为关系被共建起来之后的自我感知。在展场当中的“光”系列里,作品以极度聚焦的镜头对准了光线投射在皮肤上那一片游弋的瘢痕。视觉注意力被主动放大,那些靠在书籍上被折断的面庞和手,带出了一种膜拜的虔诚姿态。

张晓刚说:“光斑代表了我。它似乎是一种痕迹和印记,比较暧昧。或许是时间、伤害或者符号化的记忆,用以表达一种微妙的情绪。”

视知觉和沉浸力有关,如长久地凝视。展览现场,那些和光有关的作品前面,总是站定了观众,眼睛牢牢地盯着看。看那顺着祷告般扣紧的拳头上,柔和而氤氲的皮肤幽幽地泛着光芒。画面越简洁,肉眼可见的深度就越强,细节也愈发耐看。看到最后,潜入艺术家的心流,与神对话。出神走神的刹那,观众早已忘却了时间。

《光7号》,布面油画,200 x 260厘米,2022年

“蜉蝣”展览现场,龙美术馆

张晓刚,他“慢”吗?

“记忆是我们在虚幻的王国中,为心灵建造的一块可以栖身的墓穴”,张晓刚说。

在艺术家经年累月的绘画空间里,一直黏连着那绵长的时间。

虚幻或许就是现实的表皮,真正的存在就像野夫所说,无所在。

而历史,它出的错本不少。过去的三年,我们中的大多数看似规规矩矩,整整齐齐,像绿化带里的羽衣甘蓝一样,刮风下雨,毫不挪移,过着格式化的生活。但是,又有多少跌跌撞撞的时刻,我们都曾荒腔走板,不成体统?

因而,从张晓刚画室里弥散出的片片沉静和狂想,在2023年的三月上海,显得尤为珍贵。

《舞台5号:羽衣甘蓝》,布面油画,218 x 600厘米,2022年

张晓刚北京工作室,2020年。图源:龙美术馆

当我看到“蜉蝣”日记中的《2020年2月22日》时,难免就立刻被它的日期所吸引。这是一件浪漫的作品。画面上,张晓刚继续做着白日梦,象征也好,超现实也好,他泰然处之。头上倒扣着“全方位防病毒”的水桶,艺术家笃悠悠地坐在沙发中间,以梦为马,一去青春,恣意时空。小小蜉蝣,如手撕的窗棱,扭曲的电线,如雕像般站在台柱上的宠物狗,带上面具,物尽人事,似我如我,似梦非梦。

我的记忆早已闪回到三年前,那一个阳光灿烂的人间生日。因为封控,我在家里陪着父母。和现在相比,年迈的母亲尚还灵活,而彼时我的父亲,也还认得他的女儿。

《蜉蝣日记:2022年2月22日》,纸上油画,纸张拼贴。图源:龙美术馆

用法国哲学家布莱士·帕斯卡(Blaise Pascal)的话结尾,致意张晓刚的“慢”:“给时间以生命,而不是给生命以时间。”(To the time to life, rather than to life in time.)