现当代艺术日程

【预展时间】

6月30日至各专场拍卖前一日

【预展地点】

北京国贸大酒店

【拍卖时间】

7月3日(星期一)

15:30 现当代艺术日场(A厅)

19:30 中国新绘画夜场(A厅)

(顺延)现当代艺术夜场(A厅)

【拍卖地点】

北京国贸大酒店

“学院主义与学院”汇集了那些历史学家反对的美院的,以及巴黎画派的艺术家和他们的作品,但实际上正是这群艺术家构成了一个二十世纪中国现代画家们共同享有的,可以汲取灵感的源泉。

一方面,美院美术体系与“学院主义”以巴黎国立高等美术学院为中心,法国画派的传统自普桑(Poussin)、勒布伦(Le Brun)、大卫(David)和安格尔(Ingres)一路传承下来,另一方面,也受到了十九世纪那些现代风格的滋养:浪漫主义、现实主义,自然主义、象征主义、印象主义等。

Part 1

安德烈·克罗多——中国现代艺术中不可绕过的人物

Lot 1595 安德烈·克罗多 André Claudot(1892-1982)紫禁城

1928年作 布面油彩 57×70cm

签名:Claudot 28(正面)Ex Palais Impérial Pékin(背面)

估价:RMB 5,000,000 - 6,000,000

出版:

《上海与巴黎之间——中国现当代艺术展精品集》,P74,上海人民美术出版社,2014年版

《我们在绘画中——中国油画国美之路 创格》,P38,中国美术学院出版社,2014年版

《la gazette drouot(嘉泽德鲁奥)》,P171, 2014年版

《国美之路大典——油画卷》,P32-33,中国美术学院出版社,2017年版

《陈盛铎画集》,P13, 上海人民美术出版社, 2017年版

《先驱之路:留法艺术家与中国现代美术(1911-1949)》,P235,中信出版社,2021年版

《安德烈•克罗多:色彩与世纪》,P43,第戎美术馆展览图录,In Fine-Éditions d’art出版社,2021年版

《美术研究》2021年第3期,P74

《油画》2021年第2期,P85

《巴黎国立高等美术学院的中国浪潮:附录》,P185,上海文艺出版社,2023年版

《巴黎国立高等美术学院的中国浪潮:图述历程》,P250-251,上海文艺出版社,2023年版

展览:

1929年,艺术运动社展览会,上海

1931年,安德烈•克罗多中国作品展,Bareiro 画廊,巴黎

2013-2014年,上海与巴黎之间——中国现当代艺术展,中华艺术宫,上海

2014年,我们在绘画中——中国油画国美之路,中国美术学院美术馆,杭州

2019年,先驱之路——留法艺术家与中国现代美术(1911-1949),中央美术学院美术馆,北京

2022-2023年,艺者风华——浙江油画百年大展,浙江美术馆,杭州

作品背面有法文标题 “Ex Palais Impérial Pékin”

这幅杰出的画作《紫禁城》(Lot 1595)是安德烈·克罗多在北平国立艺专与林风眠共事并担任素描和西方油画教师期间所作。在1927年一次史无前例的艺术大展之后,两人离开北京,来到杭州,在蔡元培的牵头下于1928年共同创立了杭州国立艺专。在这幅画作的创作期间,克罗多于北京和杭州两地培养了一大批中国现代艺术家,如李可染、王肇民等。这幅作品的主题是“紫禁城”,作者对不同颜色组合熟练的掌握令人惊叹。克罗多带着后印象主义(与马克西米利安·吕斯风格相近)和表现主义风格来到中国,并在他自己的作品中将现代中西方艺术相融合,这一理念曾由蔡元培提出后被林风眠付诸实践。这幅旅华法国艺术家的作品,就如同郎世宁的作品一样,已成为了中国艺术不可或缺的一个组成部分。

艺术家安德烈·克罗多

“在这举国混战,北京教育界已陷于僵死的时候,克罗多先生竟不辞艰苦地到东方来,我们在愁苦的生活中,得鉴赏世界名画家作品的机会,这是多么喜悦的事!”

——林风眠《欢迎克罗多先生》

刊于1926年10月1日《晨报》

“在他(克罗多)来后的三个月中,大家的图画完全变了一种作风:以前是纤巧的,如今生辣起来;以前是艳丽的,如今浓郁起来;以前是小心小意地画画,如今都是那样奔放不羁——虽然大家有着如此显著的变动,个人的作风与面目,却还好好地保存着。”

——李朴园《欢迎克罗多先生》

刊于《亚波罗》第1期,1929年10月

法国艺术家安德烈·克罗多是中国现代艺术中不可绕开的最重要的人物,中央美术学院、中国美术学院的校史中都留有他的一席之地。

1926年,对充斥在周围的琐碎之事感到厌倦的克罗多渴望改变,他抓住了一次独一无二的机会:应他在第戎美术学院认识的中国朋友林风眠的邀请,克罗多得以前往中国教授素描和西画。

1926年中华民国驻巴黎领事馆出具的证明,正文翻译如下:

本人,中华民国驻巴黎总领事,证明艺术家安德烈·克罗多先生,收到北京美术学校校长林风眠先生的电报,邀请他前往其所在城市任职。

巴黎,1926年7月12日

1926年9月,他携妻子抵达北京,并开始在央美的前身北京国立艺专任教,此时年轻的林风眠任艺专校长。北京国立艺专的教育理念非常现代,寻求全面改革教育,并致力于推广一种社会性与革命性的艺术观念。克罗多在学校教授针对人体模特的素描课程,包括裸体模特,这也引起了不少争议。

林风眠先生在《欢迎克罗多先生》一文中写到“在这举国混战,北京教育界已陷于僵死的时候,克罗多先生竟不辞艰苦地到东方来,我们在愁苦的生活中,得鉴赏世界名画家作品的机会,这是多么喜悦的事!”1927年3月4日下午,北京国立艺专学生社团“形艺社”开会欢迎名誉会员,克罗多、林风眠先后应邀讲话,克罗多先生说:“中国艺术之进步,在古代均在欧美诸国之上,后因受帝国主义压迫,方至一蹶不振,若能努力奋斗不难恢复旧有地位。”

克罗多先生在北京期间,最使他津津乐道的是结识齐白石。当时林风眠不顾许多国画教员的反对,请来齐白石授课,并为他上课时准备一张藤椅,下课时亲自送到校门口。克罗多先生十分喜欢齐白石的作品,对其评价极高,两人同在艺专任教,结下了深深的友谊。齐白石为克罗多篆刻了两枚印章,克罗多在中国创作的大多数作品上都能看到这些印章。除了齐白石篆刻的印章以外,克罗多另一枚常用的印章,在诸多素描作品上都能看到,是他离开时学生们赠予的。

(从左至右)图1&图2:齐白石为克罗多篆刻的两枚印章 图3:学生们赠予克罗多的印章

克罗多先生热爱中国艺术,经常对学生赞美中国唐宋时期的绘画。他自己也用中国毛笔、墨和颜色,在生宣纸上画过许多山水、花鸟挂在他的画室里。在青年画家中他最喜欢李苦禅的花鸟,极力称赞并照原定的价格收买他的作品。1927年,克罗多先生曾把画于北京的部分作品选出寄回法国参加展览。其中《饥饿》《北京乞丐》《卖花姑娘》《青年女工》等作品都已经成为巴黎和第戎一些艺术博物馆的永久收藏。

1927年5月,林风眠发起并组织了“北京艺术大会”,克罗多在其中就扮演了相当重要的角色。大会的举办以法国的沙龙展为范型,是中国第一次大规模的现代艺术展出。

1927年克罗多在北京艺专西洋画系课堂教学

1927年6月北京艺专校长林风眠离任前与艺专教师暨毕业同学合影。前排左起为李超士、邓以蛰、王代之、周元圭、冯克勤、汤俊伯、谢惠庭、严智开、贺履之、林风眠、萧屋泉、齐蒂尔(捷)、克罗多(法)、彭沛民、曾雨田、汪申伯、张君壁;二排右六为毕业生刘开渠后排右五为毕业生雷圭元

1927年北京艺专西洋画系教师与毕业生合影,前排右四为克罗多

克罗多小影,载于《晨报星期画报》,1926年第2卷第54期第1页

1928年,时任大学院长的蔡元培先生择址杭州西子湖畔,创立了中国第一所综合性的国立高等艺术学府——国立艺术院,设国画、西画、雕塑、图案四个系及预科和研究部,开始了“美育代宗教”的实践,揭开了中国高等美术教育的篇章。林风眠赴任院长一职,克罗多也应邀南下任西画研究班教授。

据当时是克罗多班上学生的李可染先生回忆,研究部的指导教师是法籍教授克罗多先生,擅长油画,画风粗犷。上油画课时,李可染不喜欢用鲜艳的色彩,而爱用土红、土黄、印度红、青莲与黑色这一类颜色,尤其喜欢用黑色。一次,克罗多先生来上课,看看李可染的画又看看他,用手摸一摸他的头发说:“你发烧了?为什么颜色也看不准?”接着讲了一遍黑色如何不科学的道理。可是过了些日子,克罗多却很和蔼地跟李可染打招呼,并邀请他去家里玩。克罗多先生说:“上次见你用黑颜色批评你,这是不对的。后来我想,你是东方人,东方人的绘画基调不是黑色的么,怎能不让你用黑色呢?所以从今以后,你照样用好了。”李可染艺术风格的形成,是深受克罗多影响的,李可染考入研究部之前,仅在上海美专师范科两年,泛泛学过国画、水彩画,油画从未学过,素描基础亦差。初入艺专研究班时,曾羞愧到不好意思把作品示人,他觉得自己的素描作品画得像“棉花套”。后来在克罗多先生的指导下,发奋努力,经半年日夜苦练,终于在学期末总评时,名列全院第一。体积感、质感,是克罗多先生反复强调的,李可染的西画基础,可以说主要受到了克罗多先生的帮助与影响。

2021年6月25日至9月20日,法国第戎美术馆隆重推出题为“安德烈·克罗多(1892-1982)——色彩与世纪”(André Claudot - 1892-1982 - La couleur et le siècle)的艺术家回顾展,首次系统性地解读勃艮第艺术家安德烈·克罗多精彩的人生历程。《紫禁城》作为克罗多中国时期的重要代表作,被收录在展览图录中。

“安德烈·克罗多(1892-1982)——色彩与世纪” 展览图录中的《紫禁城》一作

克罗多的晚年时期则主要以绘画创作和教学为主。1979年,导演贝纳尔·白萨就克罗多的生平拍摄了纪录片《倾听克罗多》,纪录片遭到一定程度的查禁,直到现在,公共放映仍然困难重重。克罗多在片中谈到了他在中国多年旅居的经历,尤其是和中国画家林风眠之间的交往。年长林风眠十岁的克罗多在艺术和思想方面对林风眠也有过十分重要的影响。这一话题,以及这两位不同国籍的艺术家之间的特别关系是值得作为一项具体的研究项目深入探究的。

Part 2

阿尔伯特·贝纳尔——徐悲鸿眼中的不朽者

Lot 1591 保罗·阿尔伯特·贝纳尔 Paul Albert Besnard(1849-1934)有粉色月桂的山景

1886年作 木板油彩 58×38cm

签名:ABesnard 1886

估价:RMB 5,000,000 - 5,500,000

出版:

《大师与大师——徐悲鸿与法国学院大家作品》,P292-293,2014年版

《巴黎国立高等美术学院的中国浪潮:图述历程》,P100-101,上海文艺出版社,2023年版

展览:

2014-2015年,大师与大师——徐悲鸿与法国学院大家作品联展,中华艺术宫,上海

2021年,老先生们——1900-1950年间法国的大师与学生们,离合空间,上海

说明:

画板背面有一幅贝纳尔的油彩速写

作品镶嵌在一个呈“路易十四”风格的贝兰式装饰大画框内,四周有鲜花、阿拉伯花纹、贝壳的木雕装饰,表面贴金箔,是19世纪末法国手工制作。这类画框质量上乘,是用来在官方沙龙展中凸显作品价值的“沙龙专用画框”,亦或是巴黎高档建筑内部装饰用。

作品画板背面

这件作品曾是Lanvin(浪凡)品牌的创始人让娜·浪凡女士(Jeanne Lanvin,1867-1947)的旧藏。她对艺术有着极大的热情,具有非凡的品味。她极富创意的灵魂和对艺术元素的敏锐感知使得她在藏品的选择上独具慧眼。她藏有雷诺阿(Renoir),德加(Degas),芳丹-拉图尔(Fantin-Latour)等的大量佳作。我们可以想象,这幅明媚阳光下的风景画让她那座美丽的勒韦西内(Le Vésinet)别墅内的某一面墙熠熠生辉。

艺术家 保罗·阿尔伯特·贝纳尔

先生(贝纳尔)为世界最大画师之一,当代印象派巨子,其艺以柔曼郁妙胜,用笔虚和婉转,古今所未见也。其作靡靡,称Plafont之绝手。粉色画极精,并世亦鲜见其匹。其杰作为人最称道者,有巴黎市政厅及法国剧场天花板。

——徐悲鸿《记法国巴黎国立美术馆学校校长倍难尔先生》

阿尔伯特·贝纳尔满载荣誉:1912年当选法兰西美术院院士;1913-1921年任罗马美第奇宫法兰西学院院长;1924年当选法兰西学院院士;1922-1932年任巴黎国立高等美术学院院长;1926年获得法国荣誉军团大十字勋章。贝纳尔于1934年12月4日在巴黎逝世,法兰西共和国政府为他举行了国葬。巴黎17区的Niel大街尽头有一座1930年建成的,以阿尔伯特·贝纳尔命名的公园,园中立有他的一尊塑像,由艺术家的儿子于1967年完成。

贝纳尔是二十世纪上半叶中国赴法留学的美术生们求学于巴黎国立高等美术学院的老师,诚如接替贝纳尔的路易·吉雷入选法兰西学院的致辞演说所述:“他并非是一位田园守护人,也不是一位常常咕哝又有点忧郁的宪兵,比如安格尔,贝纳尔更像是一位年迈的满载荣誉的元帅,慈父般地带着他的军队,爱兵如爱子。对所有人来说,即使是那些坏学生,他更甚于一位领导者,他堪比一面旗帜。”

保罗·阿尔伯特·贝纳尔担任院长期间在巴黎国立高等美术学院求学的中国学生:

方君壁、徐悲鸿、赵廷良、李金发、毛宾、陈宏、刘既漂、曾一橹、孙佩苍、王代之、唐隽、邱代明、吴大羽、潘玉良、高沛泽、李琦、张道藩、高乐宜、杨秀涛、柳溥庆、陈洪、张弦、方干民、郎鲁逊、吴恒勤、汪日章、王远勃、区巨芬、郑可、柳亚藩、陈角枫、颜文樑、苏爱兰、周碧初、郭应麟、刘开渠、李风白、叶云、何之培、杨化光、荣君立、秦宣夫、唐蕴玉、张澄江、张韵士、庄子曼、陆传纹、洪青、程曼叔、王子云、周方百、吕霞光、唐一禾、曹允中、高立芳、唐亮、王临乙、吕斯百、黄显之、胡善余、刘曲樵、曾竹韶、常书鸿、李韵笙、周轻鼎、李慰慈、张悟真、陈芝秀、马霁玉、滑田友、陈士文、刘家裕、廖新学、陈策云。

从这幅《有粉色月桂的山景》中,我们可以看到远处悬于塔卢瓦尔之上的群山。贝纳尔正是通过这些山来表现反射和光线的变化。他力图诠释出空气的透明质感以及光线穿透阴影的力度。粉色的月桂树嵌在了天蓝色,绿色和白色的光线里。其笔触和充满智慧的油彩铺涂也正体现了大师的典型风格。尽管因为“外光主义”以及“光色主义”的运用,让贝纳尔的风格和印象派接近,但他始终坚持把素描和线条放在优先的位置。他最引人注目的地方是能从历史中借用一些元素放到现代艺术中来。在我们这幅描绘风景的画板背面,可以看到贝纳尔的一幅油彩速写,他着力于表现自然光和电灯光之间的对比:台灯下,有一位女性阅读者,她的女伴注视着她,肘部支在一扇打开的窗户边缘。

这件作品创作于1886年,这一年也是贝纳尔画家生涯里极其重要的一年。他把自己的那幅《罗杰·茹尔丹夫人》画像寄给了法国艺术家沙龙。这幅肖像画在公众里和评论界引起了极大的轰动。人们在这幅画前争论不休,到了快要打起来的地步。因为在这幅作品中,冷色调的自然光和来自于一盏电灯的暖色调人造光之间形成了强烈的对比。这种表现方式是史无前例的,成为了艺术界的一则丑闻。凭借这幅“着黄蓝色衣服的妇人肖像”,贝纳尔一举成名,他最引人注目的地方是能从历史中借用一些元素放到现代艺术中来。

阿尔伯特·贝纳尔 《罗杰·茹尔丹夫人》1886年作 法国奥赛博物馆藏

也正是在1886年,贝纳尔一家来到塔卢瓦尔(Talloires),这座城市坐落在安纳西湖边,阿尔卑斯山脚下。他们在这里买下了一块地,并开始建造宅邸。施工从1887年11月开始,1888年6月竣工,之后的装修布置工作则一直持续到1889年。随着不断购置土地,贝纳尔家族的产业愈发庞大。安纳西是贝纳尔多幅油画创作灵感的来源,它曾在好几幅装饰画中作为背景出现。贝纳尔的另一件作品《湖民》就是以这面湖以及湖边远古的居住者为主题的一次创作。

阿尔伯特·贝纳尔 《湖民》 1905年作

Part 3

帕斯卡·达仰·布弗莱——徐悲鸿的艺术之父

Lot 1594 帕斯卡·达仰·布弗莱 Pascal Dagnan-Bouveret(1852-1929)奥菲丽娅

1900年前后作 木板油彩 25.5×18cm

签名:PAJ.DAGNAN.B

估价:RMB 1,200,000 - 1,500,000

出版:

《上海与巴黎之间——中国现当代艺术精品集》,P64,上海人民美术出版社,2014年版

《大师与大师——徐悲鸿与法国学院大家作品》,P266,2014年版

《先驱之路——留法艺术家与中国现代美术 (1911-1949)》,P231,中信出版社,2021年版

《巴黎国立高等美术学院的中国浪潮:图述历程》,P121,上海文艺出版社,2023年版

展览:

2013-2014年,上海与巴黎之间——中国现当代艺术展,中华艺术宫,上海

2014-2015年,大师与大师——徐悲鸿与法国学院大家作品联展,中华艺术宫,上海

2019年,先驱之路——留法艺术家与中国现代美术 (1911-1949),中央美术学院美术馆,北京

2021年,老先生们——1900-1950年间法国的大师与学生们,离合空间,上海

说明:

作品镶嵌在一个呈路易十四风格的贝兰式装饰小画框内,四周有鲜花和阿拉伯花纹木雕装饰,表面贴金箔,是19世纪末法国手工制作。这类画框质量上乘,是用来在官方沙龙展中凸显作品价值的“沙龙专用画框”,亦或是巴黎高档建筑内部装饰用。

帕斯卡·达仰·布弗莱在创作中

一九二〇年之初冬,法名雕家唐泼忒(Dampt)先生夫妇,招茶会,座中俱一时先辈硕彦。而唐夫人则为吾介绍达仰先生,曰:“此吾法国最大画师也。”又安茫象先生。吾时不好安画,因就达仰先生谈。达仰先生,身如中人,目光精锐,辞令高雅,态度安详。引掖后进,诲人不倦,负艺界重望,而绝无骄矜之容。

——徐悲鸿《悲鸿自述》

达仰于1852年初出生在巴黎,1929年逝于上索恩省的小镇沃苏勒市。他的父亲是个裁缝,母亲在他六岁时去世。幼年的达仰由外祖父母在默伦抚养,所接触的是一个宁和的布尔乔亚小天地;成名之后,他把外祖父的姓氏加在自己的姓氏后面,以表示感念之情。由于其在素描方面的天赋,达仰在1869年前往巴黎,进入巴黎国立高等美术学院亚历山大·卡巴内尔的画室学习。在他所居住的鱼市郊街,他也和大画家柯罗成为邻居,后者给予了他很多创作上的建议。

1870年和1871年,由于普法战争和巴黎公社事件,达仰不得不中断学业,1872年,他进入杰洛姆的画室继续学习。这一时期,他与巴斯蒂安·勒帕吉、居斯塔夫·库图瓦以及保罗·阿尔伯特·贝纳尔结识,并与之成为好友。

1875年,达仰·布弗莱开始在法国艺术家沙龙展出作品,其中就包括他的代表作品《阿塔兰特》,画面描绘了古希腊女英雄在赛跑中比赢对手的场面,这正反映出1870年法国战败后人们普遍还存有的抗争情绪。1876年,达仰前往弗朗什-孔泰地区,专事绘画当地的日常生活场面。他送展沙龙的那些作品,如1879年完成的《摄影师家的婚礼》等,都彰显出一个天资不凡的画家正弃逐古法经典,向着现代风格寻求探索的姿态。

帕斯卡·达仰·布弗莱《阿塔兰特》 法国默伦美术馆藏

帕斯卡·达仰·布弗莱《在摄影师家的婚礼》法国里昂美术馆藏

1887年起,达仰的创作风格开始趋于宽泛,入画的主题也更单纯化,主要描绘城市及乡村的日常生活场景。达仰在1879年根据自己的亲身经历完成的《事故》一作就是这一变化的完好体现。无论是主题的选择、还是画面叙述性的处理上,都体现出 “现代生活绘画”的特点。秉承着这一理念,达仰·布弗莱还以现实主义手法绘画了一些巴黎街景,如1880年完成的《洗衣女》等。作品的画面中表现了达仰和他的朋友居斯塔夫·库图瓦两人路遇一个年轻女子坐在长凳上,因劳作而极显疲累的场面。

在1880年至1890年达仰婚后的这一时期,他开始转向更为个人化和家庭化的创作主题,所绘的多为一些家人和朋友的肖像。事业大获成功之后,他又开始尝试宗教题材的创作。1886年,他就创作了一系列关于布列塔尼赦罪朝圣节的作品。1889年世界博览会上,达仰正是以这一系列的代表作品获得荣誉奖章。1900年世界博览会时,已有较高艺术地位的他得以在一个独立的展厅中展出作品。当年的世博会还为其全部的创作而颁予他大奖。

1900年10月27日,达仰入选法兰西美术院院士,自此他就被视作那个时代有着极其重要地位的画界大师。在他位于讷伊的工作室中,他也不断给年轻而有才赋的艺术家以循循教诲。中国现代画家徐悲鸿和潘玉良就曾在1920年代留法期间有幸接受过他的指导。

帕斯卡·达仰·布弗莱在画室中留影

“奥菲丽娅”是达仰·布弗莱偏爱的主题。他曾画过多幅《奥菲丽娅》,在这个版本中,画家用单色调描绘了一幅小尺寸作品,这一技法将该版本中的莎士比亚女主人公的形象描绘地更隐秘,更加具有戏剧性。达仰·布弗莱从中发挥了他描绘那些内心惊惶不定的人物脸像的天赋。对于脸部表情的生动刻画成为人物灵魂的一面镜子,这也是自然主义绘画的特色,如此能避免过于渲染夸大的笔法,并寻求一种悲悯关怀(compassion)的情绪。

这一主题来源于莎士比亚(Shakespeare,1564-1616)1601年所著的作品《哈姆雷特》,并在十九世纪很快于法国浪漫主义阶层中受到欢迎。她是象征主义画家们喜爱的主题。在这幅作品之前,达仰·布弗莱在他的绘画生涯中已画过《哈姆雷特》的其他一些章节。

在这一故事中,奥菲丽娅和哈姆雷特在婚姻反对的禁锢中萌生纯朴爱情。但哈姆雷特拒斥奥菲丽娅,以让人相信他的疯癫。被爱人离弃的奥菲丽娅亚失去理智而自尽,被发现溺死在溪水中。呈现在文学和绘画中的奥菲丽娅形象代表着一种特定的女性气质,因生活的苦郁而窒息,被疯狂胁迫,并受到死亡诱惑。

这个版本与同是达仰-布弗莱创作、被徐悲鸿在法国买下后带回中国的另一件同主题作品形成极好的对照。另一幅《奥菲丽娅》现收藏在北京的徐悲鸿纪念馆中。这幅作品见证了徐悲鸿对帕斯卡·达仰·布弗莱特殊的感情。1925年秋,徐悲鸿在巴黎商店看到《奥菲丽娅》这幅画时就想买下收藏。为此他去到新加坡,并在友人的帮助下筹集资金。

《奥菲丽娅》帕斯卡·达仰·布弗莱 徐悲鸿纪念馆藏

达仰·布弗莱在他两幅“奥菲丽娅”为主题的创作中(徐悲鸿买下的那幅,以及以更大尺幅完成、展于1910年沙龙的另一幅)用了同一位模特:苏珊娜·戴尔维 (Suzanne Delvé,1892-1986),她是二战期间赫赫有名的女演员。《安息日的玛格丽特》也是以她为原型。这一女子形象有着白皙的皮肤,红棕色的头发,尤为画家所赏识,那是一种北欧的、带有浪漫色彩的美丽容颜,可以与古典和希腊之美相抗衡。

帕斯卡·达仰·布弗莱《安息日的玛格丽特》 法国科涅克市博物馆藏

而我们这一版本的《奥菲丽娅》与徐悲鸿的《箫声》在技术、风格和含义上也有着一定的共通点。

技术上:

一种更液体性的、具有光泽的油彩,仿佛“一种棕色墨水”溶于油中;

颜料被丝滑铺开,向下流淌,最后上一层透明薄层;

颜料层与笔触的多层叠加。

风格上:

承袭自居斯塔夫·莫罗的象征主义,且带有拉斐尔前派风格的笔触;

与徐悲鸿和二十年代初其在巴黎的朋友们(比如:邵洵美、常玉等)那种波德莱尔风格和颓唐风格倾向颇为对应。

艺术释义上:

一种在绘画上复兴的、想保持住其高于摄影的优势的自然主义,得以揭示人类灵魂深处的秘密。尤其运用莎士比亚戏剧元素,仿佛是介于古代和现代世界间的取之不尽的灵感源泉。

从剧院到心理学(可以参考弗洛伊德1913年的著作《图腾与禁忌》)或到夏科(Charcot)与保罗·里榭(Paul Richer)的自然主义——心理学为灵魂服务……

徐悲鸿《萧声》徐悲鸿纪念馆藏

廖静文《我的回忆——徐悲鸿一生》中关于徐悲鸿购买《奥菲丽娅》一作的内容

Part 4

让·苏弗尔皮——吴冠中的法国老师

Lot 1593 让·苏弗尔皮 Jean Souverbie(1891-1981)高脚盘中的静物

1915年作 布面油彩 34×42cm

签名:Souverbie

估价:RMB 1,100,000 - 1,500,000

出版:

《上海与巴黎之间——中国现当代艺术精品集》,P164,上海人民美术出版社,2014年版

《巴黎国立高等美术学院的中国浪潮:图述历程》,P210,上海文艺出版社,2023年版

展览:

2013-2014年,上海与巴黎之间——中国现当代艺术展,中华艺术宫,上海

2021年,老先生们——1900-1950年间法国的大师与学生们,上海离合空间,上海

说明:

作品画框:雕刻木框,黑色烫金边框,被称为“à cassetta”,受意大利画框风格影响。装饰图案雕刻成链环及玫瑰结式样。现代画框,由巴黎的“DELF画框艺术”坊制作,该画框制作坊位于法国巴黎彭提维街道19号,邮编75008

让·苏弗尔皮在法兰西美术院的官方照片

“苏弗尔皮教授讲课声情并茂,既感性又理性,充满思想和智慧,他是我最敬佩的老师,影响我终身的艺术创作和人生道路。”

——吴冠中《吴冠中百日谈》

“有一回,课室里的模特儿是身材硕大、上身偏高而头偏小的坐着的中年妇女,他(苏弗尔皮)先问全班同学:你们面对的对象是什么?大家睁着眼无言以对。他说:我看是巴黎圣母院!”

——吴冠中《我负丹青——吴冠中自传》

苏弗尔皮是吴冠中、赵无极、朱德群、董景昭、刘自鸣等在巴黎国立高等美术学院求学期间的老师,技艺高超,学识渊博,性情宽厚。1946年入选法兰西美术院院士。1976年,巴黎伯恩海姆·祖尼画廊为他举办了大型回顾展。他一直致力于探索将法国古典主义与立体主义联系起来的综合风格的道路,并坚信自己能够革新法国的古典艺术。他惯于用“黄金比”来构设画面,同时注重保持一种平衡感,擅长创作自然静物和女人体为题的作品,其画面中的蓝色调十分特别。

这幅《高脚盘中的静物》创作于1915年,展现出艺术家正集中精力创作立体主义作品:笔法极简凝练,颜料的运用及色调处理上极具现代性,色彩高度密集。虽然作品主题简单、传统,但是作品具有极强的内在表现力,并由不同图案间蕴含的诗意与感性节奏进一步增强,比如高脚盘中向右延伸的葡萄线条由玻璃高脚酒杯杯纹线条延续。作品寓意丰富,葡萄、葡萄藤象征着繁盛;水晶高脚盘意指脆弱的身躯,而酒杯暗示盛放血液的宗教圣物,等等,这些精神性的元素自十六世纪起在欧洲静物画中占据主导地位。苏弗尔皮为这件日常用品赋予了寓意,我们可以感受到波德莱尔及其诗集《恶之花》的精髓,魔鬼也可成为上帝。

*让·苏弗尔皮的中国学生:

赵无极、吴冠中、朱德群、董景昭、Cheyne Anita、Ho Pei Chu、刘自鸣、Lam Phut、Lai Foong Moi

Part 5

安德烈·洛特——色彩的魔法师

Lot 1592 安德烈·洛特 André Lhote(1885-1962)蓝色树景

1944年作 纸本水粉、水彩 26×35cm

签名:A.LHOTE

估价:RMB 1,000,000 - 1,200,000

出版:

《上海与巴黎之间——中国现当代艺术精品集》,P155,上海人民美术出版社,2014年版

《先驱之路——留法艺术家与中国现代美术 (1911-1949)》,P238,中信出版社,2021年版《巴黎国立高等美术学院的中国浪潮:图述历程》,P192-193,上海文艺出版社,2023年版

展览:

2013-2014年,上海与巴黎之间——中国现当代艺术展,中华艺术宫,上海

2019年,先驱之路——留法艺术家与中国现代美术(1911-1949),中央美术学院美术馆,北京

2021年,老先生们——1900-1950年间法国的大师与学生们,上海离合空间,上海

说明:

作品镶嵌在一个呈蒙帕纳斯风格的贝兰式装饰画框内,四周有鲜花和阿拉伯花纹木雕装饰,表面涂有金漆,质量上乘,是20世纪30、40年代的巴黎手工艺杰作。作品背面裱有画家妻子西蒙娜·洛特女士于1964年5月21日出具的证明: 这幅水彩画是安德烈·洛特于1944年前后在巴黎地区创作的作品

“洛特就像一个色彩魔法师,几块色彩贴上去,画面效果完全改变了,他用色彩的节奏改变画面的意境和品位,有时,他用一块看起来很脏很邋遢的纸片,盖在画面鲜艳的色彩上,加深学生对色彩的理解,他巧妙地结合画面指导学生,我从中受益匪浅。”

——吴冠中《吴冠中百日谈》

洛特在自己的画院中现场教学的场景。正如吴冠中回忆的那样,洛特在授课中使用色彩贴纸,这对吴冠中也有所启发,吴冠中作品中反复出现的彩色色块显然是受到了洛特的影响。(洛特协会供图)

洛特在自己的画院中现场教学的场景。正如吴冠中回忆的那样,洛特在授课中使用色彩贴纸,这对吴冠中也有所启发,吴冠中作品中反复出现的彩色色块显然是受到了洛特的影响。(洛特协会供图)

安德烈·洛特十分重视自己的水粉画作品。对于洛特而言,水粉作品在技法要求上要高于纯粹的素描,而与油画近似。就同一问题,水粉画能予以不同的呈现。

事实上,在水粉作品中,不需要特别讲究对于画面层次感的塑造。在理论方面,洛特摈弃了“画面层次的营造”,而是以色调变化、造形符号及其画面安排来取代。他的水粉画因而在画面布局上显得十分恰当。尽管洛特的创作时而会与他的理论相脱离,但是这件作品的创作特点却与他在自己的著作《风景专论》中所表述的思想理念十分一致。

洛特以两种方法来进行线型勾勒。第一种是“开放式”线型,画家并不通过勾画轮廓来描绘对象,笔下的景物由明暗之间的反差对比来呈现。伦勃朗就是擅用这种技法的大师。第二种是蜿蜒线型,其中没有任何截断,形象在线条的勾叠往复中绵延伸展。安格尔一度将这种技法发挥到极致。

作品局部

在我们的这幅水粉画中,洛特运用了安格尔式的线型处理,将画面构图的所有元素一并联结起来。此外画面中也没有阴影或浮凸表现,而是以构思严谨的画面符号组构来表现。这样一来,画面浮凸感的缺失就由这些抽象几何图形的交叠组合来补足,使得画面更富于变化,无论是锋锐的折拐或是曲延的弯弧都能尽致体现。

真实景致经过夸大变形而以另一种格调再现于画布上,这就产生了一种几乎令人惊异的强烈效果,因为真实景象被如此一种单一的、一览而尽的方式呈现。

风景中的具体物象,包括树,天空,房屋等,都显出一种奇特怪诞的形态,却并不让人产生陌生感。相反,观画者很容易就识辨出绘于画上的乡野风景,它因映现出一种造物古老而深沉的初始韵味而打动人心。洛特在这幅作品中绘画的,或许就是“天地开化之初的状态”。

作品局部

洛特对于粗型的拖曳笔法掌握得十分娴熟,由此错叠有致地绘画出立体量感。正是这些细微的笔法运用构划出了画面的空间感和其中的风景。

洛特的这种技法与分隔主义有些类似,在此基础上又有所加强。他所绘画的粗阔色条打乱了常规的视线方向,同时通过对比,使画面中的抽象图形所形成的风景更有力地显现出开阔性。这件题为《蓝色树景》的作品正是他运用这方面技艺的精湛之作。

延伸阅读

《吴冠中的恩师苏弗尔皮及其他》

文/祝重寿 清华大学美术学院

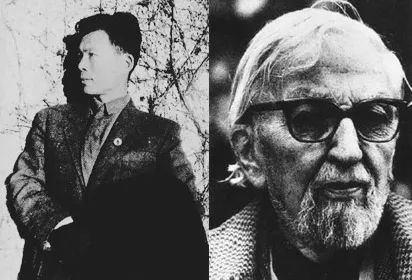

年轻时的吴冠中与恩师苏弗尔皮(Jean Souverbie,1891-1981)

最近我在清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)图书馆翻拍资料,无意中发现了吴冠中的恩师,法国画家苏弗尔皮的壁画。清华美院图书馆二楼阅览室有本全面系统介绍巴黎历史及其文化艺术的书:《巴黎——文化和艺术之都》,其中介绍了苏弗尔皮大师,并附有他1937年为夏伊奥宫画的壁画。关于这幅壁画,吴先生在《百日谈》中有介绍:“苏弗尔皮教授的一幅大壁画在夏伊奥宫。我赶去看。老师的大壁画以现代化的造型艺术与夏伊奥宫现代化的建筑语言异曲同工。作品取材于希腊古典音乐与舞蹈题材,底层人物是倾斜着身体弹奏乐器的男人,上面是几个裸体女人优雅的舞姿,颇具波提切利《春》的韵味。最上面是希腊诗人荷马的巨像,长着大胡子的荷马手抚五弦,目送飞鸿。荷马的后面有一大块留白,好像打开天空的窗子。作者着眼于整体结构意境的需要,无需将此具象化,而采用意象的手法。人物比例有对比与反差,造型有背影、有侧面、有正面,人的每一个方面都表现出力与美。”

关于苏弗尔皮大师,吴先生在《我负丹青》中也有介绍:“苏弗尔皮是四五十年代前后威震巴黎的重要画家、法兰西学院院士。他的作风磅礴而沉重,主题大都是对人性的颂扬。如《母性》,庞大的母亲如泰山,怀抱着厚重的金矿似的孩子;《土地》,坐镇中央的是女娲似的人类之母,耕畜、劳动者们的形象既具古典之端庄,又属永恒的事态;《昼与夜》……我到现代艺术馆、夏伊奥宫等处找他的作品及壁画。我确乎崇拜他,也是他启发了我对西方艺术品位、造型结构、色彩的力度等等学艺途中最基本的认识。”“饮水思源,我很怀念苏弗尔皮,是他引我进入了西方造型艺术的门庭。这位四五十年代巴黎美术界的巨擘,今已很少人提起,几乎被遗忘了。现代博物馆里他的作品被撤下了,夏伊奥宫的大壁画也未找见,德群帮我一起找,向人打听,书店寻找他的画册,都无所获,人一走,茶就凉。艺术的淘汰如此无情,如此迅猛,我为他叫屈。”“他是我最敬佩的老师,影响我终生的艺术创作和人生道路。”苏弗尔皮和吴冠中的师生情谊,堪称师生关系的楷模!

苏弗尔皮1891年生于法国布洛涅。17岁时结识了纳比派的德尼和塞律西埃,受他俩影响,走上了美术生涯。25岁进入朗松学院学习,上世纪20年代他对立体派大师布拉克很感兴趣,受到其影响,苏弗尔皮的画也有立体派的风格。30年代他画大壁画,名声鹊起,前述夏伊奥宫壁画《音乐》是其代表作。1945年,苏弗尔皮成为美术学院教授,学院为他建立了工作室,吴先生就是此时赴法留学,拜在苏弗尔皮门下,进入他工作室学习,受益终生。苏弗尔皮的壁画讲求形式美感,装饰性很强,与其所装饰的建筑完美结合。

苏弗尔皮是法国装饰艺术运动中的巨擘之一。装饰艺术运动是世界艺术设计史中最初的三个运动之一(工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动)。在这三个运动中,装饰艺术运动时间最长、最成熟、影响最大。装饰艺术运动始于20世纪20年代, 盛于30年代,40年代仍有影响。装饰艺术运动的主要成就是建筑及其装饰(室内壁画和室外浮雕壁画),当然还有工艺美术和艺术设计,诸如家具、玻璃、陶瓷、漆器、金工、首饰等等,也有建树(一般人谈装饰艺术运动,只谈后者,不谈前者)。装饰艺术运动于上世纪30年代获得大发展,尤其是1937年巴黎举办世界博览会,兴建了夏伊奥宫、东京宫、殖民地博物馆等一批新建筑,内用壁画,外用雕塑装饰。例如夏伊奥宫内有苏弗尔皮画的壁画,外有很多雕塑装饰;东京宫内有杜菲的壁画《电气化》,外有布尔德尔、让尼俄的雕塑装饰;殖民地博物馆内有壁画,外有让尼俄的雕塑装饰。这批建筑及其壁画都是装饰艺术运动的经典作品,无疑都将被载入史册。与装饰艺术运动并行发展的还有功能主义,二者互相影响,各有长短,不可偏废。可是令人遗憾的是我们今天谈功能主义的多,谈装饰艺术运动的少,这是很不明智的。尤其是21世纪经济发展,生活富裕,艺术设计正在迅速发展,我们更应该重视研究装饰艺术运动。

1947年底吴冠中与中国留学生在巴黎凯旋门前

吴冠中1947年8月抵达巴黎进入巴黎国立高等美术学院。他利用课余及假期参观卢浮宫、凡尔赛宫等,几乎游遍了欧洲的美术馆和博物馆。

"我到了巴黎了,不是梦,是真的,真的到了巴黎了。头三天,我就将鲁佛尔博物馆、印象派博物馆和现代艺术馆饱看了一遍,我醉了!"

1948年,吴冠中于巴黎凡尔赛宫前

1948年吴冠中进入苏弗尔皮教授的画室,接触到各种现代流派,终生受益。

吴冠中永远记得教授的教诲:“艺术有两条路:小路作品娱人,大路作品撼人”。

法国装饰艺术运动影响全世界,自然也影响到了中国,早在40年代,庞薰琹、张光宇就已受到了装饰艺术运动的影响。上世纪50年代,中央工艺美术学院成立,庞薰琹、张光宇、祝大年、张仃、袁运甫、乔十光等开创了装饰画派,轰动一时,影响至今。工艺美院装饰画派重视形式,讲究装饰,长期以来一直被边缘化,如今才逐渐被认为是艺术教育与创作的正道。吴冠中先生虽然不属装饰画派,但是他在美术界大声疾呼形式美感,强调形象思维就是形式思维(这是美术理论研究的一大飞越),有力地策应了装饰画派的发展。吴冠中先生还将形式美的规律用于表现性艺术,提高了中国艺术的艺术品位,这是他对中国艺术的又一伟大贡献。正如吴先生所言,他一生成就是与其恩师苏弗尔皮的教导分不开的。可见这位伟大的教师对中国艺术史的巨大贡献,而这一切苏弗尔皮自己却已全然不知。

延伸阅读

《吴冠中和安德烈·洛特——关于记忆和艺术史》

撰文:Philippe Cinquini (菲利普·杰奎琳)

吴冠中在1947年8月到达巴黎时,一首法国香颂正回响在巴黎街头:《我们的爱还剩下什么》。夏尔·德内(Charles Trenet)在歌里唱出了年轻时恋爱的伤怀和流逝时间里的惆怅。种种记忆都融缩在了一张发黄的照片中,和书本里夹藏着的一朵凋谢的花里……记忆总和情感相关联,而这也愈发令人记得曾经触动心神的点点滴滴。“饮水思源”,距离1950年归国的四十年后重游法国时,吴冠中这样感叹过,他也再度忆起和他的老师让·苏弗尔皮之间那样特别的关系。而继这一最初的喟叹之后,当时为数不多的一些文稿又让他忆起其他一些与之有过交往的画坛要人。当时吴冠中并没有日记,他写给老师吴大羽的一些信件就显得尤为重要。特别是1949年11月26日的那封,当时他已决意于次年回到自己的祖国,信中所述就像是在对自己这段已然属于过去的留法时光做一回望。字里行间,他概述了留法学艺,师从杜拜,弗里茨,洛特和苏弗尔皮等法国画家的经历。不难感觉到,当时处在即将归国的情境下所写的这些文字无不透露出距离感,就像是摆脱种种羁绊后所写的一篇后记。相对地,自1980年代起,已在国内外获得成功的吴冠中重新追忆起他留学巴黎的那段岁月——其中充满感慨和怀恋——也重新起笔习练和思忖关于人体画的艺术问题。他在晚年时写下的《夕照看裸体》这篇文章就提及他曾去洛特的画室研习色彩学。

从目前看来,我们还只掌握少量的回忆性文字,而对于一个新主题,即很好地、恰当地领会吴冠中1947年至1950年的留法经历来说,这很正常——这种努力呈现出一种考古学的范式:土地上的痕迹即便极其轻浅,也应当被细细研究,它们或许暗示着此处的辉煌已不复存在。相应地,这些回忆性文字中所涉及的人物,包括吴冠中本人,也应在其陈述的特别语境下予以评论。

同样能用作研究方法的,就是以浅显的方式将年轻时代的吴冠中置于当时的巴黎求学背景下来再度审视。诚然,和很多其他艺术家一样,吴冠中隶属于中国艺术在法国的这部分历史,在当时他也一样承受了来自中法两国美术变革大潮的双重压力。而其中杜拜,弗里茨,洛特和苏弗尔皮的名字出现,就能十分清晰地呈示出吴冠中留法求学历程的脉络,这一历程的确切程式是成体系的。这一体系,从其构架上来说并非吴冠中所独有的经历,这在当时代前往巴黎学艺的中国艺术家中甚至是常见的。这一体系具体表现为两个基点之间的摆晃和交错回转,一方面是以巴黎高等美术学院为代表的学院派,让·杜拜(1910年获罗马奖,阿尔伯特·贝纳尔的学生,十九世纪法国美术传统的承接者,装饰艺术的“创始者”)就属于这一派类,另一方面是风格更为自由的形式主义和现代主义画派,以蒙帕纳斯的自由画院为代表,弗里茨和洛特等对“美院制度”持较激进反对态度的先锋派画家就属于这一派类。

从这点上说,苏弗尔皮这个被赋以了许多情感因素的人物在客观上就有了一定的厚实度,他构成这种充满各种拒斥力量的艺术场中的平衡点。确实,苏弗尔皮是巴黎国立高等美术学院的一名重要教师,而他本人的习艺历程在战前的巴黎画派中却完全谈不上是学院派。与纳比画派和“圣艺术”画室十分接近的他有着新古典主义风格的品味和立体主义的技巧,这使他与“先锋派”和“传统派”两方面都有所联系。这种“综合主义”的维度或许正完美地、理想地回应了吴冠中的渴求,当时画家的旨趣恰恰也更多地偏向于在自己的艺术实践中寻求可接受的解决方案,而非执着于类似抽象画等引出的一些无法解答的问题。

苏弗尔皮的这种方式在中国的艺术领域是否足够奏效呢?不难注意到,吴冠中自法国带回中国的形式主义,哪怕那是“综合的”形式主义,将他逐步斥除在了1950年代的中国艺术潮流之外。我们却不难发现,在法国,直至他动身回国前的时期,吴冠中所关注的重点仍还主要在于围绕“现实呈现”所引发的种种现代的和“古典而经典”的议题。1990年,他忆及了自己在“人体-风景”方面的理念,他关于巴黎留学时期对于裸体画的研习和实践也再度显现出了他在年轻时期的绘画兴趣。并不仅仅在留学巴黎时期是如此,这一兴趣也反映在他1966年毁掉自己作品之前的一大部分创作中。而90年的冬天,他再度念及洛特或许也并非偶然。

要将这位中国画界大师的创作与他法国老师的创作关联起来,需要进一步介述的无疑还有很多。要做到这些,就需要到这些名画家的作品图录中去寻得信息并作出分析,值得探究之处不一而足。但为此首先要具有一定的步骤和方法。我们对于艺术家及其创作所采取的回溯整理的方法,既属于“艺术史”的范畴,也属于“艺术社会学”的范畴,后者正如法国著名学者布尔迪厄阐述的十九世纪法国文学场。介绍洛特,也是根据他与吴冠中所产生的关联,在一个吴冠中就其三年留法经历所忆及的、在同一程式下相联结有其他重要人物的系统中,来衡量其重要性。同样也可以注意到,这一程式也因为所涉及艺术家的重要性而更具有分量。无论是让·苏弗尔皮,安德烈·洛特,埃米尔·奥东·弗里茨,还是让·杜拜,在当时的法国艺术界都是极具影响力的艺术大家。此外,他们各自也都有着出色且独具特色的艺术背景,如此在艺术性和社会性两方面力的推动下,艺术家的重要性会更有力和有效地凸现出来。

图为学生们在洛特画室中习画时的情景(照片由Simone Martin夫人提供)

延伸阅读

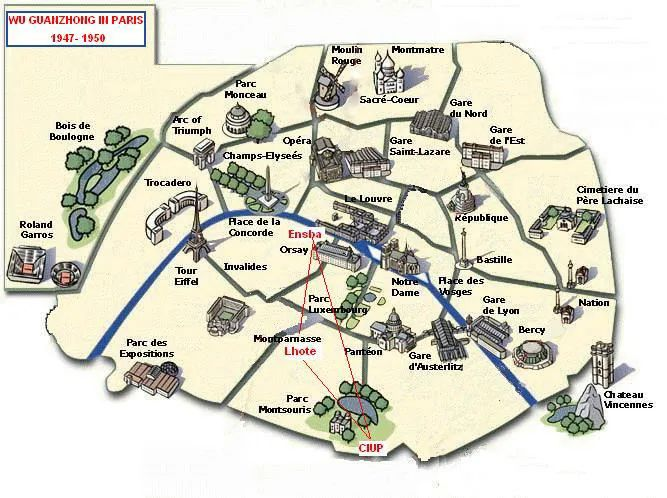

《旧情念故地——吴冠中与巴黎洛特画院》

让我们在一张巴黎地图上审视一下吴冠中在1947年到1950年间所行经的空间轨迹。当时他居住在城市南端的14区、国际大学城公园中心的比埃曼-拉波特学会宿舍楼里。那里通常住着比利时和卢森堡的留学生,它坐落在顺着蒙苏里公园沿街而下的居丹大道上。吴冠中在写给恩师吴大羽的信上都曾标注了这个地址。大学城是根据典型的二十世纪二十年代和平主义理念建造而成,地处中心市区边缘,远离巴黎的嘈杂和喧嚣。那里的环境如田园般馨和宁静,规划良好,对于来自世界各地的留学生而言是极佳的居住地。另一方面,吴冠中就读的那所享誉全球的美术院校,巴黎国立高等美术学院,至今仍伫立在塞纳河的左岸,介于波拿巴街和马拉盖堤岸之间。在旧巴黎充满高贵氛围的圣日耳曼德佩街区,学院的新古典主义风格建筑在错落的街巷中显得分外瞩目。

这两处地方正对应了两个相距甚远、风格迥异,却都与学生生活息息相关的巴黎街区,吴冠中几乎每天都在这两点之间往返奔波。大学城一带是休息放松的场所,吴冠中可以去附近的体育场或者蒙苏里公园溜达;而在国立高等美术学院一带,他能直接步行到卢浮宫博物馆,也可以随意逛逛塞纳河沿堤的书摊。吴冠中从大学城站乘坐地铁,在丹费尔-罗什洛站换乘,随后在圣日耳曼站下车,就可以轻松步行到位于波拿巴街的巴黎国立高等美术学院主门了。而我们不难发现,位于奥德萨街18号的洛特画院离塞纳河左岸和巴黎国际大学城几乎是等距的。为去往洛特画院,吴冠中在4号线的蒙帕纳斯火车站下车,然后径直从德帕街和阿和维街的交接处拐入奥德萨街。格朗旭米埃画院也在这个街区。

总体来看,吴冠中在巴黎的地理空间坐标是明晰的。主要有三处,一处就是国际大学城,那里宁静馨和而饶有趣味、让人舒展身心。巴黎国立高等美术学院则是学习的场所,更是贯通中法美术、“取经”和“遁入”真正美术之门的圣地。学院也与圣日耳曼德佩区以及整个拉丁区的变迁有着不可分割的联系。吴冠中和他的同学们不可能没有耳濡目染到这种“左岸”精神。这一精神在1968年法国学潮中达到巅峰,而当时它正在圣日耳曼和圣米歇尔大道上显出雏形,继而在咖啡馆和存在主义者聚集的小酒馆里漫散开来。第三个地理位置在前两处之间,位于所谓的“漫游者之路”上,那就是蒙帕纳斯街区。那里是喜欢与主流相抗衡的自由画室的根据地。

图为位于蒙帕纳斯街区的洛特画院入口

如果说在当时,蒙帕纳斯已不再像二十世纪二、三十年代那样在知识和艺术领域占据垄断地位,瓦万街一带却是在战后即刻恢复了生气,如从前一样洋溢着艺术和自由至上的精神。此外,“巴黎画派”也仍旧活跃在蒙帕纳斯地区。吴冠中由此便能在每天的往来行程中,途经甚至光顾这些从时代的社会文化层面来看意义非凡的地标。当熊秉明也到达法国学习哲学,不难想见,他们这些志同道合的伙伴是如何在圣日耳曼德佩区,亲身感受到了萨特的讲演和雨谢特俱乐部中的爵士乐之间交错碰生成的电流火花。重重压力下的巴黎都市,重重压力下的留学生活,在一切的飘忽不定中,仍有这样美好的时刻,“寻欢作乐”和“求学问道”一样重要。

吴冠中在巴黎所行经的地理轨迹也使我们能够明白为什么他几乎是“自然而然”地就会去洛特画院学习。他先是去了格朗旭米埃画院跟随弗里茨学画,1948年时或许还是和赵无极一同前往。随后他又转向洛特。后者是那个年代的一位杰出人物,在战争期间也并未站错阵营而招致非议。洛特自己的画院成绩斐然,他的著作《风景论》也在1946年发行了第二版,并引起极大反响——当时的艺术界正呈现抽象化的趋势,同时意欲对1936年遗留的“现实主义问题”作一归结,而对于这个问题,洛特当年曾积极辩争过。

从根本上说,正如在格朗旭米埃画院能跟随弗里茨学画,去往奥德萨街的洛特画院也是为了赶上艺术史疾行的列车,使自己在属于前一时期的大师安德烈·洛特的教导和指引中充分受益。绘画界的年轻幼苗终究需要大树的庇荫而助其生长。对于年轻艺术家而言,巴黎城本身就成了一座动态博物馆,在当下呈现开放姿态的同时逐渐向未来的新趋势,也就是“新巴黎画派”变革。

“巴黎画派”这个概念在1907年提出,最初关注的是外国艺术家融入法国艺术圈的问题——对于吴冠中以及与他同辈的中国画家而言,这仍是个极其重要的议题。较之巴黎国立高等美术学院,对于自由画院的青睐是对此问题身体力行的有力应答。而是否回国这个问题其实也和这个议题相关联。赵无极和熊秉明选择完全融入,吴冠中则选择抽离其中来回归本源。吴冠中的这一应答是明确的,但也必须承认,这一问题由来已久,或许比当时代或后期的一些统计所揭示的状况更值得引起重视。在倍感压力的大环境和学生群中,一些时代的见证者一度谈到战后年轻艺术家们学艺的热忱和源自内在的巨大活力,旋即提出这样的问题:“怎样才能让艺术具有活力?”吴冠中本可以选择另一家画院,比如费尔南·莱热在1947年重新开放的那家。它先是坐落在离国际大学城不远的蒙鲁日,随后搬到了蒙玛特,但相对艺术家活跃其中的蒙帕纳斯-圣日尔曼地区却显得偏远。更为重要的是,画院本身的一些特点使吴冠中最终却步。莱热的画室是完全自由的,但因为已经去过格朗旭米埃画院,吴冠中或许更倾向于在更为严格的教学环境中研习,而洛特的画室正是这样。此外,洛特的艺术趋向也与他的更为符合。吴冠中在巴黎高等美院的一些同学当时就去了莱热的画室,他们后来都转向了抽象风格。

在巴黎的求学时期,吴冠中还处在具象画阶段。洛特在理论方面的厚实度就将他的学生带向一种本质上极具反思性的创作理念。从实践到理论,反之亦然,这对于一个留学法国的异域学子而言无疑具有十分的吸引力,要知道,相比他那些较为闲适的法国同仁,他的驻留时间是相当有限的。而莱热只是每天到画室鼓励学生一番,由此形成出一种“莱热团体”。吴冠中也曾提到让·杜拜在巴黎高美的班级中同样有将学生“团体化”的倾向,这似乎并未让他信服。与其成为团体中的一员,吴冠中似乎更愿意去寻求对他有用的技艺。或许他只对苏弗尔皮这位老师真正敞开过心怀。

我们知道,洛特十分注重理论层面的教学,同时也与学生们保持着一定距离。他既威严,又具有幽默感。洛特会从他的大包袋里拿出各个时期美术大师的名作图片,一边挥舞着其中的某一张,一边在某个学生的画前宣称道:“您这画的可不是别的,是柯莱乔!”,由此引得笑声一片。这方面的例子还有不少,但他理论性很强、也极其正统的教学给很多曾接受他指导的学生都留下了很深的印象。关于吴冠中在洛特画院的情况,我们可以根据他在巴黎国立高等美术学院的课程安排大致推算出,他尽可能地保证每周两次去洛特那里学习。

首先是周一,洛特会到画室来让大家暂缓一下手头的工作。他会和模特聊天,会要求她往哪个角度再侧转一些,背部少显出一些,侧面多显出一些。然后他会用铅笔画一些速写,其中会很自然地凸现出他认为重要的部分。模特及其所摆的造型会保持一整个星期。随后,洛特会在星期五再来修改大家的作品。这是另一个十分关键的时刻。所有学生都会在,模特则重新摆出这一阶段练习的造型。洛特于是开始巡视作品,他会到每个学生所处的位置来查看。这正是他的方法:在学生的位置上来观察模特,视角就和学生的完全一样。他并不从大体上作修改——莱热可能就会那样做,并且在那个时候,除学生以外的旁人甚至可以在一旁观看。而在洛特这里,画室里除了学生不可以有外人。

洛特能真正从学生的角度来理解他们所提出的问题,会跟他们讨论,在他们所处的位置可以有怎样的画面处理。如此,每个学生都能得到他的指导。这一指导只对所涉及的学生有效,但每个人都会停下来听洛特讲,从中吸取有益的部分;这于是就成了一种“总体的指正”,从艺术层面上说,这种授课方式能为所有在画室接受指导的学生带来重要的艺术经验。修改完之后,洛特会起身坐到旁边一个学生的位子上,开始指导他的作品。

吴冠中关于洛特的记忆总是与其关于苏弗尔皮的记忆相关联。1990年末,他特别提及自己曾在洛特那里学到了调色法,苏弗尔皮则让他更多地从感性上领会了形式与结构,也就是“构成”的概念。而在当时,这两方面的学习可能多少都会有所交集。怎样区分这两方面呢?除了似乎给吴冠中留下深刻印象的“色彩”方面的指导,不难发现,洛特的艺术理论中也有不少方面对吴冠中产生了影响。但我们首先来看吴冠中关于洛特改画时使用彩色纸片的回忆。洛特上课时总是夹着许多五颜六色的彩色纸片,为学生改画时会用彩色纸片到他们的画上,来调整画面的效果。一些吴冠中的专家就特别指明了吴冠中作品中常见的色块就是受到洛特所用彩色纸片的启发。

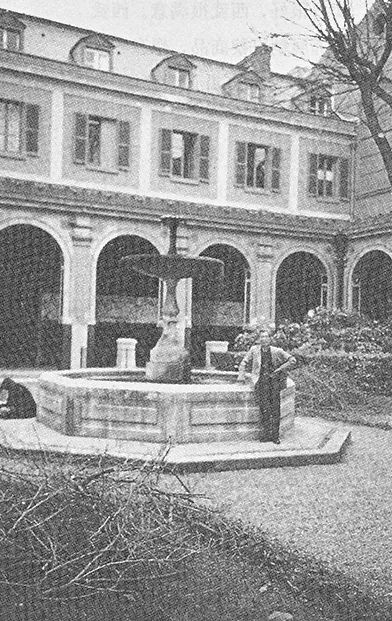

图为吴冠中1989年时重访巴黎国立高等美术学院时在原教室庭院处留影