这篇文章题目借用了余华先生一本书的名字,但是内容上却没有什么关联,这也是文字对绘画结构的一种回应。

刘野的这张画叫《金光大道》,画的题目借用了浩然(小说家梁金光(1932-2008))一部著名长篇小说的名字,小说讲述了一个河北农村在解放后走向集体合作化道路的故事,随后又被改编成一部家喻户晓的电影。当时有一种常见的说法,即在“那个十年”期间只有“八个样板戏和一个作家”,浩然恰恰就是这唯一的“一个作家”。《金光大道》在当时声誉鹊起,后来则收获了相异之评价——小说中伟岸的主人公名为“高大泉”,谐音“高、大、全”,是一个充满牺牲精神的伟大劳动者,也是一个鼓舞人心的卓越领袖,这一英雄塑造之原则出于当时对样板戏的要求,但现实中没有一个人物像“高大泉”那样“高、大、全”。

一个时代过去了,既有不散的幽灵,也有残留的印记,有时候,哪怕只是一个名字,一个词汇,也会勾起复杂的,说不清楚的感受和记忆。在浩然出版《金光大道》21年后,刘野在柏林开始画《金光大道》,然后在北京最终完成了它,这张画上最显著的特征,就是在两行树木的簇拥下,一条宽广的明黄色的大道伸向远方,伸向地平线,伸向世界尽头。在刘野完成这张画28年后,我又写下这篇读画录,试图用简单的5个词汇,讲述5个不同的故事。

Lot 206

刘野(b.1964)

金光大道

1995 年

布面 丙烯 油画

170×200 cm.

发表

《世说新语》,北京国际艺苑画廊,北京,1995年,第27页

《美术文献》,湖北美术出版社,武汉,1996年,第11页(局部)

《刘野》,明经第画廊,北京,1997年,第20页

《是我》,中国文联出版社,北京,2000年,第199页

《刘野》,伯尔尼美术馆,伯尔尼,香港,2007年,展览作品目录,第22页至第23页

《艺术投资》,2010年4月,第70页至第71页

《艺术与投资》,2010年5月,第48页至第49页

《艺术投资》,2010年5月,第113页

《Hi艺术》,北京,2010年5月,第58页

《艺术与价值》,2010年5月,第23页

《当代艺术与投资》,2010年6月,图版

《亚太艺术2010年五月至六月》,亚太艺术,香港,2010年,第52页

《艺术与价值》,2010年7月,第35页

《Hi艺术》,北京,2010年7月至8月,第79页及第92页

《艺外:ARTITUDE》,雅墨文化事业,台北,2010年10月,第87页

《艺术投资》,2011年1月,第128页

《新续史—龙美术馆藏现当代艺术编年选集》,龙美术馆,上海锦绣出版社,上海,2012年,第163页

《Hi艺术》,北京,2013年10月,第198页

《1199个人—龙美术馆收藏》,龙美术馆,上海,2014年,第65页

《艺术财经L’Officiel Art》,北京,2014年1月,第60页至第61页

《刘野作品全集1991年至2015年》,Hatje Cantz Verlag,德国,2015年,第87页及第267页

《缓步徐行—龙美术馆十周年特展》,龙美术馆,上海,2023年,第150页至第151页

展出

“世说新语展”,1995年12月8日至11日,北京国际艺苑画廊,北京

“收藏展”,1996年,四合苑画廊,北京“蒙德里安在中国:蒙德

里安文献与中国艺术家的作品”,1998年,北京国际艺苑画廊,北京

“蒙德里安在中国:蒙德里安文献与中国艺术家的作品”,1998年,广东美术馆,广州

“蒙德里安在中国:蒙德里安文献与中国艺术家的作品”,1998年,上海图书馆,上海

“1199个人—龙美术馆收藏展”,2014年9月28日至2015年2月15日,上海

“缓步徐行—龙美术馆十周年特展”,2023年5月20日至8月13日,龙美术馆,上海

RMB: 50,000,000-60,000,000

一个舞台

刘野通过一个虚构的舞台,进入梦与现实的交汇。

竖直窗框——这是他1990年代绘画中常见之元素,构成了舞台边缘,高而狭,如演员候场的侧帘幕。半人高的窗台和地面构成室内景——双人芭蕾,脱离引力的礼帽和图书封面。窗外是两行整齐的行道树,一明一暗,伸向远方,归于透视灭点。金光大道伸向远方,与霞光共辉,绮丽霞光中,一架飞机模型,拖着火光浓烟,正在缓缓坠落。

刘野画中之舞台感时时可见,他常用潜在的和隐身的第一人称叙事结构展开画面,但这次不同,他不仅是画者,是看客,他进入舞台,成为主角;他还是演员,是导演,又兼评论家。他置身于自己创造的事件之中,这事件不是王子和公主的童话,也不是东方的田园牧歌,是一个记忆片段的剪辑,一个梦。

有舞台,你就会期待好的演员,这次,刘野选择了他自己,童年的自己,中国最混乱,最癫狂的时期,这是一个童年生活和视觉印象的延伸。他自己扮演自己,是对荒谬年代的一本正经的浪漫回顾。儿童眼里,分不出幻想与现实;儿童心里,分不出潜意识和显意识,有意识和无意识;儿童思维,不讲逻辑却高于逻辑;艺术就是有意识和无意识的联姻,目光首先聚焦于人物,视线又引向舞台之外。

有舞台,你就会期待剧情。舞台结构是时间的结构,一幅画是空间的结构。舞台上,要分幕换景,展开剧情;绘画中,多元的时间观并呈,过去的时间不是重生,而是批判性地叠印。我看到了1974年浩然的《金光大道》出版,1964年(刘野出生的那一年)红色经典芭蕾舞剧《红色娘子军》的上演,1876年柴可夫斯基的《天鹅湖》,1973年大卫·霍克尼的《维希泉水公园》,1908年亨利·卢梭的《圣克劳德公园大道》,1689年霍贝玛的《乡村道》。当下的和往昔的,虚构的和非虚构的,室内的和室外的,形成两种空间结构。细究起来,舞台上的透视和室外风景的透视又是不重叠的,稍稍错位的,两种交错的空间结构增加了荒谬感,不露神色地重演了多重时间。

“金光大道”舞台上演的,不是悲剧,不是喜剧,不是历史剧,不是传奇剧,不是政治剧,也不是闹剧或者滑稽戏,曾经革命的舞台,大幕一换,就成为追求成功和享乐的舞台。中国当代艺术从1990年代起在全球舞台的崛起撄动人心,我们都曾相信自己正在历史伟大的舞台之上,后来人们领会到了舞台时间性背后的两重深刻含义:一是没有人能强行留在别人的舞台之上,二是比起霸气出场,不如长久在场。

刘野对舞台的痴迷可能和他早期实用美术的教育背景有关,当我们回顾他的艺术生涯时就会发现,他应该很早就意识到,他的角色不在现实的生活里,而在虚拟的舞台上。

有舞台就有戏法,他在这张画中所使用的戏法是一层层展开的,我们先从这张画的两个版本讲起。

两个版本

这张画还有一个前身——第一个版本,已经被埋在图层之下,被后来的颜料所覆盖,只留下一张彩色照片,第一个版本被称为previous version,画于柏林,画面已经相当完整。第二个版本是在第一个版本基础上的修改和完善,也就是我们正在讨论的这张画。

刘野《金光大道》第一个版本,作于1994年,柏林,已经为现在的图层所覆盖。见于《刘野1991-2015》P267,HATJE CANTZ,2015年出版。

德国艺术出版社HATJE CANTZ(汉杰·坎茨)2015年出版了一本画册《刘野1991-2015》,共收录了285件刘野的画布作品,可以称之为截止到2015年的“刘野全集”。在这285件作品中,列出了6件改画过的作品——包括这件《金光大道》,画册中特意登载了这6件作品的previous version。我相信拥有两个版本的情况绝不仅限于画册中登出来的这6件作品,这和刘野的创作方式有关,他几乎没有“随意偶得之”的那种作品,每一件无不是殚思竭虑,再三修改,可能会面对一块阴影应该偏冷还是偏暖举棋不定,推敲其对整体的影响是弱是重;也可能面对一根竖直的色块反复推敲,犹豫其与主题形象是否冲突。这张《金光大道》在其中尤为特殊,两本版本的对照不仅看出手法,更重要是意图。当我们列出对比图像,就会发现那些消失的和更替的东西,从中或许能找到地层之下的矿脉——关系到他之后的创作脉络。毕竟,这件《金光大道》是他柏林时期的最后一件作品,携回北京后修改完善的这个正式版本,也成为他在中国创造自己舞台的第一件作品,他在画的背面很谨慎地落了款“金光大道,一九九五年,刘野於北京。”

他涂抹掉的东西包括:1、人行道上一块北京街头交通指示牌,上面是禁止鸣笛的标志;2、大道正中一辆倒地的自行车;3、右侧阴影里举枪射击的人物,火光所指,一辆厢式货车撞了树,歪斜地停靠在人行道上。

他的增加和修改包括:1、天空从晦暗转向明亮;2、蒙德里安图书封面从残缺变得完整;3、地上多了马格利特礼帽;4、增加了窗框和窗台,改变了画面结构,将画面分为室内和室外两部分,室内成为舞台,室外成为布景;5、从单人舞变为双人舞。

两个版本,修剪和嫁接同时进行。在留德四年的最后一年,他在异乡想着故乡,故乡是北京,他画下了北京的符号和记忆。诗人怕回乡,是担心记忆被现实击溃,思乡词,都写于客旅寄居。当刘野回到北京,曾经涌动的北京记忆飘然隐没,他选择涂抹掉这些符号。中国文化身份是1990年代海外中国艺术家的核心问题,先亮出中国牌,下一步才好打自己的牌,这是一张名片,有时候还会成为进入某个大厅的一张门卡,在1990年代中期,已经蔚然成风并行之有效,“中国性”、“中国身份”、“中国符号”汇为潮流,登上国际舞台。刘野选择了涂抹,也就意味着放弃,他从社会的外部符号,转向艺术世界的内部,转向绘画深处。他借用《金光大道》小说之名,所指是我自己的路,我内心的梦和愿望。

艺术家一生中只有几次选择,大多数时候甚至只有一两次选择机会在年轻时决定自己的道路,这张画两个版本的涂抹和修改是一个象征,标志着刘野的角色不在现实生活中,而是在他自己构建的艺术内部的舞台上。他离开了意识形态的封闭性,也离开了现实主义和现实生活的紧张关系,这种约束和强制的紧张关系经常构成对自由表达的束缚。他画的是具象绘画,却在我们过去似乎熟悉的现实主义绘画体系之外。

这张画尺幅很大,气象也很大。我们说一张画拥有大气象,既不是指它的尺幅大,也不知指他所表现的东西大。一张画不会因为表现了大海就变得宽广,不会因为画了大山大河就显得崇高,更不会因为歌颂了美好人物而显得高尚。一张画的浩瀚之气来自于艺术内部,来自于和艺术整体的连接,我们将会在第5个词汇中,具体地谈到这一点。

最明显的是,最终的版本从单人舞变成了双人舞。

双人舞

Lot 206 作品局部

画面中的室内部分是一个舞台,正在上演一场双人芭蕾。初看,很容易认为是一对情侣,细看,何其相似的两个小人儿,一个是刘野,一个是她姐姐,姐姐比他大5岁。再仔细看,即使用儿童的标准来衡量,头身比也超乎常规,头部的比例几乎等同于上半身,他们都带着头套,这种头套式面具被称为“大头娃娃”,在1970年代遍及各地,成为“小红花”文艺团体演出的标配道具,舞伴脸上,没有恋人的含羞赧颜,而是单纯到夸张,质朴到僵硬,像熟透的苹果一样红扑扑、胀鼓鼓。他们扮演的是小天鹅,也有几分像《红色娘子军》的经典舞姿。刘野在简单的形象中设置迷宫,在严谨的格律中寻找错位——你以为是恋人,其实是姐弟,你以为是本色出演,其实带着头套,你以为曲目是《天鹅湖》,其实还套着《红色娘子军》,一个迷宫套着一个迷宫,一个误读跟着一个误读。只有杰作才被误读,就像加缪说的:“需要正确,这是庸俗的人的标志。”

海明威在1954年《巴黎评论》杂志的采访中先是列数了影响他的文学家,接着说:“一个作家可以向作曲家学习,学习和声与对位法的效果很明显。”我们看到同样的故事发生在刘野身上,他从设计和音乐中获得的启发和手法并不比在美术世界中得到的少。双人舞是一个例证,刘野冶炼出属于他自己的绘画对位法——同相、平行、交错、超越——点对点,音对音,封面对礼帽,黑衣对白衫。从一个舞者你可以看到另一个舞者;从迎光的树你可以看到阴影中的树;右侧舞者衣服的绿色呼应了左侧的树木;蒙德里安封面和马格利特礼帽比翼欲飞;左边人物的黑色开衫呼唤暗部的树丛;右边人物的白色开衫对应亮部的林木;所有的竖线——窗框和树干——音调从高到低,延伸为醒目的透视,又收束在拱形的彩虹曲线之下;所有的横线——树梢连线,地平线,窗台线,地面,提供了内在秩序所要求的对称和均衡。

刘野的绘画对位法,后来成为他的绘画语言中最熟悉和最可靠的规则,你可以几乎在他所有的作品中寻找到这些规则。我们可以在他新世纪以后画的一些小尺幅的精巧篇什中看到这些规则更典型的运用,但他的方法论第一次大规模地展开,正是在这张画中。小画如叶,大画如林,只有森林,才有那种风动之处,林木相呼,如海潮拍岸,涌动不竭的景象。

除了大规模地展开他的方法论,在这张画中,刘野还使用了三件道具。

三件道具

传说中每个魔术师都随身携带着自己得心应手、变化无穷的道具,刘野在画中也使用了三个道具,从上到下依次是飞机,礼帽和蒙德里安图书封面。我们按画顺序,从上到下,依次讲述。

Lot 206 作品局部

飞机,可能是受到亚历山大·罗德钦科(Alexander Rodchenko1891-1956)的海报和杂志设计的影响,但它更接近一个刘野自我发明的符号。这个符号最早出现在1992年刘野的三张画中:《窗外》、《金色时代》和《婚礼》。从画中形象就可以很直观地看出,它不是对一个真实飞机的模仿,它是一个航模。1970年代的小学生活并不像今天人们想象的那么乏味,尤其是在北京这样的都市,学校中不仅有“小红花”这样的文艺团体,通常还有飞机航模小组,用今天的标准衡量,当时的航模极其简陋,一般是用硬纸板或三夹板切割插接后粘合而成,动力源于皮筋或手掷,放学后相约比赛,看谁弹得高,掷得远,纵使简陋,自有无穷乐趣。这一1970年代的记忆,到了1990年代忽然被画笔唤醒,飞机这个元素自始反复出现于刘野画中,有时还和军舰、齐白石、红色山川等等形成超现实的奇特组合。

飞机的小小身躯,不成比例地拖着火光熊熊,浓烟滚滚,浪漫地一头栽倒在绮丽霞光的怀抱之中。飞机使得画面有了声音,出现了骚乱,引发了悲伤。这种画面情绪的矛盾性,带来一种更强的戏剧性张力。就像《兰亭序》中写的,正喝着酒,挺开心的——“极视听之娱,极可乐也”,忽然就“死生亦大矣,岂不痛哉!”或者像东坡《赤壁赋》,也是上一秒还挺开心的,“饮酒乐甚,扣舷而歌”,忽然转悲,“哀吾生之须臾”,接着就“托遗响于悲风”了。大喜和大悲无缝对接。在西方戏剧的阅读经验中有更多的例子——伟大的作品同时包容喜剧和悲剧,欢乐的歌声与悲伤的叹息总是接踵而至,凶猛的欢乐往往带来残暴的结局。

如果生活中只有小可爱,小清新,小确幸;只有很治愈,很温暖,很甜蜜,那该多么无聊,我觉得那是宠物的生活,不是人的生活。艺术也一样——落日熔金,暮云合璧,多么壮美,多么灿烂,就在这种明亮快乐的情境下,天心划过一条光辉的流星,一张大画具备了浩瀚之气。

Lot 206 作品局部

礼帽是马格利特使用最多的符号,曾经出现在50多幅马格利特作品中。在马格利特画中,与礼帽同时出现的,往往是不完整的面孔,空洞的面孔,躲避现实的面孔,芸芸城市人的面孔,礼帽样式统一,无个性,乃至无人性,指向现代人生存的荒谬感。马格利特之后,礼帽成为超现实主义的象征元素。刘野极少在绘画中使用礼帽这个符号,寥寥几张,仅见于1990年代中后期。在修改和完善此画时,刘野加上一顶礼帽,无风而起,无翼欲飞,好像要挣脱地心引力,这首先是画面形式结构的需要,同时,画中礼帽不再和面孔相连,从原先羁绊的世界脱离出来,增添了画面的超现实主义色彩。

Lot 206 作品局部

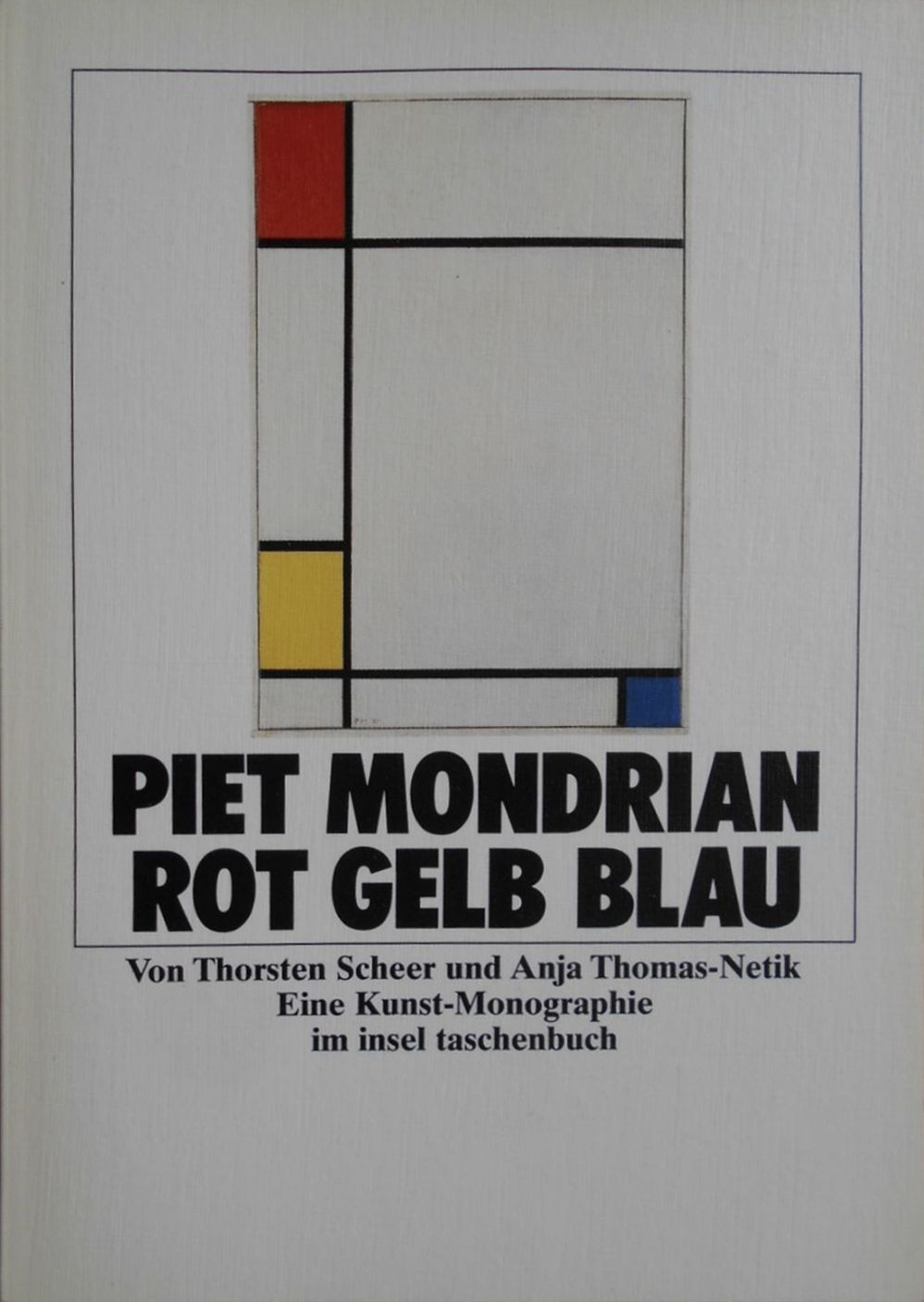

礼帽转瞬即逝,书本的出现意味深长。除了此幅,刘野在同一年还画了一张小画,前景是同一本书,背景是早期文艺复兴的画中山。在“金光大道“第一个版本中,这本书还是残缺的,在第二个版本中,封面打开,书本欲飞。这不是一本画册,而是一部蒙德里安研究专著,作者是杜塞尔多夫大学建筑系教授谢尔·托尔斯腾(Scheer Thorsten)和德国艺术史家安雅·托马斯·内迪克(Anja Thomas Netik),整本书分7个章节分析了蒙德里安的图像结构、意义创造和接受史,图书的封面采用了蒙德里安一件著名的作品:《红、黄、蓝构图》。

《PIET MONDRIAN ROT GELB BLAU》

始于这本专著的研究从三个方面打开了刘野的艺术观点和创作维度:1、作为图像,它从1990年代后期开始,开启了刘野备受赞誉的“蒙德里安系列”;2、作为书的实体,它从2015年以后,开启了刘野引人关注的“书本系列”;3、作为研究文本,它协助艺术家深入现代主义绘画历史,进而产生置身其中的幻想和行动。

画中画

大卫·霍克尼(David Hockney,b.1937) 1970年作《维希泉水公园Le parc des sources , vichy》,布面丙烯,214×305cm,私人收藏。©The DavidHockney Foundation

“画中画”来自英文“Painting within Painting”,源于大卫·霍克尼的一段文字“I was going to call it Painting within Painting, like Play within a play。”大卫·霍克尼撰文回顾他一张画的过程和意图,然后用上面这句话作为结束。这张画就是他1970年完成的《泉水公园,维希》,首展于伦敦白教堂画廊,后来多次出现于他的回顾展,比如2017年在巴黎蓬皮杜中心的大型回顾展,以及2022年在英国剑桥的特展“大卫·霍克尼之眼,The eye of David Hockney”,在剑桥展览上,展方特地从伦敦国家美术馆借来霍贝玛的《乡村道》,与大卫·霍克尼此画并置展出。

大卫·霍克尼正在创作《维希泉水公园》时的样子,可以体会到他既是画者,又仿佛要置身画中。©The DavidHockney Foundation

在回顾 “泉水公园,维希”的创作过程时,大卫·霍克尼写道:“我想为我们三个人摆好三把椅子。然后我就起来画这个场景。这就是为什么那把空椅子在那里——艺术家不得不站起来作画。”当艺术家作画时,他好像画着画着,要走进画面,和他的两个朋友坐在一起,小憩片刻,眺观维希泉水公园的林荫道,当观者观画时,也有要走进画面,请君入座,静观林荫大道之感。若久久凝视画面,又会产生一种很别扭的感觉——大卫·霍克尼故意使用了 “错误的”空间透视——“正确”的透视应该呈三角形,但大卫霍克尼故意把林荫道的树冠都画成了厚实朴拙的长方形。我曾在展览现场凝视此作,它先是热情,然后冷漠;先是吸引,然后拒绝。它的空间透视和观看的心理体验,正好与看霍贝玛的《乡村道》带来的感受是相反的。

刘野“金光大道”与大卫·霍克尼“泉水公园,维希”有近似的布局和不一样的意图,刘野先是天真无邪地吸引,然后把你带入迷宫。刘野故意使室内和室外透视稍稍错位,像是把两台相机在不同时间拍摄的场景叠加在一起,形成了亦真亦幻的双重空间。同是“画中画,戏中戏”,“Painting within Painting, Play within play”,但两位艺术家采用了不同的方式。

霍贝玛(Meindert Hobbema1638-1709)1689年作《乡村道》103×141cm,英国伦敦国家美术馆藏

霍贝玛的《乡村道》以吸引观者移身入画的完美空间透视著称,质朴而感人。但是只有霍贝玛的《乡村道》、大卫·霍克尼《泉水公园,维希》、刘野《金光大道》,这个“图式—修正”的链条还不够完整,我们再引入卢梭1908年画的《圣克劳德公园大道》,就清晰地看到了四位艺术家跨越三百年所汇入的同一条时间之河。大卫霍克尼的“泉水公园,维希”的反透视空间结构和朴拙厚实正是来自1908年卢梭创作的《圣克劳德公园大道》。中国画论文论中有“前身”、“后身”之说,例如扬州八怪中的罗两峰就自称前身是“花之寺僧”,东坡自称前身是陶渊明,明代袁宏道特别高兴别人称他为“东坡后身”。再如从白石到缶老,从缶老到八大,从八大到青藤,四位中国画家,跨越三百年,也是同一条河流。

亨利·卢梭(Henri Rousseau,1844—1910)1908年作《圣克劳德公园大道》46×38cm,布面油画,德国法兰克福施泰德美术馆藏

我最早是2001年在伦敦国家美术馆看到霍贝玛的《乡村道》,2010年在香港第一次看见刘野的《金光大道》,2017年在巴黎正好遇见蓬皮杜举办大卫·霍克尼回顾展,《泉水公园,维希》是一张令我印象深刻的画,只有卢梭的《圣克劳德公园大道》至今尚未有缘一睹原作。我从没想过,有一天会把这四张画联系起来,就像你在不同时间,不同地方,遇到了不同的人,有一天忽然发现了他们之间不仅认识,而且存在一种亲切而隐秘的联系。这让我再次确认:不同时代的杰出艺术家之间有一条秘密通道,可以互相抵达。