他在镜子中凝视自己,他看到一个冷静、严肃和充满愤慨的“人”……悲伤且忧郁。“看上去,我像是一个已经在监牢里被关了十年的人,”他恸哭道,似乎是第一次看到自己的样子,“我整个人有些僵硬和笨拙。”他承认镜子里奇怪的外貌恰恰是由于“艰难困苦的生活、太多忧虑和没有朋友”,似乎没有什么可以“治疗或拯救”他。

1

梵高二十七岁才开始画画,非科班出身的他的绘画技巧总是被其他画家嘲笑诟病,他们认为他不懂透视法、比例、人体构造,有的还奉劝他改行。无论是作为牧师的梵高还是作为画家的梵高都不见容于世俗。他们嘲笑他、排挤他,但他不为所动,在讲坛上继续传道,在画布上继续挥洒笔墨。他郑重地说,艺术所需要的不只是正确性,它需要的是“比字面上的真实更加真实”的真实。它需要真诚、诚实、亲密和现代性——“简言之,生活”。

作为传道者的梵高摒弃了上帝代言人的外在形式,与穷苦者亲近融合。作为画家的他也没有描画学院美术所欣赏与定义的“美”,他远离了那种“美”,他更关注生命背后的庄严情绪与力量,而不是其表面的浮华与优美。他似乎在创作中逐渐感受到了自己绘画的天赋:

正是因为我有一双天生要画画的手,我绝不能放下画笔。自从我选择开始画,我可曾有过半点疑虑、彷徨与犹豫?我想你是懂的,我犹如战场上的士兵一样,斗志昂扬。仗越打越激烈了。

年近而立的梵高正式开始创作生涯之时,他选择了浓墨重彩地画那些施肥的人和钻井工人,画手摇纺织机的纺织工、拓荒者、冬季光秃秃的树……那些无名的社会底层人士,他们总是表情凝重,隐藏在无尽变化的深褐色与沥青色中。这些画看起来灰暗、厚重,是如此不合时宜、不引人注目,无人欣赏。

他绘制了大量的树,柳树、橡树、桦树,它们枝条弯曲、粗糙,似划破了阴冷的天空。它们每年都会被截去树梢,它们有的疤痕累累,历经沧桑,看起来像是经历了蹂躏和遗弃一样,尤其是在冬季,路边总是有这样因自然也因人为而出现的荒凉景象。在画一棵没有树梢的树时,他说:

应该像对待一个活生生的生命一样去描画,全部的注意力都集中于那棵特别的树,不眠不休,直到其中出现一些生命的气息。

在《波拉德柳树》中他使用没有树梢的树来侧面展示行走在孤独小径上的茕茕人影,这遭受折磨的形态被象征化了。梵高长久而极其细致地注视着这些没有树梢的树,他感到这些被修剪过的树有时就像“救济院的老人”,通过这种象征化的意象处理,他似乎掌握了以物喻人,以探索任何事物的隐秘生活,延伸至他将来热衷的意象:椅子、鞋或向日葵。

他的画笔就这样一直徘徊在风景、农舍、农具、劳动者、晦暗的天空和孤独的小道上。

“我不会去追随艺术爱好者和经纪人,”他发誓道,“让他们来追随我好了。”与其“迎合大众”,他更想“忠于自我”,即使那意味着“用粗暴的方式表达粗暴的内容”。

这时的他开始感觉到,完成“充满心灵与爱”的作品时日无多了,时间紧迫,机会转瞬即逝,而他“唯一想做的事情就是创作出一些好的作品”。他从艺术经纪人到教师,到布道者,再到艺术家。对于自己将来的人生规划,他表示并不想拯救自己,对于寿命的长短,他也随遇而安。他所执着的是在有限的几年中完成一定数量的创作,希望自己平静而沉着地创作,规律地、全心全意地画画。这些创作作品并不是为了某些特定活动应景,而是为了在画中表达纯真的人性。这就是那个时候梵高的目标,他专注于这个想法,他说:

我希望人们会谈论我的作品,认为这家伙在感觉上不仅非常深刻,而且还极为敏锐,而无视我所谓的粗糙风格。

在版画创作为主的前期,他认为色调重于颜色,气势重于细致,他选择了色彩上的沉默,以低于自然的浓度,呈现整体的“精妙和谐的灰色”。但渐渐地,在提奥的鼓励下,他的创作从素描转向了水彩画,他在给提奥的信里问提奥:“用水彩来表达空间和光线是多么美妙啊!这样的造型会融入画面的氛围中,使整体有生气。现在,你想不想让我给你画几幅水彩?”还说“我醉心于色彩—虽然我到现在才开始用色彩,但我一点都不后悔。”

他摆脱了繁复的绘画技巧,色调厚重而偏暗。他感到最难画的部分是颜色的深度,那种大地强大的力量感和踏实感。在对土地的诠释上,我们可以看到梵高《把犁者和种土豆的人》中的新面貌,虽然只是地面,但土色的层次感凸显出来了,踏实、厚重,显得安宁又平和。他一直关注的都是脚下的土地。这些画并不是灰蒙蒙的,而是充满光线与气息的,他惊叹道:“这些由粉蜡笔画出来的生活场景,像是可以被风吹走一样。”

在练习创作的同时,梵高渐渐认识到了人体结构基础知识的重要性,他买了约翰·马歇尔的《艺术解剖学》与巴黎艺术学院和安特卫普皇家艺术学院的艺术教材进行研读。他认识到颜色、光影、透视、基调和绘画技法之外的所有东西,似乎都有相似的公理。

《秋天的杨树林道》是他同期创作的尺寸相当大的作品,内容是秋天的杨树林道,阳光斑驳地洒在地面的落叶上,和树干长长的剪影交错在一起。在路的尽头是一个小小的农舍,阳光照耀的秋叶上是湛蓝的天空。我们能从中感受到或明或暗的细微光影变化。他酷爱蓝色与橘黄的搭配,蓝色足以让所有的含橘色元素的颜色鲜活起来。梵高表示希望自己在绘画技法和色彩表达上有更大的进步,他尝试着、寻找着各种颜色,他想要转变自己的画风与色调,但不是变得更明亮,而是变得更深沉。

2

《吃土豆的人》是梵高创作的第一幅具有代表性的作品。这是一幅集聚了他过去几年中的创作精华与绘画技巧的作品。关于这幅画他告诉提奥:“这周开始我的工作就是和这些农民一起围坐在只有一盘土豆当晚餐的桌边。”梵高以当地的一个农民家庭为原型进行创作,他的目的显然不是为了要准确地描绘这些农民的外形,而是通过描画他们的生活环境与氛围反映他们真实的生活状态。在他看来,生命与艺术之间的边界从来都不是泾渭分明的,他发现“生活就是艺术的本质”。此作集中体现了梵高对事物的感受和对艺术的思考。

这幅作品具备让他成为革命性艺术家的种种元素。这幅画似乎是梵高面对工人与农民生活的一个总结,他全力为此画注入了生命力。他表示:“在这一题材中,我感觉有某种生命在涌动。”

画作展现出一个农民家庭在微弱的灯光下共进晚餐的场景。灰色的亚麻布桌,烟迹斑斑的墙,戴着在田间劳作时满是灰尘的帽子的女人……为了这幅作品,梵高在整个冬天用了很多时间观察劳动者粗糙的手、突出的下巴,他们有“强化粗笨的短而扁的鼻子和凸起的颧骨和耳朵”。他下笔朴拙,又具有生命力,这种粗糙的质地并不是来自绘画技巧,而是他营造出的一种心理上的感受。他说他看着农民们忙进忙出时,脑子里一直浮现出评论家对米勒画的农民的一句评价—“他笔下的农民看起来好像是用他们耕种的土地画的。”

画面中的焦土色与红褐色正是荷兰人卧室墙壁与戈皮尔树干的颜色,即一种大地色。画中调和的棕色十分独特,似乎包含着土地、污泥与污秽物,劳动者们就是在这样的环境中劳作、生活。白色部分基本上没有用白色颜料,而只是简单用了红蓝黄混合的中和色。混合的颜色呈现出相当深沉的暗灰色。而灯,尽管是橘黄色的,看起来却似乎比白色还要亮很多。梵高此时仍坚持认为“表现形式的最好方式就是单色着色法”。

在画作完成之后,他一再强调,此画要装上镀金或铜色的画框来观赏,还要把映衬画的背景打亮。因为画的整体色调实质是灰色的,所以梵高认为在黑色的背景下,不能突出画面应有的效果,浅褐色的背景也不适合。而金色能让阴影的蓝色呈现出特别的效果。观者围在画的四周,壁炉和火映在白色墙和画上,再加上画面本身,会产生一种怀旧之感。

梵高仔细刻画了人物的面部表情和细节,表现出了尚未剥皮的、带着土的土豆的颜色。他表示,灰棕色的土豆是没有洗过的,他们就是这么直接吃的。“这些借着灯光吃土豆的人,正是用同样的双手挖掘土地的,此时,也是用那双手用餐。对体力劳动者来说,这是一顿扎实的劳作赚来的晚餐。”画中人充满感激地用餐,他们自食其力,何等荣耀!他们是通过自己的劳动获取食物和应有的回报的。

画面整体呈现出阴郁厚重的效果,从哲学角度来说,是创作者想传达某种意念。

梵高希望观者看到这幅画时能设身处地得想起跟所谓受过教育的人截然不同的人们,看看他们的生活方式。他并不期待人们看到他的画作就不假思索地感到这个画面很美或很好。对他而言,描绘这些劳动者的粗犷比那些传统的精细作品更有价值。

这幅画的粗犷感表现在它甚至让人感觉它不是被画出来的,更像是用粗重的黏土刻画、涂抹出来的。它展现出劳动的力量与真谛。

在梵高眼里,一个农村女孩要比一个淑女更漂亮,她打着补丁的蓝色脏外套和裙子,被阳光、风和天气赋予了最精美的阴影。要是她穿上一件淑女的衣服,这种真实感便消失了。他认为一个穿着粗布麻衣在田里耕作的农民,比他穿着礼服去教堂做礼拜舒服多了。这种真实感是他追寻的,还有画面能散发出的那些味道—烟味、马厩的粪味、田里的麦子味、肥料味、培根味、蒸土豆的味。他认为描绘农民就不应该有优雅的香气。《吃土豆的人》展示了这种真实存在的农民生活:不是用色彩来“美化”或者正确地“修饰”的农民生活,而是散发着以上各种味道的农民生活。

但对于古典主义而言,这样的素材无疑是噩梦。这些是“明亮的”巴黎无法想象的作品,像《吃土豆的人》这样一幅画,在当时几乎没有卖出去的可能。但梵高致力于“把生命放到作品中去”,他是农民贫乏生活的真实见证者。这幅画则是真正不朽的艺术。

这个时期的梵高尚处于手工艺人的阶段,他甚至希望自己成为无产阶级的一员。他全身心投入到画最简单的人与事物中—矿工、农民、纺织工、妓女、帽子、餐桌、烟斗。梵高不仅描绘出这些人与事物的外部形态,更描绘出了其内部生命。他宣称:“我要画出自己的感受,感受自己的画作。”

3

但他的救赎之路似乎走到了尽头,他看不到希望,他备感焦虑与疲惫,夜夜失眠。这一切人与事都背负太多愁苦与忧虑,梵高关怀他们,试图将自己的衣服、物品与爱分给朝不保夕的他们。但他却被指责为行为不端,以致名声败坏,他遭受着世俗道德的批判、排挤,他企图救赎的这些人仍然承受着苦难。

他感到幻灭,像一只迷途羔羊。

无家可归、丧失信仰的梵高一头扎进了糟糕的人生谷底。自怨自艾使他痛不欲生。他埋怨自己的性格“畏畏缩缩,令人生厌……没有出息,一文不值”。他坦言有种“可怕的失望在啃噬”他的心灵,“一波波的自我厌恶在胸中翻涌作怪”。“什么时候我才能成为一个有用的人?”他痛苦地诘问自己。

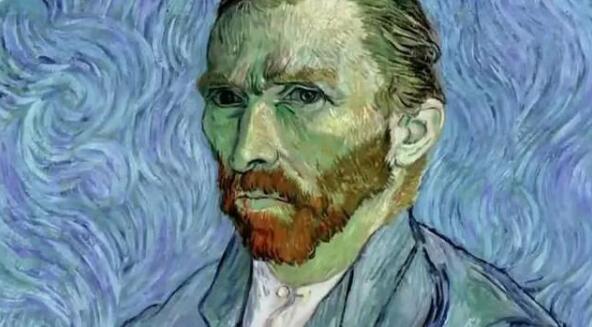

三十三岁的冬季,梵高画了自己的第一幅自画像,他将画布放在一副骨骼的前方,在骨骼的牙齿中间放上了一支烟。

同时,他在镜子中凝视自己,他看到一个冷静、严肃和充满愤慨的“人”……悲伤且忧郁。“看上去,我像是一个已经在监牢里被关了十年的人,”他恸哭道,似乎是第一次看到自己的样子,“我整个人有些僵硬和笨拙。”他承认镜子里奇怪的外貌恰恰是由于“艰难困苦的生活、太多忧虑和没有朋友”,似乎没有什么可以“治疗或拯救”他。

对于一个用未来的成功和过去的幸福来应对失败的人来说,镜子之中出现的真实形象会带来严重的危险。以骨骼的意象来侧面表达自己,具有十足的冲击力,基调是如此阴暗、晦涩,这是一种逃避还是直面自我呢?不管在生理上还是在道德上,梵高都异常敏感。他抗议道:“容易紧张的人更敏感、更纯净。”但同时,他感到“自己的疾病已经侵入身体的最深处”。

之前让他引以为傲的米勒式的严苛饮食使他的胃肠系统所受的创伤很大,即使在寒冷、潮湿的冬季,他也无法适应丰盛的食物,需要以抽烟斗来帮助食物消化,同时,他的牙龈变得酸疼,牙齿也松动严重。之后牙医拔掉了他三分之一的牙齿。他开始剧烈地咳嗽。他遭受了皮疹、溃疡或皮肤感染的折磨,似乎所有模糊的病痛都出现在他的肉体上。

他感到,在镜中看到的是一位无能和不幸的“麻风病人”。“自己恨不得站在很远的地方,对所有人大喊:‘不要离我太近,因为与我交往会让你感到悲伤和遭受损失。’‘我是害群之马,是一个品性恶劣的逃避责任者。’”

但即使身心受创,他却依然坚信自己的艺术理想。“即使身在地狱深渊,”他写道,“我也能感到自己焕然一新,我对自己说:无论如何,我一定会站起来。我还会画画”,“在我的骨髓深处,我的的确确对艺术有着很好的感觉。”

对这时的梵高而言,艺术已成为他的一颗恒星,他所有的抗争与辩护都是围绕其旋转的,在愤怒和痛苦的风暴之中,艺术始终是这一风暴的中心。而如同他抄写的左拉的一段文字所描述的一样,只有工作能够使他不致堕入深渊。

他决定到巴黎去。或许这也是一种撤离:“如果我不去巴黎,我害怕自己会一团糟,并且继续在同一个地方兜圈子,继续犯同样的错误。”同时,因为之前去过巴黎,梵高觉得那里是炫目多彩的:“当我第一眼见到巴黎,心中首先升起的是一种难以驱散的神秘感。”

彼时,印象派正以明亮的色调和革命性的技术在巴黎声名鹊起。

印象派带动起来的亮丽光线与幻化色彩能驱赶梵高的绝望与苦闷吗?