黟县古属徽州,以西递、宏村为代表,因完整的明清时期村落被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。它以独特的人文环境和民族形式的建筑吸引了全国各地的画家和艺术院校的学生,都来这里摄影作画。2001年秋天,我陪吴冠中先生及七名老学生一起去安徽黟县写生。吴先生当年已年逾八旬,却像一只“老母鸡”似的,天天领着我们这群六十来岁的“小鸡”走街串巷,到处“觅食”。每当他看到可食的素材时,当场就分析素材的形式规律。一次我们来到关麓村,走在一片低矮的民居前,吴老师放缓了脚步,最后停了下来。大家都还莫名其妙,这里既不见深宅大院,也没有高低有致的风火墙,只是一片黑压压的房顶。吴老师沉思片刻,便以老鹰般的犀利目光,饿虎扑食般的手,把“猎物”迅速地捕捉到速写本上。还有一次,是在宏村的月塘,月塘是标志性的景点,吸引了许多摄影师和画家,大家激动不已,有的拍照,有的画速写,吴先生却在月塘边上一个很不起眼的角落发现了他眼中的美,便招呼我们一起品赏。同样,他是一边画速写,一边给我们讲解的。

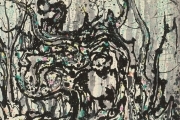

一年后,2002年的冬天,我去吴老师家拜访,吴老师拿出两件新作,一幅是油画《故园》,一幅是水墨《大宅》,一看便知,那正是由上次的素材加工而成的。黑主宰了画面,与以往的江南水乡系列相比,黑得更浓、更重、更狠、更绝,也更似漆。两画均以黑白几何块面构成,白的空间便是黑,黑的空间便是白,两者互为因果,相拥相抱,相辅相成,把形式之美运用到了极致,仍然是“风筝不断线”,一看便知是民居,不仅满足了人们的视觉审美,也蕴藏着人间的温馨。

吴老师把这种现身说法的教学方法称为“眼睛教眼睛”。因为绘画是视觉的造型艺术,不仅欣赏画要靠眼睛,教画也要靠眼睛。

我与吴先生相识是在1964年,那是他从北京艺术学院调入中央工艺美院,而我刚研究生毕业留校任教,与其说他成了我的同事,不如说我成了他的学生。用吴先生的话说,“我们挤在绘画这只小舢板上,在极左思潮的海洋中,开始了长年同舟共济的生活与相知”。无论在“文革”期间,还是在农场下放劳动的时候,我多次向他请教形式美的问题,当时谈形式美是一个犯忌的话题,但我们还是谈,每次谈话后我都做笔记,并题名《荼语》(荼是有毒的鲜花,吴先生却以此做艺名)。他的有关形式美的理论和实践,指导了我一生的创作。

我和吴老师的交流方式有两个,一是听他讲;二是拿我的作品让他评论。他看画时,总是采用启发诱导的方法,我的《泼水节》受到他的“我们仿佛又回到了一千二百年前的唐朝”这句话的启发,在画中追求唐风。我在创作《青藏高原》时,拿构图草稿请他指导,他提出绘画质感的问题,便成为我追求的目标。而更多的是听到他的批评,他往往很尖刻地提出问题,有时尖刻得让人难以接受。他说你是来听我意见的,不是听我说好话的。当面听他好话是很难的,他很少表扬,不过有一次,我却得到了他大大的赞赏。那是1984年,我和吴冠中老师一起带学生到四川江安竹乡写生,为了感谢当地领导对我们的关照,我们画画作为答谢,我画了一幅《川南农家》,画的是一家农家的山墙,窗前摆着一盆花,暴露的木架几何结构非常美,一盆花也表达了主人热爱生活的情趣,于是得到了吴先生的夸奖。他建议左下角等三处补淡墨,我请他动笔,他欣然答应,涂淡墨后又题“吴冠中补灰”五字,这是我们第一次合作的水墨画。此稿后来又做成漆画。他在评论我的文章中提到这幅画:“一幅强调了木架结构的山墙上,黑漆浓缩在一个方的窗户里,窗前盆栽两枝花,内行一看就明白,荷兰画家蒙特里安给了他启示,现代西方构成的共性规律被引进中国寻常百姓家,我是看着他写生的。”

吴先生比我大19岁,我们是两代人,他不但是我的良师,也是我的益友。他对我的帮助不仅是艺术上的指导,他还在事业上、生活上关心我支持我。1984年在济南召开第四次美代会期间,他建议我向美协申请举办个展,并主动与美协主席华君武联系。在画展开幕前,他还以极快的速度写了两千多字的文章,于画展开幕前一个月在《人民日报》发表。2002年我在清华美院举办“漆墨春秋——乔十光执教四十年纪念展”时,他对我的素描、速写以及彩墨、水墨等作品也给予高的评价。他说这些功力在漆画里还没有得到发挥,并题“见漆、见墨、见春秋”给我以鼓励。在我得了帕金森病的一个中秋节之后,他又带着师母以及儿子、儿媳、孙子一家人到大漆园来看我,还用十分悲切爱怜的笔墨写了第二篇文章《乔家院》,在《文汇报》发表,这两篇文章都收集在他最近的文集里,这是对我莫大的鼓励。当学院评定职称时,院领导在介绍我的情况时说,乔十光“系主任的工作不得力,业务上还可以”。听罢这话,吴老师幽默地说:罢他的系主任,提升他做教授。这是对我真正的提携了。

吴冠中先生对中国漆这种艺术媒材一直很关注,在写我的文章中说,“素白的宣纸和墨黑的漆,都极美。朴素大方之美,是经考验了几千年而不被淘汰之美,是我国传统艺术栖止的温床”。他在文章中还说过,如果参加国际威尼斯双年展,中国需要送两件作品的话,一幅是黑漆板,一幅是白宣纸,准能拿大奖。他在文章里不止一次地赞美漆,他对漆黑美的赞赏,与对水墨画墨的赞赏是一致的,他在水墨画里常用大面积的黑,在我看来,这与他对漆的感情是分不开的。于是我动员他晚年在水墨、油画之外再加一种媒材——漆画,也希望以他的才智来开发漆画新的魅力。他几次跃跃欲试却终没能如愿。至今我认为是一件憾事。我曾把他的油画和水墨画如《大宅》、《故园》等“翻译”成漆画,都得到了他的赞许。通过“翻译”吴老师的水墨画,也使我的漆画创作有了新的转机:把水墨画的因素融在漆画之中,形成了一种新的风格。

近年,当代艺术风行,行为艺术、观念艺术受宠,我有点彷徨,去请教吴老师。他坚持形式美的观点,平静而又果断地说:“只要人有眼睛,就要欣赏美的东西。只要你创造了能满足人们视觉审美的作品,就永远不会过时。”他的话,已经成了我的座右铭。

【编辑:张瑜】