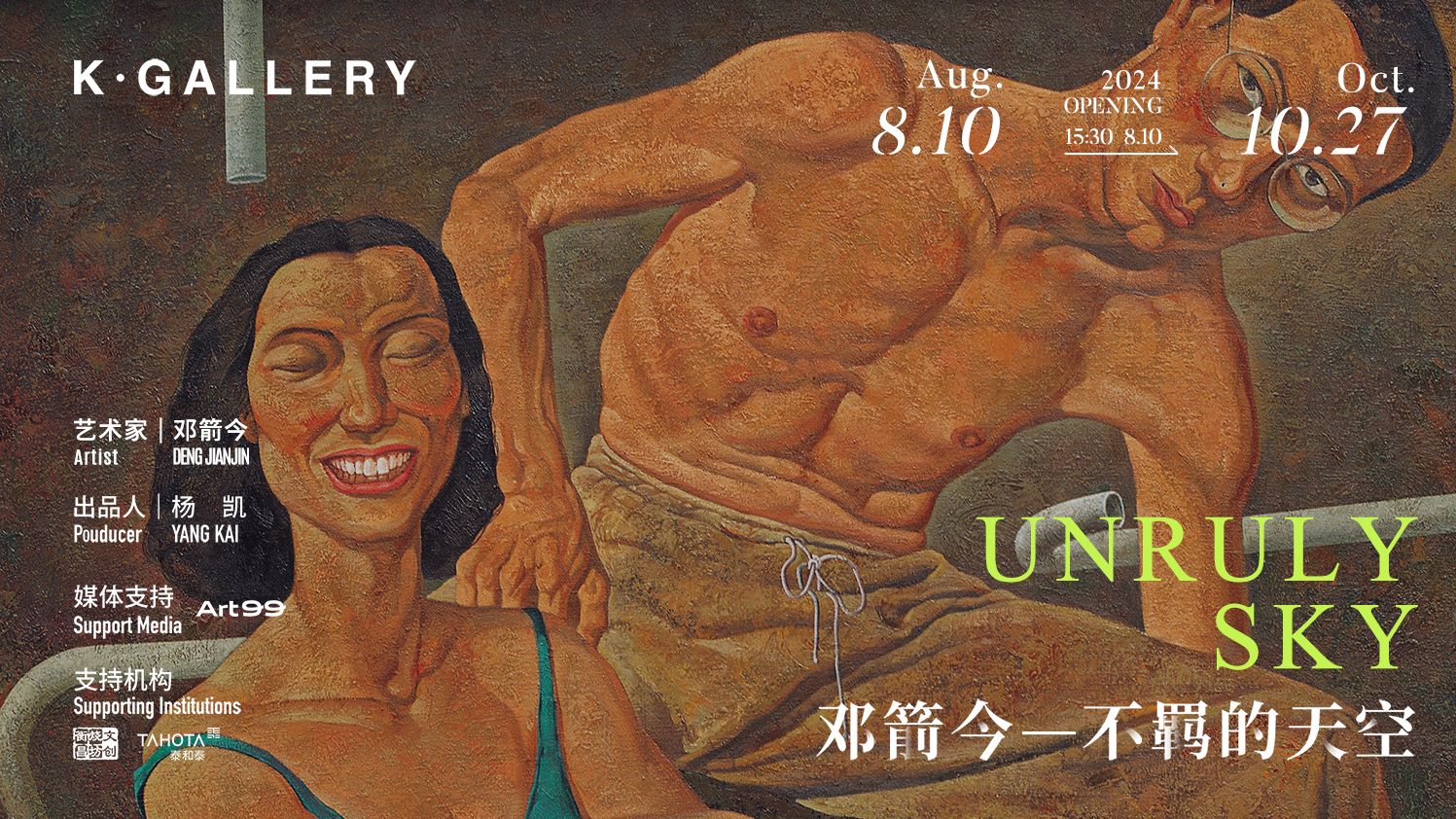

抽象一号 油画 72x75cm 1982

冯良鸿

上世纪80年代初,我开始尝试抽象绘画,当时觉得很兴奋,好像找到了一种新的绘画表达方式,一种自我释放,一种有意或无意之间呈现出来的直接而单纯的画面效果,满足了我尝试新绘画的好奇心。时隔二十几年回想起来仍然记忆犹新。

我画抽象画是从1981年底开始的,那时我在工艺美校就读,结识了余友涵先生,他是我们工艺美校的老师,他对塞尚的喜好和研究使我深受启发。当时国内艺术资讯贫乏,对国外抽象绘画的了解主要来自于有限的几本画册,看到什么学什么,难免有先入为主的倾向,但我还是从中了解了一些基本的国外抽象艺术的特点与风格,这与当时学校的艺术教育有很大不同,在那特定的环境下使得我们师生之间的交流具有特别的意义。

余老师为人谦虚,对学生很随和,所以我们之间经常地交流。有一次,我与余老师聊天,他给我看一幅他的画作并要我谈看法,画面上没有任何具体形象,只有一种图形与笔触的呈现,我感到迷惑,但又让我产生了好奇,我依据色彩和笔触在画面中形式的组合关系,说出了对他作品的感受。慢慢地,余老师周围聚集了一批学生,我们经常交流,对各自的作品品头论足并相互借鉴。在一次讨论中,余老师提出“绘画只有现代感还不够,一定要有自己的民族性”,这成为我们当时尝试抽象绘画的主要方向。1985年,余友涵老师作为主要的组织者和我们(丁已、秦一峰、艾得无、汪谷青、我)一起在复旦大学举办了“现代绘画——六人展”,很多大学生和上海画画儿圈子里的人都前来观看,有些学生说看不懂,问是什么意思,有的人说从中得到了一些对个人经历的回忆……。这次画展表达了我们当时追求“现代绘画”的愿望,那个时候很单纯,没有画廊,也没有卖画,纯粹是出于喜欢,大家展示自己的作品。

春 丙稀 70x90cm 1985

1985年夏,我考入中央工艺美术学院,学习壁画与装饰绘画,在此期间,依然进行抽象绘画的尝试,所幸的是抽象绘画与我所学的专业在某些方面有相通之处,这使我对绘画本身逐渐有了更多的把握与判断的能力。

90年代初我去了纽约,一呆就是十几年,2006年回国。

抽象绘画是西方现代艺术运动的产物,它是对几个世纪的西方具象绘画的反叛,从塞尚对绘画本身的分析到康定斯基、马列维奇对每一块色彩、每一笔触所赋予的内在精神,在平面之中的精确表达,已成为脍炙人口的西方现代绘画的标志之一,他们“为艺术而艺术”的理想,把形式主义推向了极致,而上世纪八、九十年代的西方后现代思潮已开始对艺术、对绘画有了新的命题。抽象绘画在艺术上的成功早已成为历史,在国外不会有人对抽象艺术感到震撼或困惑,它已经深入到生活中的各个层面,已成为学院教学的一部分,因此图像符号的形式不可能成为抽象艺术探索的最终目的。抽象绘画应该在今天的艺术领域有新的表达立足点和艺术要求。杜尚曾经对所有的平面绘画(包括抽象绘画)比作一种刺激视网膜的游戏,但是,他可能忽视了绘画这种个人行为的内在心理需求。心理与心灵的世界千变万化并有着无穷尽的解读方式,从这一点看,杜尚可能只是从科学层面去解释绘画的实际意义,而把其心灵的神秘推到了“观念”一边。只要人类精神或心灵活动的不断延续,绘画这一行为方式不会改变,抽象绘画将把我们引向其自身的纯粹探索。

在我们生活中,如果不能用语言或文字来表达的、那种不可名状的内心需要,那么抽象绘画可能是一种最好的表达方式,它与音乐一样,前一种是以平面展示在空间中,后一种是以声音存在于时间里。只要手中的画笔一落实到画布上,就会有一个“图像”的出现,它可能是一块石头,可能是一粒灰尘,又具体又抽象,由观看者自己解读,但它是具体地留在了画布上,通过视觉印在了观者的脑海里,这“图像”开始在绘画中产生了所谓“形式”,但形式并不是抽象绘画的最终目的。

我希望找到一种表达方法去消解人们对具象与抽象的界线。艺术家可能更关注“图像”背后包含的某种关联与意味,否则抽象绘画又落到形式主义的泥潭里不能自拔。抽象的表现形式应该是艺术家的一种表达“方便”,是艺术家在他漫长而神秘探索道路上的一个一个点,过程中的一个一个标记,一种内在的物质表象。我更愿意用“散漫的抽象”来形容画家在抽象绘画过程中所具有的个人特点。抽象画在后现代之后的艺术发展中,已不再是半个世纪前抽象画家们那样追求个人符号化的探索过程,抽象绘画的纯粹性应该具有广泛意义上的包容,它是全面而整体的,它不再是或圆、或线、或点、或特定的方法下的特定肌理效果而已。它应该是纯真又包罗万象的绘画语言本身,它既是客观物质的充分表现,又是主观冥想的心灵产物。“一花一世界”的东方式想象模式,将会使发起于西方的“抽象画”这一绘画形式在中国得到新的发展,其结果可能是客观物质世界的形形色色的现象与艺术家心中的理想图像合二为一。因此,是否放弃“图像”符号的执着,追随“心灵”的自由冥想,可能是抽象绘画在今后发展中有待于探讨的一个方面。

【编辑:小红】