青年雕塑家刘若望的作品形态表情各异,但都饱含着一股喷薄欲出的阳刚之气,我想这种环绕作品挥之不去的阳气,既来自艺术家的少年壮志,也反映了这个时代中华民族的崛起,在一个缺乏信仰的时代,这是一种最为珍贵的民族正气,一如梁启超先生所说:“信仰即神圣。在一个人为一个人的元气,在一个社会为一个社会的元气。”

唐人杜甫尝有诗云:“元气淋漓幛犹湿”,用来形容中国绘画中那种得意忘形,大气磅礴的自由精神。我看刘若望的雕塑,就想到穿透黄土高原的高亢的信天游,刘若望来自那里,在他的身上,有着黄土塬上厚重的文化积淀,也有着艰难困苦所养成的质朴单纯,更有着对于未来生活的炽热理想。由此,作为一个70年代出生的青年艺术家,刘若望没有大都市出生的青年一代的优越与无忧,却具有超越文化与地域局限的历史反思,这种反思穿越了历史的叙事,着眼于当代中国人的精神的尊严,而历史记忆则是刘若望现实情怀的反思之地,中国人的精神面孔在他的雕塑中被重新塑造。

虽然是雕塑,刘若望并没有局限于西方雕塑常见的形体塑造,而是在色彩与材质乃至人物组合方面,都吸收了中国传统艺术中的某种因素,使之具有鲜明的中国气派。刘若望作品中的普通农民,具有红色的脸庞,像中国古代小说中的关云长,面如红枣,不仅具有一身正气,而且还有喜庆与吉祥的含意,他们所穿的衣服,则是关中地区常见的青黑色。在《仪仗系列》中,现代战争中的士兵却具有出土陶俑一样的泥土色彩与质感,其中所具有的来自大地、回归大地的轮回意味非常值得回味。而他作品中的人物的密集排列,则与秦汉陶俑的军阵有着艺术上的文脉关系,鲜明地揭示了中国这个东方大国的群体性力量与向心性的统一精神。

在刘若望的作品中,“英雄”不仅作为一种人生的理想,也作为一种历史的追忆,成为他的主要表现题材。无论是《天兵系列》、《人民系列》,还是《仪仗系列》,所有人物的情绪与姿态或平静、或高昂,都具有英雄那种全神贯注,死生度外的坚毅气质。值得注意的是他作品中的英雄不是高高在上的特殊人物,而直接创造平凡历史的平凡人物,这里所说的“平凡历史”,是指那种并非创造惊天动地的伟业,而是在日常生活中创造了那种最广泛意义上的日常生活的历史。即使是在材料的使用与人物的姿态上,刘若望也保持了一种平凡的质朴与单纯,例如,他很少使用现代大工业的不锈钢材料,也不过分炫耀铜质材料的古典高贵感,他作品中的人物,没有复杂的动作与夸张的造型,而是像中国古代石窟中的佛像那样,有着无言端坐的宁静与沉稳,连衣纹也简化到最简单的样式。这使得他所表现的英雄人物具有了一种平易近人的亲和性,拉近了和观众的距离,展现了艺术家的平民意识和英雄来自于人民,人民就是英雄的艺术观和历史观。刘若望让英雄回到人民中间,让历史呈现出更为纯朴的本来面貌,即使是他所创造的《天兵系列》,也还是兵而非将,这是值得注意的一个细节。

刘若望作品中的“仪式”观念,也是值得我们深入体味的。古往今来,我们见到了许多仪式的出现与消失,但有许多仪式,却永久地承继了一个民族的精神与文化价值,它们常和重大社会节日、行动相关联,由某些社会组织所设计,并且以一种稳定的继承延续了某种具有永恒意味的价值传递。在一个民族的文化生活中,仪式普遍被视为提供了将信仰主观化并使其变得“真实”、“个人”的一种手段。通过仪式,人们才有可能将自己与某种先辈的精神文脉联系在一起,从中获得自己的身份与位置,进而确立自己在文化传统意义上的精神存在。

刘若望的作品,与时下流行的工业化城市生活似乎是背离的,他没有表现城市的流行生活,却将目光投向了历史,投向了仍然处于现代社会边缘并且不断边缘化的农民群体,这反映了当代艺术中有一种潜在的民族寻根意识,这是中国经济和平崛起国力强大后必然会伴随的民族复兴潮流。刘若望作品中的陕北农民,在高原上放声高歌,不仅是在述说着中国农民个体的悲喜交集,更是将艺术家本人难以自己的少年情怀,转化为深厚宏大的历史反思。

我从刘若望的作品中,似乎看到他就站在高高的黄河岸边,迎着塬上的大风,他在沉思默想,他使自己的意识从困顿平淡的日常生活里游离出来,在冥冥中转向远古的金戟铁马、号角连天,那些远古的灵魂因此得以潜入他的意识,并且逐渐以鲜明的现代英雄的形象呈现出来。刘若望在一个虚构的结构里构建现代人的群体形象,恢复我们与民族历史的文化联系。在我看来,当代艺术中英雄形象的重新出现,与一个民族在持续发展中的自信心的增强有关,反映了一个东方大国在和平崛起的过程中,对新时代的英雄人物的渴望。

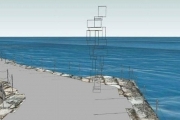

刘若望作品中的“纪念碑性”(monumentality),是另一个值得注意的特点。“纪念碑性”(monumentality)表现为“纪念的状态和内涵”,它不仅有巨大的、持久的、艺术中的超常尺寸的含义,也指在历史中那些显著的、重要的、持续的价值。很显然,艺术家将自己作品中的人物的体量,表现为超出常人想象的尺寸,是有其价值判断和突出重点的。海德格尔在《艺术作品的起源》一文中,称希腊神殿“作为艺术作品开启了一个世界,同时又反置这一世界于土地”,刘若望作品中的人物,均具有独立的台座,他们通常在室外展出与周围的建筑和环境形成一个具有纪念性的场所(例如他的《人民系列》中的人物就屹立在金风秋草的荒原上),用海德格尔的话说,它们“把各种生命及其关联方式聚拢起来,合成一体,在这潜在的关联中,生死、祸福、荣辱等,俱以命运的形态展现在人类面前。而这一关联体系包容的范围,即是这一历史民族的世界。”刘若望提供了一个具有公共性的雕塑与环境的共同体,通过这个共同体,每个人把他们的存在与历史相联系,获得他们在历史及社会中的位置感。刘若望的作品把我们从日常的平凡中召唤出来,使我们回想起那种支配我们作为社会成员的生活的价值观;它召唤我们向往一个更好的、有点更接近于理想的生活。

当然,刘若望还相当年轻,他对于历史的理解不同于历史学家对历史的理解,他的解读是建立在个人生活的经验基础上的,所以,他的作品中并非都是深思熟虑后的有序表达,其中也有许多随机与偶然的因素。他对于历史的看法,也还有困惑与不解,茫然与宿命。但所有这些,都不影响他作品中来自内心的真实与诚恳,总之他的雕塑艺术具有当代雕塑中稀缺的朴实与凝重,一种来自草根的坚毅与自信,他是真正地为自己而创作的。

2008年3月6日

殷双喜 博士、艺术评论家,中国雕塑研究中心主任

【编辑:张瑜】