展览现场

2011年6月25日(99艺术网 颜媛媛)下午3点,尹朝阳新作展《石窟》系列在亦安画廊(北京798艺术区)开幕,此次主要展出尹朝阳最新以石窟佛像及佛教地风景为创作题材的油画、水彩和石版画作品。宗教作为恒久古老的存在不曾被消亡与打败,因为人或迟或早会去找它“打捞我们滚烫焦虑的心”,在这个多元怪诞混乱以致神志不清的时代,会渐渐清晰地成为一种需要,通过它可以跟历史跟环境跟一个更为宽广不受障蔽的时空对话。这位“七零后”的领军人物完成“青春残酷”“神话” “扩散”等系列之后创作开始进入新的段落,面对中国古人称为山水如遗产一般的风景,从个人体验出发以接近修行的方式对传统艺术方法论返璞归真的同时进行破坏与再造。

尹朝阳接受99艺术网记者采访

尹朝阳由于近几年接触古董,寻访古迹“意外”地开始这一主题的创作。1年前开始构思,半年前开始着手绘画。对于作画的状态尹老师倒是很幽默地说到:“唯一的变化就是我老了,就开始关注这些东西了”。在绘画技巧上尹老师有了和以往不太一样的观念:“我希望没有过多的修饰,能够更直接。”“这批作品我没有刻意给它一个符号的定义,我对以前画的题材烦了,回过头了,我想回到小时候画画的一个状态,很直接,很过瘾。”。“并且我认为这批作品如果我愿意随时可以停止对它们的创作”。

这次的采访很简短,尹老师还透出不少低调的回答。“直接”和“没有修饰”这两个词表面上看较感性,在这点上似乎也较难把握,尹老师却把其作为自己本批作品的追求。尹老师这批作品的创作整个处在相对轻松的状态,不被“画面”操纵。从一些展览作品上也能看出更多自然地创作状态的痕迹,不刻意,但亦不失真失美。这算是一件作品中最打动人的地方,出于潜意识里的融合而创作出的作品。一种智拙的美。即便如此,尹老师的绘画态度其实也并不像他所谓地那么轻巧,最后,我们得知,有一幅作品的最后完成时间是今天上午,原因出于尹老师自己觉得不满意,又把本已完成的作品重新进行修改。

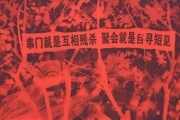

展览现场作品

展览现场作品

展览现场作品

展览现场作品

展览现场作品

展览现场作品

附:朝圣者----尹朝阳访谈

2011年4月 访谈者:黄亚纪问:这次您的佛像系列是从云岗石窟出发,当我自己观看云岗石窟的文献时其实有种体会,就是那些小佛像的动作也像一种众生相,充满著肉体的感觉,这让我连想起您过去的肖像创作,您自己认为这些佛像和过去的肖像是否有一种关连?

尹:我觉得没有那种强拉硬扯的关系,但作为一个人而言,这些都是我所画的,这就是唯一的关系。作为一个个体,在画的过程中势必带上一个个体所有的习惯,就像是色彩、颜色的处理、表面的处理,也就是说,我认为如何去选择就是唯一的关系。其实我在画佛像系列的时候,我真没有想像过要和过去的那些人体、肖像有关,过去的那些人体是我当时的一种状态,有时候会有一点愤怒,是面对环境、包括个人时的一点愤怒,会有一种想要传递的情绪。但是画到佛像的时候,我觉得我的心态与以前有非常大的不一样。

就在你来之前,我正在画一个小的佛头像,我画了一个小时,这一个小时中我不但感觉我的心态还比较愉快,我还感觉到我可能试著在了解另外一个世界。这是与过去最大的不一样,而且这份感觉并不仅仅局限于我现在正在画的云岗石窟。

在这样的过程中,我认为我们对宗教、对宗教艺术的历史了解,都是非常粗浅的。

问:您刚刚提到另外一个世界,这在我观看您佛像版画时感觉特别强烈,就像我观看云岗石窟的文献时,会感觉到佛像和石窟的时空是一种不需要被确定的时空。

尹:这也是我最近一直在想的,我找不到一个特别确切能够最准确传递我现在感受的词,为什么?就是你说你看版画时的那个心态。

当我昨天在画四张石版画的时候,我自己的心态也还是这样,就是你很难说出它的意义在哪?我们其实已经在这里面消解了很多东西,也就是说,一个现代的人去画一个过去的、很有名的历史遗迹,实际上是一个再创造,至少对我来说是一个特别陌生的世界。去年我去云岗石窟,站在石窟里面的那种感受,让我觉得我们对它的历史了解完全是似是而非的,现在我画它,我觉得可能就是出于一种惯性,一种人对于历史、对于文化的敬畏,到现在为止,我都很难确定我为什么会被这些佛像吸引。

当你想到这些人、这些工匠在创作这些东西的时候他怎么想的?他没有知识、没有文化、他可能就是一个手艺很精巧的人,被皇家徵召在这里干点活,这一辈子也就交代在这儿了,我想他们才没有什么流传后世的企图.尤其是我去了石窟看到那些佛像的时候,觉得它基本上就是一个国家的形象工程,统治国家的人为了传递自己的一种信仰,一种猛烈的气质不自然地被带了出来,我觉得这不是主动的,恰恰是最吸引我的。这就像说北魏其实是融入到汉族文化里的一支,它带来的是更阳刚、更粗犷、更生猛的生命力,最后它就像一条河一样汇到这个大的脉络里头,所以有时候我会不由自主的被这些气质吸引。

所以,其实我认为这些都是特别单纯的,并不像你去思考的肉体、肖像,我觉得那些工匠在创造这些东西时他可能根本没想什么,就是特单纯的劳做.但是我们现在却赋予它各种意义。所以其实我在画这些佛像的时候,我有一个警惕,基本上我不想赋予它任何意义,而仅凭自己的一种兴趣来创作。

问:但其中您会被启发很多感受。

尹:对,我也觉得很奇怪,比如说我在这么多云岗石窟的照片里面,为什么就挑中了这个佛像?为什么你会把它挑到?它一定是有一个东西打动了你。

问:但是又像您说,找不到一个明确、准确的词来描述。

尹:对。

问:这种不明确的感觉是否影响你作画的状态与技巧呢?

尹:就技巧而言,我走到今年这阶段时产生一个变化,就是炫耀的成份在降低,因为以前我画画的时候会惟恐不能证明自己的能力,那个时候也喜欢画那种爽利、挥洒的东西,但是今年我的感觉却有点像书法里运笔的速度在变慢,而且中锋的用笔多了,之后我发现对我来说就是一种纯粹的绘画的乐趣,在你选择了一个喜欢的形象之后、你要再去表达它时,这中间会有一种传递的乐趣,它会带上你,也就是日常生活当中的那种喜怒哀乐。

问:我也觉得您技巧中装饰的成分降低,叙述的成分增加了。

尹:对,但是这种叙述的东西不是要去表达一个故事,而是另外一种叙述,一种纯粹属于绘画的叙述。

问:对。

尹:那天那个版画出来的时候,我感觉到其实它消除了很多界线,它的空间、它的特定的时段都被消解了,就是变成现在。我想可能经过我自己提取的,是一个我认为特别有价值的东西。

问:所以整个过程是一个不赋予意义的再创作,从特定到一种宽广、永恒。

尹:相对来说是。

问:就方法论来说,佛像系列有油彩、版画、石版、雕塑四种方法,您对这四种不同的过程有怎样的体认?

尹:油画的方法有一点像人到中年的一种变化.不再像青少年时候那样追求速度,我自己感觉行笔慢了,一下就是一下,也就是说有效的程度在增加。用石板是因为,怎么说呢,确确实实石板是我比较喜欢的一个东西,石板上画的过程非常像国画,石头画上去后几乎不能更改,所以需要注意力特别专注,并且在很短的时间内下笔就要造形,水、石板的墨、笔要能完全结合,下笔之前要成竹在胸。至于雕塑,前两年我就有在尝试,但是今年我感觉它有变化了,它开始沿著这个思路有了新的延展。但是实际上油彩、石版、雕塑这三种类型的宗旨都是同一个,就是一个破坏和再造的过程。

问:您的雕塑作品,从以前的变形到现在的拆解,的确都有很强烈的破坏和再造。但是绘画上的破坏与再造却比较隐晦。

尹:这个破坏与再造是相对于以前的历史,以前有一个非常完美的基础,它代表著一个非常强大的传统,但是到我们再来做的时候,就是仅仅作为一个已经既定的遗产在那,一个现代人面对它的时候,就必须做取舍。

油画中的破坏与再造,实际上不像雕塑那么明显,比方刚才我在画的时候,我自己的感觉,真的,我几乎是把它当成一个人,这个佛我就是把它当成一个人,我只做选择、但不评论,有点像是我把这个东西做出来,在这其上有我作为我个人的趣味和倾向.就像我画这个佛像,它是一个通过印刷品出来的形象,这个印刷品也许对别人来说没有任何说服力,但是我选择了.也就是说,当我选择它的时候它一定有代表某种东西出现了.然后,我就要捕捉它投射在我心里感觉的那一瞬间。

这东西有时候有点玄,其实又一点也不玄,没有什么太多的奥妙,就是你在处理的时候,你整个要呈现的是你人生到了这个段落时对于所有东西的理解,画完后你又在这里面找到一个不大一样的东西.最后对于我自己的辞典来说,它在其中增加了一个词汇。

而雕塑在破坏以后还是要有一个再造,要让它成立,不仅仅是破坏,破坏和重建其实是在一个过程就完成。接下来我要制作的雕塑,会在这样的基础上有一些变化。

问:在色彩处理上您有无特别想法?

尹:对于色彩我没有特别的安排和想法,我从来不想在画上对自己做任何限制,首先在方法论上如果你对这个东西做了一种限制之后,实际上就是一下子把这个东西做小了。人本身的束缚就很多,所以艺术上就应该不把自己画地为牢.另外就像是因材施教一样,它是一个什么样的内容,我就会赋予它一个什么样的色彩,而这一个内容不单单只基于它现实中的状态,比如说石窟,我不会以我们认为它就是一个什么样的东西去决定,我会把所有的资料全部打散,敦煌的、我自己拍的、敦煌本来就有彩、云岗也有彩,然后我们素材的来源又包括图像,就是通过现在的摄影、印刷传播的,当这些东西搁在一起时,它就没有一个单一的形象,或是单一的色彩。

对我来说其实还有更多的随性而至的一瞬间。比如你来之前我正在画的那张佛头像,是蓝色背景的,那个蓝色背景其实一开始很好看,但是十分钟后,我给它画上了黑色,为什么?其实一旦你开始工作,艺术家在这个时间,是要服从这个画面的,而不是让画面服从于你,所以我有时候会感觉自己仅仅是一个操作者,这个画面本身有它一定要到达、有它自己需要去的地方,也所以在色彩的方法论上,有时候是比较随机的、自然而然发生的。

这些随机完全是个人内心的投射,我现在慢慢地觉得对我来说,学术是不成立的,分析只能作为解释的一种,但是这种解释容易变得越来越虚无。对我来说所有这些东西都是本能,在那一时间你因为本能而做成这样.而且现代人面对的是一个无比庞大的遗产,人类的文化遗产,东方的、西方的,简直是种无从下嘴的感觉.但是,你必须要在这中间找出自己迈开第一步的动力,这种动力只有本能才能驱使。有信仰的人说这是神的旨意,就是你必须去一个地方,往那儿去。

今天其实你提醒我了一点,就是看到那个版画以及其他作品的时候,实际上就是一种不需要价值判断的判断,中国人现在最可悲的地方,就是什么都说是一个关于道德、关于其他东西的判断,我们生活在这,有些东西却被那些东西给彻底遮蔽掉了。不过也好,真的,有一天后来的人回过头来看这个段落的时候,也会觉得挺有意思的,就像现在我们来看宗教的这些东西。我反正是一种喜欢,是一种说不清、道不明、但又不归属于宗教感这种东西.就是一个人跟历史、跟环境的对话。

问:您提到了跟历史、跟环境的绘画,就让我想起现在您同时进行的风景系列,我记得这系列最早的一张是2007年的「空山夕照」,可说在当时流行的绘画中提出一个完全不同的东西。

尹:2007年我就感觉到有一个段落,那时就开始在构思这个东西.实际上每一个中国人、所有过去伟大的中国艺术家都回避不掉的山林情结。中国人不叫它风景,中国人叫它山水,我觉得中国从现在开始、到我们这代人会有新的东西出来,是因为某一种意识的觉醒。

中国人之所以叫它山水,就是因为把它的外缘无限扩大了,现在我们来回忆一下,就是中国的山水画里经常是没有边界的,它的空间向来是无限远的,我觉得这代表一种态度,这种态度我在我快四十岁的时候,也就是2007年开始画那张画的时候一直到现在,我就一直在想这件事。实际上所有事情是混杂在一起的,中国的传统、西方的传统、现在……所有的现实交织在一起就是我们的现状,一个人别分什么古代、现代、当代、将来,所有东西到我们跟前就是一个平面,当你站在这个平面的时候就要做出判断,我认为我们就处在这一个状态中。

今年我想给山水一个自己的解释,上半部我想我会做的比较传统,但是到了下半部,我会把它整个放开、想画的像历史画一样。作为一个艺术家,你一定要给这个东西一个自己的交代,这就是差距。近五年以来我经常离开北京到外地去看一些遗迹,当你站在真山真水上,风从头顶呼啸而过的时候,那感觉不一样,会穿越时空,我觉得这些体验更直接。

所以我在2007年的时候开始有这个想法,这就像是一个作业,但是这个作业你要慢慢的做,那作业态度又是什么?我认为就是刚才对佛像、对宗教艺术的看法,我认为态度是这个段落的关键。

问:我同样觉得态度在这个段落很重要,艺术家如何不是对社会情状做解释,而是抱持一种对个人和对时代的态度。

尹:我想这需要一种体验,很多艺术家忽视作为「人」的体验,所以我为什么说我特别强调作为一个个人、作为一个生物个体的时候,你面对你生活经验里的所有的一切,这个体验很重要。有一张李成的画叫「晴峦萧寺」,当你站在山上的时候就想起了这个名字,过去的人站在这个跟前时的感受,就我一个现代人也能够想像,但是我带著一个更复杂的心态,复杂的原因是我们拥有过去的一千年历史是他所不知道的,这种东西势必会带到画面来,这就是体验,这也是为什么我不限制自己在某一个系列,也不拘泥色调或画法。

当代艺术里面有很多东西就是加进了诡计的、算计的成分,有些人全部画成黑白的、全部画成黑色的,有时候画成某种颜色作为一种标志,简单的算计是我特别迴避的,这有点像是一棵树它长出来一定是枝干自然交错,但是你把它砍掉、削掉,他看上去是整齐划一了,但是原来的那种特别自然的东西就不见了。

我想人的选择到了这个段落的时候,就开始分岔了,我希望我画上的每一笔都能够贴近于自己的内心,这都是最朴素、最简单的观点,没有任何高深的问题,但是这种最笨的方法往往也是最有效的方法,最朴素的道理往往也是最真的道理,也是最困难的方法,就是你要找到自己的角度,这种体验是不是让你相信自己有存在的价值,这个是另外一个命题。所以有时候回过头看那些伟大的画家,比如说为什么我会喜欢塞尚,就在这个段落的时候你会发现他接近于一种修行,这和古代中国艺术里的有些东西很接近。

然后当代艺术里面又有一个东西是对现实要做出一种反应,就是要提出问题,我认为现在这个世界可以提出问题的东西太多了,我刚刚所说的就是问题,就是对传统的一种态度,不是单纯的复古、拜倒在古人脚下,我对他们所有的研究、接近、认识,都是为了覆盖他们。当你站在他的跟前,就比如站在云岗石窟前,你真的会感觉到他很伟大,但是你作为一个当代的人,你是必要有一种心态、一种感觉,你不能完完全全地受他所慑服,这是我认为挺重要的关键。

黄:所以这种和它抵抗、较量的心态,对您而言很重要的。

尹:对,因为越是面对传统,越是要有自己的态度去面对。

黄:有趣的是,我们经常会以为抛开传统、提出全新观点就是去抵抗,但是实际上那是完全没有在抵抗的。

尹:抵抗需要时间,时间就需要体验,很多人抢了一个口号就以为抵抗了,其实了解都没有,又如何抵抗?有时候抵抗是需要一个大环境,我们生在这个时代、能够做这样一个事情,还是挺幸运的,如果在这个大环境里一切归顺潮流,还以口号为掩护的话,那是对生活太不诚恳。

现在做到这个段落的时候,你必须对所有的命题给出答案,这些命题一点也不新鲜,一百年以前鲁迅、胡适这些人全部都回答了,那个时期的所有艺术家也都回答了,徐悲鸿、傅抱石、张大千、林风眠,然后一直到赵无极、吴冠中他们这一代,但是从他们以后,也就是50年以后直到79年这个段落因为意识型态的压制,我觉得几乎是停滞的。在近三十年以后的现在才又开始,就跟树芽一样破土了,现在就是开始有成形的段落,谁都没有办法逃避历史、逃避你在这个段落当中的命运。

在这个段落中我觉得有一点非常重要,也就是这么多年我唯一做到的一点,是最笨的办法、也是最难的办法,就是用绘画上的每一笔找出自己的形态,真的很不容易。很多人认为这个命题都过时了,当代艺术都已经那样了,你还在这儿钻研这个东西,但是实际上不是那样,我认为绘画在这上面是不会死的,因为绘画真正可贵之处就是你的体验。这就像宗教一样,宗教大家都在谈,但是你到了石窟前面,你自己的感受是什么,一个艺术家要用一个特别简单的东西把自己的感触在这个大时代里面表现出来,然后让所有的人看到。

相较之下,现在很多装置艺术真的太小儿科了,做了这么大一个东西,浪费了那么多的人力物力,完全就是大块头小智慧。或许某些当代艺术他们不想要有个人的体验,就想去运用一种集体的东西,但是当代艺术明明强调的是个人,不是吗?我们太常看到其实不是个人的东西,却只想把历史颠覆,找一个特别牛皮的命题,例如对权力的消解、对流行文化的消解,很多东西都是针对这些东西,实际上也是一种国际流行的话语,但是这个话语权,说实话,我认为和我自己没有关系。

我们真正面对的权力,是现在就在我们身边一种无形的、更加让你有切肤之痛的感觉,这种感觉在国际间是没有的,也就是说你生活在一个相对自由的国家的时候你是体验不到的,你不能碰它,它是有一种边界的,有些人试图越过去的时候你就会很难受。我们现在就是这样的状态,但是我觉得这是关于政治的命题,不过我觉得我现在在做的东西还是有很大的帮助,有很多东西就是水滴石穿,时间长了就会对其他人有启蒙,这种启蒙就是我想做的,我不想做的就是宁为玉碎不为瓦全的那种段落,这是眼前能力所能及的一些事情。

黄:我觉得当代艺术缺少一种韧性、忍耐,大家都想直奔主题,但是艺术应该没有什么目的,艺术目的性太强就不是艺术了。

尹:所以今年我希望能回到出发点,当你面对整个世界的时候,你能不能找到让自己能够存在下去的一个理由,这是一个实际上对每一代人都特别伟大的命题,在过去说来就是生和死,现在就是说当你面对一个特别简单、单纯的东西的时候,你是不是能够说服自己让自己做下去,也就是我在做这个东西的时候,我不想赋予它太大的意义,这个太大的意义实际上我已经在很早的时候就把这个问题解决了,我现在做的所有事情就是在为这个段落的、这个人生实现些什么,仅此而已,恰恰这个命题是现阶段的中国特别需要的,它不是一定要沸腾的、一定要偏激的、一定要颓废的,不是那样的,而是建设性的东西多一点,现在其实却没有那么多东西可以拆了,该拆的都拆过了,而且金融危机后的这两年,我觉得大部分人都陷入一种状态就是拔剑四顾心茫然,开始不知道干嘛了,没有新的命题,很多东西做到只剩一种疲软的状态。

作为一个艺术家来说,越是到了这个段落,我越是觉得这是一个普遍的命题,对普通人也一样,有些体验是没有价值的,体验一定要有筛选,体验也不是为了达到目的的过程,体验必须真诚,不是在某一种旗帜下出来的东西,还是要和自己的本土经验,和作为一个个人的体验结合起来,而这个东西恰恰是能够打动人的,很多就是你生活里的东西,不能回避的,当你面对它的时候你就必须要给出解释,而且这个解释是一定要越过过去所有的历史,走到今天才属于你的,不是说画两下、重复两下就是你的。最后你会发现,你穷毕生之力,才能完成一点点,但是,这就够了。

【编辑:颜媛媛】