张大力访谈6:终极追问中的精神镇痛

被操控的行尸走肉

杜曦云(以下简称杜):你这些年的作品,始终在寻找与身处中国现场中的真人更加贴近的语言方式,比如用真人来翻模和用硅胶复制。《我们》则直接使用尸体标本。

张大力(以下简称张):我一直在寻找与我的所思所感最为贴近的材料,这些材料,大多是我们在日常生活中经常观看或接触的普通材料,我把它们转化成艺术语言。在针对社会现实问题的同时,我也在遭遇和力图解决形式的问题,只不过,它潜入到问题的表皮之下了。

杜:《我们》是从什么时候开始做的?

张:早就有这个构思,到2008年3月份,时间、精力、技术和资金方面成熟了,到5月份正式做,到2009年5月份完成。这种材料和这种技术的结合,是近十年发展的结果,只是在科学领域内做,其它领域的人做比较困难。我当时也找了很多办法,才进入他们这个系统里。

杜:这种技术称为“人体塑化技术”。

张:对,实际上肉体已经被塑化了,但还有肉体的质感,比如说颜色、柔软度。只不过脂肪被抽离了,因为它是最容易腐烂的部分。

杜:这个技术的发明者哈根斯(Gunther von hagens),是纳粹集中营中幸存下来的犹太人。他自己也用这个技术做了很多摆出各种姿势的人体,在全球巡回展出时争议一直非常大。他的尸体来源,也大多来自中国。当然,这个本来不在我们讨论的范围内。我们谈它的前提是以艺术的角度切入,旨在严肃、冷静的思考一件作品的呈现方式。

张:这个尸体来源是隐秘的。

杜:为什么他设在中国,以及在中国有充足的尸源,是因为他得到了中国体制的允许。而他在欧洲或美国,是很难设立这样的工厂的。

张:中国是一个很独特的国家,尤其是当下的中国。我认为这个厂在以前的中国是不可能建立起来的,可能以后也不太可行。实际上我们应该也有法律规定对待尸体的方式,但自从改革开放以来,我觉得中国已变成了一个精神混乱的国家,整个的情况有点像大疯人院。哈根斯的尸体工厂,在全世界其它国家都找不到一个落脚点,但他在中国实际上是政府很欢迎的,因为政府把它当成一个招商引资的政绩来做。

杜:单向的追求资本增值。

张:对。在精神和物质方面,中国很多领域都是荒唐的,我认为是精神错乱。各种条例、条文常常形同虚设,在肉体方面也是极其的侮辱和不尊重。哈根斯是个很精明的人,他的工厂不停地生产被塑化的尸体,利润很高。他的技术和中国的社会环境很好的吻合了,在经济开发区有很大的厂区,主要为医学研究提供标本。

杜:作为他们的客户,你对“货物”的需求量,对这个厂来说是非常小的?

张:没错,实际上他们是不屑一顾的。他们的主要客户们是基于医学研究等目的,而我是第一个以艺术家的身份来需求他们的货物的。我需要三男二女,年龄不能太老,有的要把腹腔打开,有的要把胸腔打开,要保留什么器官,然后摆出什么姿势……这是我特别强调的。

杜:《我们》某种意义上已经不是作品,因为这些所谓的标本,曾经就是一个个活生生的人本身,它是真实的生命消亡后留下的躯壳。同时,这些死者的身份我们无法得知,这与你想要传达的观念也更为契合。

张:这些人,活着的时候在精神方面被各种力量操控,死后则又被当成商品来买卖。人特别想保留自己的身体,因为觉得好像死了以后精神还能留在那个躯壳里。但当今天一具具的塑化尸体被生产出来时,特别是身处那个工厂之中,我真的不相信人有精神。我看到那些肉被挪动和分解、加工时,我觉得人从活着到死后都是一个商品,可能活的时候的价格便宜一点,死了以后反而更贵,因为他又被加工制造了一次。

杜:在这个工厂里,这些尸体连名字都没有,我们根本不知道他们的来源、死因。他们不止被鄙视,是被无视。这让我想起了余华在小说《现实一种》里最后的那段描写。

张:没错。就是一个物件,可以随时被人操控。看到他们时我有时是看到了我自己,我总想我自己的生存状态和死后情形。这些“物件”就是我们的镜子。而且,更为怪异的是,我是在一个合法的状态中做这个“物件”的。我付钱、填收据,可以让厂家按照一定的时间和要求去生产。

杜:这一切的程序既是合法的,但我们又感觉它非法。它没有多少文化、伦理的合理性可言,但在当下法规中又是合法的。

张:在更高的层次来说,我们认为它是非法的。目前的状态下,说什么东西是合法的,什么是非法的,我们已经不知道了,因为我们没有一个清晰的价值标准。如果我们知道了这些尸体的真相,可能会更痛苦——如果是家属或什么人同意卖这些尸体呢?

杜:那样可能会触及到没有底线的恶。

张:不能触及,触及的话我会崩溃。所以,我把他们做成艺术,也是想让大家思考一下我们的生存状况。我们还是人吗?我们生存的环境里,有什么东西可以信任?

杜:从1999年的《肉皮冻民工》开始,到后来的《一百个中国人》、《种族》、《风·马·旗》,再到现在的《我们》,你所持续关注和思考的是什么呢?

【相关阅读】

张:实际上这十年来我一直在思考一个问题:在这个国家,我们的精神状况到底如何?我们有没有精神?我们也可以从更广的角度来看这些作品,比如说:我们是谁?我们从哪里来?我们要到哪里去?我们在做什么?这个问题在中国更严重,可能中国人连想都不想这个问题,因为基本上我们的精神被抽空了,成为了行尸走肉。我认为很多人没有真正动用大脑思考过,如果真正地思考,会发现我们自己的精神状态以及我们的生存环境都非常可怕,很多问题我们都不敢去追问。要是把我们的过去与今天相比,再想到明天,我觉得我们的生存都没有意义。

我常常觉得生不如死,因为你活着的意义完全没有显现出来。第一,你的肉体是被控制的,因为你完全不能按照自由状态去发展。比如说这个国家的基本设施是不为我们的肉体考虑的,很不人性化。当然,人的肉体的忍耐力很大,给他一个小草棚子,也能坚强地活下来。我尤其不能忍受的是精神上的压制,如果一个人的精神状况是空无的,我认为是非常可悲的。中国是有十几亿人口的大国,这十几亿人都仅作为肉体而生存,被人储放、贮存在那儿,实际上只是国家机器里的一些卑微工具。当被需要时,就把你拉出来,不需要时,先把你放在冷库里,或者像猪似的圈养一下,不允许你思考。所以,我说生不如死,是因为很多问题你不能去想,想多了以后觉得太可怕了,生不如死。

杜:你为什么选择用尸体这种极端的方式来做作品?

张:我一直在想:在中国,精神和肉体到底是什么关系?人是有精神的吗?如果人有精神的话,人被做成一个标本后,他的精神跑到哪儿去了?或者,在他活着的时候,他的精神能不能控制他的肉体?可能在某一时刻这个人也会显现出一点精神的灵光,但最终还是被妥协掉,因为他的肉体和精神不属于他,只属于一个机器。

杜:为什么让这些尸体标本摆出那些动作呢?

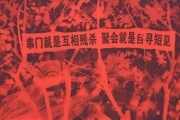

张:我这几年也在研究文化机器对人的损害。所有的动作是思想的呈现。这些标本所摆出的动作,是这六十年来在各种场合司空见惯的。比如广播体操、大型游行、聚会、开会、表演、检阅……它也大量的存在于艺术品中,比如大型公共雕塑、舞蹈、电影、戏剧中。实际上这几个动作已经典型化了。

每个人的每个动作都是有原因的,只要你去分析。为什么典型化这些动作?它们是由某种精神所控制而形成的动作。我们中国人都非常习惯于这些动作,这些动作可能我们每一个人都做过或经常做。我们的血液里已经充斥了这种东西,只是自己有时不太清楚。当我把这五个动作选出来并摆放成一组时,我也吃了一惊。因为这些动作真正由肉体来摆出,变成永恒的动作时,我发现我们被固定和僵化了。我不只是说在我的作品中是这样,实际上我们所有的人都是这样的。你看我们的日常动作和特殊情况下的应激动作,会发现中国人就是和别国的人不一样。

杜:你所谈到的是精神自由与体制操控之间的关系,精神被塑型为体制所要求的模式,这体现在肉体的动作方面。

张:这个世界,我相信每个人都有他的特殊性。这些动作并不来源于我们个人的思想,它来源于外在的指示。当人变成工具以后,大脑只反射高级机器的指令,内心被抽空了,可以说没有精神。

终极追问与主体性的建立

杜:1990年代以来,强制性操控在逐渐渐弱,而且更加隐蔽。当经济增长成为民众心中的主要动力时,以往的意识形态话语不再有吸引力、号召力。似乎赚取更多的金钱,就可以获得相应的更大程度上的自由。在经济增长的过程中,有没有获得更大的精神自由度?

张:历史地看,统治手段是更高明了。第一是用很科学的方法去控制;第二,让被控制者不会太痛苦,比如说转移你的目标,让你起码能得到一部分身体需要。因为在过去,连身体需要都不可能。但并不意味着进步。中国人的精神生活并没有丰富多少,反而进入了一种更糟糕的状态。当你好像是被释放时、能赚钱时,更应该警惕。在高压时,你还能有所察觉;当统治方法更高明时,人最怕的是浑然不觉乃至沾沾自喜。

杜:意识形态的共同规律是:它在实际生效时越是隐蔽,也就越成功。

张:今天看我们各行各业的发展,比如从文学到诗歌、小说、艺术,都走向了一种腐化的状态,完全成了追名逐利的名利场,除了这些,大家都不再相信任何事情。这实际上是迎合了别人对你的控制。我不是说不能追逐名利,但我认为精神和肉体要同时进步,当你的精神空缺和被抽空、被控制时,被圈养起来的状态所导致的是令人担忧的未来。统治手段转化以后,被统治者自动按圈养的方向走,不拒绝了。

杜:在当下,人相对而言还是有一定的精神自主选择空间的。但这时每个人都不愿意选择。不再认同曾经占据主流的话语。但认同什么方向,又难以回答。这时,追名逐利成为最实际、最当下,最可以把握的方向,其它都处于迷茫或缺失状态。

张:这是因为过去被控制得太多了,以至有了一定的自由空间时,不会思考了,不知该何去何从。这是很严重的问题——没有精神了。我们过去有过精神吗?实际上过去也没有,我们一直没有。季羡林写的回忆中,用很多故事写的是一件事情,就是被控制了,无奈,只能麻木自己的思想,因为没有希望。我们今天也不能想明天会如何,如果去想,真的非疯即死,所以就不想了,麻木自己。

杜:人们是不再相信以往的话语了,但在今天相信什么呢?好像什么都不相信。把这个问题悬置起来,不去考虑它了。

张:这是一种危机。我们谁都不相信,包括身边的任何人。

杜:这正是摆在当下的急迫问题:该相信什么?

张:我认为每一个有大脑的人,现在都应该这么问。在这个生存空间里,毕竟要找到一种我们可以相信的、值得让我们的肉体完好保存的精神,如果没有这个,我认为什么东西都没有意义。我们活着是为什么呢?房子、汽车、美食等当然是应该得到的,可得到它又是为了什么?

杜:它们可以带来生活的便利、舒适。但幸福是一种心理体验的满足程度,是“人的舒适、便利的程度,精神上所得到的享受和乐趣。”,而体验是习得的,并且不断变化、生成着,因文化价值观的不同而不同,没有普遍性和超验性。

张:我认为物质生活的便利和舒适是为了提升我们自己,是为了让我们的精神能更好地达到一定高度。

杜:如果这些便利带来的是精神的萎靡与消沉呢?

张:这还是被所得到的东西控制了。仅仅是得到它了,但得到它以后,并没有提升自己,反而被它控制了。这样的意义不是很大。所以要反复追问问“我们为什么活着?”当然,别人会不太认同我的这番话,说我扯淡。这些物质当然好,我也很想拥有它。它可以提供给我一个好的条件,让我更加自由地去思考,否则,我们的短暂、偶然的生存是没有意义的。

杜:这几年,大家不约而同的在追问价值观。如果不知道自己想建构什么,当代艺术的很多所谓的解构是一种无目的的漫游。

张:我觉得把这个问题具体到中国的语境中,更好回答。实际上就是追问我们生存的意义:我们在这个环境里,生存的动机是什么?为什么要活着?这个问题对每个中国人来说都是非常重要的。如果继续悬置这个问题,现状还回继续延续下去。具体到艺术界,可以追问:从事艺术的动机和终极目标是什么?把这个问题问清楚了,艺术的方向和方法就有了根基上的清晰。其实就是这么简单的一个事情,但很多人就是解决不了。

杜:首先是解决不了,再一个是悬置。要么不愿意想,要么主动逃避去想。具体到你自己,你从事艺术的动力及终极目的是什么?

张:我从事艺术是完善我自己。我最早选择的是文学而非艺术,但那时有很多方面的局限。不过,我认为殊途同归。我现在抓到了我人生的救命稻草,它支撑着我活下去:通过艺术来表达我肉体和精神上所受到的创伤,我对这个社会的种种不满,都通过我的艺术来尽可能完整的表达出来,这就是我能活下去的意义之途。而且我每次做作品都在追问:它的目的是什么,传达出了什么?我的艺术是经过反复思考来表达的,而不是通过灵感,那是另外一种艺术,或者说那种艺术在我这儿不存在。

杜:你的作品来源于内心的痛楚,这种痛楚从何而来?

张:是因为我作为中国人,自身就带有这种痛楚。没有人去强制我想这些问题。反复的想这些痛楚,是很痛苦的,因为你面对生存中的各种问题。但我不能不想。我通过做作品来解除我的痛苦,作品就是我疗伤的药。很长时间以来,一些艺术家、评论家一直反对我,他们认为从人类的整体状况来说,艺术是解决美学问题。但我认为在中国目前的状况下,解决美学或形式问题不是艺术的首要问题。因为中国的情况不可能是纯粹地解决形式问题,而是生存下来。所以我做作品时无所不用其极,基本不考虑在形式发展逻辑上能解决什么问题,我解决的是精神上的镇痛。如果在进行精神镇痛的过程中不期而至地解决了形式问题,我觉得那很好;如果不能解决形式问题,那就不要去关注它,不管。

杜:对你来说,与痛楚相对的美好的理想状态是什么?

张:大同。我们来到这个世界纯属偶然,但无论来自何方,无论身份高低,都应该在精神上是幸福的,都应该得到与他的努力相称的东西,这是我认同的理想。但是现世是非常残酷的,有很多人还没来得及想这些,已经被控制、阉割掉了,没有了自主想象的能力。上帝造人时,肯定不是这个目的。

当然,这只是一个美好的想象,但起码我们有一个为之努力的目标。这并不是多么狂妄的思考,其实是很实际的。因为你要努力把你的思考兑现为每天的生活方式,它就是非常实际的。如果认为这个目标太伟大而难以实行,我觉得这样说是不负责任的。因为你每天生活是在干嘛?你积累的每一步,就是为了更大的目标,要不然你如何获得向前走的动力呢?我们分分秒秒做的每一件事情是为了什么?就是为了逐步实现目标。这个目标可能能达到,也可能达不到。

杜:纲举目张。只有不断进行终极追问,在这个基础上再来看具体问题,才有可能看清楚。

张:没错,主干没有找到时,支干可能会迷惑你。这种追问,每隔一段时间就需重新进行,直到生命消亡,这样才能不断纠正偏差。因为随着时间的展开,各种问题不断的出现。一个人能不能提升自己,在于他对自己有没有更高的要求和更深的追问。要寻找到终极目标很难,因为当下的很多话语都让人觉得不可信。但人一旦自己茫无目的,就很容易丧失判断标准,随波逐流,从而很容易被他人操控。

【编辑:陈耀杰】