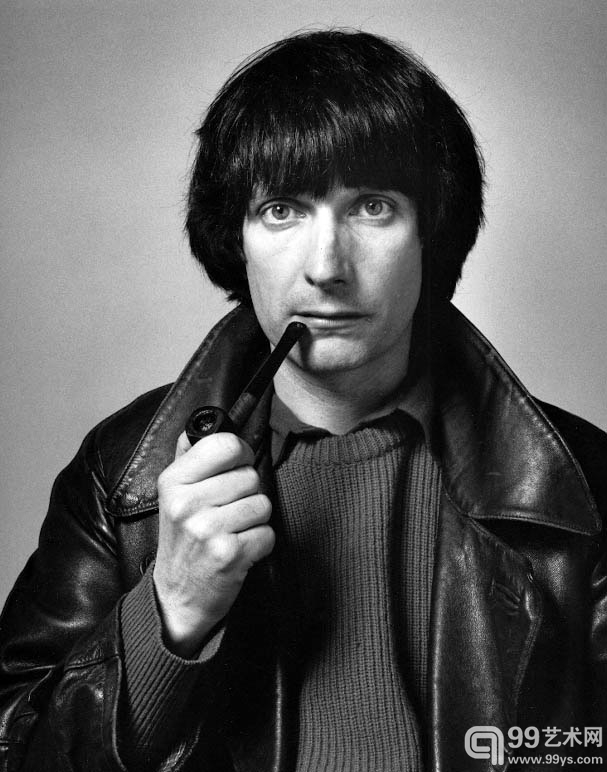

贝尔纳-弗孔

我今天要给大家介绍的作品已经结束了十七年,这个艺术持续了也有二十年,几乎就是一个生命,那位完成这项艺术的艺术家不再完全是我,我是“他”最贴近的见证者。我说艺术家完全是为了方便期间,但是我必须明确这个艺术家就是“艺术家”从来没有如其所是的生存过,从来没有一个艺术家的职业,我相信内在的真实和这个真实得以呈现的必要性,和作为社会角色、作为社会地位、社会权利的那样一种艺术家毫无关系。我一直痛恨道德优越感的这些专家,痛恨那些法官以及所有的教条,所有那些认为拥有的一种真理,我都痛恨,但是我相信一个真实,一个真理,也许是唯一的一个就是我的,我接受他对我的束缚,我相信我命运的独特性。我把我母亲的愿望视若珍贵,那就是所有人都是不同的,我们大家都是不同的。我的执导摄影作品持续的时间长短就跟我刚才说的这种信念持续的长短一样长短,我自然而然地终止了这项工作,就像人们因为失去不再拥有某种信念,转而过渡到另外一个世界。

我出生在远离此地、远离大家的那个地方,也就是法兰西。我有幸经历的那个时代是无忧无虑的,我相信在我孩提时代,整个世界是笔直的往前,那些黑暗在后面或者躲在两边。前面都是光明,我迷恋五十年代,我身心经历的那种光芒。我出生在法国特别漂亮的一个地方,就是普罗旺斯,我就在那块土地上长大,这是一块特别的土地,是我家族的一块土地,我疯狂地加入到了美的这样一种创造性的工程,和我母亲那种爱的工程。当然所有我描述这一切很快就消失了,我隐约感到事物的错综复杂、矛盾,天真时代的结束,以及幸福的消散。我为此痛哭过,在我的用农村里的橡木做的孩子的小床里。15岁的时候,我感觉到可以用绘画拯救自己,尽管我是带着很多的笨重,但是我还是带着巨大的希望感投身到这项深渊般的工作。

18岁的时候是哲学和形而上学把我吸引过去,26岁的时候我才真正地发现我的艺术表达方式,也就是执导艺术。摄影躲藏在照相机后面的异乎寻常的力量因此呈现出来,它几乎是一种普鲁斯特式的时光,重新找回了时光。过去童年,通过这种艺术手法重新修复,而艺术本身比生活本书更真实,一切就从1976年的那个夏天开始,人体模型也就是我们通常所说的假人,童年生活在普罗旺斯那个地方叫吕贝隆,还有照相本身的力量,这些东西变成了一种奇异的配方、化学配方。

1976年我一开始是把从各大商场收来橱窗里常见的儿童人体模型做这个生意,但是遍及法国各地,但是突然我重新打量这些人体模型。不再把他们看作是漂亮的、古老的物件,我突然察觉这些人体模型在呼唤我重新赋予他们生命,使他们重生一次。所以这些人体模型对我的照片来说,就是我的一个赌注。同所有形象抓住的行动的性质不同,因为这种行动出现同时又杀死他们,在指导摄影里面有一种深刻的现实性,他证明存在本身,至少一次,就那么一次,这些事物存在,因为缺乏生命,所以如果说生命不在的话,是有了那么一点永恒。所以在差不多十九年的历史历程中,我完成了七个系列的摄影。

弗孔早期绘画作品

我首先要介绍的是我指导摄影这个艺术表现方式之前,我做的一些摄影,还有一些绘画,还有一些剪接的记录。这是为了告诉大家整个灵感的持续,不是一切都已经在那儿。这是我小时候拍的一些照片,那个时候我没有真正的摄影觉得多么的了不起,多么的敬畏它,甚至不把它看成是一种艺术,但是我已经感觉到通过这些照片我记录下那些让我心里发颤的一些事物。对不起,在座的大画家们,我在这儿有点儿卖弄了。我画得有点儿笨重,但是我那个时候对绘画的热爱是巨大的。那个时候我还完成了这样一些作品,那就是绘画。

我会讲得快一点,过渡到指导摄影,我是通过这些人体模型才真正发现躲藏在照相机背后摄影的力量,我是带着一种找到了我自己的艺术表达方式这样一种狂喜来开始指导摄影。以前有过几个烈士的照片,最后我也把它移接到摄影作品里。

弗孔人体模型系列作品

过渡到从外部景物到内心感受,从白天到夜晚就是一种过渡,我也使用大自然提供本身自然的景物,像雪地、树林、河流。如果说我指导摄影已经察觉到有一件事情非常重要就是利用大自然本身作为背景,即便有一些指导摄影我是用了很多道具,但是它的景深、真正的背景还是自然,而且自然给指导摄影这些照片真正的血肉。如果说指导摄影作品成功了,我觉得就是自然赢得了血肉,赢得了生命。一开始我做指导摄影的时候,我认为人体模型和照相之间,还有我是一种关系,没有这些人体模型觉得很难存在。但是我随着工作的进展,我就意识到其实没有这些人体模型,照片本身也能发掘到我希望的力量,于是就过渡到下一步。我所称之为摄影的力量其实就是通过照相,没有生命的东西赋予他生命。条件不是乱拍一气,所有的东西都拍照,我察觉到哪些东西拍下来是可以赋予他生命的。一开始人们摄影总想记录美的东西,但是这种最初的经验是令人失望的,因为这个“美”并没有独占。所以我寻找摄影就是绕一个圈子,绕开这一点,用道具这样的照片使得真实能够呈现,使得世界上这种东西能够呈现。

这个系列持续了四到五年,这是我最多产的一个时期。五年以后我终止了,因为我总是感觉那些美的事物会持续很久,不要等它已经失去了滋味,已经变得乏味的时候再去采取行动。所以这几乎是一种自己的洁癖或者是一种自我要求每一个系列我本可以继续下去,但是我把它终止了。

弗孔火焰系列作品

现在过渡到第二个系列,这个系列比较短。那个时候我已经知道摄影可以没有人体模特,我已经知道怎么来调动摄影本身。这些人体走以后,就这些火焰,呈现让人疑幻的力量。在这个系列作品已经用到了房屋、房间,就是我在每个系列作品的时候,下一个系列已经找到了一些元素,所以它是一个很自然的变化。顺便讲一下你们看看那张照片,在那一角有一个巨大的眼屎,那个上头有那个光亮,那是一团真的火焰,比这个火焰还要大。这是我用过的人体模型,穿的衣服。这张摄影名叫《最后的晚餐》,从这张摄影里边已经预设着下一个系列的作品就是《爱之屋》,因为在这里边已经可以感觉到在了不起非凡的夜晚,就是早餐以后耶稣给他的弟子晚餐之后,这里面有一种非凡的兴趣去挖掘它这样一种愿望。因为《最后的晚餐》是在晚上,早上吃完早餐这样的一个景象这些痕迹耶稣走向这样一个层面,我想在那些已经发生过的场景里边留下的空碗,留下的缺席是一种前所未有的力量。摄影的力量就是通过这样的照片,你能想象,你能暗示给你,你自己可以去想象生命这样的一个强烈的痕迹,那是一种对表达生命的另外一种方式,通过他的缺席,这个缺席使得生命的在场变得更加强烈,更加在场。

弗孔金之屋系列作品

现在过渡到《屋》系列,通过这个系列的摄影作品,我真正地感觉到摄影有一种真正的理解,真正用到了摄影的力量,就是等人离开之后剩下氛围的一个描绘,让人去想象,暗示生命的痕迹。我感觉以前的工作都是为了把我们给领到这个直觉里边来,这个地面是牛奶,这日本希望要求我完成的一个作品,是同一个时期,这个也是出于我讲过的,我似乎让它的有一个安全之处,也是为了避免出现问题。实际上这个决定对我来说太残酷了,我情不自禁地在两三年里还是太幼稚,那个就是后来我称之为《冬之屋》和《金之屋》的两个作品。

弗孔偶像与牺牲系列作品

这张照片预设了我下一个系列的作品,那个系列的作品是刚才看到的那个。另一个系列的作品就是《偶像与牺牲》这个系列的作品,几乎我已经从照片里出来,完全是过渡到另外一种思路。这个系列的作品就是《偶像与牺牲》,少年是如此的美,令人眩目的美,这是因为拍摄的时候实际上对他们来说是很严酷的,因为当时是有火,有高温,所以不是我的摄影让它美,当时的此情此景非常美。这个是人们通常做的,这组作品对我来说可以说是不同的,是我迫使自己去面对那样的主题,一个就是人体、肖像还有自然。但是传统的摄影要把自然的美捕捉到,这个是不可能的,所以我还是要把自然用血液,用血涂红,把它变成另外的一个东西,少年的一个肖像也是这样通常传统古典的拍照本身,这个是不可能的,所以我才做。

弗孔诗句系列作品

这个系列之后我们就过渡到另外一个系列,我们要快一点,否则那些文字的翻译几乎可以讨论好几天好几夜。这个时候我已经从摄影照相里走出来了,离开摄影那样一个时期,因为随着年龄我感觉到时间的流失给我的压迫越来越强,就是我写出一些句子。如果你们感兴趣我介绍一下我这个技术,这个是一些木条,木头,拍照的时候是闪光灯,一闪的时候整个就写在这个上面。

“多样性不是永无止境的,所有旅行都有一个终点。现在最快、最捷径的道路就是重新。那个门开下去,实现了我们的梦。”

“总有一天……有一天我们不再去追究因果关系的时候,一切又重新出发。”

这都是一些奇异的诗句,我写三十几行才是一首,一句就是一首,这是另外一个系列的作品,我们看得出来是人体的皮肤,我在上面写下的字:就像眼里流满流水,就像眼睛里流满了泪水,这个跟圣经都有关系,最初的纯洁,就好象我们打开一扇门,实际上是两扇门,另外一扇在等待。实在是太复杂了,我想写的时候肯定不是这么感觉的,这么些太费劲了。还是可能、还是可能……尽管两个词,一个就能掌握,无法翻译。毫无吸引力的图像。

弗孔诗句系列作品

本来应该及时就出发,我曾经被爱过……。这些词语是从血肉中出来的,我只是把它亮出来。这个句子跟古希腊了不起的哲学家布拉格丽特的那句话,是他的一句反话,布拉格丽特说:“人不能两次踏进同一条河流”,我的句子是“我们可以两次踏进同一条河流”。你把世界给藏起来了,你挡住了我,你把世界给我挡住。这个你们都知道了,我不用翻译了,就是结束。

【编辑:曹茂超】