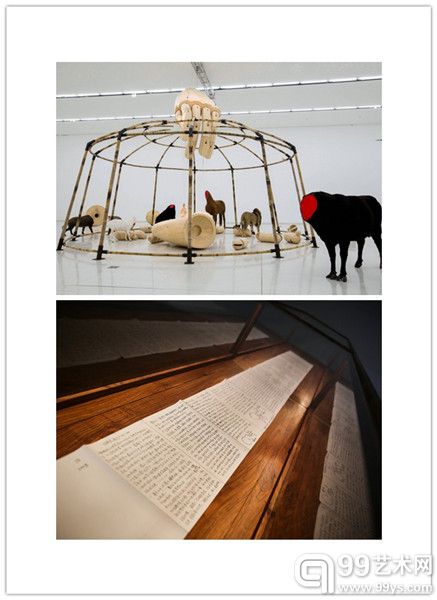

NO.1黄永砯《马戏团》

黄永砯的《马戏团》是红砖美术馆“太平广记”系列展的最后一站,除了2012年创作于纽约的《马戏团》,还有2012年上海双年展上的《千手观音》和2008年广州三年展的文本写作《桃花源记421-2008》。《马戏团》、《千手观音》从创作缘起到文化逻辑以及视觉呈现都极为相近。2010年黄永砯看到一段关于世界末日的谣言报道,遂前往谣言地一个仅有200人口的法国小村庄,当地的邪教谣言、封闭的文化、保罗书关于世界末日的圣言构成了《马戏团》的背景。而《千手观音》的背景是1997年在德国明斯特教堂看到的一尊二战中双臂被毁的基督雕像,原来手臂的位置写了一句话:“你们的手就是我的手。”

黄永砯这两件作品指向的文化向度与精神议题都足够深厚,视觉上也具有很高的辨识度,可是如果不作背景交代,作品似乎很难立起来,甚至有可能成为庸俗之作。这种交代与展览馆里作品旁边的标签注解不同。可是,黄永砯又信奉维特根斯坦的“对于不可言说之物必须保持沉默”,这的确是他在当代艺术界罕见的智慧,因为一旦进入对那些议题的言说,新的问题很可能就是黄永砯为什么用装置,而不是文本写作?这也正是我认为《桃花源记421-2008》更胜一筹的原因。以黄永砯的大脑,摆弄易经占卜、进行文本写作可能更符合他自身“不得不”的需求,如果再考虑厦门达达上那句“不消灭艺术生活不得安宁”,我不禁疑惑黄永砯为什么还要弄出那些艺术的面貌? NO.2艾未未《艾未未·证据》《艾未未:凭什么?》《@large》

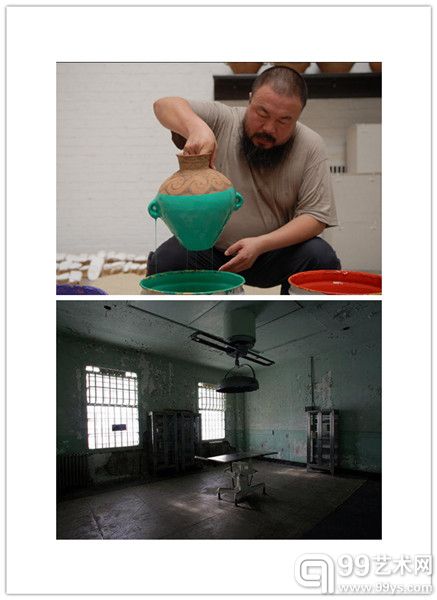

2014年能统计到的艾未未个展有四个,除了上述三个在柏林、纽约、美国恶魔岛的个展之外,还有英国约克郡的《约克郡雕塑公园:艾未未装置作品展》。由于2011年的“护照风波”,四个展览艺术家均未到场,全由助手同事携带方案现场完成。

这些作品,既有艾式对于“事实真相”的政治表达(如名字“证据”、“凭什么”所显示),也有近些年他惯用的古董家具、陶罐,也不乏“龙风筝”这种廉价的文化矛盾输出。很多时候我们把艾未未当做一个政治英雄来看待,尽管那些表达对于他个人很重要,但就表达本身来说,他得到了沃霍尔的真传。“如果是纯粹的关系探讨,我的兴趣不是很大。我的兴趣是关于传播和交流,今天作品的表达是必然需要通过交流和传播来完成,所以研究社会问题或我处的中国社会环境(在印度可能是做另外一些东西),把它的文化、经济、历史做成一个现成品ready-made来探讨,对我来说是比较有趣的。”我认为艾未未在表达上具有真正的政治波普精神,只不过由于“环境”,他只能表达不同于沃霍尔美国式的内容,就像他说“在印度可能是做另外一些东西”一样。而在2013年博伊斯作品展来中国时,他在我的采访中直接表明“我对德国文化,包括欧洲文化都不熟悉,我主要是受美国影响,美国影响就是消费文化,是波普、观念艺术、极少主义这一块,没有那么沉重的历史负担,但是我自己又有沉重的历史负担,所以在这两者之间我被拉了一下,最后又变成博伊斯那样了。但我认为我的负担比博伊斯要重。博伊斯很有力量的部分是他的某种寓言和神秘性的部分,也是我们通常认为艺术的部分;但我的东西很直白、很简单,我的东西很不像艺术。”

NO3.汪建伟《汪建伟:时间寺》

汪建伟首个美国博物馆的个展就是古根海姆的《汪建伟:时间寺》。《时间寺》这个展览延伸了2011年UCCA的《黄灯》个展,在这个整体的框架内我试图这样理解他强调的几个核心概念:“潜能”、“时间”、“行动”与“排练”。“潜能”是尚未行动的、尚未实现的事物,标示“潜能”意味着直面“尚未到来之物”,其实是直面困难和绝境,这个直面强调的是“自由的勇气”。如何直面?也就是马拉美的那枚骰子,“骰子一掷,谁都取消不了偶然”,每一次投掷都包含了偶然和必然,偶然和必然就是未到来的“潜能”,但是一定要持续地投掷,也就是行动不能停止,不停止不是原地重复,而是朝向未来的“时间”,是在时间中经历“潜能”;而一次次的投掷(行动)就变成了排练,看似是预演,但因为偶然与必然的存在,每一次排练都是一次新的行动。所以直面潜能、朝向未来时间的行动实际上是“不行动的行动”(类似重复排练但又不是),这个过程的产物就是当代艺术,不行动的行动主体就是艺术家。

我认为这个理论的原型是西西弗斯一遍遍推石头上山与《等待戈多》中狄狄与戈戈不停地说“我们走吧,好吧,走吧……”。现实的存在是虚无,但每个不自弃的人都有“潜能”在未来继续活着,如果停止推石头或者终止说“我们走吧”,死亡立刻降临,未来马上终结,但选择活着不是源于恐惧,而是直面存在的绝境,是出于自由的勇气,一遍遍“推”或者“说”,就是行动,它很像是排练,但每一次都是对生命的更新,而我们就活在每一次更新的时间里。推石头和说那句话的过程中产生的东西就是当代艺术,那三位看似不行动的行动者就是艺术家。所以汪建伟具体做了什么作品实在不重要,当然,不知道喜欢辩驳的他是否会抛出一个新的“你这里面存在陷阱”。

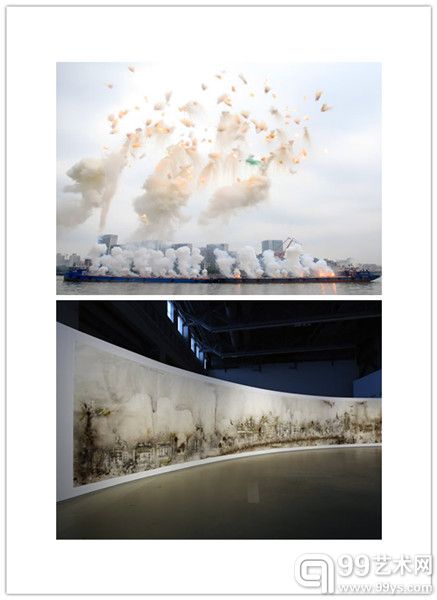

NO.4蔡国强《九级浪》

《九级浪》赚足了曝光,有蔡国强的地方就有九级浪,不过是争议的大浪。点赞的人认为搞艺术的男孩蔡不那么捏着,甚至有点儿业余感、非知识分子,但是在国际上又那么流通,他能让所谓的本土性在世界范围内持续奏效,并且“以一种固执的方式使自己至今活得像是一位地地道道的福建泉州人”;批驳的人认为,他太表演、太游戏,太闪烁其词而不够批判,“在一个由权力与资本临时搭建的台基上,他告诫所有本质论者:中国的实用主义已经成为今天人类的世界观”,归根结底他不艺术、不当代。

我觉得,蔡国强的确比绝大多数艺术从业者聪明、能干,也折腾地漂亮,可是他自己最好不谈当代艺术,一旦硬往当代艺术上拉扯,就露馅,中了人家的镖。就像他说“我从来都没有很爱焰火,因为感到它很俗,但如何把它弄得有观念、有创意,大家现在看到的不只是焰火,也是艺术,是装置,是中国水墨,也是我对自然与生命的理解。”最后一句话该拉紧的时候反倒越来越泄气,蔡国强最好是站在文化大使的位置,让当代艺术圈的人去说,“你看,一个文化大使竟然做得这么当代艺术,我们的艺术家真窝囊。”

邱志杰《南京长江大桥自杀干预计划(五)——齐物》

邱志杰45岁生日那天,《南京长江大桥自杀干预计划(五)——齐物》在南艺美术馆开展,展出了2011年到2014年的竹编作品。从2006年起邱志杰开始在总体艺术的大旗下,通过对这座政治图谱中图腾式的建筑及其相关事件的考察,介入革命、民族主义、现代化进程与个人命运之间的龃龉关系。

《齐物》这个展览本身没有多少好谈的。值得关注是因为邱志杰的思路总能把握住当代艺术整体的创作趋向。从拉美、亚太、欧陆国际大展的主题来看,当代艺术重要的展览现场在90年代末和21世纪初呈现出对新型的“运动”的关切。2010年圣保罗双年展的主题“There is always a cup of sea to sail in”(引自巴西诗人Jorge de Lima的诗句)被阐释为“艺术无法与政治分割开来”;三届光州双年展的主题分别是“烧掉房子”(2014年)、“圆桌”(2012年)、“万人谱”(2010年);2012年的柏林双年展聚焦“当代政治艺术”;2002年卡塞尔文献展的主题是“后殖民和全球化”,2012年的主题竟是如此不艺术 “对经济增长的持续信仰”……好像当代艺术不介入社会、政治已经不值得谈论。我认为这个趋向区别于60年代的前卫艺术运动,而二者的思想景深正是冷战格局下两大阵营对抗所达到的临界状态(比如古巴导弹危机)以及各自社会内部的发展危机和90年代冷战格局结束后全球化或者后冷战时代的迅速来临。现在,那种叫做“当代艺术”的东西该怎么做?

邱志杰认为大型艺术计划兴起的原因有四:作品、媒介概念的失效,社会介入意识,艺术家的生存策略,超越展览制度。这也成为他钟爱的创作方式,最近邱志杰已在央美公开表示未来还要做《学园计划》,到了65岁至85岁还要做《名山计划》。值得怀疑的是20年后、40年后,我们能否走出90年代开启的那个景深。

王广义《偶像的底片》

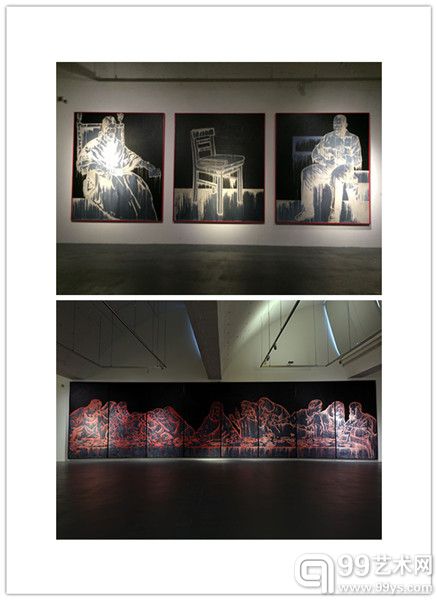

NO.6王广义《偶像的底片》

王广义在泉空间的个展《偶像的底片》严格说展了3件新作品:第一件是《如何向人类解释Sindone》,挪用委拉斯凯兹的《教皇英诺森十世肖像》与博伊斯的《如何向死兔子解释绘画》并置在左右,中间是博伊斯《油脂椅》,不过将油脂替换成了耶稣的裹尸布;第二件是五联画《神圣的下降》,王广义挪用安德烈亚·曼特尼亚的名作《哀悼基督》置于中间,两边各是两幅民工的睡姿——与曼特尼亚笔下耶稣躺着的姿势相近;第三件作品占据了展厅的三面墙,是三幅画,但更像一件作品,中间是戏仿《新宗教——最后的晚餐》,左边是躺着的毛《导师之死》,右边是躺着的耶稣《新宗教——哀悼基督》。

我认为这个展览的意义在于终于廓清了“王广义”这个命题,一个在政治神学的迷宫中持续推进与怀疑的艺术家。在王广义2012年的大型回顾展《自在之物:乌托邦、波普与个人神学》中,黄专先生用“文化乌托邦想象:创造的逻辑”、“从分析到波普:修正与征用”、“唯物主义神学:质料与形式”来梳理王广义在80年代、90年代以及2000年之后的创作,这些梳理在新个展《偶像的底片》中得到了回应与廓清,既在王广义对理性与信仰、现代与古典、世俗与超验、政治与神学持续性的怀疑思辨中,存在一个裂隙,这个裂隙就是人在政治神学结构中的可能,它囊括了形而下与形而上的角力,如同把博伊斯《油脂椅》上的“油脂”替换成耶稣的“裹尸布”,“裹尸布”的真证明耶稣的真,可是一旦不能解释“裹尸布”的真,耶稣就是可疑的,人的存在也是可疑的。对王广义来说,艺术远没有这些无法完成的思考重要。

许江《东方葵》

NO7.许江《东方葵》

讨论许江不是因为他的展览作品,尽管很多时候他也被称为当代艺术家,更重要的原因是许江的艺术活动既能折射中国当代艺术的身份与处境,也能偶尔窥见超出艺术范畴的社会内部运动。《东方葵》在中国美术馆开展仅仅几天,国庆期间就有重要领导人前往视察指导,艺术不艺术,你很难说。

2000年的上海双年展标志着中国当代艺术在官方体制内的合法化,而这个被认为是中国最高规格的双年展的学术委员会主任(主席)正是许江,他的确以专业责任推动了上双的高水准发展。但是中国当代艺术的合法性是建立在经济资本与政治权贵合谋的基础上,与之相似的事实是1997年的改革实现了政治权贵对国有资产的私有化,同时也为攫取更多的社会资产开了绿灯。2000年后艺术产业的爆棚离不开这个大前提。所以已经“合法”的当代艺术只是游走在政治与资本的游戏边缘,一旦有碍经济资本或者政治权贵,就不可避免地被“叫停”;而很多时候,它又成为这个游戏中最奇妙的一张斡旋牌,避免双方发生直接冲突与对抗。实际上,这种现象不是中国独有,2000年以来巴西圣保罗双年展的重重危机完全出于同样的原因,并且情况比中国还要严重。当然这可能超出了许江的话题,但大变革中的当代艺术正是由于它的特殊位置与处境成为我们关心它的原因,艺术不艺术,有什么重要的吗?

张培力《因为…所以…》《不但|而且》

张培力继2011年在上海完成回顾展后,今年连做两个个展。先是4月博而励画廊的《因为…所以…》,三件新作品——两件录像作品和艺术家的第一个声音装置。出彩的正是那件声音装置《碰撞的和声》,两个老式喇叭在金属滑道两端相互靠近再离开,左边男声,右边女声,喇叭慢慢接近的同时会出现反馈噪声,开始较为轻柔,渐渐增强,扬声器在轨道正中相遇时噪音变得尖锐难忍,然后就是反向的过程,轨道下方摆放着散乱的日光灯管。这件作品可能触及的话题较为丰富,技术控制、性别、对话、声音、政治……但都在整一的框架内,这样的作品还能保持单纯的形式、感性的视觉,几乎是没有漏洞和遗憾,可以直接进博物馆了,唯一的疑惑是张培力是否会觉得它太艺术。《被显现的图像》是一件互动装置,空白的液晶显示屏随着越来越多观众走近,像素开始慢慢显现,最终呈现出一个带有痊愈伤疤的面孔。《2012的肖像》是在一个五米高、三米宽的投影屏幕上,一个陌生人的影像以八千流明的亮度在一声巨雷中闪过。两件作品尽管体量不小,但形式的扩张主要还是强化观念内容,作品相对就单薄一些。

第二个展览《不但|而且》11月在上海仁庐空间展出,是张培力20年来首次回归平面的尝试。听闻不甚乐观,但我没有现场看过不做置评。近年国内有些做装置、影像的前卫艺术家开始回归二维平面(比如冯梦波),有些是出于单纯的身心体验式乐趣,不知道张培力是何原因。

何云昌新作品《春天》

NO.9何云昌《尘缘》

3月份,何云昌的行为新作《春天》在白盒子艺术馆上演,16刀取自身体各个部位的血,用来染红10位模特的手指和脚趾,出于纪录的要求,现场的探照强光以及背景反光板,映照着十个全裸的女性肉体,坐在太师椅上的阿昌在进行到4分钟的时候,开始反射性抽搐,并发出低哑的嘶声。整个过程像是对“生命存在的环境”的一次身体献祭,太残忍也太令人心疼。

2013年,博伊斯作品展来中国时,朱青生有一个评介,“何云昌是博伊斯在中国的一个回声”。我认为这样讲主要是就部分作品而言,比如1999年的《移山》、《金色阳光》、《预约明天》,《抱柱之信》(2003)、《一根肋骨》(2008)、《一米民主》(2010)等等。但是在另一部分作品中,“身体”被过度“拎取”出来,强硬地“发声”。“身体”之于行为艺术的难题是,既要留存“酷刑”之异感所揭发的“主体”,又不能导向语言极限而献祭为“尸体”。战略只有一个:让身体成为受难的副产品,让唯一的“主体”延长呼吸的时间。也许重提这个案例是有意义的:2000年1月,山西艺术家大张(盛泉)在自己的寓所里自缢身亡,“以放弃自己的生命作为一生最后的一个艺术行为。”