作为出生并成长于改革开放的后生代艺术家,贾蔼力并未陷入以解构社会政治因素为诉诸的流行创作方式中,相反,在他的细微绘画中所流露的是城市现代化快速发展和日常生活巨变诱发的个人化心绪表达。尤其从早期充满学院风格的人物绘画,到后来的“疯景”系列、“无题”系列,经由画面生发出的精神性追求愈发明显。即便在表象上描绘的是一个具体对象或场景,但实质却超越了对象本身,成为一种交换媒介。

由现代化剧变引发的个体精神困境亦在贾蔼力的创作中有所昭示,最为典型的莫过于自2007年一直延续的标志代表“疯景”系列。借由“疯景”,他能够以一个极具高度的个体化视角观察世界以及周遭社会现实的改变,在此基础上,开始统揽全局将各要素予以浓缩编织连接进自我的绘画中。饶有意味的是,“疯景”系列自身的演化显示出不同阶段作者的个体追问与心绪抒放,譬如在2007年时,该系列会常常出现一个戴防毒面具的裸体男人,隐含着其对社会虚饰与自由的深度思考。但在这幅创作于2008年的Lot.106《疯景》中,符号化的面具消失了,按其自述是有感于剧变带来的日常家用器具的快速淘汰与更迭,这些曾为20世纪80年代人们所推崇的物品,此刻却如画面中展现的那般被整体丢弃、散落堆叠,彻底遗忘。从“推崇”到“弃置”,贾蔼力透过绘画这一媒介某种程度是在深刻追问隐藏在现代化进程中的矛盾和危机,从而将观者的思维进一步导向更为内化的领域,获得深度的认知共鸣。

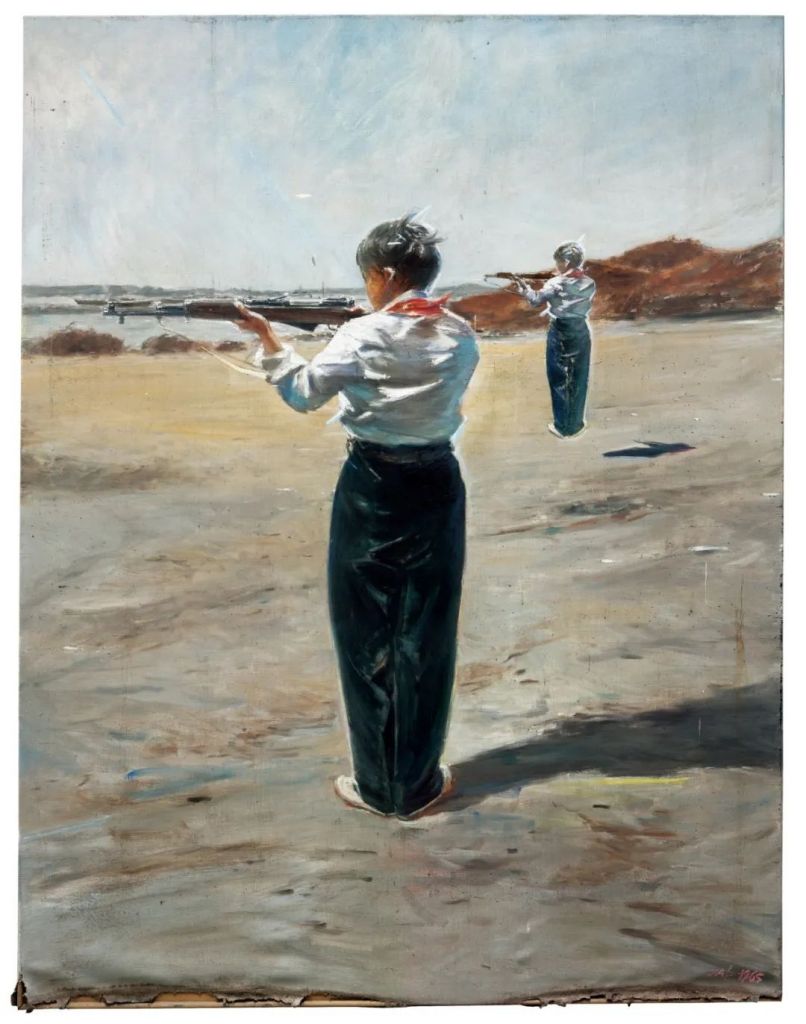

有别于后生代艺术群体偏爱在创作中解构社会政治因素,并与之保持一定距离。贾蔼力却在非直白叙述过程中将情感诉诸通过绘画这一媒介获得观者共鸣。其画面指向既有关于人类现状、周遭环境,甚至还有对命运人生的洞察,对历史文化记忆的感知。有意思的是,这些画面指向的明晰传达离不开个人某些图像符号的重复出现,其中包括有戴着防毒面具的赤裸男人、红领巾少先队员、闪电等等。这些图像符号经由艺术家提炼总是具有某种特殊的象征意义。集中典型代表即为Lot.105《无题》,该作创作于2015年,画面视觉中心正是一位举起枪支集中注意力紧盯对岸的红领巾少先队员,色调以浅灰、暗黄为铺陈,并着意将下方画布做旧,以便传达出某种历史怀旧感。

贾蔼力(B.1979)| 无题

2015年作 | 布面油画

270 × 210 cm

签 名:JAL.1965(正面)JAL.2015(背面)

RMB 5,000,000 - 8,000,000

永樂2020首拍现当代艺术夜场

展 览 | EXHIBITIONS

1.歧感激流——通向语言的绘画,今日美术馆,北京,2016年

2.致青春 夏季群展,站台中国当代艺术机构,北京,2019年

3.永乐·中国艺术品大展,上海展览中心,上海,2020年11月

出 版 LITERATURE

《贾蔼力》,Hatje Cantz,2017,P85

我关注一种自由的叙事性。在我看来,当代绘画真正应当引以为豪的,便是在这种自由的叙事性中潜藏的解构意义的可能。换句话说,就是消解被权力建构的图像知识,解放传统视觉体系中被奴役的符号。尽管符号的堆砌将导致荒诞的产生,但只要足够警惕纯形式的抒情泛滥,便好。

绘画就怕道貌岸然,要注意叙事姿态的舒适从容,如此一来,手中的资料如历史、现场、人物等等素材,便也会自然的舒展开来,并能连通我们当代的视角,以当代人的价值观念与情感记忆复归历史的碎片,这样,画中的人与物便都焕发出一种与我们更贴近、更具真实感的生命状态,成了我们身边的一部分。

——贾蔼力

“假象”中的主体修辞

在当代文化环境中,对绘画本身个性特质和直觉属性的“自治”强调,令其与“图像化”潮流剥离开来。从形态学上看,这类绘画保持了自身本位的修辞逻辑和技艺特征,开始重新将视觉审美、主体经验和意识召回到绘画中。这一“新”绘画的文化性格最先发端于20世纪90年代初期,于观念之后、潮流之外进行自我实验,一方面远离宏大叙事传统,转向微观叙事,另一方面越来越在创作中强调虚构与夸张。对出生1979年,成长于改革开放以来的艺术家贾蔼力而言,正是在非整体性叙事、内化的精神幽秘和对绘画本质的追求中令其在“新”绘画群体中显得极具特殊性,特别是基于当代经验转译呈现的历史现实叙事策略始终赋予画面一种个人心绪般的哲理思考。

镜像式符号

有别于后生代艺术群体偏爱在创作中解构社会政治因素,并与之保持一定距离。贾蔼力却在非直白叙述过程中将情感诉诸通过绘画这一媒介获得观者共鸣。其画面指向既有关于人类现状、周遭环境,甚至还有对命运人生的洞察,对历史文化记忆的感知。有意思的是,这些画面指向的明晰传达离不开个人某些图像符号的重复出现,其中包括有戴着防毒面具的赤裸男人、红领巾少先队员、闪电等等。这些图像符号经由艺术家提炼总是具有某种特殊的象征意义。一个集中典型代表即为此幅《无题》,该作创作于2015年,画面视觉中心正是一位举起枪支集中注意力紧盯对岸的红领巾少先队员,色调以浅灰、暗黄为铺陈,并着意将下方画布做旧,以便传达出某种历史怀旧感。更值得注意的细节是,艺术家于画面右下角专门签名了标为“1965”的时间,有非常特殊之意义。“1965”实际指称的是一个纪念性事件,即1965年至1975年,中国人民解放军支援越南军民抗击美军入侵的作战,简称“援越抗美斗争”。中国的援助对越南抗美救国战争的胜利具有重大意义,与此同时,它还意味着中国已然成为维护亚洲和世界和平的一支重要力量。就画面而言,尽管如其大多数的红领巾少先队员一样,无法看清脸部特征,但他借助这一镜像式符号,并将该符号与时间指称相关联,进而实现的是一种铭记和诠释过去重大历史事件的有效表述。

(中)马奈 《吹笛子的少年》 1866 年 巴黎奥赛博物馆藏

(右)贾蔼力 《无题》 2011 年作

重组的秩序

《无题》中侧背对观者的少先队员姿态、作者到位却不太突兀的笔触,以及背景多余叙事的剔除令人想起马奈经典之作《吹笛子的少年》。后者将吹笛子的少年作以完全平面化处理,只有手部微妙笔触和笛子的倾斜造成了向前凸起的感觉,这种对平面化的完全追求可谓标志着一种实质性的转变,体现出新的绘画性。如果说马奈是在形体有意识平面化创造出了全新的风格,那么贾蔼力则是在对时间秩序的重组中获得了突围,超克了自我及同代者的局限和困顿。事实上,就绘画本身而言,并不是一种能够表现时间的艺术,但的确是能令人感受到时间特性的艺术,特别是在贾蔼力不断重复出现的图像符号中,这种重组的时间秩序确实为其作品标识了一个新的向度。譬如带红领巾的少先队员与签名“1965”、创作时间2015,事实上都带有各自特定的时期和历史,这些各自指向明晰的时间及节点经过贾蔼力的选择与重组建立起了新的关联。因此,当多个节点形象同时集合在同一幅作品中时,一个时间向度可以说是被链接起来,以至于能够激起观者的联想与思考。更为重要的是,无论少先队员,还是周围环境的塑造,基于作者扎实的功底呈现出了某种可供感知的现实性,但悖论也在于,这种现实性经由抽取与错乱重构的时间秩序又带有一种极强的非现实性。正是这现实与非现实的双重交合,令绘画自身拓展了内涵延展的维度,能够给予观者更加复杂丰富的感观体验。而这种拓展探索的精进亦无疑会令贾蔼力的绘画具有极强的爆发力,并为新绘画的当代实践开启叙事新风。

作为出生并成长于改革开放的后生代艺术家,贾蔼力并未陷入以解构社会政治因素为诉诸的流行创作方式中,相反,在他的细微绘画中所流露的是城市现代化快速发展和日常生活巨变诱发的个人化心绪表达。尤其从早期充满学院风格的人物绘画,到后来的“疯景”系列、“无题”系列,经由画面生发出的精神性追求愈发明显。即便在表象上描绘的是一个具体对象或场景,但实质却超越了对象本身,成为一种交换媒介。

由现代化剧变引发的个体精神困境亦在贾蔼力的创作中有所昭示,最为典型的莫过于自2007年一直延续的标志代表“疯景”系列。借由“疯景”,他能够以一个极具高度的个体化视角观察世界以及周遭社会现实的改变,在此基础上,开始统揽全局将各要素予以浓缩编织连接进自我的绘画中。饶有意味的是,“疯景”系列自身的演化显示出不同阶段作者的个体追问与心绪抒放,譬如在2007年时,该系列会常常出现一个戴防毒面具的裸体男人,隐含着其对社会虚饰与自由的深度思考。但在这幅创作于2008年的Lot.106《疯景》中,符号化的面具消失了,按其自述是有感于剧变带来的日常家用器具的快速淘汰与更迭,这些曾为20世纪80年代人们所推崇的物品,此刻却如画面中展现的那般被整体丢弃、散落堆叠,彻底遗忘。从“推崇”到“弃置”,贾蔼力透过绘画这一媒介某种程度是在深刻追问隐藏在现代化进程中的矛盾和危机,从而将观者的思维进一步导向更为内化的领域,获得深度的认知共鸣。

有别于后生代艺术群体偏爱在创作中解构社会政治因素,并与之保持一定距离。贾蔼力却在非直白叙述过程中将情感诉诸通过绘画这一媒介获得观者共鸣。其画面指向既有关于人类现状、周遭环境,甚至还有对命运人生的洞察,对历史文化记忆的感知。有意思的是,这些画面指向的明晰传达离不开个人某些图像符号的重复出现,其中包括有戴着防毒面具的赤裸男人、红领巾少先队员、闪电等等。这些图像符号经由艺术家提炼总是具有某种特殊的象征意义。集中典型代表即为Lot.105《无题》,该作创作于2015年,画面视觉中心正是一位举起枪支集中注意力紧盯对岸的红领巾少先队员,色调以浅灰、暗黄为铺陈,并着意将下方画布做旧,以便传达出某种历史怀旧感。

贾蔼力(B.1979)| 疯景

2008年作 | 布面油画

200 × 240 cm

签 名:AL.2008

RMB 3,800,000 - 4,800,000

永樂2020首拍现当代艺术夜场

展 览 | EXHIBITIONS

永乐·中国艺术品大展,幻艺术中心,北京,2020年9月

跨域虚构下的精神言说

自20世纪90年代中期起,新一代在绘画实践中呈现出截然不同于此前忠实反映功能的现实主义叙事的一种风向,这就是在以价值转变为依据的基础上出现的一种既矛盾又开放的叙事策略。尤其相较于同期走向普泛的玩世现实主义、波普等基于观念图像形态的惯性延续,新一代绘画最为独特的价值却在于通过否定观念对绘画形态和身份意识的消解、异化,将绘画从泛化的图像处境中独立出来,同时还以感性特质对抗程序复制,使得架上绘画保有了继续阐释与存在的宝贵价值。在这一过程中,贾蔼力通过一系列跨域虚构下的精神言说,令绘画不再只因图存观念显得空洞无意义,他既以艺术语言本体的独特拓展实现与现实对抗的有效手段,还透过极具颠覆性的个体化视角打破具象艺术一直以来的束缚,可以说在摆脱当代图像叙事策略同质化趋向之外显得独树一帜。

颠覆的个体化视角

作为改革开放时代成长起来的艺术家,其创作不可避免地映射着周遭环境与时代快速变迁带来的烙印。尤其相较于作者童年成长的小城丹东,无论是现如今生活的沈阳之繁华,城市发展之快,还是日常生活及行为方式的改变都可以说是令其感慨惊叹。这种由现代化剧变引发的个体精神困境亦在贾蔼力的创作中有所昭示,最为典型的莫过于自2007年一直延续的标志代表“疯景”系列。借由“疯景”,他能够以一个极具高度的个体化视角观察世界以及周遭社会现实的改变,在此基础上,开始统揽全局将各要素予以浓缩编织连接进自我的绘画中。饶有意味的是,“疯景”系列自身的演化显示出不同阶段作者的个体追问与心绪抒放,譬如在2007年时,该系列会常常出现一个戴防毒面具的裸体男人,隐含着其对社会虚饰与自由的深度思考。但在这幅创作于2008年的《疯景》中,符号化的面具消失了,按其自述是有感于剧变带来的日常家用器具的快速淘汰与更迭,这些曾为20世纪80年代人们所推崇的物品,此刻却如画面中展现的那般被整体丢弃、散落堆叠,彻底遗忘。从“推崇”到“弃置”,贾蔼力透过绘画这一媒介某种程度是在深刻追问隐藏在现代化进程中的矛盾和危机,从而将观者的思维进一步导向更为内化的领域,获得深度的认知共鸣。

佳士得香港 2019 年 5 月 25 日 Lot.008

成交价:HKD 18,125,000

(右)贾蔼力 《无题》 2008 年作

介入的异质空间

贾蔼力有别于同时代艺术家的一个突出特点在于,其绘画虽然投射的对社会现实及世界甚至未来的思考追问,但画面却始终是平静、冷峻的,这种平静冷峻的基调可以说既构成作者跨域虚构的一种言说方式,也成为观者获得纯粹观看体验,并以此进入其绘画内部的一个关键所在。2008年的这幅《疯景》即是如此,作者将堆叠如山的旧物赤裸裸呈现出来,但这种堆叠呈现却并不混乱,甚至还有一种秩序感,特别是在主要的蓝、灰色调铺陈中仿佛像凝固定格一般,既真实又虚化。这种既真实又虚化的另一关键还在于作者对空间维度的重构,特别是作品中充分介入的异质空间让这一感受可谓更加强烈。譬如,画面中旧物的置放实际是从前景物品表面的对角线这一指示性就已构成内部空间的拓展,而在这种三维空间中,作为本身呈现的矩形旧物又意味着一种异质空间的介入,这些不同向度的矩形物体交织纠结在一起,使得彼此之间也形成了多个不同层面,同时满幅跳跃舞动的线条又与这些矩形物体生成出新的内部空间,这些不同形态色彩的线条犹如音符和节奏在空间中来回穿梭流动。在某种程度上,这些异质空间的介入构成是完全超越观者传统视觉经验的,它们不是相互平行,而是一种错杂移动,营造出一种空间维度的不确定性。正是基于这种既创造又打破的实践探索,令贾蔼力的绘画始终保有一种张力,也潜藏着能够释放的巨大能量。特别是在当前的泛图像化潮流中,可以说其用远离现实的个体化视角追问思考,并利用独特的空间语汇拓展重新引起人们对于绘画本体及价值的关注。