12月1日下午由宋庄美术馆和当代艺术档案库主办的“方力钧陶瓷”展,在宋庄美术馆二楼南侧展厅对外开放,此次展览展出了方力钧自2013年以来所创作的陶瓷作品31件,水墨手稿12件。

临界点上的探寻与游走

方力钧的陶瓷世界

在当代思想与艺术语境下对陶瓷这一传统媒材的重新思考,能够为我们带来哪些观念与视觉的革新?显然,陶瓷的艺术内涵早已不限制于古代工匠们所创立的实用品格和技术手段之中,对其媒材特性的开掘以及文化意涵的拓展成为当代艺术家普遍关注到的创意方向。然而,方力钧对陶瓷切入的角度却更为深刻,也更具思辨性意义。他聚焦的问题并非来自陶瓷材料自身所承载的媒材特质与文化信息,而是着眼于人们长期以来关于陶瓷所形成的固有观念。古代制瓷,由各司其职的匠人分工合作,所有瑕疵品都要打破丢弃,能留下的只是在严苛标准下生产出来的,那万分之一最符合精美想象的佼佼者。而这万分之一的成品构成了人们对陶瓷的整体理解和全部想象,并形成强大的传统。今天,我们脑海里的陶瓷,直接所指即“精美的陶瓷”,而方力钧恰恰敏锐地看到了陶瓷在传统所指之外,还存在的巨大可指空间,所以他开始了一场“以陶瓷为媒,一个与鲜活的生命更直接的、更广泛的交流”的自我实验。

实际上,方力钧和陶瓷的渊源已久。唐山是方力钧的家乡,唐山制瓷,始于明代永乐年间,20世纪二三十年代开始因地理优势和工业技术的发展,成为以生产工业化、日用陶瓷见长的陶瓷生产基地。1980年,河北轻工业学校恢复考试招生的第三年,年仅16岁的方力钧考入陶瓷美术专业。一方面,陶瓷美术专业所包含的内容十分丰富,几乎涵盖了所有的美术学科,方力钧在这里开启了全面系统的专业训练;另一方面,在陶瓷美术专业方面,方力钧学习了以陶瓷美术装饰为主,兼顾从设计、翻模、注浆、刻画、上釉、烧窑等陶瓷生产的全部工艺技术流程及实际动手操作。制瓷工艺要求极高的精准和规范,施釉和瓷绘等更是因材料特性需要在创作过程中依靠经验去预判烧成后的效果,这些都塑造了方力钧对材料语言的控制力,并为其艺术创作的整体判断和对作品的具体构想提供了充分的想像基础,也使得陶瓷成为之后创作材料选择中自然、优先的选项。

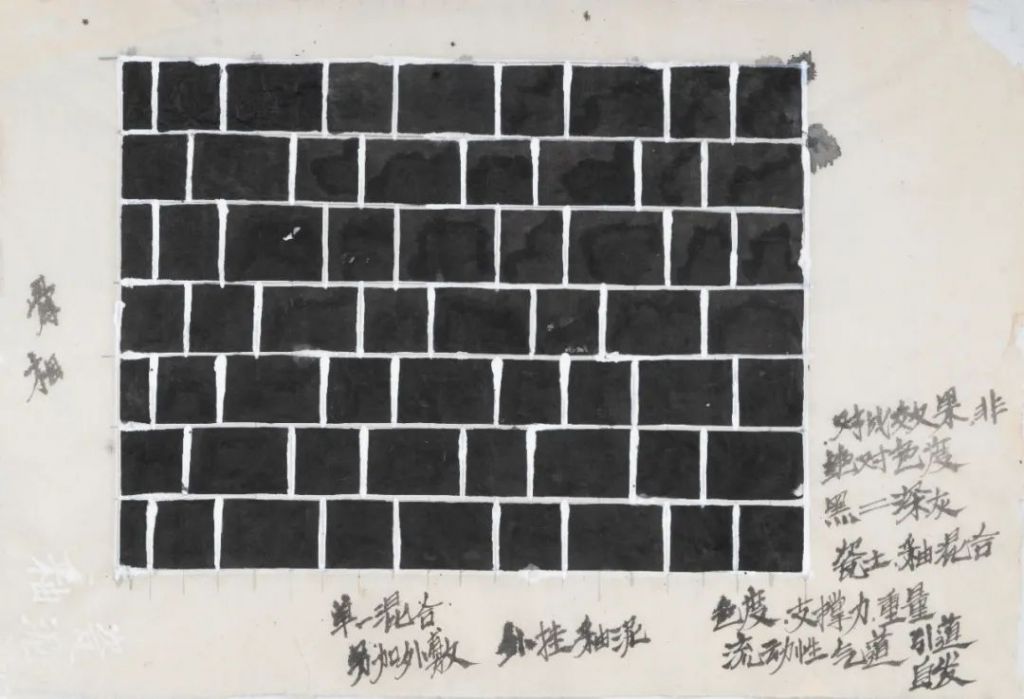

然而,方力钧从结束陶瓷学习到真正选择陶瓷来进行艺术创作,经历了漫长的近三十年。这期间,方力钧以油画、水墨等绘画媒介创作的光头形象、游泳系列等,在当代艺术领域创建了自己独有的语言方式。2012年,方力钧到景德镇探访圆明园老友时,还未有陶瓷创作的计划,但在游玩期间他发现大家在做瓷的过程中总是在修复和掩盖作品上的崩、裂、渣等瑕疵和缺陷,屡劝未果,于是想亲自动手一试。最初预留的所谓瑕疵比例并不大,还总被艺术家朋友趁其不在帮忙修复,无奈之下决定寻找一种更加“无法挽回”的方法。在这个过程中方力钧意识到隐形的观念冲突才是问题的关键:目前对陶瓷质量的审核标准依然延续的是实用及标准化的要求,这就使得陶瓷绝大多数特有的物理、化学、力学等属性被排除在标准之外。沿着这个方向,他开启了一段漫长的关于陶瓷的深入思考和材料实验,并最终形成了今天我们在展览现场看到的这些陶瓷方盒:看似厚重的体量以极为薄透、脆弱的小瓷盒为单元反复叠垒而起,像堆砌的石墙,却又摇摇欲坠或已经变形、坍塌。在灯光通透的照射下,呈现出一种静穆的气质,让人忍不住驻足,想看个究竟却又不敢过于接近,在极单纯的造型和颜色中链接起内心那根最隐秘不安的心弦。

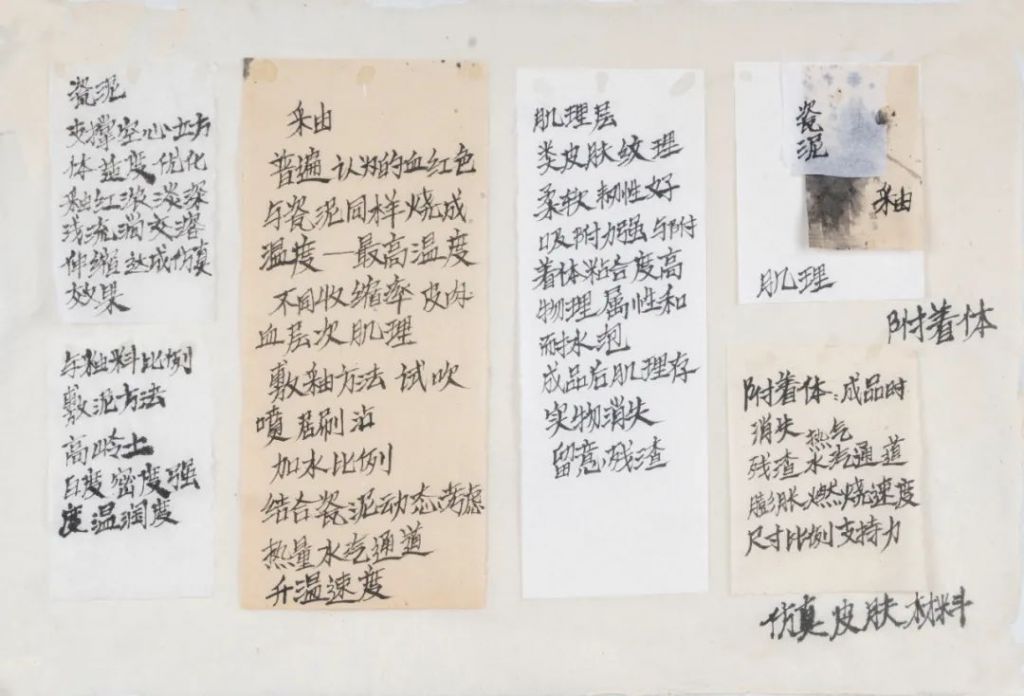

方力钧的陶瓷有几个非常值得关注的特点。首先,是以自身的问题意识为前提,构成对传统陶瓷艺术的反思乃至批判。当他在纸上为陶瓷写下“轻、薄、空、透、漏、脆弱、精美……”并不是要为创作明确设定一个结果目标,而是试图打破人们对于陶瓷现有的想象,从而将“陶瓷”拓展为一个具有更多可能的开放性命题。陶瓷的“技术门槛”会在接触之始,就对创作者提出种种严格的要求和限制,因为不了解这些,做出来的可能根本就不能够成为“瓷”。而当创作者越来越成熟地掌握了成瓷的技术,陶瓷的创作空间也一点点被挤占。在这一过程中,原本用以成就作品的技艺反成为了一种对个性与可能的潜在制约。中国的传统艺术一直是以呈现精美的部分来构造理想化的生活,陶瓷传统的审美经验中,不乏以薄、透、精美来展现手艺人的巧夺天工,但方力钧在陶瓷创作中对薄、透的极致追求,是为找寻存在与毁灭之间最微妙的边界,气若游丝般的存在是唯一可接受的精准,并无止境地在不断打破的标准和实验的推进中更趋向细弱。这些特质与塌、漏、脆弱相互关联并置,是以更真实完整地呈现陶瓷为目标去再向前一步。驱使他把陶瓷作为艺术表达的手段并非在陶瓷的学习经历中所掌握的熟练技巧,而是他深谙陶瓷在当下的观念中依然是一个被大量遮蔽和标准化的材料。所以他自称为“新手”,并非技术上的新手,也并非一种谦词,而是给自己的一种警醒,即不要完全禁锢于对陶瓷熟悉的认知。这是他陶瓷创作的前提和起点。

第二,是基于上述观念对陶瓷本体语言的关注。在不断更新与反复实验中,将制瓷推向极端脆弱、完美和毁灭的临界点,然而一旦达成,就意味着失效和新一轮的开始,在周而复始的矛盾中前进。这是方力钧陶瓷作品的唯一立足点。他对材料的专注,不同于现代陶艺为拓展陶瓷材料在艺术中的语言表现力,以及对形式美和本体语言的独立欣赏所作出的努力。现代陶艺的立意是建立于对传统陶瓷实用性的反叛,转向对材料的多样性表达的关注。而方力钧陶瓷创作的着眼点,是以“陶瓷”在人们观念里形成的整体概念和固有标准为前提,包括陶瓷的概念、必要的工艺流程,以及陶瓷与周身所构成的关系,去探索固有认知以外的更多可能,并在不断的寻找、突破、到达及新的未知中往复,而不是单纯地反叛现有的标准。在他的创作中,没有标签化的限制和区分,亦不需要“传统”、“现代”、“后现代”等概念或理论框架去定义与限制。

另一方面,他不认为艺术家必须控制创作中的全部细节,或者说艺术作品的全部价值不应该只是由艺术家赋予。因此他的作品在立意时就预留了15%~20%的不确定比例给崩、塌、炸、散热、液态化等过程可能带来对作品的偶发影响,而尽量不去进行陶瓷创作中常有的修缮步骤。相较于其他媒介,陶瓷可以更为完整地将时间的跨度、物质和力量的跨度、平面的跨度都一并呈现出来。除了艺术家自己的设计、想象、把控之外,时间和偶然因素也将不可避免地参与到艺术的创作中,甚至那些历史当中遗留下的磕碰裂变导致的瑕疵,其实也成为了作品本身的一部分。所以艺术家不必摒弃那些在想象与把控之外的内容,所有的部分都应当真实的保留下来,同时为观众预留可以在作品所提供的信息基础上去重构的空间。

第三,在方力钧的创作视野中,对标准的跨越,并不意味着在技术和工艺上绝对地放任,他强调创作的过程性价值,甚至将其视为作品的重要组成部分,而不仅仅是最终结果的呈现。这些空心的小瓷盒,不仅薄到极致,同时还要能够相互形成有力的支撑,层层堆立,在技术和形式上都是前所未有的,需要大量材料和工艺方面的实验。在作品的成型上,这种薄到极致的要求已经很难通过模具注浆或泥板成型来达到,而是需要选择一种可燃物料作为基础结构形成支撑,再将泥浆釉料附着其表面,在烧制过程中,待物料被烧尽,泥浆以物料的形态成型保留下来成瓷。泥浆与釉料的厚薄、不同材料的属性都会对结果形成复杂的影响,在实验中陆续有实心木材、塑料、布等作为结构基础,直到使用苯板才烧制出第一批接近理想的成品;在工序上,陶瓷标准的制作流程至少包含制坯、晾干、修坯、上釉、烧成,每一个步骤以及烧窑的火速和出窑的时间都有严格的工艺标准和时间要求,这主要是考虑到坯体的干湿度和冷热收缩对成品完整度的影响。而方力钧在实验过程中完全是逆向而行的思路,他不以规定流程为限制,胚体也不等完全干燥,附着于材料上的泥浆或喷或浇,有的甚至带着流水状就直接入窑烧制,烧窑的方式也进行了急烧、慢烧等多种尝试。由于刚开始材料选择不当,造成窑内粉碎性的爆炸,十一眼火孔被堵塞了七孔,在场的烧窑师傅和工作室助手都吓得弃窑而逃,现场乌烟瘴气,漫无边际……而为了弄清楚窑内的情况,他亲自前去观望,眼睛被毒气严重灼伤,眼泪和粘液不止。但正如方力钧所言“从艺术语言的角度来说,人的经历是不可替代的,由此产生的意义的空间和心理的空间在创作中更是不可替代的”。这些作品坍塌与破裂的形态看似带有随意性,实际从造型到烧成的每一个关键点,都要需要艺术家在亲自体验的过程中对技术和表达的临界点作出精准的把握,并具备专业知识的储备和材料实验工作的耐力。

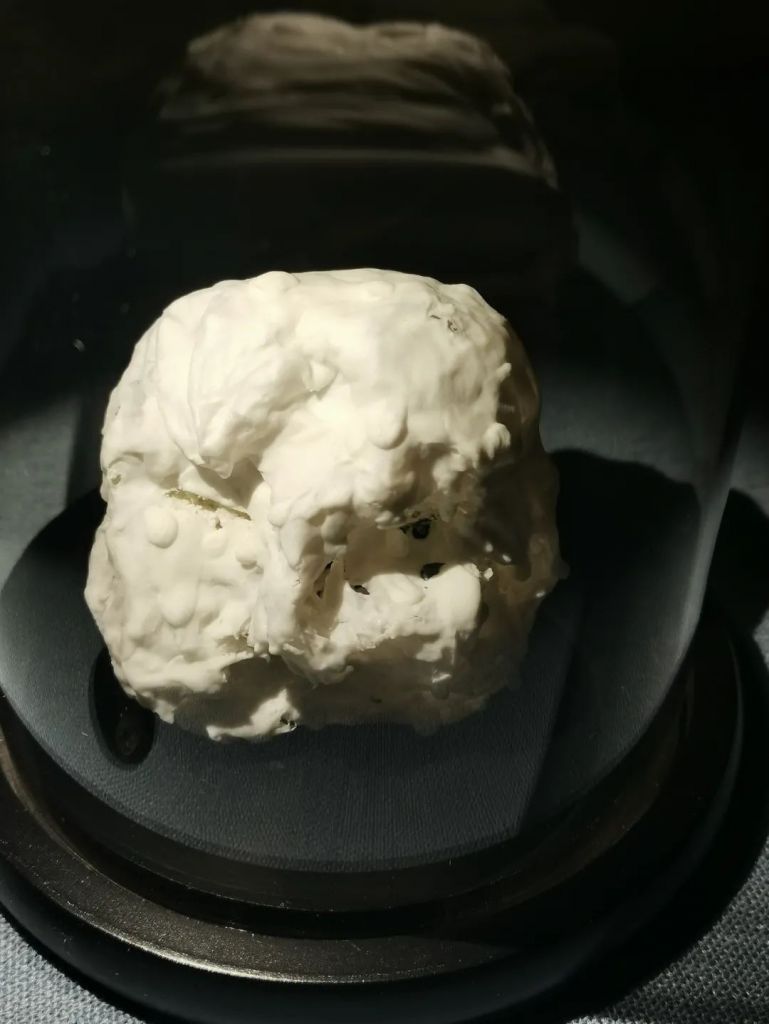

第四,强调关系的重新构建,这其中不仅包括艺术家与陶瓷媒介的关系,还包括观者与艺术作品的关系,以及陶瓷本身的内部关系。这些空心的陶瓷甚至比纸还薄,面对它们,要极其小心地观、拿、放和移动,因为空气里的轻风、温差、干湿度,甚至人的声音、呼吸都会导致其破裂和损坏。即使非常小心,也为布展和运输等工作带来了极大的考验。无论是在展厅观看,还是收藏据为己有,都无法很随意地与之互动。人与瓷,在这种小心翼翼中启动了更加丰富的感官神经,同时在二者之间形成了一种“远距离”的关系。这就和传统陶瓷给人的感受完全不同。传统文化中陶瓷作为日用和观赏的器物,只要不打碎对保存环境的要求限制很小。那些按照实用标准设计和制作的瓷器,很轻易自然地就融入到人们的生活中被启用,保持对手指和嘴唇的友好,构成亲密的“近距离”关系。在那些以人物头像为表现对象的“仿生陶瓷”系列作品中,方力钧借这样一个蜕皮人像的题材,去突破陶瓷最普遍的物质呈现方式:烧成后以釉料覆盖泥的完整状态。他模拟人皮肤的分层来同时呈现出每一层釉与泥,让每一个单位元素从整体中剥离,凸显出独立的物质性与新的美学张力,并在“陶瓷”中构成新的关系。

以上是方力钧在陶瓷创作中的几个要点。与此同时,这些陶瓷作品与其这几十年来通过其他媒介和形式所进行的创作存在着一种共通和内在的关联。包括陶瓷在内的方力钧所有的创作,都来自于现实的生存体验和真实感受;对于生命的认识,对于人性以及各种关系的探讨,作为一条线索在他的创作中贯穿始终。于他而言,艺术的深刻是基于对历史、社会、人性,以及自我与外界的关系的理解,而不是具体作品的显性表现。媒介的特性不能成为艺术表达的限制,“细心体会自己内心真实的痛与喜悦,就会发现与之匹配的形式、方法、材料——而这才是尊重自己、强化存在的最佳途径”。他可以同时期周转于多种媒介的创作中,这种转化来源于他的创作动机和创作心理,而不是他对材料的熟悉程度。

方力钧自述,最初在纸上写下的关于陶瓷的几个关键词,即是他心目中对时代和生命认知的最揪心描述!那些薄如蝉翼的堆砌的方块、扭曲的头像、破裂的蚕蛹……都呈现出的是一种互为支撑又挤压撕扯的关系,在时间和经历的无尽动态中,不断留下破碎的痕迹,是当下生存状态的写照,也是生命走向毁灭的镜子及生命宿命的物化显现。方力钧的现实主义从来都不是以现实场景的还原去构建,而是以流动的关系为着眼点,去呈现不可名状的真实情绪。许多对于标准不确定性的疑惑,在方力钧孩提时代就埋下了种子。所以他不愿做人群中的一员,始终保持独立和清醒。他曾谈到过童年时代两次对眼神的深刻印象:一次是爷爷对父亲的眼神,示意避开可能会乱说话的孩子,第二次是父亲给自己的眼神,要求他融入到群体的行为和情绪中去。这是方力钧最早感受到社会对人的规训,也就此形成了对自由与禁锢这一命题的高度敏锐性。那些在童年时期所经历的苦难、疑惑、懵懂与记忆,使他不愿意随波逐流,甚至憎恶那些没有独立思考的乌合之众。他亲历了虚伪的标准对人性的扭曲和对生活带来的灾难,亦在成长中感受到家人最朴实的疼爱和庇护,所以他不愿被所谓的标准所欺骗,更不愿做无知施暴者中的一员,他追求独立,保持清醒,同时持有一种普世的悲悯情怀。由此形成个人的艺术态度和文化立场,是对自由和真实的追求。他一直寻找对于常规的突破,包括时代的常规、历史的常规、创作的常规,以及自身已有的常规。他要的自由,本质是对人性的尊重。

此次展览的主题仅为我们提供了两个关键词:“方力钧”与“陶瓷”,但这两个关键词背后的阐释性空间却是巨大的和极富张力的。

赵婉君

2020年11月