Perrotin Contact for price

所谓的街头艺术家(street artists)能够蹿升为蓝筹新秀,已然不是什么新鲜事——自 KAWS 在香港苏富比拍卖行以《The Kaws Album》(2005)创下1.16亿港元的拍卖奇闻以来,已经过去了近两年时间。在此半年后,班克斯(Banksy)的《下放国会》(Devolved Parliament, 2009)更斩获980万英镑,再一次刷新该类别的拍卖纪录。对定义尚不明确的街头艺术而言,这两位凭借单名便如雷贯耳的艺术家可谓是该类别的“双生王子”,但二人的艺术路线实则南辕北辙:KAWS 充满活力、风趣的翻版卡通(riff)与班克斯狡黠的喷漆模板(stencil)涂鸦是当代艺术中最容易识别,也是长久以来最“吸金”的两种风格。然而,当全世界的收藏家对 Companion 公仔系列以及《女孩与气球》(Girl With Balloon)版画的热情丝毫未减之时,“街头艺术”的确切参数却依旧模糊不清。

Rite Gallery. $700

在香港富艺斯20世纪晚间拍卖主管夏洛特·雷波(Charlotte Raybaud)看来,“街头艺术”类别本身就带有一定的模糊性。“你很难从本质上去定义街头艺术,” 雷波说,“它很难归类,因为它时而以涂鸦的形式出现,时而以图像为依托。前者经常与后者以对立的方式并列展示,但在我看来,两者也有诸多共性:对喷漆模板以及再生产要素的使用、对日常视觉内容或口号的指涉与质疑,当然,还有‘街头’的语境——或是其独特的‘草根’特质。”雷波表示,在为潜在竞拍者讲述街头艺术作品时,她既会强调上述的美学元素,也会着墨作品的理念基础。她表示,这些理念往往围绕着民主化展开。

Shapero Modern.£200,000 - 300,000

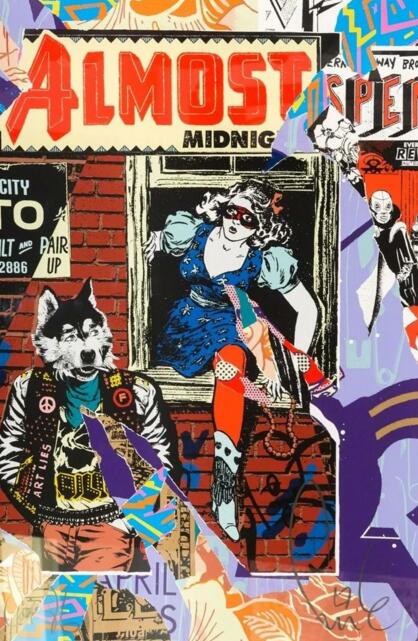

研究街头艺术的学者也表达了类似的观点。在线街头艺术社区“布鲁克林街头艺术”(Brooklyn Street Art)的联合创始人海梅·罗霍(Jaime Rojo)和史蒂芬·P·哈灵顿(Steven P. Harrington)表示,虽然涂鸦艺术(graffiti art)由于注重文字表达和作者意愿,一般来说应该被视为一个独特的类别,但街头艺术的界限在审美上来说是很难明确的。二人说道:“它可能会大量借鉴广告、品牌创建或是传统的壁画制作工艺,也会汲取流行文化的美学以及创作传播方法。”在二人看来,虽然街头艺术可能更注重具象而非涂鸦,但它并不仅仅局限于图画表现——概念、雕塑、电子和行为实践已被不同程度地纳入了街头艺术的宽松范畴。作为阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)为现代艺术博物馆(Museum of Modern Art)绘制的现代主义路线图的翻版,丹尼尔·费罗(Daniel Feral)的《费罗图》(Feral Diagram)以互相交错的历史运动为主题——这些运动最终凝结成街头艺术的相关实践,编织出一个复杂的网络,从波普艺术、行动绘画(action painting)、符号学到“垮掉的一代”(Beat)诗歌的剪裁拼接手法(cut-ups),不一而足。

Alpha 137 Gallery. $5,000

涂鸦历史学家罗杰·加斯曼(Roger Gastman)于2018年在洛杉矶开幕的巡回展览 “超越街道”(Beyond the Streets)便强调了街头艺术的可塑性。该展览促成了一场作品的对话,将珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)、游击队女孩(Guerrilla Girls)、村上隆和谢泼德·费雷(Shepard Fairey)等艺术家汇集于一处。为了获得影响力和关注度,流行艺术家通过各种方式挖掘公众艺术形式的风格内核。在加斯曼看来,霍尔泽的流浪口号与1970年代纽约地铁车厢上的喧闹涂鸦之间的距离,似乎只是一个度的问题。

Street Art Power. €450

尽管在审美上,街头艺术可谓包罗万象,但罗霍和哈灵顿仍然坚定不移地认为:街头艺术属于街头。“无论是街头艺术还是涂鸦,正宗、原始的定义都会明确要求,作品需要在公众视野中的街头以非法的方式完成。”二人说道,“在工作室专门为市场制作的作品,严格意义上并非涂鸦或街头艺术。它们可能是‘涂鸦风格’或‘受街头艺术启发’的作品;但本质上,它们是美术品。”在这种观点中,街头艺术中的 “街头”不仅仅意味着一脉相承的图像制作,更是一种反权威、反商业的精神——这种精神似乎是鼓舞艺术家创作的关键所在,班克斯便是其中之一。他一直明确反对拆除、展览和出售他的公共壁画。

Corridor Contemporary $1,000 - 2,500

布鲁克林博物馆的艺术副总监莎伦·马特·阿特金斯(Sharon Matt Atkins)也认同布鲁克林街头艺术二人组的狭义概念。“一边是街头艺术家受委托创作壁画,一边则是他们在未经许可的前提下安置图像——这往往是街头艺术的根基所在,”阿特金斯说。“但现在,越来越多的所谓‘街头艺术家’被委托创作壁画。一件公共纪念作品是不会被视作街头艺术的,因为它由他人委托而作,经历了审查的过程。” 事实上,阿特金斯曾在布鲁克林博物馆策划过 FAILE、Swoon 和 JR 的个展;正是因此,阿特金斯在是否要称某位艺术家为“街头艺术家”这个问题上一直犹豫不决。他更愿意将这个词看作是对媒介的一种描述,而不是对艺术家的分类。

Turner Carroll Gallery. $26,000

“我记得,当我与 Caledonia Curry(又名 Swoon)合作举办她的展览时,曾有过很多这样的对话——我会一直告诫人们,‘不要把 Swoon 称作街头艺术家’。” 阿特金斯说,“她是一个在街头工作的艺术家,或者说,她的根基是街头艺术。我认为,这种区隔非常重要。对于布莱恩·唐纳利(Brian Donnelly,又名 KAWS)而言,他曾以 KAWS 的名义开始创作涂鸦,也做过街头艺术。但我绝不会将他称为街头艺术家——这只是他艺术实践的一部分。”布鲁克林博物馆即将开展的调查展“KAWS: WHAT PARTY”似乎正视了这种区别。展览将展出 KAWS 的涂鸦和街头艺术作品,并将其视作艺术家职业生涯的组成部分;除此之外,作品还涵盖绘画、雕塑、家具等多种媒介。

GALLERIA CONTINUA Contact for price

这个概念上反商业的类别,却正经历着史无前例的价值蹿升,这一现象又要如何解释呢?或许诚如作家黛西·阿利托(Daisy Alioto)所言,这是 “涂鸦士绅化”的结果——由于靠近被标榜为“正宗”(authentic)的房产区块,涂鸦的可接受度越来越高;也可能像雷波所说的那样,媒体的过分聚焦使街头艺术不断走红,像班克斯这样的艺术家一直占据着新闻的头条。此外,这些艺术家的诸多实践也有民主的一面。虽然雷波并不认为,具有收藏价值的 KAWS 小公仔直接属于街头艺术的范畴,但她确实相信,制作价格适中、容易获取的艺术品所传达出来的基本精神,与街头艺术这一类别在理念上是吻合的。

Lougher Contemporary Under £1,000

当然,也可能像罗霍和哈林顿所主张的那样,进入市场并被宣传或定位为 “街头艺术”的作品,到头来根本不是街头艺术——KAWS 和班克斯创下记录的拍品均是画在帆布上的作品,恰恰符合罗霍和哈林顿对这类作品的“美术”定位。阿特金斯也坚持类似的观点,他表示,市场上一些所谓的 “街头艺术”作品均是工作室实践的产物,目的是为了支持该艺术家在公共领域的创作。“像 JR 这样的艺术家,他创作的大型或大篇幅装置作品,都是为公共领域服务的——他也会制作如版数作品之类的版画,”她说,“而这些资金最后又会被收集起来,投入未来的公共项目之中。”

无论许可与否,这些公共艺术项目最终还是将我们带回到街头艺术的核心张力场中:一切游走于审美的无界和概念的狭隘之间,私有的财产与公共的曝光度之间。若要辨析街头艺术,确定的规则似乎只有一条——即认识到它的界限是可变的。在分歧与摩擦中,街头艺术的概念不断经历着“破”与“立”的过程。