按:从小相信“眼见为实”,于是人生几乎变成了“睁眼看世界”的漫长过程。后来历练多了,尤其进入所谓艺术界,成为其中一名工作人员,无论创作还是研究均和视觉有关,视觉已然成为了思考的对象,才蓦然惊觉,“眼见为实”其实不太“实”。不仅人们经常性地“视而不见”,而且,他们还只看见他们所知道的对象。然后,他们不断地被告知,他们所看到的,就是世界的全部。当然,我们所看见的,并不是世界的全部。视觉还要借助于理性判断才能成为获得确切知识的有效方法。“入目三分”的意思是,入目要达到三分,视觉才能有作用。我的希望是,三分之后,能否再加半分?本专栏就是“入目三分”之后的半分,我把这半分写出来,期盼能与读者分享。是为开栏之语。

克拉里(Jonathan Crary)用了整整一章讨论修拉的一幅画。当然,这是他的风格,300多页的书[1],也就讨论了3件作品——马奈的《在花园温室里》(1879)、修拉的《马戏团的巡演》(1887-1888)和塞尚的《松石图》(1900)。

克拉里所讨论的问题,如果用一个关键词来概括,可能“断裂”一词会比较恰当。当然,博学的克拉里所涉及的学科如此之多,远远不是“断裂”一词所能形容的。但至少他在面对问题时,包括面对作品,总是能够敏锐地从中发现一种深刻的“断裂”。这一断裂源自知觉,表现在画面上,呈现为现代人观看的狂迷。或者反过来,观看陷入无法自我抑制的狂迷之中,因为原本完整的知觉,因各种推进,大到工业化,小到几何光学和生理心理学的分门别类的解析,而变得不那么完整了。知觉从内向外呈现出一种冲突,一种自觉或者不自觉的分裂感。

至少,克拉里解了我对修拉的一个困惑,那就是这个宣称绘画等同于科学,他只是在做光谱分析的“点彩派”画家,为什么在画面中总是表现出一种自相矛盾。比如《大碗岛的星期天下午》,草稿有一种生动感,因色点而形成的距离和虚蒙非常迷人;可正稿却因“硬边”而把点彩的自然性给“消灭”了,画面呈现出一种冷静的、非自然的几何效果。克拉里着重分析的是他的另一件著名作品《马戏团的巡演》。克拉里提醒我们,在这幅作品中:首先,透视已经被严重扭曲,焦点透视让位于一种变形,以适应画面安排的需要;其次,尽管在色彩风格上仍然属于典型的点彩,但修拉在这里表现的却不是室外光,而是非自然的舞台光,悬挂在顶端的一排煤气灯,在半暗的现场中闪烁着昏黄的光芒。克拉里随即描述修拉对画中人物的刻画,轮廓是偏于修饰的,形象却颇为晦暗,尤其是居中吹长号的表演者,男女不分,似乎是对雌雄同体的暗示。如果把长号的形和表演者的身体联系起来看,则长号下半段恰好位于表演者的中间,显然有一种性的意味在。

这种分析对我来说当然有一种前所未有的新鲜感,丰富的联想力说明艺术家创造动机的复杂程度超过一般人的想象。或者,退回来说,至少在解读作品方面,人们的理解也应该是宽广的。复杂的解读还包括表演者身后的海报,上面是隐隐约约的两个“0”,由此而联想到这一数字在数学史和科学发展当中的重要作用,以及由此而引发的象征意义。其实,克拉里更重要的解读还不在这里,他对画幅左边的没有叶子的树的理解让人深思。他认为:貌似枯树的这个图案,其实是一个包含特殊意义的象征符号,其能指让作者联想到著名生理学家和物理学家亥姆霍茨(Hermann von Helmholtz)在其著作《论生理光学》中的有关描述以及插图。在这些描述中,亥姆霍茨一举推翻了传统的认为眼睛是一个透明晶体的看法,以为观看只是对光线的一种被动接收与处理。亥姆霍茨指出:我们的视觉器官有一种生理性的本能,会产生“内视”现象。意思是说,在某种条件下,我们可以“看见”视网膜上的血管!亥姆霍茨用插图标出了这一血管的形状。而出现在修拉作品中的树,恰恰指向了这一“内视”本身,其形状恰似亥姆霍茨的插图,有一种血管般交错而迷人的力量。所以,应该是一棵“视网膜树”。

其实克拉里并没有给出修拉是否阅读过亥姆霍茨专著的依据,更无法证明修拉在描绘这一棵树时,会以此去暗示亥姆霍茨的“内视”。他只能大概猜测,基于亥姆霍茨的名声以及他的研究在当时的影响力,并不能排除修拉熟悉其中的观点。

重要的不在这里,重要的是克拉里由此而去探索光学发展当中的一个断裂,从笛卡尔的几何光学如何转型为亥姆霍茨的生理光学,其中,在对色彩的理解上与牛顿对抗的歌德,以及在记忆方面柏格森因应器官量化而导致的碎片化结果所提出的“绵延”说,都由此而得到了具有历史感的阐述。

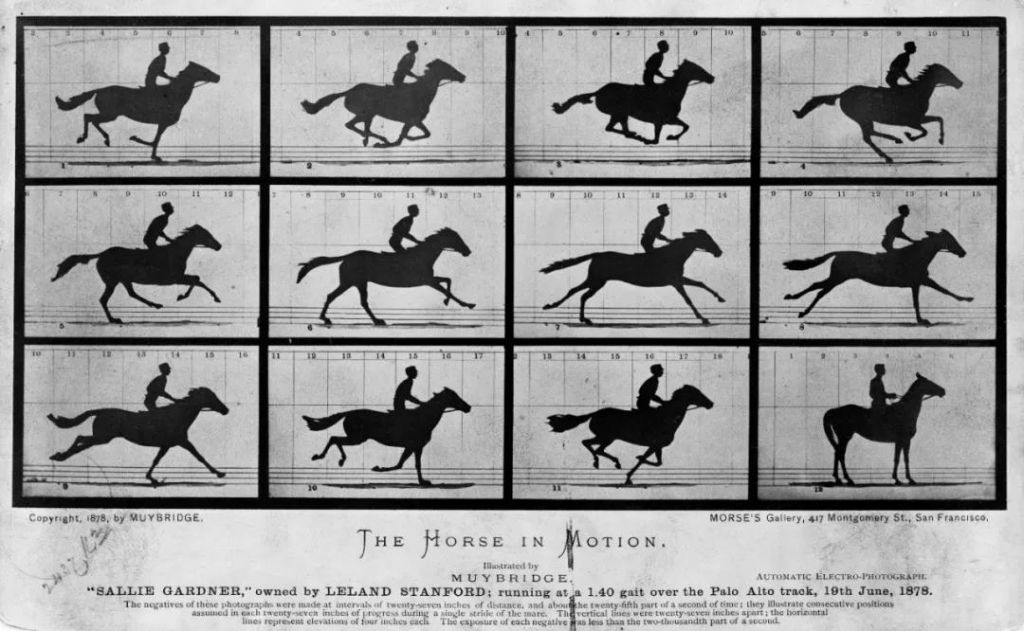

在某种程度上,我们完全可以把物理学视为一种光学。也正是在这一点上,克拉里提醒说:物理学就是一种知觉[2]。这里的意思是:对光的解释,包括其性质,一直是引领物理学发展的中心问题。光显然和观看有关,涉及对视觉原理的认知。在笛卡尔时代,人眼就是一个脱离肉体的暗箱,观看是对光的接收与处理。摄影发明之后,人们普遍认为:相机底片类似于人眼的视网膜,物像经由折射在这里成形,从而产生视觉。可是,当亥姆霍茨把物理学测量方法引进生理学,成功地测量人的神经传导生物电的速度时,就视觉而言,研究的重点就从仪器模拟发展到细胞水平,经过分类、量化的处理,“折射”的光学概念转变为“激活与抑制”的生理概念。这一发生在19世纪晚期的转变非同小可,它无疑引发了传统知觉理论的崩溃,原先以为完整统一的知觉系统随之出现了断裂。这个时候在影像领域恰好发生了从静止向活动过渡的事实。迈布里奇(Eadweard J. Muybridge)与美国大亨史丹福合作,通过连续摄影证实了马在跑动时不可能“四蹄腾空”。迈布里奇的实验性工作极大地启发了其后出现的电影,以至于他成为电影真正的先驱,尽管电影发明与他无关。反过来,这一连串崭新的发明深刻地刺激了对知觉现象的解释。这就是亥姆霍茨强调的,不能把眼睛看成是一个透明晶体,不同功能的细胞具有特殊的工作方式,有各自的“激活与抑制”,对光的反应超出折射的范围。这一观点显然成为物理学家马赫的“感觉的要素”的前提。马赫沿着这一路径指出:从某种程度看,物理学和心理学所面对的对象具有同一性,尽管其所使用的概念并不一样。

其实,传统知觉的崩溃,表现在艺术上,就是各种不同类型的写实主义的最后终结。既然视网膜不能解释为相机的底片,描摹自然外表就只能逐渐变成一种媚物而不是认知。不管修拉是否阅读过亥姆霍茨的《生理光学》,也不管他画中出现的枯树是否属于“视网膜树”;但是,表现在修拉作品中的一系列分裂,至少呈现出一种独特的困惑。一方面点彩符合光谱的分析结果,另一方面他却对人造光产生了强烈的兴趣;一方面他强调观看中的距离正在破除清晰的轮廓,另一方面却又坚决地在绘画中贯彻接近硬边的分割效果;一方面他深知焦点透视这一编码,另一方面却又偏偏强调一种画面的构成感,从而让作品自身去滋生意义。无论从哪一个角度来看,修拉都是一个矛盾体,他的困惑因此具有时代的价值。

米尔佐夫(Nicholas Mirzoeff)讨论色彩与光的时候曾经指出:发生在这两个领域的现象是光对色彩的规训,色彩属于女性,属于原始人的趣味,而光则具有强加性,统一因纯粹色彩而出现的可能混乱。然而,修拉的点彩风格正是强调纯粹色彩功能的典范。在他的画面中,光与色彩是和谐的,这一和谐表现为可见光在转变为色彩时,色点分割有效地填补了光与色彩的空隙,并在观看中重新调和为整体。鲁迅强调木刻究以黑白为正宗,否则就会过于纤巧。鲁迅强调的不是木刻的特性那么简单,他强调的是木刻作为一种快捷的宣传与鼓动的媒介,必须黑白分明才会产生效果。修拉不属于这两者,修拉是知觉断裂的自觉体验者。对于修拉来说,作品只是媒介,在这一媒介中,光重新规训了色彩,造型则坚决地规训了光。然后,亥姆霍茨的“内视”外化为独特的符号并成为作品这一媒介的延伸,成为作品的内容。只是,进入21世纪以后,当网络成为人的中枢神经的全面延伸时,修拉的“视网膜树”反倒成为经典,立在视觉史的深处,发着幽深的暗光。

注释: