众所周知,对艺术品的真伪判别,与观者或研究者的相关视觉经验的积累,有着十分明显的关联。那些真正从事鉴赏而且其成就有某种传奇性的鉴赏家常常是备受推崇的,甚或可能到了让人顶礼膜拜的地步。像伯纳德·贝伦森这样的大鉴赏家,其影响几乎无人可及:如今在美国主要的博物馆里都有他当年建议或推荐购买的藏品。另一位著有《赝品》(1948)一书的艺术鉴赏家奥托·库尔茨同样是令人仰视的卓越人物,其《赝品》一书将艺术品伪造的历史梳理出来,内容兼及油画、版画、玻璃制品等,时间跨度则从古代一直到20世纪。

在艺术博物馆里,鉴赏的重要性显得尤为显著,具体体现在:一是将进入博物馆而且未被辨别的赝品或临本与原作区分开来。二是针对某些作品,重新有根有据地将其从埋没在等而次之的临本、助手之作甚或赝品之类的泥沼中确认为最高的原作本身,从而根本地还原特定艺术品的真实价值,并进一步确定其在艺术史上的恰当坐标位置。当然,博物馆中的大多数展品应该是有明显归属记录的,尤其是那些世界上权威的艺术博物馆,其展品(藏品)的来源或有实地遗址的历史依据,或有考古发掘的实证报告,或有文献著录的有力支撑等,因而,绝大多数是确凿可信的。

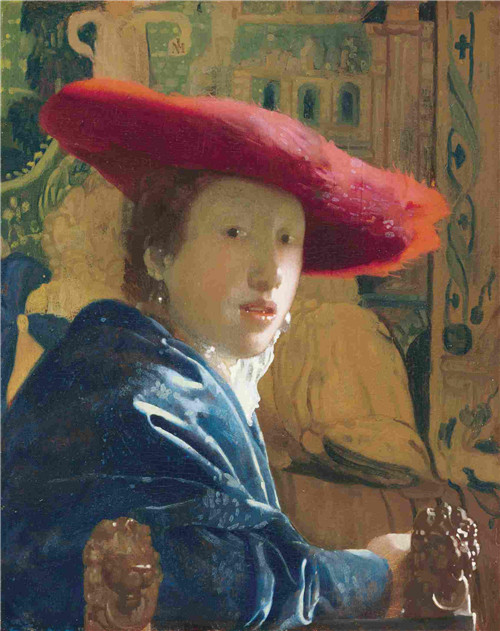

带着红帽子的少女(油画) 22.8×18厘米 1665至1666年 维米尔 华盛顿国家美术馆藏

带着红帽子的少女(油画) 22.8×18厘米 1665至1666年 维米尔 华盛顿国家美术馆藏

问题在于,几乎所有伟大的艺术家,其作品或风格都不能幸运地躲过被人刻意伪造的命运。一方面,在市场上,大量的伪作因为需求的缘故而纷纷出炉。另一方面,赝品又确曾以各种各样的方式混入博物馆中。因为即便有专家和学者为之层层把关,他们也有看走眼的时候。1974年,美国克利夫兰博物馆花了100万美元到200万美元买下了一幅描绘圣凯瑟琳的绘画,此画被认为是16世纪的德国画家马蒂亚斯·格吕内瓦尔德所作。3年之后,此画却被认定是20世纪的伪作。为此,时任博物馆馆长的李雪曼承认判断失误,并且博物馆也要回了购画的巨款。但是,李雪曼却为此一生背负这个巨大的“污点”。

有意思的是,随着相关研究的展开,即便是那些在美术史上已有定论的伟大杰作有时也难免疑窦丛生。藏于西班牙马德里普拉多博物馆中的《巨人》(又名《恐慌》或《骚乱》),曾一直被认定是浪漫派先驱戈雅的不朽杰作之一。这幅画于1808年或1812年的作品在画家的儿子杰维尔·戈雅1812年继承其遗产时就被登录为《巨人》。后来的拥有者佩德罗·杜兰在1931年将此画交给了普拉多博物馆。可是,专家们如今却惊讶地发现,它绝对不可能是戈雅的手泽,而可能只是戈雅的一个叫做阿森西奥·朱利安的弟子所画。因而,从2009年1月26日起,该画作的展览标签中原有的作者名字戈雅不见了!一个有趣的现象是,有多少戈雅迷是多么不愿意承认这个事实,连普拉多博物馆的名誉馆长何塞·安德里亚德也不太情愿将这一作品从戈雅的杰作中彻底排除出去。

鞭笞基督(板上蛋彩画) 24.8×20厘米 约1280年 奇马布埃 纽约弗里克收藏馆藏

鞭笞基督(板上蛋彩画) 24.8×20厘米 约1280年 奇马布埃 纽约弗里克收藏馆藏

在一些大博物馆里的大师作品的真伪性悬而未决或有分歧的现象,其实并不少见。譬如,华盛顿国家美术馆收藏的维米尔的《拿笛子的少女》在标签上注有“传为维米尔所作”的字样,表明该馆对这一作品的真伪有保留意见,但是,2008年,由大都会艺术博物馆欧洲绘画专家里亚德克编辑的一本权威图录却将其收入了。华盛顿国家美术馆收藏的维米尔的《戴着红帽子的少女》是一件被看得很重的作品,2004年出版的《国家美术馆:典藏大师画作》图录就将此画用作封面。但是,著名学者布兰克特却认为这是一件在1822年之前的、出处交代不明的作品,不过是18世纪的伪作而已。另一位来自华盛顿国家美术馆的学者维勒克则坚持认为,这是维米尔的原作。

还有艺术家与艺术品归属关系的误置,也是一个颇为广泛的问题。上世纪50年代,美国长岛东汉普顿的一个画家尝试用其同乡波洛克的风格作画,画得相当接近,而这一作品随后就搁存在阁楼里。大约50年之后,他的子女发现了这件作品,而此时他早已去世多年。不知情的家人都以为此作就是波洛克的原作,于是,就通过艺术商售出了该作品。其实,艺术商所依据的证据主要是那些家属所提供的描述而已。

更为复杂的是,艺术家也可能因为种种原因而卷入伪造的行列。比利时超现实主义画家马塞尔·马里安就曾在1983年出版的《记忆之筏》回忆录中披露勒内·马格里特在战争年代的某些伪造行径:“从1942年到1946年,我卖了数量可观的素描和画,被人认为主要出自毕加索、布拉克、契里科之手,其实全都是马格里特制作的。有时出现一些意外的障碍或怀疑,他就问我要一纸这一位或另一位的证书,我们就赶紧制作出来提供给他。再说,这类偶然的情形本来是可以避免的,如果马格里特更仔细的话,尽管他把这种工作看成真正的苦差事。应当指出的是,当时缺乏准确材料,彩色的复制品,即使可以找到,也是质量差,谈不上忠实于原作。于是,马格里特就只好即兴作画,在没有坚实的资料的情况下,随意添枝加叶,这样就出了问题。”

事实上,对艺术品的真伪问题的认识难度与其常常是无以定论的区域里有关。因此,鉴赏三维的协同就显得十分必要。所谓鉴赏三维指的是“出处”“目鉴”和“科学测定”这三个方面。

首先是“出处”研究,包括有关的著录,追踪的是从艺术家作品脱手一直到今天的收藏家的转移记录以及其他相关的佐证。有的学者还认为应该包括作品的原初语境,也就是作品的第一身份感。比如,德拉·罗比亚为教堂而定制的陶质圣母像就应当放在原处。英国作者E.V. 卢卡斯说:“就算是移到拥有古董氛围的巴杰罗博物馆,它的魅力也会减半;而摆在大英博物馆里则会显得冰冷坚硬。”

然而,并非所有的艺术品都有详尽的出处材料。有时是后继材料的出现,才使得出处显得有据可依或另有结论。以纽约弗里克收藏馆曾收录的一幅18世纪新古典主义大师大卫的肖像油画为例,该画作本身几乎无懈可击,精彩之至。可是,后来研究者却发现了一幅同一肖像的素描作品,素描并非大卫所作,而是出自大卫的一个女弟子之手。那么,那幅肖像油画也可想而知不是大卫的手泽了。

其次是“目鉴”,注重一种对特定艺术家创作性情,作品技法、风格等特点的把握或洞察,是一种有时体现为直觉的反应。事实证明,这样的直觉反应虽然未必有多少理性的成分,但是却往往会有可能是极其敏锐和准确的。1950年代,弗里克收藏馆收藏了一件金色作底、精彩绝伦的板上蛋彩画《鞭笞基督》。当时有关画作的归属,好几位学者表达了截然不同的意见。有人认为可能是乔托的作品,有人认为是杜乔的作品,还有人提及更多的画家名字,一时难做定论。此画直到十几年以前还依然被笼统地标注为“托斯卡纳画派”。只有意大利的美术史家罗伯托·隆基在当时坚信自己的直感,认为从风格上看,当是奇马布埃所画,可惜无人响应。1999年,苏富比拍卖行的专家发现英国南方一豪宅中的一幅出自奇马布埃的画作与纽约的《鞭笞基督》颇为相似。最终,两幅画在纽约汇合了,专家们惊讶地发现,两者大小一致,贴金的工具完全相同,而且是取自同一块杨木木料!差不多半个世纪前,隆基的判断何其准确!

在“目鉴”环节中,签名是认定艺术品归属关系的重要环节。有些艺术家尤其看重自己签名的意义。但是,必须看到,并非所有艺术家都会在作品上签名的,如鲁本斯就几乎不在自己的画作上留下签名;而且,对签名的过分迷信或不加思究的话,也可能会带来麻烦。据说,1973年,已经92岁的毕加索在其弥留之际,89岁高龄的经纪人丹尼尔·亨利·卡恩威勒特意到医院去探望艺术家。此前,卡恩威勒断断续续地为毕加索做了长达60多年的经纪人。他到医院并不是捧着鲜花,而是带着一大叠毕加索尚未签过名字的石版画。没有毕加索签名的版画作品当然不会太值钱,而两位百万富翁也极不愿意看到艺术品价值的无谓流失。于是,毕加索为之一一签名,毫无敷衍的意思。相似乃尔,莫迪里阿尼也曾同意在他的友人的画作上签名,以帮助他们卖画,结果就有了伪作和真实签名的结合。根据记载,立体主义大师布拉克也曾经在年迈有病时在两件赝品上签过名。

最后是“科学测定”——利用有关科学仪器进行的特殊测试。现在常见的办法包括反射比检测术、X光透视、树轮年代测定等。

当然,一方面科学测定有时因为其单一,因而并非总是万能或万无一失。但是,另一方面,科学测定有时确实可以非常直截了当地解决真伪问题。1924年进入英国国家美术馆的《圣母、圣婴与天使》原被认为是15世纪晚期意大利画家弗朗切斯科·弗朗西亚的杰作,但是,由于1954年在拍卖行又出现一幅《圣母、圣婴与天使》(现藏于匹兹堡卡内基艺术博物馆),英国国家美术馆的人才开始进一步怀疑馆内那幅作品的真伪。1955年,美术馆的修复专家惊讶地发现画面下有铅笔的痕迹,而15世纪的画家是不可能用这种铅笔的。对原料所作的分析果然还发现了一种树脂酸铜,这是在15世纪意大利绘画中从未有过的。最后,测定的结论是,此作系19世纪下半叶在意大利伪造的。

艺术品真伪的鉴别是一个由来已久的问题,但也是一个严峻的现实问题。在学术研究领域里,对鉴赏问题的重要性形成反差的是专著和论文的匮乏,就如荷兰学者杜默斯所指出的那样:“尽管作品归属问题复杂而又重要,但是,鉴赏依然受制于颇为贫乏的理论分析。在美术史的学术领域,尚没有形成一种普遍接受的方法论。”不过,在某种意义上说,研究状态的贫弱或匮乏不是恰恰也意味着一种可供深掘的巨大空间吗?