北京保利重磅推出美术史殿堂级鸿篇巨制——陈丹青《西藏组画·牧羊人》 。《西藏组画》不仅是陈丹青最具代表性和影响力的个人创作,更是一件

开启伟大时代的思想启蒙之作,在中国四十年的当代艺术史上罕有作品能够在艺术价值与社会价值上与之等量齐观 。它的出现不仅在当时引起轰动,产生无可估量的社会效应,直至今天,它依然保持着鲜活的生命力,并且持续而深远地发生着影响。

在《西藏组画》中,陈丹青将主题性绘画粗糙的激情、单调的理想主义自然地转化为对平凡人物深刻且浓郁的生命表达,开启了中国架上绘画艺术的人性复苏,直接影响了八五新潮美术运动和以个性表达、批判社会为旨归的中国当代艺术的兴起。同时

《西藏组画》体现了对油画本体语言的变革。陈丹青以一种革命式的勇气打破了苏联绘画模式和叙述性题材的垄断,提供了新的写实绘画模式,直接引领了中国向欧洲正统油画溯源的风气。 不仅如此,这组绘画作品所体现出来的反矫饰的真实态度,也影响了非绘画领域。作为当时新绘画的代表,《西藏组画》与同时期的伤痕文学、第五代导演的电影一并构成80年代最为重要的文化图景。

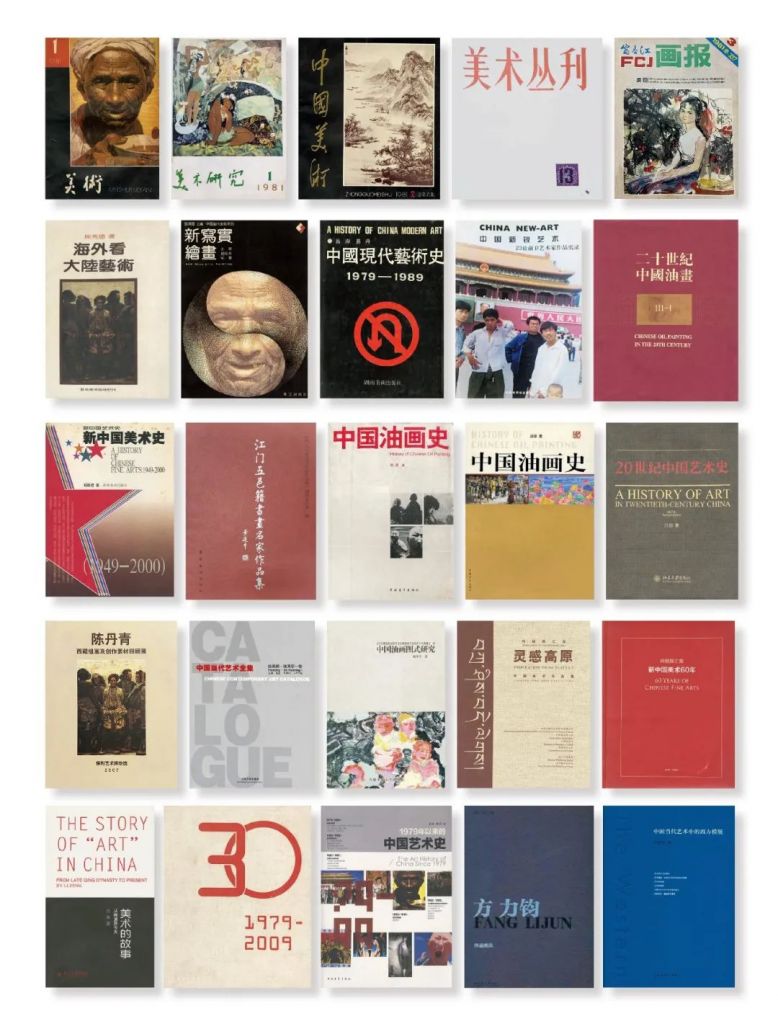

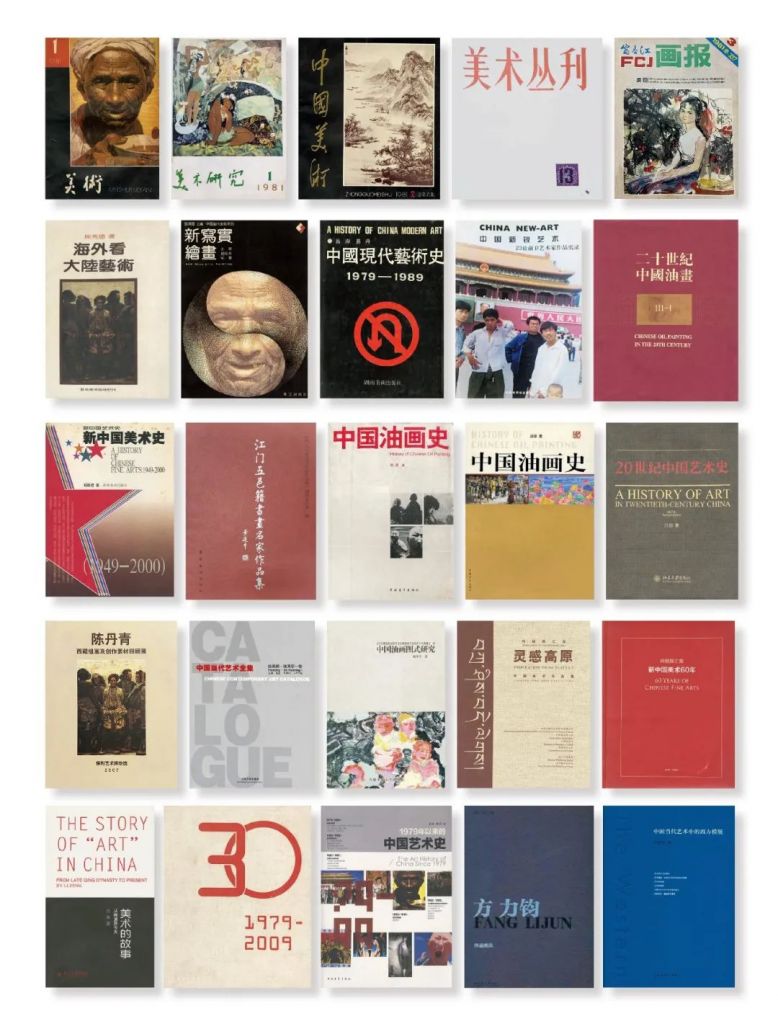

《西藏组画·牧羊人》是陈丹青《西藏组画》中影响力最大的一件。 从它诞生以来,著录、出版及发表次数达100余次,其中重要展览40多次,重要程度不言而喻。同时该作也是现阶段市场上唯一一幅尚在流通西藏组画系列作品,由藏家珍藏10年有余,今春有幸重返市场,必将成为

本次拍卖季中最受瞩目的焦点。

我弄不清他们是不是夫妇,女的并不好看,她一再用脚绊住那个男的,等他停下后,她就靠到墙上去,然后把男的拉向自己。我在前六幅中老是画墙,就把背景换成草原。荒凉草原上这对穷人的接吻也有一番诗意。热恋中的女子为什么非得又年轻又漂亮呢?这些“笨重”灵魂的美好爱情实在比公园里的恋人更打动我。

——陈丹青

陈丹青

陈丹青

西藏组画·牧羊人

1980年作

板上油画

78.9X52.3cm

签名:1980.9

重要出版:

1.《美术》 P29 1981年1月

2.《美术研究》 P51-55 1981年第1期

3.《中国美术》 P26 1981年2月刊

4.《美术丛刊》 P84 1981年

5.《富春江画报》浙江人民美术出版社1981年版

6.《海外看大陆艺术》 P46 艺术家出版社1987年版

7.《新写实绘画》 漓江出版社1988年版

8.《中国现代艺术史(1979-198)》 P53 湖南美术出版社1992年版

9.《中国新锐艺术 23位前卫艺术家作品实录》 P151 中国世界语出版社1999年版

10.《二十世纪中国油画3-1》 P58 北京出版社2001年版

11.《新中国美术史》 P169 湖南美术出版社2002年版

12.《江门五邑籍书画名家作品集》 P108 岭南美术出版社2004年版

13.《中国油画史》 P245 中国青年出版社2005年版

14.《20世纪中国艺术史》 P720 北京大学出版社2006年版

15.《陈丹青 西藏组画及创作素材回顾展》 P203 保利艺术博物馆2007年版

16.《陈丹青从“成名”到“退步”》 P21 四川美术出版社2007年版

17.《中国油画图式研究》 P81 刘少牛著 合肥工业大学出版社2009年版

18.《灵感高原 中国美术作品集》P176 四川美术出版社2009年版

19.《向祖国汇报 新中国美术60年》P244 人民美术出版社2009年版

20.《中国美术60年 1949-2009 第3卷》 P154 人民美术出版社2009年版

21.《中国当代艺术全集 绘画编 第1卷》 P26 上海书画出版社2010年版

22.《美术的故事 从晚清到今天》 P333 北京大学出版社2010年版

23.《中国当代艺术三十年历程》 P142 文化艺术出版社2010年版

24.《1979年以来的中国艺术史》 封面 中国青年出版社2011年版

25.《方力钧 编年纪事》P104 文化艺术出版社2011年版

26.《中国当代艺术中的西方模版》 P74 人民美术出版社2012年版

27.《作为知识生产的美术馆》P194 中央编译出版社2012年版

28.《中国艺术编年史1900-2010》 P963 中国青年出版社2012年版

29.《澄怀观道 中国当代艺术邀请展》 P33 西昌淡堂今日艺术馆2013年版

30.《20世纪中国艺术史》P516 新星出版社2013年版

31.《嘉德二十年精品录·油画雕塑装置卷》图版140 故宫出版社 2013年版

32.《百年中国油画名作十谈》 P105 人民美术出版社2014年版

33.《二十世纪中国艺术 上》 P269 上海人民美术出版社2013年版

34.《中国美术家协会 中国少数民族题材美术创作精品选集》P434 人民美术出版社2015年版

35.《中国民族美术》P63 2015年第4期

36.《血缘的历史 1996年之前的张晓刚》P134 广西师范大学出版2016年版

37.《西藏组画记事》P34 中信出版社2016年版

38.《丝路金穗 油画作品邀请展》 P119 吉林美术出版社2017年版

39.《20世纪主题性油画创作研究》 P194 河北教育出版社2017年版

40.《从梵高到中国当代艺术》 P110-111 松美术馆2017年出品

41.《中央美术学院美术馆藏精品大系 中国当代艺术卷》P216 上海书画出版社2018年版

42.《我与西藏组画》P21 中国今日美术馆出版社

43.《中国当代艺术全集 过渡时期的创作(上)》 P74 湖北美术出版社2020年版

重要著录:

1.《新美术》 P91-97 1981年第2期

2.《论陈丹青》P14-17 1985年

3.《中国现代画史》P333 江苏美术出版社 1986年版

4.《中国油画百年史》 P363 艺术家出版社1991年版

5.《中国油画文献1542-2000》 P1240 湖南美术出版社2002年版

6.《越界 中国先锋艺术1979-2004》 P37 河北美术出版社2006年版

7.《中国当代艺术三十年1978-2008》 P39 湖南美术出版社2013年版

8.《中国油画五百年 IV》 P126 湖南美术出版社2014年版

重要展览:

1. 1980年 中央美术学院 78 级研究生毕业作品展 中央美术学院陈列馆 / 北京

2. 1981年 中华人民共和国美术展览 巴黎春季沙龙 / 巴黎 / 法国

3. 1983年 中华人民共和国美术展览 布鲁克林美术馆、波士顿市政厅 / 纽约 / 美国

4.1984年 中华人民共和国美术展览 哈佛大学亚当斯馆、纽约林肯中心国家画廊 / 纽约 / 美国

5. 1985年 中华人民共和国美术展览 纽约世界贸易中心州政府办公室 / 纽约 / 美国

6. 1987年 中华人民共和国美术展览 加州圣塔安娜现代美术馆 / 加州 / 美国

7. 1991年 中华人民共和国美术展览 纽约布鲁斯大学美术馆 / 纽约 / 美国

8. 1998年 中华人民共和国美术展览 纽约市艺术学院 / 纽约 / 美国

9. 2000年 陈丹青 1968-1999 年素描油画展 清华大学美术学院 / 北京、湖北美术学院美术馆 / 武汉、鲁迅美术学院 / 沈阳、广州美术馆 / 广东、江苏省美术馆 / 南京、上海美术馆巡回展出 / 上海

10. 2000年 中国油画百年大展 中国美术馆 / 北京

11. 2009年 向祖国汇报 新中国美术60年 中国美术馆 / 北京

12. 2010年 中国当代艺术三十年历程 民生美术馆 / 上海

13. 2013年 嘉德二十年周年精品回顾展 中国国家博物馆 / 北京

14. 2017年 从梵高到中国当代艺术 松美术馆 / 北京

15. 2021年 四十年后再看陈丹青《西藏组画》 中国艺术研究院油画院陈列馆 / 北京

早在1980年,刚刚研究生毕业的陈丹青便以油画创作《西藏组画》蜚声海内外,也正因为这一组画,陈丹青给自己的艺术设置了一个难以逾越的高度,而后陈丹青出国学习,遍览欧洲大师真迹,但《西藏组画》无疑要比他游历后所画的所有作品更具感人的力度。《西藏组画》以一种前所未有的真实性表现了当时美术创作中从未出现过的个体的“人”的形象,尽管陈丹青一再声称他只不过是画了亲眼看到的一切,但这一组作品在特定的历史语境中所产生的效力却并不因艺术家本人的无意识心态而减弱,人们在陈丹青这组作品中更多地看到了蕴涵在其中的“人”的精神力量。

陈丹青在西藏

陈丹青在西藏

1980年,在中央美术学院研究生作品展览和全国青年美展上,两个青年油画家的作品引起了大家的注意。这分别是陈丹青的《西藏组画》和罗中立的《父亲》。他们的作品都以高度写实方式描绘了普通的人物形象,艺术家通过对质朴、粗犷的观看对象及其生活的如实描绘提醒我们,本该用这般诚实的态度去面对严峻的人生。以这两件作品为代表,彼时的绘画创作中开始涌现以自然主义的写实手法再现普通民众,特别是遥远边民的作品,即美术史中的“乡土写实主义”。在乡土写实绘画出现的同时,中国思想界开始兴起关于“人道主义与异化问题”的大讨论,因此乡土写实主义的出现实际宣告了装腔作势的矫饰描绘高踞于现代中国画坛的时代结束以及“人性之光”闪现时代的开始。

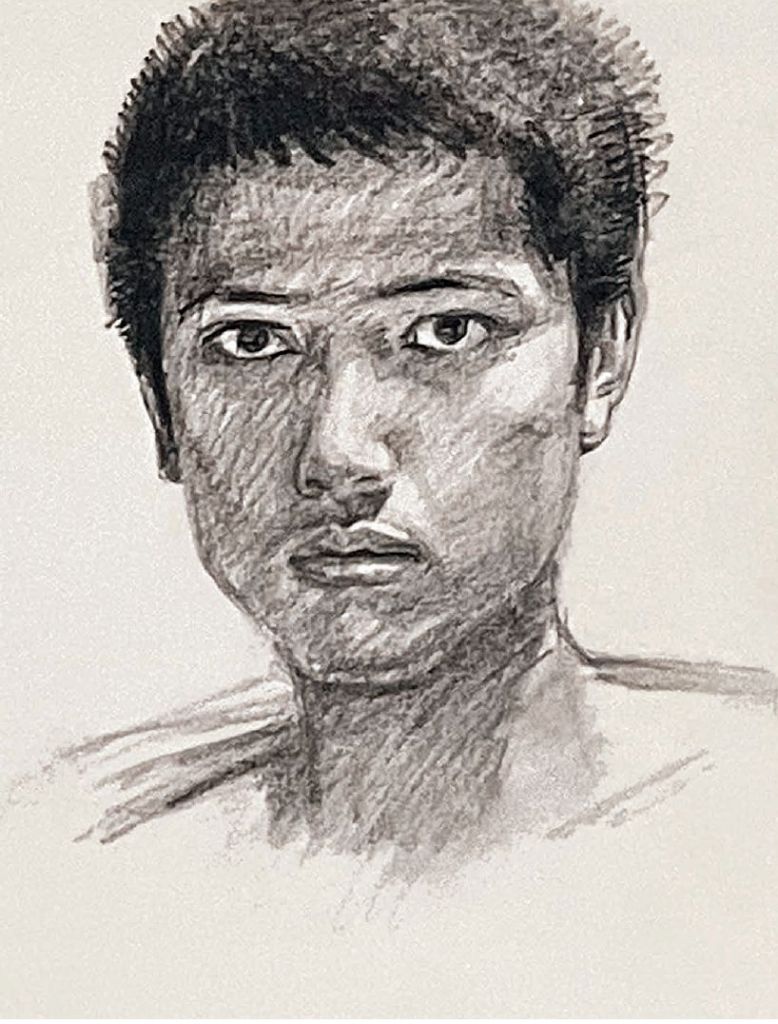

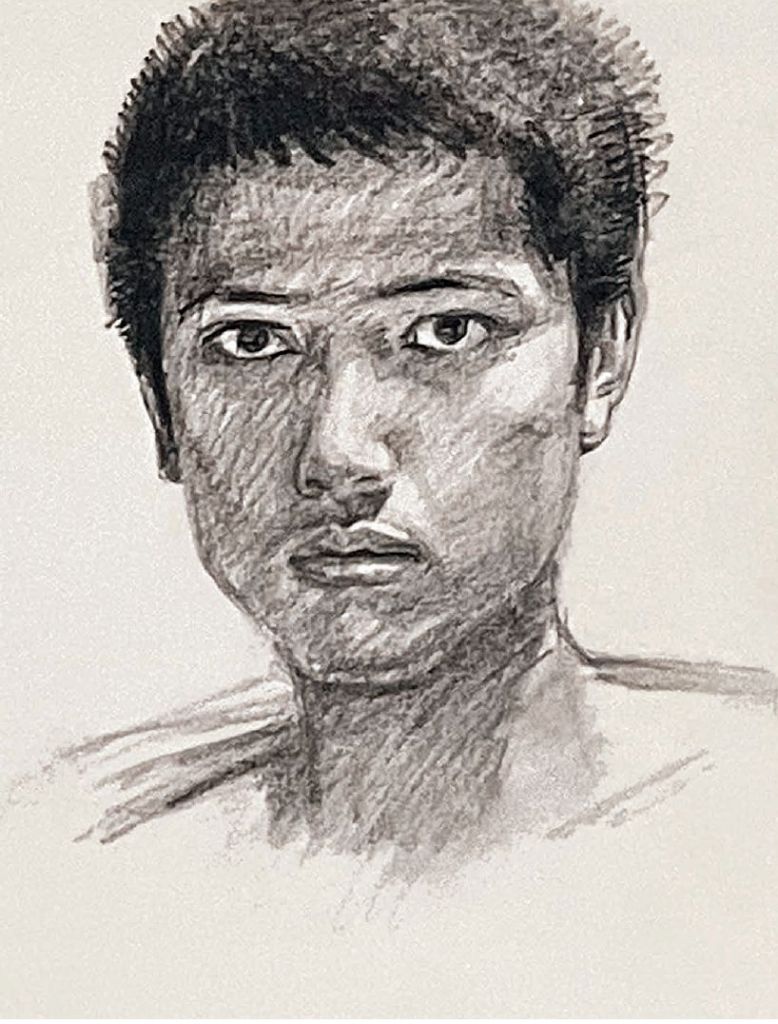

陈丹青 《自画像》 1978

陈丹青 《自画像》 1978

在进入中央美术学院学习之前,陈丹青曾在农村插队落户八年,曾创作过《给毛主席写信》和《泪水洒满丰收田》等作品。这些作品在技巧和语言风格上与当时中国常见的统一化艺术别无二致,不过《泪水洒满丰收田》中已经出现对藏族人物的描绘。藏族题材和藏民形象并不是陈丹青的专利,但这种人物形象在1980年陈丹青再次进入西藏并创作的《西藏组画》中达到艺术效果上的新峰。究其原因,他笔下的藏民不再是附属于政治宣传的刻板形象,不再是载歌载舞的宣传符号,而是无戏剧性或文学主题性的普通生活场景中的人,这群普通的藏民成为一种深沉、真善的文化形象将西藏题材提升到了一个空前的高度,打破了在人们头脑中已成定式的苏联式绘画语言,这在当时令人耳目一新,以至于陈丹青自己也曾说过,他在中央美术学院的同学认为,这些画应该属于“习作”,而不是“创作”。

陈丹青 《泪水洒满丰收田》 1976

陈丹青 《泪水洒满丰收田》 1976

由于二十世纪五十年代苏联社会主义现实主义艺术的影响,新中国以来的油画创作普遍是带有文学性主题的作品,常见的是工农兵形象,这样一种概念化的创作长期处于文艺界的主导地位。1978年3月,“法国十九世纪农村风景画展览”在中国美术馆开幕,展出了创作于十九世纪的法国油画八十多幅。这次展览对乡土绘画的出现有着决定性的,这也是中国人第一次如此大规模地近距离观看正统的欧洲写实绘画,尤其是勒帕热的《垛草》让观者印象深刻。长久以来人们习惯了苏联绘画的“写实主义”表达,习惯了“高、大、全”、“红、光、亮”的艺术语言,但如今却看到了另一种“写实”表达的存在,看到了写实主义的灵魂——“真实”。这些油画场景描绘的可能只是一对农民夫妇在田边树林下休息,但两个朴实的农民形象足以传达田园中的温馨场景,因此这次展览引起了观众的强烈反响。同样地,喜爱库尔贝、米勒、勒帕热的陈丹青正是以这样一种基本的人道眼光观察普通人的生活,以一种自己熟悉的艺术语言如实描述观察的结果和感受,正是这一点使得《西藏组画》中难得的显露出“人”的气息。

上图:陈丹青 《母与子》 1980

上图:陈丹青 《母与子》 1980

下图:陈丹青 《进城》之一 1980

整个《西藏组画》共计七幅,是陈丹青于1978至1980年间在拉萨创作完成的。这一组画放弃了当时流行的强调主题性思想的创作理念,以写生般的直接和果断描绘了藏民的日常生活片段。全部七幅画都来自藏民生活的片段瞬间——“进城”、“朝圣”、“洗头的藏女”、“母与子”、“康巴汉子”......其中《牧羊人》一画对亲吻的牧羊情侣的描绘尤为大胆直白。男人仅露背影探身亲吻女人的脸颊,留给观者强壮有力的臂膀,显示着藏族青年的彪悍力量。生动写实的细节元素赋予整幅画面生命力和美感,呈现了藏民真实生活中的一个角落、一个片刻。在《牧羊人》这幅画里,对恋人情感表达的瞬间捕捉去掉了叙事的戏剧性,让充满爱意的“此刻”凝固,超越了以往创作中那些夸耀和煽情的笔触,一切都是对自然对象的本真刻画。对于绝大多数不了解藏民生活的观众而言,这些作品中的藏民似乎就站在自己面前,就像米勒画中的农妇一样。少数民族的爱情主题在这幅画面中得到了较为直接、大胆、毫不掩饰的体现,这在此前的文革时期油画作品中是绝对看不到的。可以说,正是《西藏组画》呈现了文革后人性的复苏和个性的张扬,标志着油画创作主题多元化的新时代的到来。

上图:陈丹青 《洗发女》 1980

上图:陈丹青 《洗发女》 1980

下图:陈丹青 《朝圣》 1980

从绘画语言来看,《西藏组画》是一次在传统油画语言领域对绘画表现力上的探索。在《西藏组画》里,陈丹青将藏民的日常形象放大,由此画面中的人物形象有了一种“纪念碑性”,凸显了藏族人物身体的强健和情感的原始。陈丹青以古典绘画的方式表现了粗犷而沉默的康巴汉子质朴的风采,但尽量做到了“去感情化”,摒弃乡土绘画中的忧愁和伤感,去掉了叙事的戏剧性和空间变化,最终让时间凝固静止。尤其是西藏组画里有意削弱色彩表现而以深沉的棕褐色作为主色调刻画形象,使得藏民形象更显纯真朴实。对于画中的形象,陈丹青自述:“我想让人看看在青藏高原上有着如此强悍粗犷的生命。如果你看见过康巴一带的牧人,你一定会感到那才叫真正的汉子。我每天在街上见到他们成群地站着,交换装饰品或出卖酥油。他们目光炯炯,前额厚实,盘起的发辫和垂挂的佩带走路时晃动着,沉甸甸的步伐英武稳重,真是威风凛凛,让人美慕,他们浑身上下都是绘画的好对象,我找到一个单刀直入的语言;他们站着,这就是一幅画。”

左图:陈丹青 《康巴汉子》 1980

左图:陈丹青 《康巴汉子》 1980

右图:陈丹青 《进城》之二 1980

《西藏组画》以自然与真实在美术界产生了广泛的影响,除了画面淋漓地刻画了藏族人民淡然和坚韧的气质之外,另一个重要原因在于陈丹青对一种少见题材的选择。对此,陈丹青本人的态度是淡然的,“有人要我谈谈怎样在这幅画里表现了对人民和生活的感情,对社会现象和民族命运的关注。倘要在这个命题上发挥,我也许能写好几页,但这恰恰是我不愿意多说的东西......如果观众能够不期而遇地被作品的真实描写和人道感打动,感到‘这就是生活,就是人’,那就是我最大的愿望了......有人叫好,说我揭露并谴责否定了这种可怕的落后愚昧现象。我的回答是否定的。我讨厌用绘画去揭露什么。有人说我对他们抱着深切的同情和怜悯,也未必......”

陈丹青 《西藏组画·牧羊人》 1980

陈丹青 《西藏组画·牧羊人》 1980

实际上,在经历了长久地、矫饰地歌颂后,艺术家并没有忘却关于生活的沉重与阴暗、人的愚钝与麻木、环境的落后与贫困等这些自然与真实的时刻,陈丹青无意于刻意发挥这些,而是客观忠于生活,作一种如实的记录,但这种忠实依然有艺术表现力上的仔细考量。比如在《牧羊人》中,亲吻的场面不是刻意地布景,而是像照相抓拍到的镜头一般,造成观者的一种现场感,在视觉上产生了强烈的冲击力,从而把观众放到了目击者的位置上,使人如临其境,目睹眼前的真实,感受眼前的真实。

陈丹青 《西藏组图·牧羊人》(局部图)1980

陈丹青 《西藏组图·牧羊人》(局部图)1980

综上,在《西藏组画》中,陈丹青以一种冷静客观的心情无意间动摇了人们有关艺术的既成观念,让人们看到表现生活的某种新的可能。画面中的藏族人民用他们强悍的身体和纯真的情感一扫此前主流创作中的戏剧性与唯美、矫饰的传统,改变了在中国流行了几十年的写实规范,让真实再次回到艺术创作中。因此《西藏组画》无意间喊出了时代的心声,它迫切地呼唤着自然,呼唤着沉睡已久的人性,在某种程度上这组作品已经超出了艺术本身的范畴,而具有了思想启蒙的普遍意义。

陈丹青 《西藏组画·牧羊人》草图

陈丹青 《西藏组画·牧羊人》草图