2021年7月10日,《永恒史:毛旭辉四十年回顾展 1980-2021》在北京当代唐人艺术中心开幕。展览的前一天,在唐人第二展厅中,我们与毛旭辉进行了一场长谈。

在长达近3个小时的访谈后,毛旭辉问我们:

“我谈的不是很虚、很空吧?”

当得到“谈得很朴素、很诚挚”的回复后,毛旭辉表示:

“那就好。”

从大学时期的学画经历、圭山、到“新具像”和“剪刀”系列的创作;从80年代的社会氛围到对文学、诗歌和内在精神的探索;从90年代的生活、思想到今天对艺术的理解……与其说毛旭辉是在谈艺术,不如说是在讲述一段人生故事。

“反观我从事艺术创作的这40年,可以说我对艺术是非常虔诚的。它对我来说就像宗教,是非常重要的一个精神活动。”

“只有在‘永恒’标准的驱策下,创作者才有可能成为一个好的画家

图片来源:毛旭辉工作室

,起码成为一个靠谱的画家。”

毛旭辉并不只是一个画家,而是将诗歌、音乐、哲学融入到艺术、生活和精神中的创作者。正如张晓刚所说的那样:“有时候我觉得毛旭辉都不能说是一个画家,他更像是一个作家,用画笔在写作的创作者。”

朴素真挚且又虔诚敬畏,是毛旭辉对待艺术和生命的态度。

以下内容根据2021年7月9日毛旭辉采访口述内容的第一部分整理而成。主要呈现了毛旭辉的学画经历、对艺术的理解、表现主义风格形成的过程,以及在他的艺术思想和风格的确立过程中,圭山所起到的作用。

那些年的明星画家

我是1977年中国恢复高考后的第一批学生。我们所受到的影响和那个时期的焦点,可以被当时的一批画家和作品所代表,这里包括了四川美院的罗中立、何多苓、程丛林,还有陈丹青的《西藏组画》。

在我们刚进大学的时候,虽然这几位画家是张晓刚的同班同学,但已经享誉全国了。他们的作品影响着我和晓刚这样的,在77年以后学习艺术的这批画家。

另外还有几位重要的画家对我的影响也比较大,一个是吴冠中。

1978年,吴冠中在云南画画的时候在云南省图书馆做了一场关于“形式美”的讲座。我记得他当时穿的是那个时代工人的工作服和一双翻毛皮鞋。他把艺术讲得非常生动,他说:“当你坐火车看窗外的风景时会觉得很美,但当你定在一个位置去看同样的风景时,发现又没有那么美了。”他在表达的是,画家要把头脑里所有的蒙太奇、好的效果集中呈现在绘画里。实际上,这就涉及到一个问题——绘画是一件将主观观念与客观对象相连接的艺术。

图源自网络,侵删

吴冠中还说“形式是一种语言”,这对于当时我们这样刚进校的一年级学生来说印象非常深刻。

图源自网络,侵删

还有一位是袁运生,他与云南有着很深的渊源。在画出机场壁画之前,他在云南的一个傣族地区待了好几个月。他当时用线描画了一些傣族人的肖像和繁茂的亚热带风景。云南省博物馆为他做了一个展览,这个展览应该说是我在大学期间看到的非常棒的一个中国画家的展览,对我影响很大。

袁云生提出的一个问题是:画家可以用变形的线条来造型。变形这个概念很重要,与我们过去学习苏联绘画的形式和技法不一样,它不是以光影造型为主的方法。而且袁云生是用毛笔在宣纸上画的那些傣族的肖像,我觉得棒极了。后来我们在暑假的时候,一到北京就会去拜访袁运生。

图源自网络,侵删

高更对我的影响也很大。我觉得他是把亚热带民族的自然环境与他独特的艺术语言糅合到一起,加上印象主义的色彩形成他带有象征意义的绘画语言。

另外还要提到两位画家:一位是星星美展的马德升,另外一位是黄锐。

我大学期间来北京的时候拜访过他们。我记得当时他们住在胡同里,那个时代美术界的气氛非常好,大家都会说你到了北京、到了上海应该去拜访谁,而且只要你去,这些人都会接待你,让你看看他们的作品。这种交往方式很朴素,比如每次我们去拜访袁运生,他那儿都有很多各地的年轻画家和学生,他会把他近期画的一些作品给大家看一看,讲一讲。

马德升很热情,能量很大。他会把他的木刻作品,一件件拿给我们看。黄锐也是,当时他画北京胡同时的色块,已经开始有点儿半抽象的语言了。

图源自网络,侵删

再比如我们到上海,去拜访颜文樑老先生,他也会接待我们。其实在当时,所谓的接待就是把他的画拿给我们看。颜文樑老先生会把他二、三十年代在欧洲的写生一张一张拿出来给我们看。

我们远在云南,去拜访外地的画家,身上都会带着学校开的介绍信。所以无论是美院里的画家,还是体制外的画家,都可以去拜访。

那个时候,正值国家改革开放,搞现代化,而且不是一个现代化,是四个现代化。当时整个国家、民族都处在一种非常兴奋的状态中。我们也是处在这种兴奋状态中的一部分。

当时我们是大学一、二年级的学生,随着社会环境的开放、活跃,能够慕名去拜访这些在当时属于画坛风潮人物的画家。这样的游历和拜访,会促使我去思考该怎么画画。

从废墟里起步的画家

在历史的交叠下,从文化、艺术的被破坏到重新建立,我们这代人可以说是从废墟里起步的画家。

在大学二、三年级的时候,我的画是在朝着乡土、西藏题材的方向前进,哪怕是那个时候到了圭山,我也基本上是以这些画家为参照去找画画的感觉。

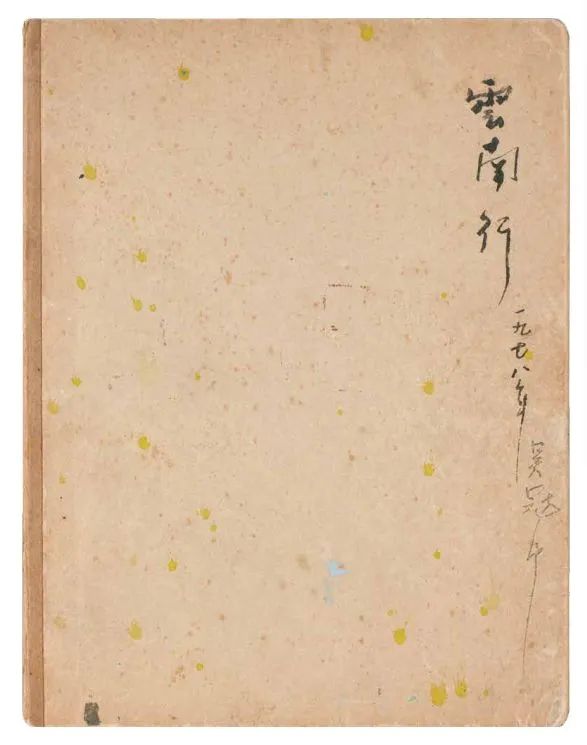

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

在这个过程中,国外的展览也陆陆续续来到了中国。在那个时代,中国传统和涌入进来的西方文化,都在我们身上起着化学作用。我们了解西方艺术的途径是通过展览。

在1978年的《法国十九世纪农村风景画展》中,大家看到了巴比松画派的原画,这个展览对中国乡土绘画有着很大的影响。

图片来源:毛旭辉工作室

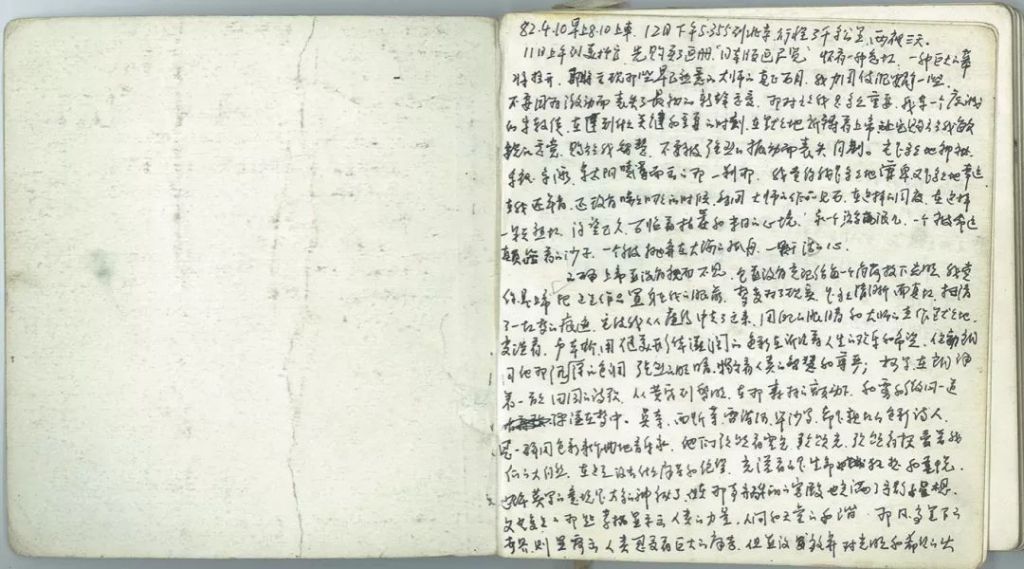

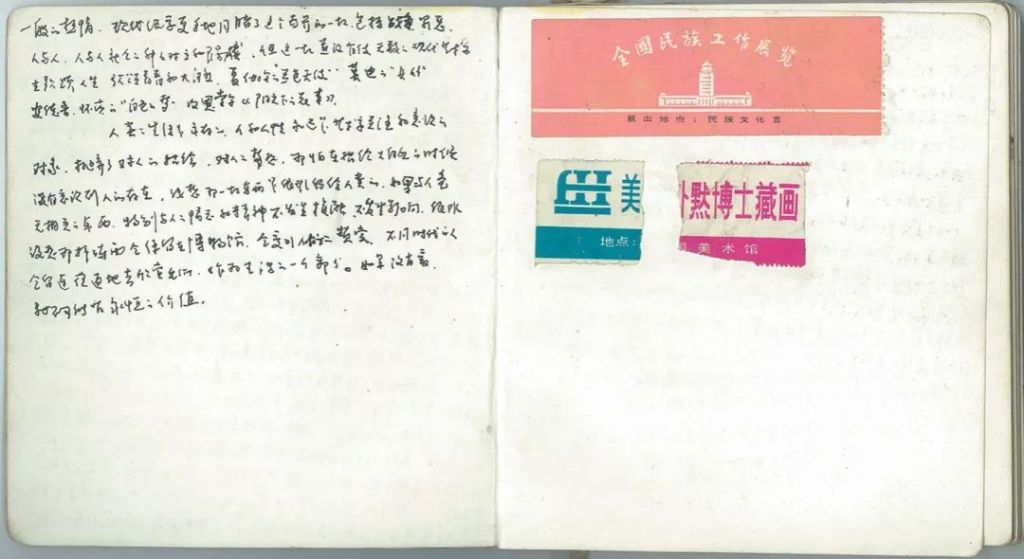

1982年的《美国韩默藏画五百年名作原件展览》,在民族文化宫举办的《德国表现主义绘画展览》,对我有着非常决定性的影响,因为它们代表着一种价值观;代表着这个世界对艺术认同的价值观。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

吴冠中、陈丹青、罗中立等艺术家对我是一种影响,促使我去思考在当时的语境下我们能画出什么;国外的展览是另一种影响,它们让不同于中国艺术观的一种非常肯定的世界文化标准进入了我们的视野。

如果说,我大学二、三年级时画的这些作品是我对吴冠中、袁运生等上面提到的这些中国艺术家的呼应;那么,大学毕业以后的创作,是整个世界文化对我的影响的结果。

“韩默藏画展”的前言里有一句话:艺术是全人类的。这句话对我触动很大。在这个展览中,我第一次看到了莫奈的作品,米勒的作品,柯罗的作品……

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:知网

《德国表现主义绘画展览》将桥社、青骑士的作品非常完整地进行了呈现。

这两个展览给了我一个艺术的框架,一个“永恒”的框架,让我明白了一个画家要成功,或者是要成为一个好的画家,标准到底是什么。

看完这两个展览之后,我知道为什么我的毕业创作搞不好了,也知道接下来该怎么去做了。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

1982年以后,我明白了通过作品表现艺术家个人主观的情绪和精神世界是非常重要的。这跟我们以前接受的苏联绘画理念是不同的。苏联的方法是,先编织一个故事,然后围绕这个故事营造氛围,再去寻找人物形象。这是一种戏剧或者是电影化的复杂的创作过程。但表现主义绘画不同,情绪好或者不好都可以画,画出什么是什么。它尊重艺术家的个人情绪,解决了艺术家和对象之间的关系问题。

图片来源:毛旭辉工作室

阅读对创作的影响

过去的老先生教导我们:一个好的画家需要具备各方面的文化来构成自己的修养,包括文学、戏剧、电影、雕塑等等方面的修养。确实是这样。

我在大三的时候开始阅读。可以说,阅读为我打开了另一扇可以了解世界文化和艺术的大门。

当时在昆明的大学里经常有非常好的讲座。一些从北京来的学者会给我们讲意识流小说、荒诞派戏剧、黑色幽默……

图片来源:毛旭辉工作室

以前,我们认为只要勤奋就可以成为一个好画家,但后来发现并不是这样。从大三开始,我发现不了解的东西太多了,萨特、弗洛伊德……这些名字我们以前都没有听说过。我有一种严重的缺乏感、饥饿感,或者说是一种空虚感。在那个时候,我开始进入图书馆阅读。

有一些书对我的影响很大,比如伊利亚·爱伦堡的《人·岁月·生活》。那套书当时是内部出版,我一次一次地借来看,并做抄录。这本书里记录了整个现代艺术从诗歌到绘画的著名艺术家。

图片来源:毛旭辉工作室

要谈论我们这一代艺术家,就要看到当时社会氛围的变化。从闭塞到开放,在活跃的社会氛围中,我们快速吸收了很多营养;进步中的社会浪潮,推动着我们把自己塑造成艺术家。所以那个时候,我们很多人都在写日记、写诗歌,讨论现代小说,分析精神和梦境这些潜意识里的东西。

现代主义释放了我们生命里的各种情绪和状态。

80年代是强调个性的。个性从哪里来?个性是从每个生命体里焕发出来的。

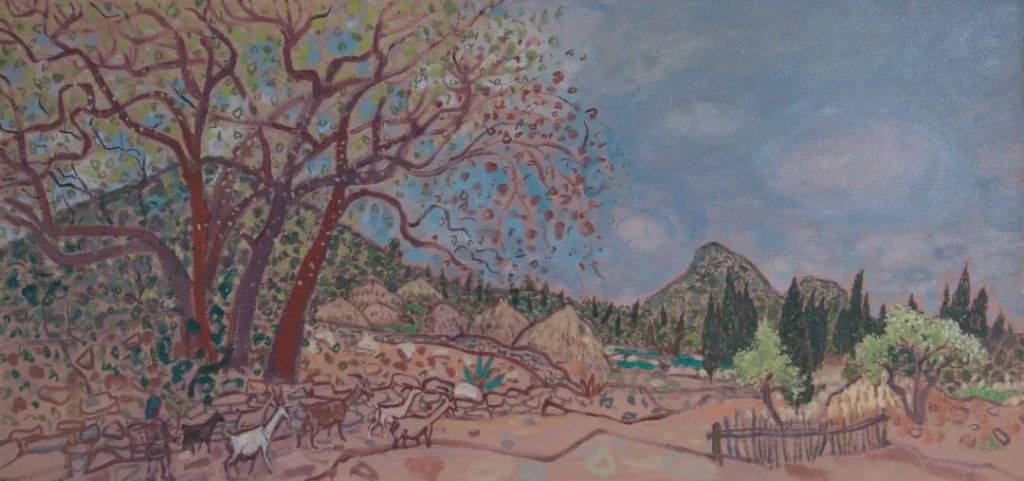

我与圭山的关系很具体

云南有许多很吸引人的地方,当时我们也跟风去过一些地方,像大理、丽江、腾冲等。但为什么与圭山有着特殊的感情呢?其实圭山在云南的名气并不大,这座海拔2000多米高的山与太子雪山、乌蒙山没法比。但绘画不一定局限在这些所谓的名山大川中,那是古典艺术中的概念。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

我对圭山的热爱可能也是有外来的影响。法国巴比松画派的艺术家们,他们选择的是一个其貌不扬的19世纪小乡村。我认为那种地方符合普通人生存的尺度。圭山也是这样。

在我们刚去圭山的时候,那里很穷。但为什么我们能够在那儿呆下来?

首先,它离昆明不是很远,我们去一趟并不难。1978年,我和张晓刚去丽江,坐那种拉木料的解放牌大卡车要整整三天的时间。对于从交通不便的云南走出来的人来说,这个距离还是挺令人敬畏的。但去圭山就不存在路途艰辛的问题,虽然也比较折腾,但半天就到了。

图片来源:毛旭辉工作室

第二个原因是,圭山人很纯朴,他们会接纳你。你去到圭山,他们就会给你饭吃、给你地方住,就像对待家人一样。

这种原始的纯朴让我很感动。刚大学毕业的时候,我们学现代派,留长发、穿牛仔裤,被人们视为异类。我感觉,我在城里很难得到别人的认同,包括在单位上,甚至有一段时间父母都很不理解我。但在圭山,那里的人并不在意你的外表,只是把你当成一个和他们一样的人去对待。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

圭山有个特点,它的土地是红色的。人们用石头和红土来盖房子。绿色的植物,远处的山包,缓慢的曲线会让你感觉到这片土地是接纳你的。它不像太子雪山和怒江峡谷这样的大山大川,具有压倒性的气势,在它们面前,你是被征服的。但圭山不会,圭山是接纳,与征服无关。这也让这里产生了一种温暖而包容的纯朴亲和性。

图片来源:毛旭辉工作室

现在我也会把80后、90后的学生带到圭山。

一方面是因为圭山能提供给孩子们很多绘画的题材,方便教学;另一方面那个地方很安全,人纯朴,民风好。

图片来源:毛旭辉工作室

也有人问我,同样是圭山,现在跟过去的画在形式和面貌上为什么会有一些差别。

当我自己去看这些画时,我也发现差别挺大的。我觉得这种变化还是与生活的变化有着很大、很直接的关系。

图片来源:毛旭辉工作室

我年轻的时候生活很艰苦,圭山人的生活更苦。但即便是这样,我们在老乡家吃住,给钱他们都不收,我们会把粮票、钱默默地放在老乡家的水缸、灶台上。那时候,作为回报,我和张晓刚还会帮着把老乡家里的水缸加满水。

图片来源:毛旭辉工作室

当然现在的圭山不一样了,生活好了,也有农家乐了。但我还是会找我原来认识的那家人,当时那家里的小孩已经长大了,他的爷爷去世了,父亲也去世了,他现在已经成为那个家里的家长了。我很支持他做农家乐,我说:“你要做农家乐,以后我们画画都来你们家。”我跟圭山的关系就是这样非常具体的。

图片来源:毛旭辉工作室

永恒

我从来不敢轻易地把“永恒”这个词用在我的艺术创作中。

戴卓群使用这个词的时候把我吓一跳,因为我是不会轻易觉得自己的作品很了不起的。但当我我冷静下来去思考这个问题的时候,我对“永恒”有了新的认识。

图片来源:当代唐人艺术中心

我觉得如果一个艺术家没有把艺术作为一个永恒的灯塔,或者是永恒的目标来对待的话,先不说能否成为伟大的艺术家,他起码成不了一个好的艺术家。

反观我从事艺术创作的这40年,可以说我对艺术是非常虔诚的。它对我来说就像宗教,是非常重要的一个精神活动。

为什么毕加索、后印象派、梵高这些艺术家会对我们有很强的影响力?为什么我们会涉足诗歌、意识流小说?在我看来,80年代所做的事情其实是回归到正常的状态,而在80年代之前是不正常的。当艺术被作为一种工具在使用,服务某些意识形态时,艺术是没有独立性的。艺术若失去独立性,就无法走上永恒之路。艺术努力的方向应该是以 “永恒”作为价值判断标准的。

图片来源:毛旭辉工作室

当我们回望艺术史时就会发现,从文艺复兴一直到现在,所有伟大的艺术,包括金字塔、中世纪的教堂、巴洛克艺术、贝多芬的音乐等等,都已经成为我们日常生活中的一个重要组成部分了,这就是“永恒”。

只有在“永恒”标准的驱策下,创作者才有可能成为一个好的画家,起码成为一个靠谱的画家。

《永恒史:毛旭辉四十年回顾展 1980-2021》现场图片