近日,一场名为“Ai-Da:机器人肖像”的画展在伦敦设计博物馆举行,但整场画展所聚拢的信息焦点与话题焦点并未投射向那些色块斑斓、线条流畅的自画像,而是更多地转投于画家本尊——那位有着世界首位仿真机器人艺术家之称的“艾达”。取名为艾达的一重含义是向英国数学家阿达·洛芙莱斯致敬,洛氏开创先河地为计算机程序制定算法、拟定流程,加之其诗人拜伦之女的身份,当之无愧为地表首位“程序媛”;另一重含义则指向人类文明前进方向之一的人工智能。当机器生产内容(MGC)与处在风口浪尖的人工智能(AI)并轨而行时,便显得那样抱负不凡,当两者携手闯入艺术领域后,太多人更是惊呼人类最后一块思想与灵性的高地已被机器占领。

我们不禁要问:艺术还将是人类的专属吗?

超越工具:艺术发展中的机器觉醒

对于机器生产内容,大众其实并不陌生。广义而言,不断刷新的验证码、根据路况实时优化的导航路线、自动推送的新闻或是广告,都属于深度介入大众生活的MGC范畴。当我们集中于艺术范畴探讨今天的MGC时,需要深刻认识到机器业已摆脱其原始的工具属性,而进化为一种加速更迭的生产力。一个典型的例子便是随着智能制造的兴起,大量新型材料及配套机械工艺被完整引入艺术实践,诸如3D打印于雕塑、建筑等领域的广泛应用。

另一项超越简单工具的标识,是机器本身进入了艺术家的选题视野、或直接成为意见表达的媒介而获得粉墨登场的机会。“视频艺术之父”白南准就在《禅之电视》《磁铁电视》《包裹世界》等一系列装置艺术中反复改造并操纵了电视机这一当代文化符号,用以探讨电子技术、大众媒体对于人类文明的干预与重组。

这种登台亮相的频率与兴致在今天这个大机器时代达到一个峰值,超级计算机与智能机器人作为集大成者,且在AI的强大驱动下,唤起一股机器创造力的觉醒。

自1956年一群年轻人在达特茅斯确立下大体框架算起,AI发展历经半个多世纪,已迈入基于大数据深度学习的全新时代。这一技术迭代之于艺术创作的重大意义在于:机器由简单重复的模仿学习,进入到主动自觉地筛选并掌握特征的表示学习阶段。以最常见的绘画为例,机器在学习既有的人类画作时,不再停留于颜色、形状等“低层”特征,而开始归纳出形式、风格等“高层”特征,继而“演算”出自己的独门流派,这便有点举一反三、活学活用的智能意味了。

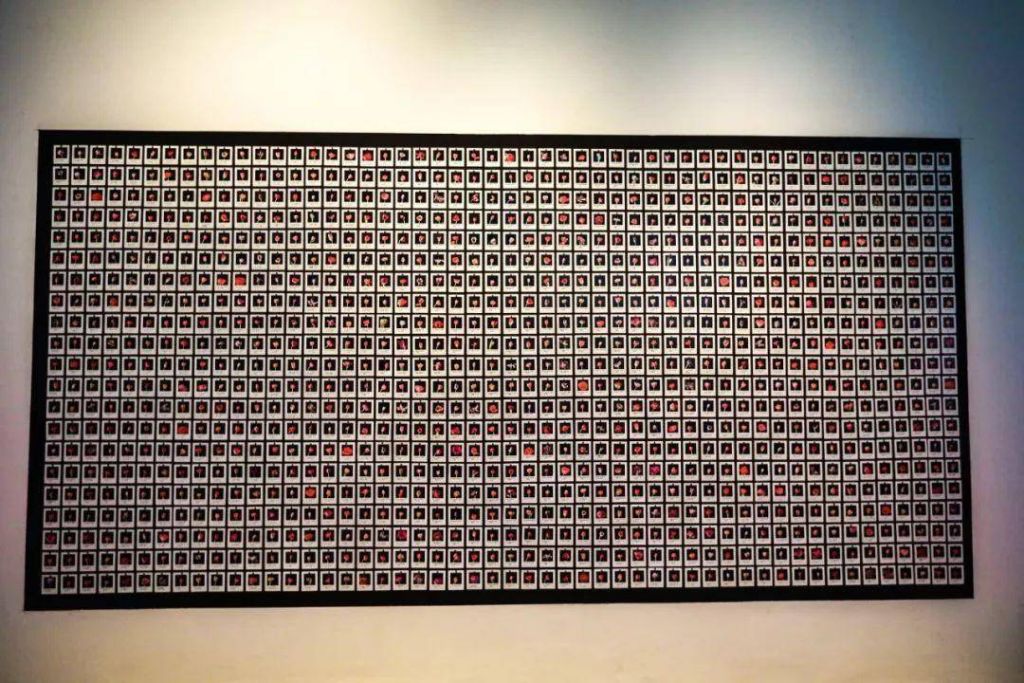

值得一提的还有全才AI艺术家“小冰”,她曾用22个月系统考察了400年人类艺术史中的236位杰出画家,从而创作出上百幅透射出不同时代、风格迥异的小冰流作品。有趣的是,在这个名为“或然世界”的个展上,小冰同时展示了自己的诗歌、舞蹈、视觉创作、语音创作等全领域才艺。2020世界人工智能大会上,小冰献上了主题曲《智联家园》,并再接再厉联手“赛博歌姬”朱婧汐,为上海大剧院创作了全新的演出季主题曲《HOPE》。

不得不承认,当下的AI+MGC已在一定程度上显现出超越人类的艺术能力。一方面,以海量数据为依托,配合不断优化的算法与算力,机器通过对文字、声音、影像等信息的识别与分析,能在较短时间内理解人类艺术的普遍规律,进而实现一种大范围的、触类旁通式的跨媒介艺术创作。比如输入一段文本或是提供一张图片,小冰便能受到“启发”完成画作,或是一气呵成实现编曲、配器与歌词创作,且能在流行、古风及民谣间自由切换,这种“脑回路”对于“吾生也有涯,而知也无涯”的低数据量人类物种而言,并非易事。

另一方面,让人类更加望尘莫及的是机器生产效率。小冰完成一首3分钟的曲目大约费时2分钟;新华智云推出的“MAGIC短视频智能生产平台”,每日产量可高达上万条,制作一部短片最短耗时仅需6秒,堪称制霸全次元的最快手UP主。

仿佛这般看来,人类一手创造的智能机器,继象棋、围棋等竞技项目之后,已在艺术领域向人类发起了全面挑战。这就需要我们探讨一个更为深刻的问题:如果机器艺术不只是一次飞沙走石却转瞬即逝的风潮,那么其艺术价值与发展路径又是什么?

交互主体:这只是人工智能艺术的开端

“人工智能艺术”是机器艺术发展到今天这一阶段的更准确定义,更能概括其“数据+算法+机器”三位一体的技术形态。这种形态在一众艺术家路径各异的探索过程中,逐渐发散出风格与形式各异的分支。在此列举几部先锋之作,便知端倪。

丹尼·安布罗西运用图像智能分类和遴选程序Deep Dream,为其摄影作品汇入更多撷取自其它影像的“寄生”细节。当不断放大那些名为《梦景》的全景照片时,整体的写实风景渐次转变为或褶皱或漩涡的抽象线条与斑块,仿佛像素之间嵌藏有数之不尽的毕加索。凯尔·麦克唐纳重制经典的《创造亚当》亦如出一辙,观感在惊喜与怪诞间摇曳。

莱昂内尔·莫拉在《尼欧》一作中“差遣”了几部扫地机般的绘图机器人,这些扁平的“小画家”腹部固定着色笔,起初只是漫无目的般边扫地边涂鸦,但当地面上的画布累积到一定的线条分布与色块浓度时,内置算法开始驱动机器人“有意识”地避开某些区域、或是按照某种样式添加笔触,最终在混沌与杂乱中生成一种图式规律。钟愫君通过名为TensorFlow的开源机器学习平台,将自己的绘画习惯与风格植入机械臂中,双方更是同台亮相、同步完成了《绘画操作》等系列作品。

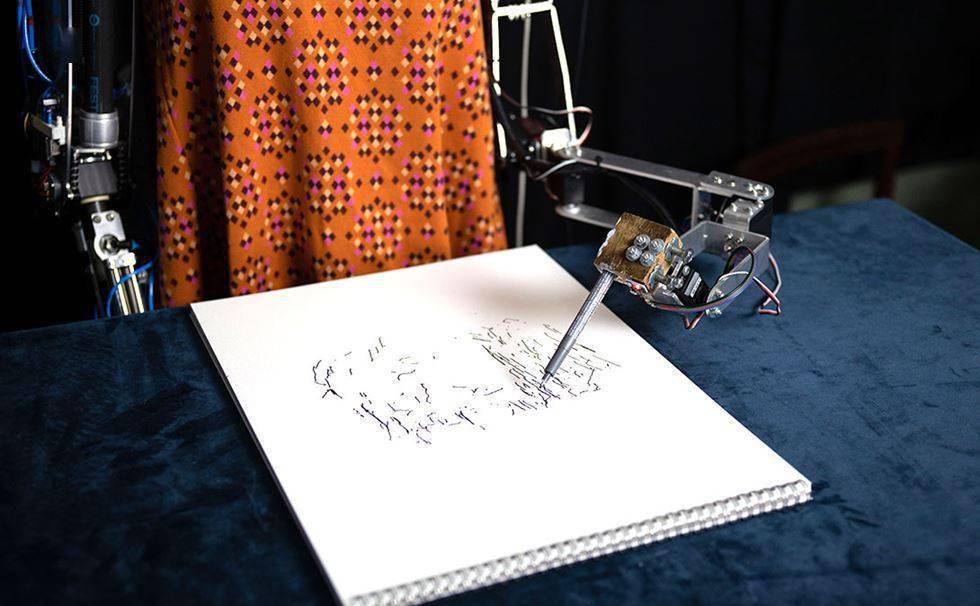

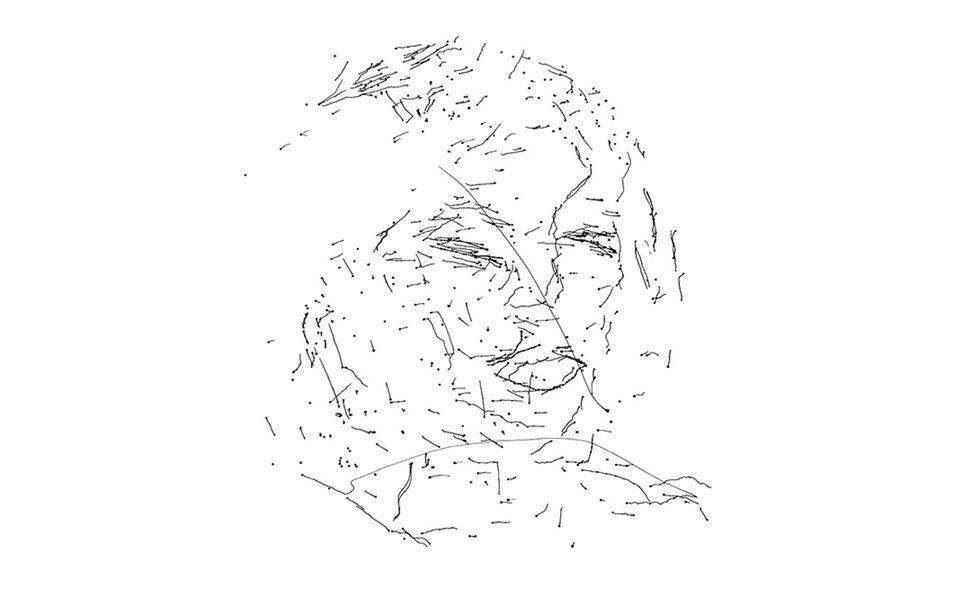

钟氏将这种同台合作归结为:通过将艺术家独有的视觉语言转化成机器行为,在人机之间创建一个共享的交互主体性。若是详细考察艾达的自画像创作过程,可以发现她依然是凭借摄像头,对着镜子完成对自身形象的视觉数据捕捉,然后通过机械手,以坐标指引的形式,描制出一些极度抽象、断断续续的轮廓点线,至于后期的整体填色与形象塑造,仍需人类画家来补充完成。这便令到艾达的创作更像是一种双方协作、抑或说是人类令其“生命”完整起来的行为艺术。因而一切隐形或显形的人类意志,得以与机器意志在空间中混合、在行为中互相作用,并以一种综合意志的整体形式对外宣布“自己”的艺术主张。

需要补充的是,自“Obvious”团体开发的AI画家于2018年以43万美元拍出其画作《爱德蒙·贝拉米的肖像》之后,人工智能艺术已成为交易场上的又一亮点。艾达在2019年的首次个展上,便实现了逾100万美元的艺术品销售额,北京保利亦于2021年春拍中首次设立了名为“Metaverse:数字孪生”的数媒艺术与加密艺术专场,着实为人工智能艺术打开了前景可期的商业运作大门。

当然,另一重受益面更为广泛的社会交互性不可忽视,包括艺术教育与普及、文化保护与传承等等。借助数据挖掘与智能分析的机器力量,即便是普罗大众,都可以快捷而低成本地掌握成套艺术学习资料、穿越古今地理解大师们的艺术思维,至于文博场馆中藏品鉴别、文物修复等专业工作,自是受益匪浅。

意图与身份:机器文明的延续更是一种心理兼哲学之探索

艺术史学家弗雷德里克·鲍姆嘉特纳对于人工智能艺术,提出了“创作意图”与“作者身份”两大问题。这亦是人机协作中,艺术家以及科学家们绕不开、并穷尽心智尝试辨清的艺术伦理与技术原点问题。要知道,“机器人(罗伯塔)”这一称谓源自捷克作家卡雷尔·凯佩克的科幻剧本《罗莎姆的万能机器人》,其捷克语原型“Robota”即为被迫劳作的奴隶。该剧悲观地预测了机器人的反抗,而成为人类的机械公敌。那么我们到底能否以人类标准将机器视为艺术创作的合作伙伴?人类与机器的关系该如何演进?

AI之父图灵曾设计过一项实验,用以判断机器是否真能具有相当于人类的灵性与智能。在互相隔离的情况下,测试者通过键盘输入信息等方式,“盘问”一位真人及一台机器,若经过多轮测试,测试者有超过30%的几率错认机器为真人,则判定机器通过测试而具备一定程度的人类智能。2014年,一台安装了名为“尤金·古斯特曼”聊天软件的计算机,成功模仿了一位13岁男孩,成为有史以来首台通过图灵测试的机器,开辟了AI发展的新篇章。

数年之后,小冰假借“夏语冰”之名,将自己的作品发布于中央美术学院研究生毕业展上,20天展期内无一人能够透过画作辨识出“夏同学”的真实身份,验证了智能机器在大多数创作者缺位的艺术“对话”场景中,几近无懈可击的地位。

而艾达的出现,则是试图在更严苛的条件下展开图灵测试。较之其他AI艺术家,艾达最引人注目之处在于TA可定型、可触及的实体存在,而不再是虚无的比特产物,因而更多时候,艾达被叫做“类人艺术家”,并处处冠以“她”的称谓。“她”的出现,暗含着一种对智能机器确凿“身份”的认定,是在万物互联的形态下,给予了机器文明一条自我发展的时间线与故事轴,这便不仅仅是一种物理的、技术的假象与设定,更是一条心理的、哲学的探索通道。

不难看出,现有的大多数人工智能艺术创作,体现并强调的是艺术家认可机器的独立存在,并通过数据与算法,竭力为他们灌注入人格与品性。诸如在作画过程中,如果周围观者过于靠近,艾达会害羞而“下意识”地惊退。这种创建人设的做法,在小冰身上亦可看到。据官方资料显示:小冰2019年由中央美术学院毕业后,2020年又在上海音乐学院拿了第二学位,并被上海大剧院聘为“荣誉音乐制作人”,由此与人类同行开展了一系列合作。可见,智能机器的拟人化,无论从隐喻还是字面意思来看,都在当下的艺术实践中成为不可或缺的一环。

这就为意图与身份两大难题,暂时给出了答案,这是一种全新的人机关系链路:人类艺术家创作了艺术机器,机器艺术家进而创作独立的艺术。如同婴孩呱呱落地,这世界便是他自己的。

数据向真与算法向善:人工智能艺术的未来

“人类千年的实战演练进化,计算机却告诉我们,人类全都是错的。人和AI应该可以一起趋近围棋真理。”这是AlphaGo横扫人类世界后,柯洁的感言。那么艺术的真理是什么?这个答案需要由机器来告诉我们吗?

不可否认,机器的力量正以不可阻挡的加速度实现着自身进化。AlphaGo归隐后,其后继版本Zero仅靠“自学”,便很快以100比0的骇人战绩将其击败;波士顿动力的阿特拉斯机器人几年间,已由走步踉踉跄跄转变为自由体操高手。如果阿特拉斯哪一天一时兴起拿起了画笔,那么他离梵高又有多远呢?

也许不在今天。未来学家雅龙·拉尼尔仅仅将人工智能归为“对人类数据的回收利用”,暗示着一种手脚被束缚住的模仿,而合格的艺术创作,至少需要五个向度的自由:行动自由、判断自由、逻辑自由、审美自由、情感自由。前三者似乎智能机器现阶段已给出了高分答卷。问题在于机器能够衍生出审美与情感吗?此二者决定了蛋白质智能体的神圣无二、不可企及。

但也许就在明天。艾达只是系列故事的引子,今天的艺术舞台上还活跃着会唱歌、会念对白、会与人类互动的“话剧演员”RoboThespian,由中国神话故事《女娲补天》获得灵感而发行音乐专辑的“作曲家”AIVA等一批不断涌现的机器人艺术家们。科技乐观派们向来都对机器艺术的未来,拍手叫好充满向往,他们更是展望着一种纯粹的、而摆脱人类的MGC创作。因为思想与情感引发行为痕迹,而痕迹便可被捕捉而量化。当一切谓之想象的、经验的、创意的、天才的、感性的艺术元素,都能被抽丝剥茧、条理清晰地变换为数据时,这些不断累积到惊人体量的数据便是机器一生二、二生三、三生万物的创作基石。

也正是这种数据的无处不在、算法的无所不能、机器的无往不利,持续激发着艺术家对于人机共存形态的思考甚至焦虑。谢恩·埃文斯在装置《机器复生》中,用废弃飞机零件拼凑出一个近10米高的机器人,随机喷射的火焰成为他遭人类遗弃后表达愤怒的方式。迈克尔·贝尼斯蒂则在雕塑《生命的每个维度,我都能找到你》中,刻画了一对相拥相爱、永不分离的智能机器人,借此探讨基于数据反应而非化学反应的感情可能。

无论如何,这些正反面的思考是文明前行与扩展的必经之路,也许艺术不将、或业已不是人类专属,但只要坚持数据向真、算法向善,也许有一天,艺术将成为所有类型智能体各美其美、美美与共,并肩看待世界、体验世界的一种方式。这大概就是艺术的真理。