艺术对于一个画家来说,意味着什么?

是个体内在情感和观念的表露;

是揭示生命本质和生存状态的途径;

是一条无止境的道路,还是一个终极一生却发现仅是刚入门的永恒课题?

从“西南艺术研究群体”,到“新具像”展览;从“家长”到“日常史诗”;从宏大叙事到最稀松平常的生活物品……毛旭辉说,过去的40年,他生活在艺术里。

“少数民族的题材或者‘帽子’,我认为是一个很大的陷阱。”

“在我们刚大学毕业的时候,说朴实一点,就是必须要找到一个‘出头’的办法。”

“虽然我觉得整个90年代与我没有太大关系,但作为一个画家我不能一直虚无下去,我需要不断地寻找一些课题。”

在采访中,毛旭辉直接、朴素的回答时不时让我们感到猝不及防。没有高谈阔论和拗口的理论,而是用最平常的语言和最虔诚的心态去对待、谈论艺术,是这位拥有多年绘画实践的画家对于艺术和生活最质朴的理解。

“一个有想法的画家在创作的时候处在另一个时间中。他的时间与物质时间是两回事。”对于毛旭辉来说,在艺术中的时间也许已经超越了一天一天日子的堆砌,成为他日常史诗中一段一段新与旧的交替。

01

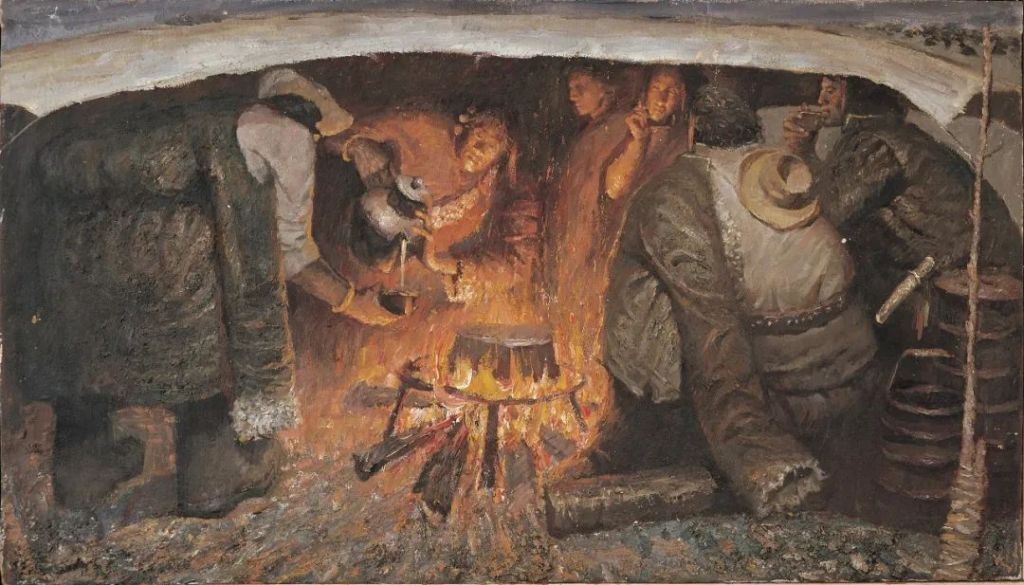

少数民族文化≠地域性

上世纪80年代早期,我和潘德海、张晓刚等在“西南艺术研究群体”时期的创作,被一些评论者认为沾染了过多的民族性和地方特征,是“乡土艺术”的变异。我认为有这种观点很正常,但它带有一种庸俗社会学的色彩,好像你生活在某个地方,就必然带有那个地方的特点。我们生活在云南,就贴上了少数民族、热带风光的标签。

其实我们的日常生活没有那么表面。少数民族的题材或者“帽子”,我认为是一个很大的陷阱。

我们在学画的时候貌似有一个不成文的规定——生活在云南,那么就只有搞少数民族题材才可以出头,那些前辈画家也是这么做。在云南生活的艺术家里有大量的人陷在这个陷阱中不能自拔。

我的老师丁绍光在创立了云南画派之后,带动了很多当地画家的经济。但是在80年代,我很不喜欢这种少数民族风格的绘画,甚至还写文章批判过。我认为把云南描绘成一种明信片式的绘画不是艺术。

当然,我们的绘画里必然会带有地域特征的折射,比如我画圭山,也画过藏区的藏民,但那些作品不能定义为少数民族题材。我认为可悲的是,很少有人能够真正理解少数民族的文化。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

如果去中甸或者怒江,身处那些峡谷里的山涧小道,你才知道人们背石头、背植物、背粮食、背水的那种艰辛,这些所带来的震撼溢于言表。但是很少有人去表达这些。

云南有着特殊的地理环境,在交通不便、生活艰难的条件里,我觉得最重要的是产生了一种原始的宗教感和神性。

中甸给我的最大感受是这里被一种神性所笼罩。容易产生宗教和神性的地方往往都是生存环境恶劣的地方。在云南,有很多与原始宗教相关的文化。生活是苦的,但人们却用美好的歌曲和舞蹈去表现这些艰难,我认为这才是生命的永恒。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

这种环境提供给我了一种很内在的东西。

展厅中有一张我以中甸为题材的绘画。一座木桥延伸进山脉——像骨头一样的山脉。为生存而抗争的人类在那些大山面前非常渺小,这才是真正震撼到我的。

图片来源:毛旭辉工作室

我第一次去藏区,是抱着一种画大山的理想去的。但当我来到太子雪山脚下时,巨大的敬畏感让我没有办法去画它。

在80年代,邓丽君那种柔软的东西打动了无数中国人,但我并不喜欢她的歌,因为我不习惯那种柔美。但是,当我到过中甸以后,我开始喜欢她了,因为我发现我有一些情感跟邓丽君差不多——我们根本就不是自然的对手。太子雪山刚刚还在下着狂烈的冰雹,没多久又晴空万里。自然的瞬息万变所带来的力量感是人类所无法企及的。回到县城后,我提着画架走在路上,听到街边小店里放着邓丽君的歌,我感受到了人间的温暖。

所以,对我那时创作来说,所谓的地域性,更多的是一种对生命、自然和神性的谦卑与敬畏。

02

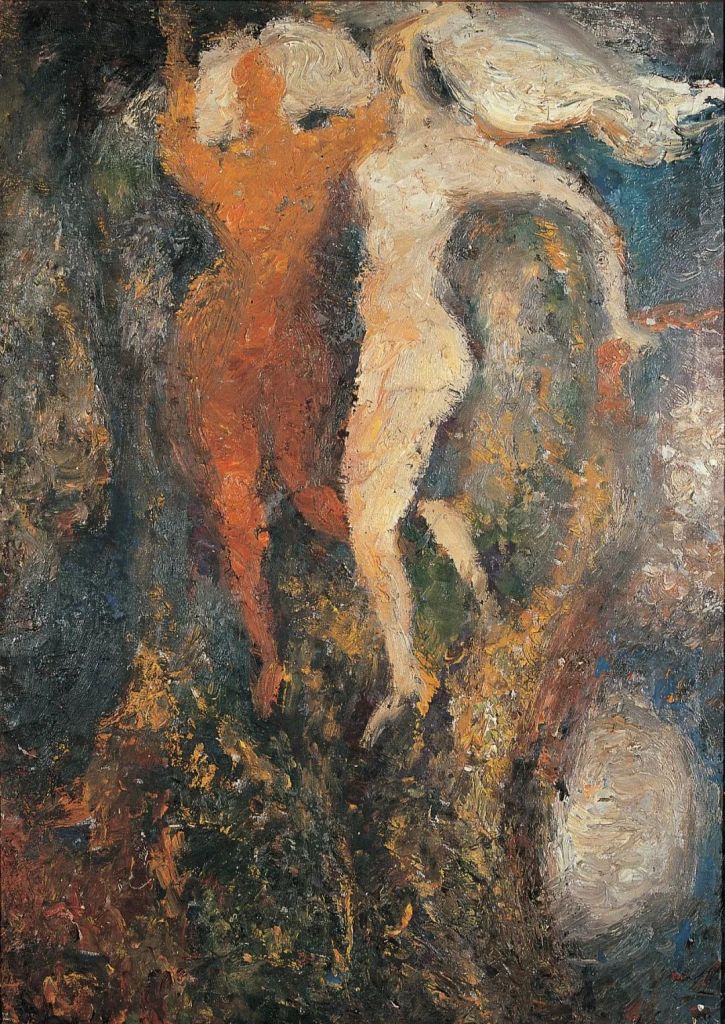

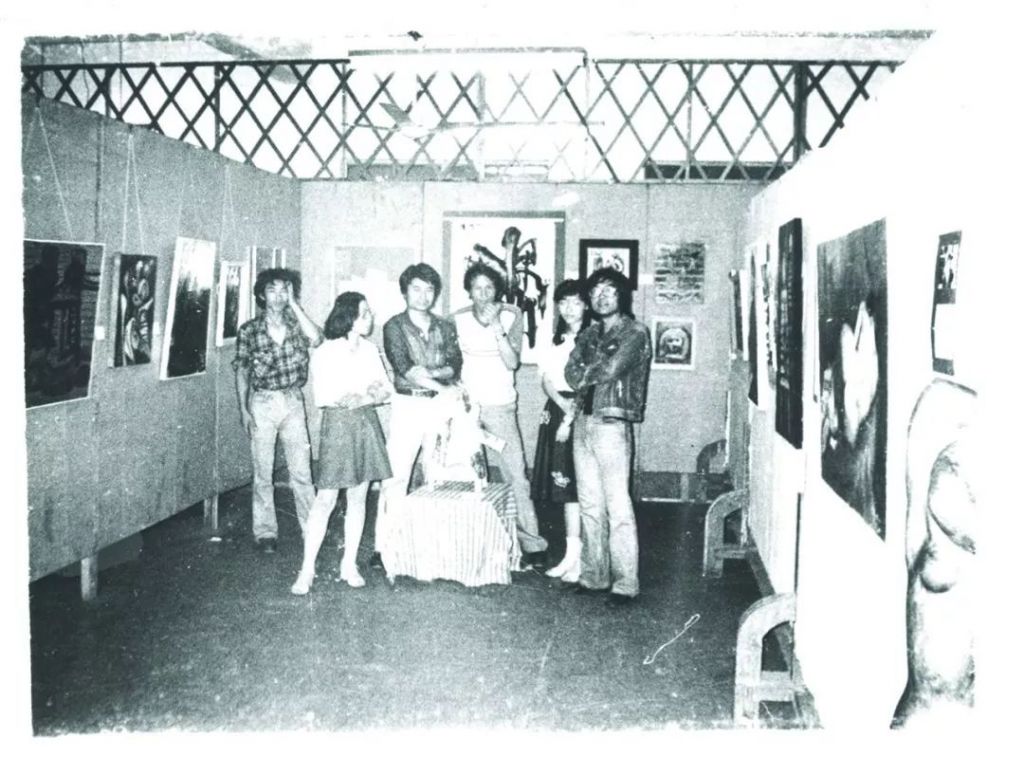

“新具像”是个“出头”的办法

在我们刚大学毕业的时候,说朴实一点,就是必须要找到一个“出头”的办法。想要走职业画家的道路,那就要让别人看到你的画。在当时几乎只有一个通道,就是去参加全国美展。但是那条路的话语权并不是在我们自己手里的,画什么题材、怎么画都是被限定的。

现代主义的历史告诉我们,要张扬个性,要把人的潜意识和内在的人性挖掘出来。所以,美展那条路与我们这些人的观念是不一样的。但是时代给我们提供了另外一种机会,那就是可以自己做展览,这是在当时的时代大背景下产生出来的契机。

图片来源:毛旭辉工作室

对于我来说,回头去看“新具像”展览,它艺术不艺术,成功不成功都是次要的,关键是我们做了,过了一把瘾,很痛快!

当时展出的那些画是备受争议的。那个时候做展览很有意思,有留言簿,上面有骂你是西方现代派走狗的;也有说你是中国的栋梁的。

在上海有个人写了两个大字“蠢驴”,我说这个写的好!当年塞尚也经常被巴黎人骂为蠢驴。我拿着这两个字在展厅里照了一张相。

图片来源:毛旭辉工作室

这个展览无形中参与了中国现代艺术的进程。包括潘德海、张晓刚、侯文怡在内,其实我们的作品也不是没有抽象绘画。潘德海当时展出的就有大量的抽象作品。但画面中是有形象的,这种形象是经过艺术家主观塑造的,它有客观的影子,但更多的是主观夸大或者变形。

图片来源:毛旭辉工作室

对我来说,当时是很厌倦写实主义的。虽然现在我也很喜欢写实绘画,但在当时那个历史范畴内,感觉整个时代都在召唤我们去“变形”,用一种新的感觉、新的表达方式去创作,这就是新具像。

新具像彻底否定了艺术的工具论。它更加强调精神性,强调文化对艺术、对绘画的浸染。同时,在绘画里又包含了哲学、文学、诗歌,以及对生与死的探讨。实际上,一些绘画的过程是无意识的,但这种无意识得到了我们的尊重。所以,我认为,新具像是有着一个极大容量,并具有包容性的艺术形式。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

03

柔美是一种温暖的力量

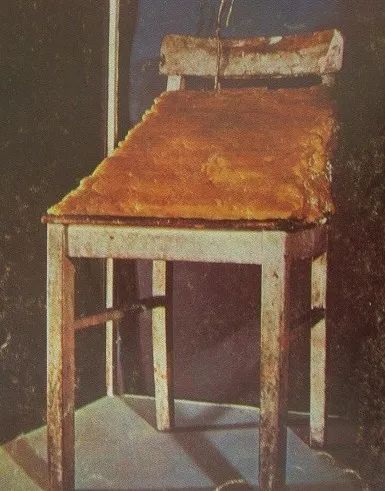

当我们去选择一个物品的时候,其实是在重新认识它。

90年代与80年代很不同,对金钱的追逐成为整个社会价值观的主流,这是让我很不适应的一个方面。80年代大家轰轰烈烈地谈了那么多有关灵魂、思想、诗歌、文学的东西,但转念间周围的人都说要去挣钱。在那个环境中,我突然觉得自己失语了。

90年代初我也为80年代的那种亢奋的生活付出了代价。大量的烟酒,把我整个消化系统基本摧毁了。那个时候,我几乎每天去医院吃各种药,我忽然觉得人好脆弱。

图片来源:毛旭辉工作室

我有自己绘画的历史,所以我知道,我80年代的创作与像政治波普那样新的语言方式是格格不入的。但是我该画什么?还继续走表现主义的路子吗?80年代所张扬的那种个性,对生命和精神的思考,很奇怪,在90年代的语境里一点用都没有。时代不同了,用原来的方式去创作,我发现怎么都不对。

因为身体不好,索性在家养病,这也让我有机会去重新认识生命、认识身边的一切。就像邓丽君歌曲的柔美是一种温暖的力量,我突然发现家里的药罐、药瓶、桌子上的剪刀……这些熟悉的东西是也是充满亲切感和力量的。

当我注意到身边的这些日常之物时,我读了《博伊斯传》。博伊斯是一个非常积极地参与社会、政治讨论的艺术家。他担忧第三次世界大战会爆发,担忧原子弹对人类带来毁灭。在这些有关人类、战争等宏伟的问题面前,他使用的却是日常生活中最稀松平常的东西,比如人的毛发、油脂、毛毡等。

图片来源:毛旭辉工作室

博伊斯对我的触动很大,他促使我重新看待日常生活,也让我强烈地感觉应该尊重自己所体会到的东西。以这个点为支撑,我创作了《日常史诗》系列。我就是要把这些最为普通的,每天都在接触的物品放到一个史诗的位置上来看待。它们的存在标示着我们每一个个体生命的存在。

图源网络,侵删

在这个过程中,我发现了桌子上我常用来剪药片的剪刀很有张力。我试着把这把剪刀跟很多静物画在一起,也有以我生活的小区为背景的;再后来演变为只有单独的剪刀,完全成为了一种客体。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

虽然我觉得整个90年代与我没有太大关系,但作为一个画家我不能一直虚无下去,我需要不断地寻找一些课题。剪刀是那么朴素的一件东西,每个人都会画,就连我家保姆都会跟我说:“毛叔,你看我画的剪刀,我也会画。”

剪刀虽然简单,但它成为了我的一个课题。在开始的时候,我会用它来表达我的情绪。比如说那个时候的小区,很多住户会在窗户上安装防盗网,我感觉就像动物园里的动物一样,很荒诞。在我的一幅画中,我在楼房前面画了一把剪刀,表达我对这种生存环境的否定立场。

图片来源:毛旭辉工作室

类似的作品还有关于滇池的。我最后一次在滇池里游泳是1988年,90年代滇池的污染非常严重,让我感到难过。滇池旁边最重要的一个山脉,我们叫它“睡美人山”,也就是“西山”。我将剪刀、滇池和西山画到了一起,来表达一种抑郁的情绪。

图片来源:毛旭辉工作室

对于我来说,要感谢这些能帮助我度过情感难关,抒发内心感受的最平常不过的日常用品。

04

画家的宿命

经过这么多年的绘画实践,一些初衷是无法改变的。真正要画出一张自己满意的作品需要积淀很长的时间。

一旦失去了创作的状态,就很难画出好作品。一个画家可以随时拿起笔来画,但这不是创作。想要保持一个好的状态去创作的话,就必须与年轻时一样在精神上不可松懈、不可堕落。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

打个比方,我现在还是会看足球,虽然熬不了通宵,但是球赛开始的那一刻,至少前半场,我一定要看,因为这种参与感是很重要的。

艺术对我来说,并没有年轻时怎么画,中年怎么画,晚年怎么画这样的差别。

艺术是一个无止境的事情,是条永恒之路。在艺术面前,大家面对的问题都是一样的,从来不会因为你是老画家、是一个老手儿,艺术就会对你特殊照顾。

图片来源:毛旭辉工作室

图片来源:毛旭辉工作室

跟足球一样,C罗和梅西也会有过了巅峰期的那一天,自然会被更年轻的新星替代。画家也是一样的宿命。以前我在一个采访中提到米开朗基罗的一句话,他说,他要死了的时候才入门。我觉得他说出了一个艺术家的心声。

艺术是件严肃的事情,一旦走上这条路,要求和标准只会越来越高,而不会降低。画不出来好的作品也许是因为身体不行了或者是物质条件跟不上,但不等于精神衰退了。人类因身体机能衰退而无法达到思维的高度,这是一个遗憾,也是人类的宿命。如果让米开朗基罗永远拥有那么好的条件,永远都是他当道,我们哪里还会有机会?