——王玉平

物的柔软记忆

文 / 汪民安

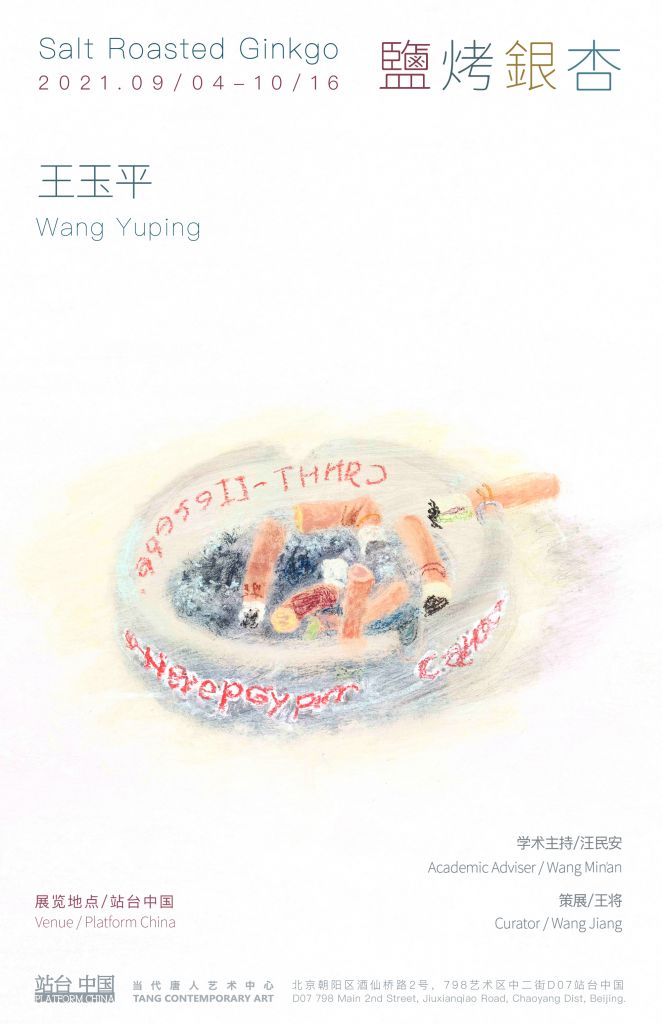

王玉平喜欢画手边之物。这些物就在那里,按照自己的习惯方式,按照自己的功能作用摆放在那里。它们必然地出现在他的视野之内。它们就在王玉平的日常活动范围之中,构成了他的生活环境和氛围,或者说,就构成了他身体的延伸和配置。王玉平每天看到它们。或者说,每天不得不看到它们。但是,他对这些日常的可见之物充满了兴趣。他喜欢画它们。这些日常之物不是刻意地从一个非凡背景中涌现。它们既没有神秘的历史传奇,也没有材质的特殊光芒。这些日常的可用可吃之物,平凡地存活着,有时候甚至只能短暂地活着,完全没有不朽的意图和愿望。有些物,比如王玉平画了很多蛋糕面包之类的早餐,甚至还有吃了一半的早餐,它们很快就要消失了,这是它们命运的最后时刻。这些物,只是像过客一样被匆匆地抛到人世间。没有人问它们的来历也没有人悲悼它们的消亡。它们触手可及,并不珍贵。它们过于实用过于卑微过于庸常以至于人们很少将目光停留在它们身上。 但是,王玉平则在这些平凡之物中发现了乐趣。王玉平不是将这些物推到了一个有距离的对立面,不是以客观的审察的目光来科学地对待这些物,相反,他将这些物看做是“宠”物。这是实用之物,但也是可把玩之物。一旦以“宠”物的态度去对待它们,王玉平就会根除这些物的使用功能。在这里,蛋糕和面包不是用来吃的,鞋子不是用来穿的,椅子不是用来坐的,杯子不是用来喝水的,书甚至不是是用来阅读的。相反,它们都是作为有生命的尤物来把玩欣赏的。对于王玉平来说,这些物具有一种平凡的惊奇,或者说,它们有超越功能之外的平凡情感。