从1994年的第一件行为作品《破产的计划》,到2003年的《抱柱之信》,再到2008年的《一根肋骨》和2013年的《涅槃·肉身》……何云昌以他的坚守,在不同的时代语境中用代表个人化的身体进行或者说是对抗着有关历史、文化、集体意识、社会现实中宏大的叙事。

危险、边缘、坚韧、隐忍、激烈似乎是何云昌行为艺术的基调,在用身体不断挑战极限的过程中,“啊昌”这个名字本身便成为了何云昌最具个人化特征的艺术符号。

然而,走进“千重影——何云昌个展”的展场,似乎只有那个被翡翠碎片覆盖身体的海报;以及展厅二楼一角,陈设着的一些行为艺术作品文献资料在提醒着你,这个何云昌就是那个做行为的狠人“啊昌”,除此之外,在这个展场中,似乎找不到什么与我们熟知的“啊昌”有何关联的东西。

何云昌出生于云南梁河县,这个位于云南省西部,德宏傣族景颇族自治州东北部的县城,除了是“葫芦丝”的故乡以外,也是入选第一批国家级非物质文化遗产名录,讲述人类起源故事的“遮帕麻和遮咪麻”的发源地。

深厚的原始文明和始祖神祗崇拜构成的远古文化脉络,和因地理位置而具有的现代文化的交汇,让梁河县拥有了独特的人文属性。

翡翠也是梁河县人的一个重要经济来源。作为玉石文化中的重要材质,在漫长的人类历史中,被不断附加各种人文意义的翡翠,已经超越了它作为一种矿物元素本身的物质性,而具有了更多的文化内涵。

2017年,何云昌在回乡时,开始注意到了自己从小生长的中缅边境盛产的翡翠。在此后的5年时间里,何云昌用了近20吨翡翠,创作了近200件作品。

2021年9月19日,在由谢素贞策展,山中天艺术中心举办的“千重影——何云昌个展”中,展出了其中近100件以翡翠为材料的作品。

何云昌在解读“千重影”这个概念时说:

“艺术有自己的魅力,它吻合了万物运行的、大道的自然规律,这样想的话,这个世界多美好啊。三年不行,再来三十年,再来三百年,我们可能已经不在了,但是我相信世事总是有好的运行规律,所谓‘千重影’正是相信有千朵花开在其中,不饮自醉。”

这也不由让我们产生了一种联想——同时具有物质性和文化属性的翡翠,似乎与作为梁河县人的何云昌,在自然与精神中最深层的地方产生了某种碰撞。

位于一楼的装置作品《三年之后》几乎占据了整个展厅。在金属支架的转轮上,悬挂了约4000片的翡翠石片。随着转轮的转动,翡翠碰撞产生出清脆的响声。这种来自天然玉石的声响,仿佛带着远古的神秘记忆。落在地面上的片片碎影,明暗交叠,与“千重影”形成了感官上的对应。

对于如何用翡翠这一材料对观念进行统一化的呈现,何云昌在这次展览中也给出了答案。

二楼的两个“空间”作品,可以说,是一个行为艺术家将20多年的思考进行装置化转换的整体呈现。

贴满镜面亚克力的展厅,营造出了一个光影奇幻的空间。置身其中,便进入到了一个由各种“光”所构成的场域之中。多角度镜面折射出的光和翡翠发出的自然之光,在来自两种不同文化和时代中的产物间,有了一种微妙的对话。

长达13米的《无限江山》对于何云昌来说更像是“老家的森林”,但他却给了这件作品以宏大的名称。

策展人谢素贞在讲到这件作品时说,何云昌出生时身体羸弱差点夭折,是他父亲找来很多胎盘给他吃,才保得一命,这也“练就”了何云昌寒暑不侵的体质。也许正是这种成长的经历,让何云昌对身体意识和生命体验更为敏感。

《无限江山》的翡翠所透出的幽幽微光,似乎也隐喻了在历史的断代和残酷的现实中,那点点微弱的希望幻影。

由56根玉条拼接而成的《他和她的距离》讲述的是一个有关爱情的故事。云南少数民族地区的人们对于爱情的表达向来充满着直接和浪漫的趣味。对人与人之间最重要的情感关系——爱情的呈现,是何云昌在这次展览中表达的一个重要主题。

在空间装置《长夜》中,何云昌描绘的是一个有关男女对爱情求而不得,在情欲煎熬中度过的一个个绵长的黑夜。

作品中用来撑起一串串翡翠的衣架是何云昌80年代在玉林生活时所使用过的。

代表现代社会废弃物的塑料袋、与个人记忆有关的衣架、在天地间自然形成的玉石,这些看似毫无交集的物质,在这个“奇怪”且充满碎片感的空间中,产生了一种时间和文化维度上的冲击。

对远古文明和生命起源的追溯也是这次展览中何云昌作品的重要组成部分。《坠星殿》是一件由十二层四方环形的翡翠石阶构成。在外型上看,它既像是玛雅城邦遗址,又像是中国原始部族的祭祀台。在每一层的石台上,又分布着十二个小的台阶。

“十二”既是中国传统文化中“时辰”、“属相”和“地支”的数字,也是西方占星学中“星座”和“黄道十二宫”的数字,无论中西,它指向的是来自天地运行之道的自然规律。

在《坠星殿》凹陷的中心,竖立着一个个翡翠的碎片,它们代表的也许是坠落的星体,也许是历史更迭下生物文明的痕迹。在宇宙时空间,人类的文明似乎正像这个《坠星殿》一样——所有曾经的宏伟和辉煌,也不过是一场虚无罢了。

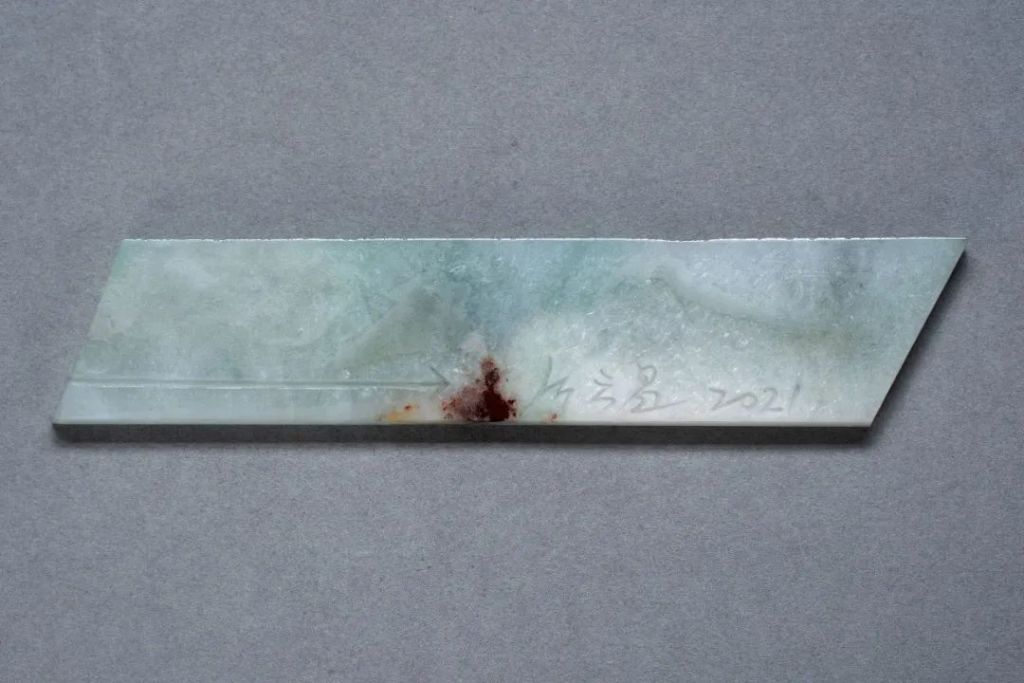

可以说,在何云昌的作品中,翡翠既是一种材料,也是作品本身。这些或零或整的翡翠碎片似乎并不用过多的艺术化加工,便能够具有承载观念的力量。

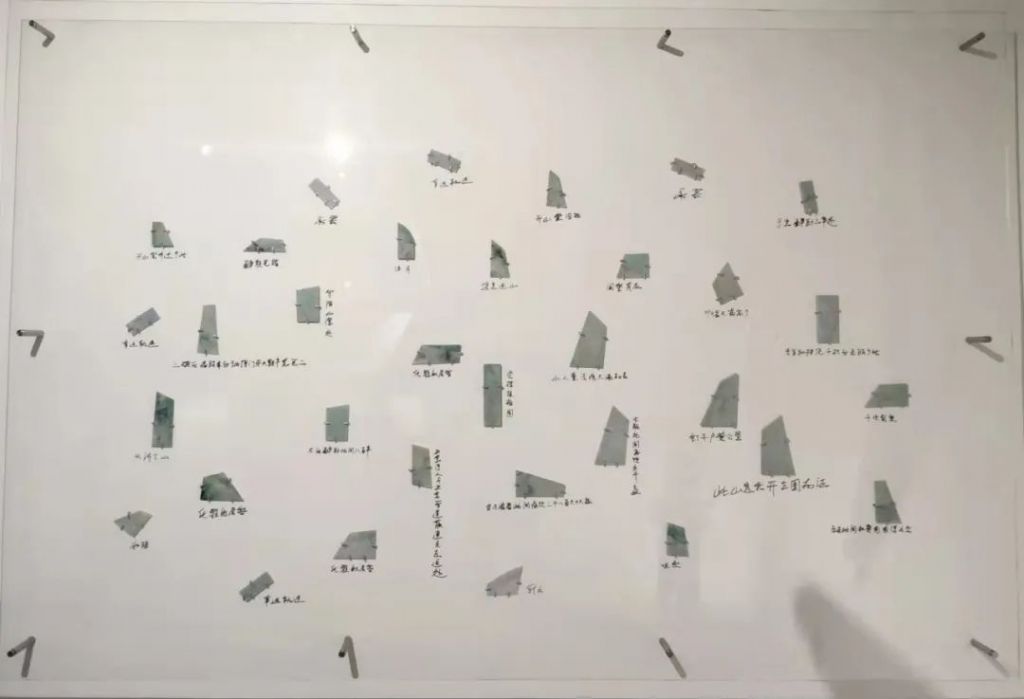

无论是可以勾连起你对片段生活类似记忆的《还是老地方》、《浩然落水记》、《优雅的房客》;还是引发你对文学和自然大道产生遐想的《无字天书》、《太白醉卧此间八百年》、《承星台》;抑或是无厘头式的戏谑《业余诗人问道于肚皮舞娘》、《智者脚趾的影子》、《飞得最快的猪的影子》,何云昌似乎是在用一种轻、脆的方式有意避开厚、重的复杂叙事。很多作品都像我们看到的那样直接而简单,并不需要你用过多的理论和言辞去解读和联想,但正是因为这样,使得这里的每件作品都具有“啊昌”式的温度。

在很多以单件小尺寸翡翠为材料的作品中,何云昌仅仅是了了雕刻几笔,极简的图示配以看似毫无关联性的作品名称,让这些冷冰冰的玉石有了平凡生活的气息。

同时,这种无关联性似乎也是何云昌为我们提出的一个问题:具有物质性的艺术形式与观念、文字的关系到底是什么?

至此,我们似乎对“千重影”这个概念有了更深的理解。在这个用何云昌个人化表述所构建起的展览空间中,历史、文化、故乡、生活、思想、时间……这些相互独立又纠缠在一起的东西,其实也是我们每个人生命历程中的“千重影”。

不同形状、规格的翡翠雕刻碎片作品与它们的名字一起,组成了一整件装置作品。这些作品既各自独立,又像每一天的日记一样,共同构建了艺术家的一部日常史。

在展览现场,听到身边有人在说:“啊昌的艺术现在怎么这么温和了。”实际上,那个做行为的狠人啊昌,与今天用翡翠做作品的啊昌在对艺术的理解上是有着一以贯之的延续性的。

无论是身体,还是翡翠,作为物质,这两者其实都是极其脆弱的;但同时,它们却又都是充满生命韧性,能够承受时间挤压的。有如之前那个在行为艺术中危险得难以靠近的啊昌,这些包裹着各种观念和思想的易碎的翡翠作品,依然是危险和难以靠近的。也许回归到传统文化和那片故乡土地精神的啊昌,只是换了一种方法在继续着他对艺术的坚守。

更多作品

57.1x33x1.8cm/1.8x33.3x10.5cm/1.8x33.3x10.5cm,10900g/2200g/2200g,2020

本文图片由山中天艺术中心提供

现场图和开幕活动图片摄影:杨丽、孙阳