2007年9月,位于北京798的常青画廊举办了一场颇为特别的艺术家个展。从作品到展陈方式,似乎都与以往经验中的艺术展有些不同。虽然当时还没有“沉浸式”这一说法,但观众无疑在艺术家用作品营造的空间中沉浸了一把。

这个展览相信很多人都还记得,那是印度艺术家安尼施·卡普尔个展——“升华”。展览名与作品“升华”同名,白雾从地面升起,被屋顶的装置产生的吸力牵引着形成一股细长旋转的“物体”,连绵不绝。并无多少悬念的表意让大家进入到展场即刻便被 “升腾”的气氛引发了默契的代入感。从一个隐蔽的小门进入,穿越黑暗狭窄的走廊来到光亮的出口,在与白雾从无形到有形的“升华”同时,完成的是每个人自己的“升华”。

©️艺术家与常青画廊

《升华——安尼施·卡普尔个展》是常青画廊为这位享誉全球的艺术家推出的中国首次个展,通过这个展览,很多人知道了安尼施·卡普尔。在此之后,卡普尔的展览频繁在中国举办,尤其是在2019年中央美术学院美术馆和太庙艺术馆的大型展览之后,安尼施·卡普尔显然已经成功破圈,不仅成为中国当代艺术界的知名国际艺术家,艺术爱好者心中的“流量网红”,也成为了中国一、二级艺术市场的“心头好”。

不仅在中国,卡普尔在世界范围内的几乎每一次展览和公共艺术都能够产生轰动和热议。一位艺术家的作品在全世界范围内一经露面便引发火爆,我们所经常论及的作品的形式带来的视觉感受力也许只是表象,更多的是超越了作品本身而来自广泛的文化与历史维度的问题。

part 1 为什么卡普尔能“火遍全网”?

卡普尔的第一件色粉作品虽然是他在1980年从印度旅行回来之后创作的,但当我们看其早期的作品,就已经能够看到卡普尔成熟的美学思考。这件由红色、黄色和白色色粉构成的作品与印度教之神毗湿奴的1000个名号相关。作为卡普尔色粉系列作品的源头,这件作品浓烈的宗教仪式感为卡普尔以印度文化为土壤的创作奠定了基调。然而,卡普尔的作品并没有表面看上去那样直白。精神维度的复杂性,为我们解读其作品带来了诸多屏障。这些与他的成长经历、身份认同的过程、知识结构的建构和对文化的定义与认知皆有关系。

图源网络,侵删

图片来源:里森画廊

1954年安尼施·卡普尔出生于印度孟买,他的母亲是犹太人,父亲是印度人。70年代早期移民英国。

“我虽在印度长大,却是一个犹太教徒,所以我一直是个‘该死的犹太人’,后来我去了以色列,本以为在这就能成为犹太群体中的普通一员,结果我竟转而被称为‘黑人’。这让我不得不意识到,‘我和其他犹太人不一样,因为我是深色皮肤,所以我是另一种犹太人’。在当时,以色列的有色人种犹太人的数量极少。而伦敦却感觉像是一个不在乎这些事情的地方——当然这里也是问题重重。”卡普尔在谈及他的身份背景时曾如此说。此后,他进行了长达15年的精神分析,来应对内心的焦虑。在多重身份和多元文化中成长的卡普尔更像是一个带根的流浪人和一个精神世界的漂泊者,而非仅仅是一个印度艺术家。

莫斯科犹太人博物馆和民族宽容中心展览现场

图片来源:里森画廊

卡普尔在一次采访中说道:“我是印度人,这已经是我意识和潜意识的世界观的一部分。但是,我又非常反感一种观点说是我的作品应该从我本人印度血统的角度去解读。我一直是,而且今后也永远都会是这种文化人种学艺术观的坚定反对者。”

卡普尔对艺术的理解是多重的,他让我们看到艺术不仅仅是现实主义的,还是浪漫主义、抽象主义和极少主义的。来自他的故乡印度的文化、宗教、材料,更多的是在多元文化碰撞下,被卡普尔用来表达现代艺术观念的载体。而这种现代艺术观念恰恰是以打破东方与西方文化壁垒,让人们产生共通与共融的情感为基点的。

正如中央美术学院美术馆馆长张子康所说:

“卡普尔有他自己特殊的生活经历和东西方的文化基因。他本人是一个具有多民族、多文化背景的艺术家——印度文化、犹太文化、欧洲文化都对他有着影响,他也因此游走在传统与当代,东方与西方之间。所以,他的作品显然有对‘大社会’的思考,这种思考是具有某种文化以及时间空间的融合性在内的。”

摄影:Oak Taylor-Smith

©️艺术家与常青画廊

卡普尔与“英国新雕塑”

论及卡普尔和他的作品,也许我们可以从“英国新雕塑”谈起。

从概念上说,“英国新雕塑”主要指向的是1980年代,一群英国年轻的雕塑家的作品。放之于艺术史中,更多的是将“英国新雕塑”理解为一场运动。这场运动是上世纪80年代左右,以极简主义美学和观念艺术的流行为环境背景而产生的。这两个艺术思潮同时影响了绘画与雕塑,在绘画领域产生了新表现主义;在雕塑创作中,最明显的影响是创作方法更加多元化,同时进一步采用传统材料、技术和语言。安尼施·卡普尔便是“英国新雕塑”中的一员。

1981年,伦敦当代艺术研究所和布里斯托阿诺菲尼画廊联合举办了一个名为《物体与雕塑》展览,这次展览包含了理查德·迪肯、安东尼·葛姆雷、安尼施·卡普尔、让·卢克·维尔茅斯和比尔·伍德罗的作品。《物体与雕塑》是一个具有开创性的展览,它带来了了解“新英国雕塑”的关键。

图片来源:文章《一场安静的变革——1965年以来的英国雕塑》,侵删

《物体与雕塑》的作品推荐委员会在展览序言中指出,这些雕塑家“既不是属于某个学派,也不属于某个运动。他们组成一个有凝聚力的小组,没有什么共同的想法,也没有什么共同的立场”,但他们却有着一个不太显著的共同点——“过程的真实性”比“材料的真实性”更为重要。这似乎也为后来的研究者提供了一个着眼点,在实现某个观念的过程中,材料与物质无关,形式并不是重点,这些都是为了表达一种象征或者隐喻的具象体现。

法国巴黎大皇宫酒店现场装置

图片来源:里森画廊

卡普尔曾说:“我不关注形式。我不想做跟形式相关的雕塑——我真的不感兴趣。我想做关于信仰、激情或经历的雕塑,也就是说,在物质关注之外的作品。”这句话,似乎也成为了卡普尔艺术创作的注脚,也让我们窥探到了一种基于自然和哲学思考下的物质与精神的隐秘关系。而源自印度古老文明的历史元素在卡普尔的作品中,更多的是被用来表达他更为深刻的精神和文化内核。

图片来源:里森画廊

摄影:Christophe Goussard

©️艺术家与常青画廊

诗意的共情

卡普尔通常以诗歌、宗教或者神话故事来为作品命名,以这些来源于人类古老的文字文明为起点,探讨有关文学、生死、恐惧与救赎的问题,唤起的是我们最原始的情感与精神共情。文学性的题材赋予了卡普尔作品独特的气质,以悲剧为蓝本的叙事性注解,让他的作品具有了诗歌式的悲壮与崇高感。

As if to Celebrate, I Discovered a Mountain Blooming with Red Flowers中文译作《好像要庆祝我发现了一片盛开红色花朵的山野》是一件卡普尔早期的色粉作品。标题中As if to Celebrate源于英文古典诗歌中的三行俳句,而后半部分则与印度神话有关。

图源网络,侵删

2002年在泰特现代美术馆展出的《玛尔绪阿斯》是卡普尔最著名的作品之一。10层楼高,150米长的喇叭形的庞然大物占据了整个涡旋厅。观众可以从各个角度观看这件作品,但却无法一览全貌。这件作品源于一则古希腊的神话,阿波罗因输掉了演奏比赛而残忍地剥去了玛尔绪阿斯的皮。文学带来的叙事性联想,让我们在看待这件作品时夹杂了更多的心理与情感因素——巨大的结构犹如骨架、深红的颜色显得更加血腥。

伦敦泰特现代美术馆

图片来源:里森画廊

《圣托马斯的疗愈》是一件基于圣托马斯的救赎而创作的作品。白色的墙上,一道深红色的裂痕,犹如新鲜的伤口般撕裂着对于伤痛与恐惧的敏感神经。

虽然基于具象的故事与神话,但卡普尔想表达的却是超越具象的精神隐喻。“这件作品只是一个在墙上的切口/伤口,它的形状像阴道,更接近整体而非死亡。它指涉了墙体之外的空间。当然,建筑在这里被隐喻为自我。我本可以在一块石头上完成这件作品,但如果这么做就太实在、太具象了,反而不够真实,这将更多指向叙事,而不足以关乎精神性的潜能。”

图源网络,侵删

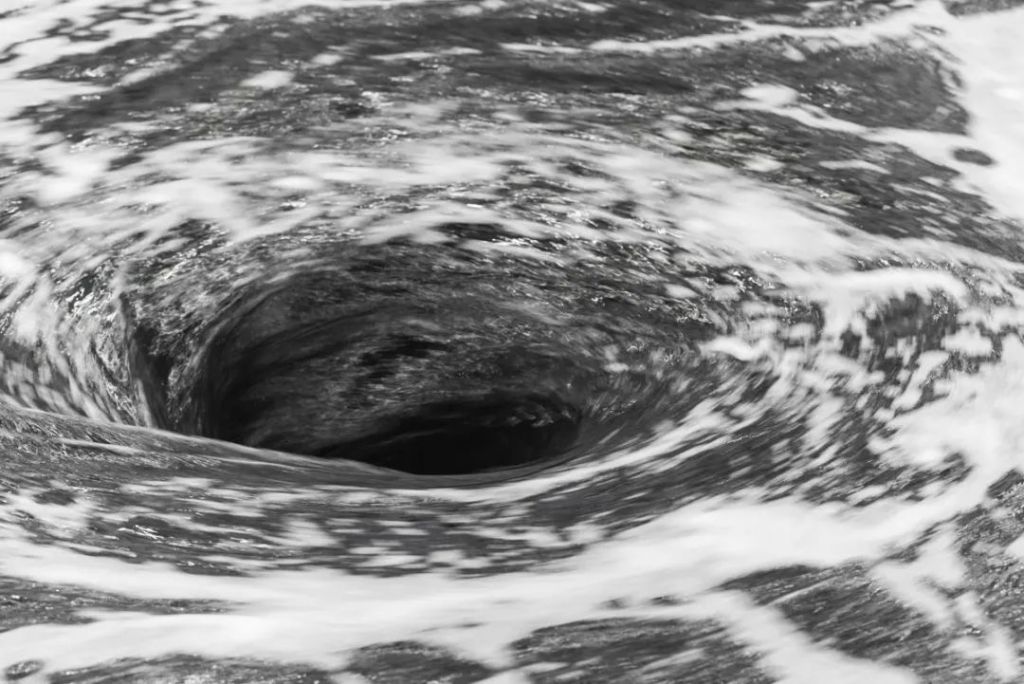

《坠入地狱》和《下沉》唤起的则是人类对未知的最原始的恐惧。

具象引发的现实联想拉开了不同观看者的心理距离,而非具象产生的诗意共振则与人类普遍的精神情感同频。

摄影:Paola Martinez Fiterre

©️艺术家与常青画廊

摄影:Ela Bialkowska

©️艺术家与常青画廊

从个人经验到群体经验

从题材到色彩再到作品呈现的形式,卡普尔所实现的是超越个人经验的,更广泛的文化与心理表征。

在卡普尔的作品中,色彩是他用来表达观念和阐释精神的重要元素。卡普尔对色彩的研究做到的极致,尤其是红色。卡普尔曾说:“在人类所有古老的仪轨里,其实都会出现两样最基本的材料,一是鲜血、二是土地。”借助红色,卡普尔传递出的情感与我们对印度文化中红色的理解经验产生了链接。在色彩中,他赋予传统以新的认知,也扩大了色彩作为艺术作品中的一种元素的普遍外延。

图片来源:里森画廊

伦敦里森画廊上海总监董道兹认为:

“从使用最小的形式和丰富的色彩来创造一个具有多重意义和联想的物体,卡普尔的作品在很多方面都带有超自然和哲学的气息。红色对卡普尔来说非常重要——你可以在他的作品中看到很多红色:红色的大地,血液与身体,生命与死亡。近年来卡普尔进一步对色彩技术进行探索,他与工程师合作创造了最黑的黑色(万塔黑),这种黑色可以吸收99.8%的光。卡普尔通过“戏弄”你的眼睛创造出了一个令人惊奇的魔术。

对卡普尔来说,色彩不仅仅是添加到物体上的东西,他希望你沉浸其中,沉浸在内在和外部世界的相互作用中。”

中央美术学院美术馆展览现场

图片来源:里森画廊

疫情的发生,让人类共同体的概念更加凸显。跨越种族、物种、技术和个人经验的多元文化不仅是当下实现人与自然共生的需求,也是当代艺术的至高精神。在包括卡普尔在内的一些当代艺术家的创作,在当下的时代语境中,可以被看作是在“大社会”与“大文化”背景下的一种艺术创作现象。从这一点来看,卡普尔的公共雕塑能够被放置在全世界各地的核心地带,被各个国家和不同文化的人们所接受也是一种必然。

北京常青画廊- 市场公关总监彭咏仪认为:

“艺术家创作出了一种可以跨越文化与时间的‘语言’,当观众观看作品时,这似乎就是人人都可以理解的交流方式。如同艺术家于2016年在常青画廊古巴哈瓦那空间中展示的《当我已有身孕》(When I am Pregnant),该作品展现了艺术家对生命的创造和诞生的深层关注与思考。艺术家试图借用自己的作品,引发观众对作品与自身不断演变的相互关系而表示出强烈的关注与思考,也同时影响观众如何去看待、对待这个世界,探讨人类文明与智慧和社会自然的关系。”

(圣吉米那诺 / 北京 / 穆琳 / 哈瓦那 / 罗马 / 圣保罗 / 巴黎)

摄影:Adham Almalla

©️艺术家与常青画廊

卡普尔的镜面作品可以更加充分地阐释他的美学观点。以《云门》为代表,他借助这一巨大的镜面雕塑,模糊了人与自然、天与地、不同种族和不同个人之间的界限。作品的材质和形状特质让人们在与之产生互动的过程中,会忽略掉作品本身的物质性,而更加关注自己与自己,与别人,与镜中环境之间的关系。这也时刻提醒着我们,在这个虚幻的空间中,每一个进入其中的生物和物体都是平等的。

“关于‘雕塑对公共空间的介入’这一话题,卡普尔是非常好的研究对象。从他的代表作之一《云门》开始,人们就对他的作品所表现出的强大的互动性叹为观止。在他的创作中,镜面是他丰富的手段之一。卡普尔本人将这种作品称为‘非物体’,因为它的反射面让雕塑消失在周围环境中。观众在作品面前从不是被动地站着,而是在他意识到自己的视觉、声音、感知被反射和扭曲时与作品互动。观众的身体经历并体验着作品,进而将体验的过程内化入心理,重新思索自身与周遭环境的时间与空间关系。在以往的认知被挑战的同时,展开精神领域的深入探索。”彭咏仪说。

图源网络,侵删

Part 2 卡普尔的学术与市场价值何以得到广泛传播?

对于中国当代艺术来说,卡普尔的名字和作品已并不陌生,这一方面与卡普尔作品本身带来的感召力有关,同时也与艺术机制和艺术系统的支持有关。在帮助艺术家实现艺术想法和方案、陪伴成长,并向公众和市场不遗余力地推介方面,画廊无疑起到了很大的助推作用。

在极简艺术和观念艺术之后,里森画廊在80年代的时候便开始与一批“新英国雕塑”艺术家合作,其中就包括了安尼施·卡普尔。从合作至今,里森画廊为安尼施·卡普尔在世界范围内举办了不下于20个个人展览。不久前结束的卡普尔于伦敦里森画廊的展览和正在进行中的英国牛津现代艺术馆的卡普尔展览,均聚焦其最新大型绘画作品。

安尼施·卡普尔2021年3月在深圳市当代艺术与城市规划馆的个展现场

图源网络,侵删

常青画廊与卡普尔的合作也已超过25年,每年或者每隔两年便会在不同地区为其举办个展,呈现最新的创作。常青画廊目前正在迪拜的标志性建筑卓美亚帆船酒店(Burj Al Arab Jumeirah) 举办卡普尔的POP-UP个展。

(圣吉米那诺 / 北京 / 穆琳 / 哈瓦那 / 罗马 / 圣保罗 / 巴黎)

摄影:Adham Almalla

©️艺术家与常青画廊

(圣吉米那诺 / 北京 / 穆琳 / 哈瓦那 / 罗马 / 圣保罗 / 巴黎)

摄影:Adham Almalla

©️艺术家与常青画廊

除了策划个展之外,这些画廊积极为卡普尔在中国争取各种公共空间展示的机会,包括美术馆、博览会和双年展。持续的关注与推荐,对于艺术家的个人成长、学术与市场价值的建立与传播都有着深远的意义。从策展角度来说,以艺术家创作的整体脉络为依据,系统呈现各个时期阶段的重要作品,无疑也是帮助大众与藏家梳理和理解艺术家作品的关键。

董道兹在谈到卡普尔的作品与展览时说:

“如果回顾里森画廊从上世纪80年代初到现在卡普尔的展览,你会发现它们差异巨大。将卡普尔艺术实践中的许多方面联系在一起,我们能够看到的是他作为一位艺术家对未知的无尽探索,以及对打破现有认知的渴望。”

图片来源:里森画廊

从发现艺术家的潜在未来,到持续地关注、系统地策划专业学术展览,艺术家与画廊的共同成长关系绝不是一朝一夕建立的,我们在很多时候只看到了成功与光鲜的结果而忽略了漫长的过程。尤其是对于年轻一代的艺术家,画廊是否有专业而长远的眼光,是否能够为艺术家的成长和项目的实现提供支持,是否能够系统地呈现艺术家的创作并为其寻找更多建立学术与市场价值的机会……也许这些都是值得我们思考的问题。

感谢张子康先生、董道兹先生,彭咏仪女士接受99艺术网采访。

本文部分观点来源于文章: 1、王春辰.卡普尔的分层宇宙[J].美术研究,2020(01):24-26 2、王春辰.卡普尔引发的一种艺术悖论 3、《图像与对象之间:“新英国雕塑”》,来源:艺术档案网 4、陈亚力.现代的崇高——阿尼什·卡普尔访谈[J].世界美术,2008(04):33-39.