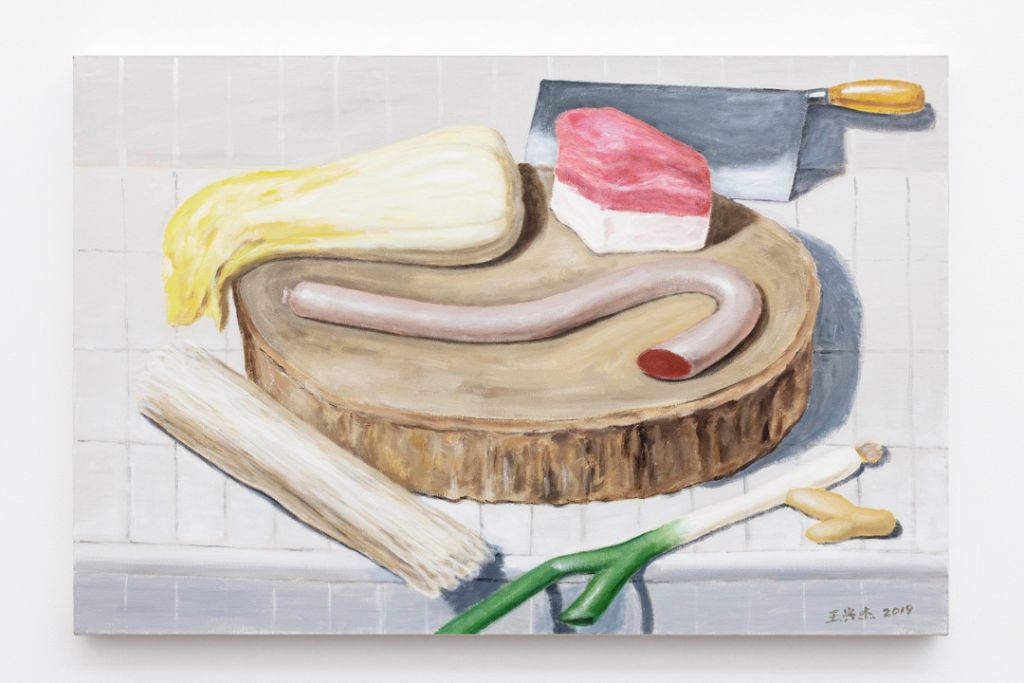

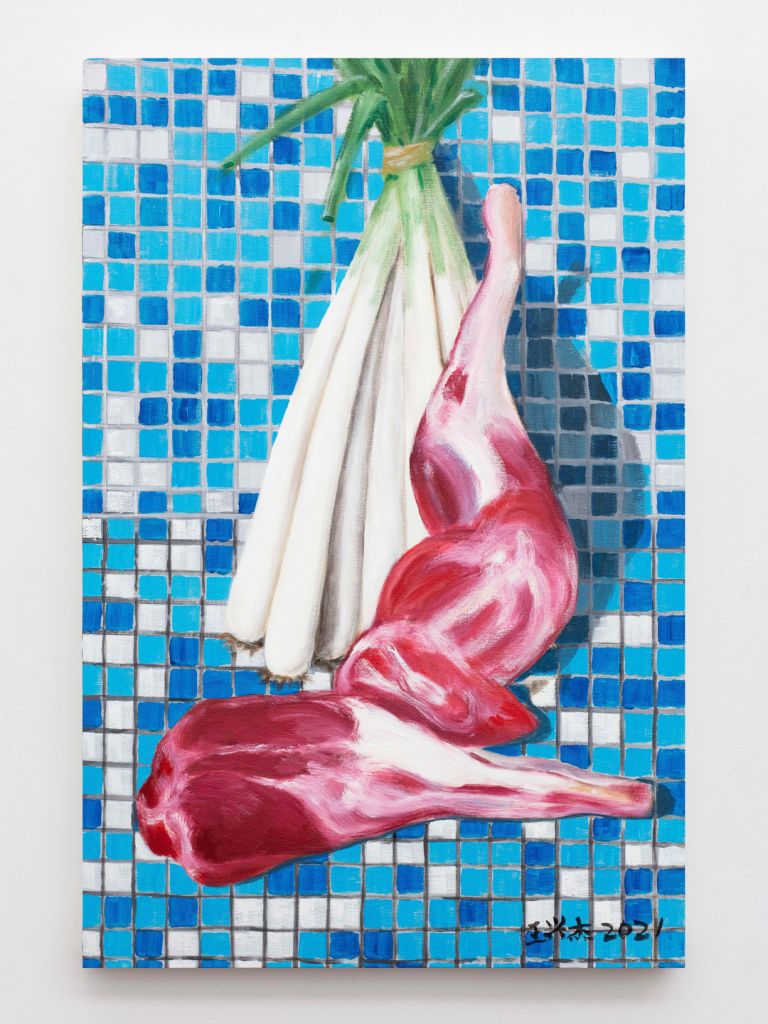

在新年伊始之际,展览对“夸富宴”(potlatch)这一社会学名词进行了幽默化的引用,意在指涉其作为节日欢庆中的特殊仪式,画家本人倾其“财富”,慷慨而精心地为观众呈上一次丰盛美味的宴席。而“夸富宴”本身,是交换的象征,亦是诚心的期冀,为了能够收获更加慷慨的“成功”。

寻味—王兴杰的近作 文/王将

你真的认为她们很美? 当然…… 王兴杰最早吸引我的,不是他的静物画,而是一些带有深色背景的女人体。她们在我脑海中留下了难以消弭的印象。为此,我和他讨论了这些形象的“美感”。我指的不单是绘画形式,也是一种世俗目光——对于女性的审美。王兴杰自然明白我的所指,他的回答也很坦诚,肯定了那些画作所表现的是其目光中的身体之美。他充满自信的立场使我不想以任何成见去反驳他的话语。但是,那次关于美的闲谈却时常让人寻味。对我而言,那些作品给予我特异的刺激,画中略微变形的肉体有着既格涩又现实的意味。这种意味脱离我的视觉经验,让(我印象中的)任何现代主义和现实主义形式都显得有点矫饰。在我看来,那些肉体与其个展《夸富宴》中的“食物”存在着心理上的深层联系,后者似乎是前者欲望的投射对象。而它们皆体现了画家个人的审美选择,这关乎于宿命。其绘画趣味上的特殊性,源自他学习艺术的取径。