记得从2021年年中我们就开始跟陈文令约工作室专访,但几次都因为他在泉州金谷老家而不得不调整时间。频繁地来往泉州与北京,感觉陈老师似乎又有“大动作”。2021年年底,在陈文令刚从泉州回京,次日便又要去泉州的空档,我们来到了他位于北皋的工作室。

无论是治好他儿时口吃的纤细线描,还是令其名声大噪的富有“重工业”气质的雕塑,艺术对于陈文令来说,在实现人生救赎的同时,亦是释放内在情感与精神感悟的出口。陈文令的作品看似直白,充满不拐弯抹角的直接张力,但却有着复杂的矛盾性。在他的作品中,我们时常会阅读到诗意与暴力、柔美与力量、直白与隐喻、喜悦与苦涩、轻松与沉重等等对立但又统一的具有文学指向性的词汇。在陈文令看来,对抗或者不确定是人类生命体的天性,但正是由于这种在不同时代所生发出的具有不同内涵的矛盾,反而铸就了一种人生的真相。

2019年疫情爆发,村里戒严,陈文令被困在乡下将近四个月。没有工作室、没有展厅,他的光头便成为了工作室和展厅,每天在头上顶不同的日常之物,创作了“每日一顶”系列作品。在这期间,他发现村里修建的具有标准化和现代化体制式的溪岸截断了人与自然的关系。2021年下半年,陈文令正式启动溪岸项目,并为其暂定名为“安溪金谷艺术园”。

没有设计、没有图纸、自己出资,陈文令似乎又把自己推到了一个不确定的未来中,正如他美院刚毕业,倾其所有、孤注一掷地在鼓浪屿的露天工作室没日没夜地做着没人懂的雕塑;也正如他二十年前来北京寻找展览机会无果,回乡后卖掉房子,充满豪情地在海边自己为自己做展览一样。“回看我的人生,每次碰到艰难的事情我都会咬牙坚持。我觉得生命恰恰是因为一点冒险、一点无厘头、一点忘我和一点不计较,才会在行走的过程中看到更美好的风景。”

陈文令说,在老家,他每天早上7点起床,7点半就站在溪边等着15个农民工来上工。时光流转,褪去工业文明的厚重与灿烂,在被晨曦拉长的身影中,我们似乎看到了那个从这片土地出发去追寻艺术梦想的少年,在家乡石跳钉上跳跃奔跑,躺在晒谷场和溪边的巨石上数星星。

“我想要创造一个自然与人类及各类生物共生但又互不打扰的独特样板,献给我的母亲,我的父老乡亲”。以这场永不落幕的展览为起点,陈文令又开始了他的一场新的冒险、一段新的征程。

01

纤细与力量

99艺术网(以下简称为99):您曾经说:“我内心的能量能随着一根根纤纤细长的线条流淌出来,这恰好也是我‘重工业’雕塑和装置的有力互补。”您从小痴迷于线描,也是中国画科班出身,为什么在之后会转向雕塑?

陈文令(以下简称为陈):我14岁时拜我们县城里的翁老师为师,进行正规的书法、小写意、工笔画的学习,那时所接触的更多的是一种很抒情、很民族化的艺术腔调。80年代进入美院学习艺术,那时20岁左右的我们特别向往所谓的全球化和国际化。实际上,对于中国思想界、艺术界来说,80年代是很珍贵的十年,当时有很多关于解放思想、面向世界的口号。在那种时代背景和影响下,又在美院马老师的熏陶下,我悄然地从抒情的中国画转向更前卫的当代雕塑。

要说为什么会从国画转向当代雕塑,我认为更多的是时代背景和一些偶然性原因共同作用的结果。明天走向哪里,一生要用什么方式渡过,这些都是很难设计并充满变数的。然而,正是这种摇摆、不确定和不可知,才构成一种人生的张力。我认为这才是有价值的。

99:您如何看待国画与雕塑?

陈:用线条去记录和传播艺术家对这个世界的所见、所闻、所思、所感是很直接的一种方式,但有一个问题——相对缺乏公众化。尤其是古代文人一脉相承下来的水墨画,会带有一些贵族化、垄断化、权力化和圈子化的关系。在我看来,雕塑是不挑观众的,它拥有巨大的覆盖面。

可以说,雕塑是造型艺术领域中最重体力、最重工业的艺术门类,所以,在我看来,通过雕塑这种形式来表达艺术家的情感相对会更加缓慢和艰难。但是,雕塑也有它不可替代的特质,它可以以大地为基座,蓝天为背景,经过千年风吹雨淋日晒而永不凋朽;在经历自然考验和历史磨难后,反而会呈现出更强的力量感和来自岁月包浆后的深沉气质。我老家泉州的老子像已有一千多年历史,真的是睹尽人世沧桑永不落幕。

99:线描的纤细和雕塑的力量,两者之间的关系您是如何转化的?

陈:无论多么力量爆棚的雕塑,它的母体都来源于一条条纤细的线条。这个过程就像植物生长,慢慢从种子开始发芽、生根,逐渐萌发出更强的生命力。

线描的纤细和雕塑的力量,我觉得其实是一种相互融合共生的关系。一根细小的线描也能饱含巨大的力量,而且这种力量的指向是不一样的,有时是物质本身属性的力量;有时是一种内在精神的力量。

02

素材与灵感

99:在您的雕塑作品中,一些形象和图式皆具有隐喻性,是什么为您提供了创作的灵感?您的家乡是否会给您提供一些文化背景和民间神话故事此类的素材?

陈:很多艺术家的成长背景都是极其复杂的,尤其是在中国当代艺术的语境中,艺术家所面临的动荡、变革和际遇,比任何时代都要复杂得多。

在我看来,我出生和长大的那个乡野自然的环境属于一种“冷社会”。在“冷社会”的农耕文明中,人与自然是互不打扰的,很缓慢,很诗性,反而能够滋养我们心灵深处的某种东西。这种成长环境的确给了我许多刻骨铭心的记忆和创作的素材与灵感。但是今天,我们生活在一个对世界、自然、他人,包括自己都在相互过度打扰的“热社会”中,虽然获取了史无前例的物质条件与生活便捷,但也付出了极大的代价。

中国很多地方都处在一种永不停息的断裂式建设中,包括我的老家。所以从这个意义上说,现代人的故乡是一个永远回不去的故乡。一个更加健康的社会应该是“冷社会”和“热社会”的调和与互补。

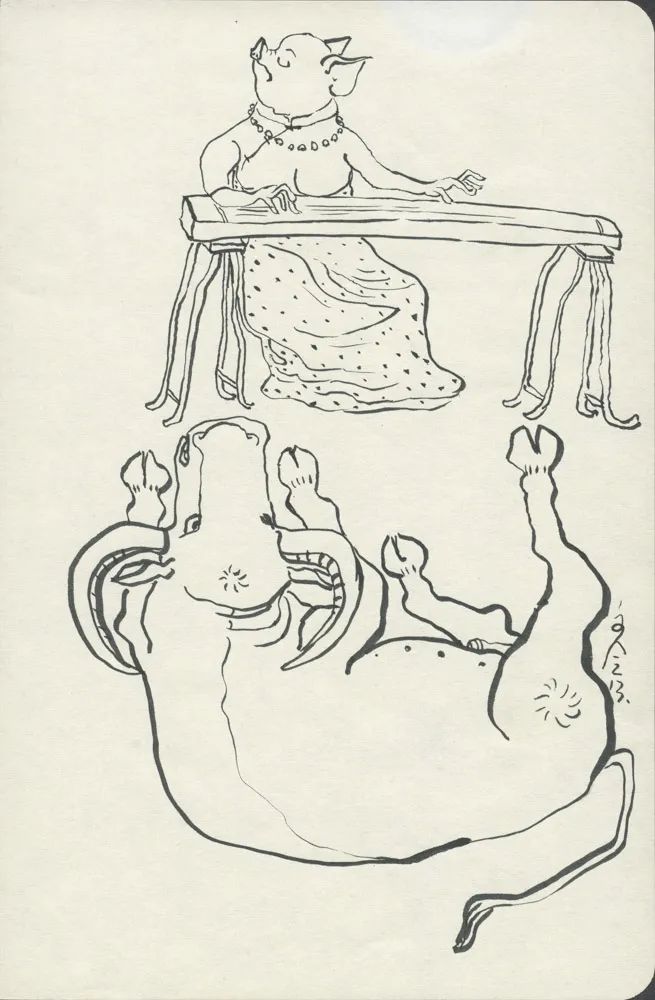

99:在您的雕塑作品中,一些形象和图式皆具有隐喻性,尤其是动物形象。在您看来,早期作品中通过对动物的隐喻表达,与当下的创作在观念上有差别吗?

陈:在我的作品中,所有批判、反思、讽刺的都不是动物,而是人。同时,我也在探讨一种关系:再凶猛的野兽,在人类所创造的科技时代中都是极其脆弱的,这个观念在我的作品中是一致的。

03

“跑”出自己的艺术史

99:您的作品会给人感觉存在一种矛盾性,您认为这种矛盾性的源头来自于什么?您是否也是一个内心比较敏感与矛盾的人?

陈:人本身时常处在矛盾对立而统一的生命体,这种矛盾性是一种天性,尤其是在今天这个时代。虽然我们处在充满对抗、矛盾、甚至是悖论的社会环境中,但作为一种生命存在又要把这些对立的方面统一起来。完全的对抗可能无以安身,完全的统一又会缺乏力量感。这是我的一点切身的体验。

就像我现在的工作室。这个园区里,家家户户都想通过改造来获取更多的便利与阳光,我隔壁这户就在我不在工作室的时候修建了一个3.7米的阳光房,直接挡住了早晨本能够照射进我们院子里的阳光。如果强硬抵抗,就会引发剧烈矛盾,但是通过艺术的改造,便可以转化这种矛盾。我把这堵墙做成了一个景观墙,没有阳光,但是有景可赏也不错。对待不平和挫折,多持圆融变通的心态会更好。

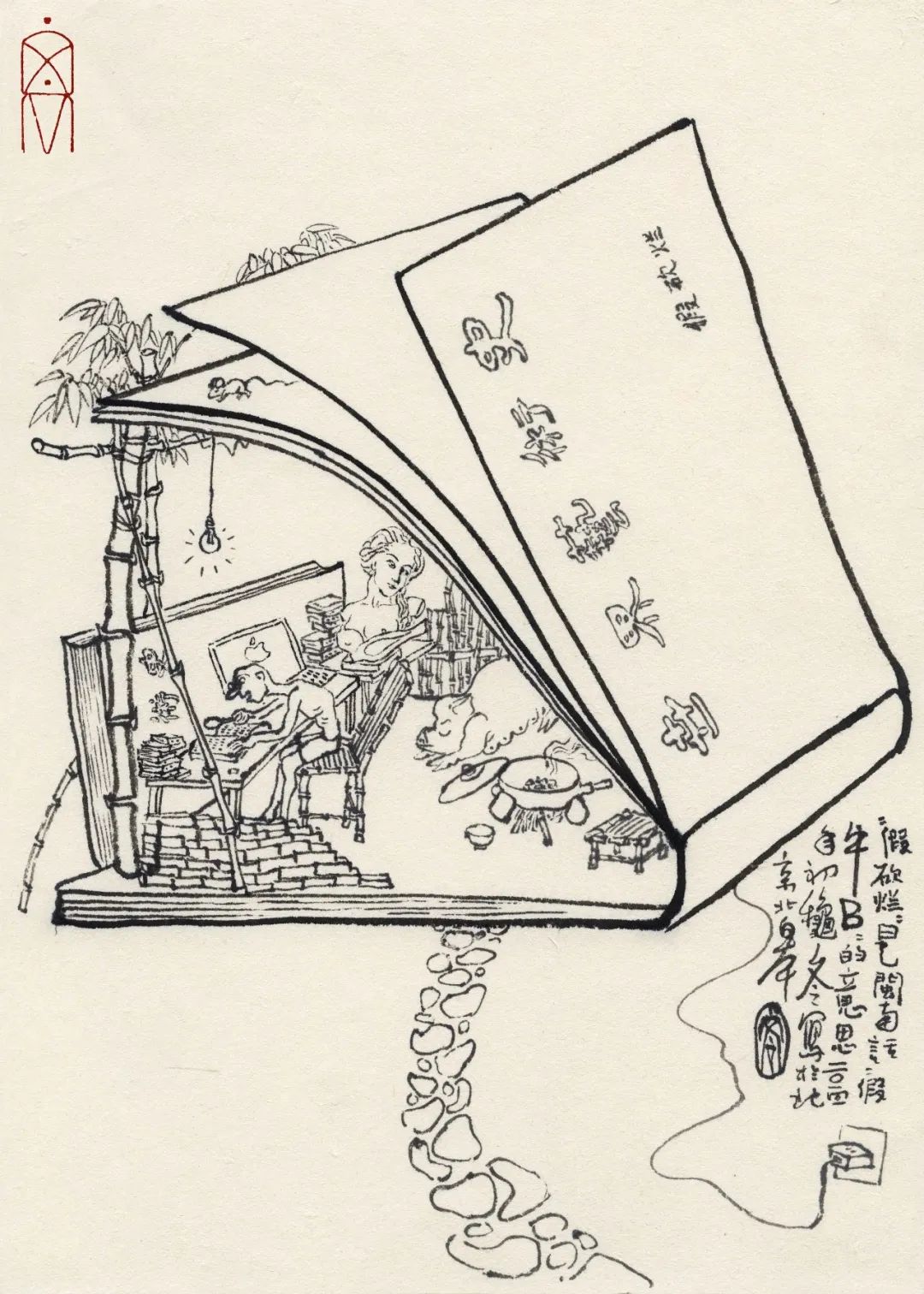

我认为在对立、矛盾面前,“转换”很重要,延伸到具体的创作中也是一样。十几年来,我经常在出差或者回老家的飞机上在速写本上创作,以此把碎片化、甚至是“垃圾”时间利用起来,“转化”成一种更有意义的工作方式。

去年疫情爆发,村里戒严,我跟我妈困在乡下将近四个月。没有工作室,也没有展厅,我就把我这个光头当做展厅,每天顶不同的东西,比如青菜、萝卜,甚至公鸡、母鸡。这种在有限条件中的“转化”,反而形成了“每日一顶”这组作品。阿尔烈艺术节给我做了一个摄影展,国内还有好几家摄影杂志发表我的专题,明年巴西双年展也邀请我参加。所以我觉得一切事物不时会处在对抗、矛盾或不确定的关系中,关键看如何去平衡与转换。

99:您如何看待今天的公共艺术?

陈:我认为“二战”以后,整个艺术世界的思想浪潮是在去权力化、去中心化,去贵族化,逐渐向公众和整个社会开放而转变的。艺术其实应该有更宽泛的开放性,它承载的社会功能和责任才会更大。

我们生活在一个全球化的互联网时代中,所以要用今天的腔调和方法论做公共艺术——在满足当下人们对文化和艺术的需求的同时,实现文化的共享和更广泛的传播。

99:如果为您的作品分期,您认为您的作品可以分为哪几个阶段?

陈:实际上,我的作品表面上看起来线索和风格都很明显,但在我看来,我的创作整体上是比较跳跃的,这与我的想法、工作方式都有关。我在意的不是所谓的很稳定的学术脉络,而是在创作每件作品的当下,是否有强烈的冲动表达欲望,让我能够进入到一种忘我的工作状态中。所以,我认为我的作品是以这种情感力量和内在精神为脉络和线索的。

我其实很少会考虑如果作品变一下会不会得到藏家的认可。虽然这样可能会失去一些物质上的回报,但我觉得只要一直坚持,就会跑出属于自己的道路和艺术史。

04

生命关怀与“金谷石跳钉艺术园”

99:您如何看待人的生命、动物的生命与自然的生命?又是如何用艺术去平衡这些关系的?

陈:我一直持有后人文主义的观点,反对人类中心主义,坚持万物生灵平等的生命观。所谓生命是我们目光所及的一切生命之物,包括植物。植物科学家就认为晚上太强烈的光照也会影响植物的睡眠。我前段时间回老家,发现政府修的防洪河岸都是3米、4米甚至5米高,别说人跳下去,就连青蛙跳下去都可能会摔死。我认为这种防洪堤其实是很不科学的。于是我跟政府商量,在我妈妈住的那个房子门口,差不多有200多米长的河道,是否能让我自己来出资修建?这也是我目前正在做的溪岸艺术项目。在这里,都是以尽量符合人的生命尺度、各种生物的生命尺度来建造。比如说,用大石头筑造的溪岸中,我会故意在石头间留出一些洞来给老鼠谈恋爱、娶媳妇,给青蛙做“观天客厅”,给蛇冬眠,给各种小动物安家用的套房。这样很有趣又很有生态。

我一直认为,当各种生灵都拥有自己的家园,与人类实现和谐共生,这个世界才能平安,而且妙趣横生。有一次夜间我听到一片蛙声感觉比听交响乐还要兴奋。

99:是什么原因让您想要做这个公园项目,它的设计理念是什么?

陈:在我小时候的那个“冷社会”中,我体验过晚上听蛙声,躺在晒谷场或者溪边巨石上数星星的美好。所以,在我现在这个年龄,很想通过艺术去还原和重建那种人与自然万物和谐的关系。我想要打破“标准化”、“制度化”、“城市化”的过度理性化设计,那种工业化尺度的范式是将人与自然截断开的。

依水而建,我要做的是一个具有后人文主义关怀的亲水工程,无论是人还是动物都可以直接亲近水源。整个河道会铺满台阶,一百岁的老人也可以轻而易举地走到河边,用他们的手和脚去接触小溪里的水。

在小溪边,我还修建了一只石船和一个月亮造型的戏台。我希望人们可以在这里唱南音、高甲戏,演掌中戏,甚至是唱摇滚,以及村民做宗教法会招魂等活动。在这种不被工业文明过度干扰的环境中,人们可以完全拥抱自然,自由自在地过日子。

99:这个公园叫什么名字?

陈:我们县里的领导在实地看过之后很兴奋,给了我很多鼓励和支持。关于名字,政府一直想叫“小红人艺术公园”。但我认为,首先,不能叫“公园”。“公园”这个概念太城市化和政治化;第二,也不一定要用“小红人”,我还是想让这片空间有它自己的属性。我认为,我的很多雕塑比较适合在城市阅读,而不一定适合农村的文化环境。所以,我也尽量克制不在这里过多地放置我自己的雕塑。

我的理念是还原和呈现这片土地中的各种自然关系,所以,我觉得它的名字中应该有我的家乡金谷镇中的“金谷”,以及我们这里的一个原始人文产物“石跳钉”。所以,它的名字暂定为“金谷石跳钉艺术园”或“安溪金谷艺术园”。

99:请您讲讲您家乡的“石跳钉”。

陈:“石跳钉”可能距今有二百多年的历史。我们祖上是明代搬到安溪金谷镇的。我是出生在土楼里的,但我老家的土楼基本已经消失了。而土楼边一条古街叫店仔尾,最后一个古式木作的店面前年也拆掉了。可以说,“石跳钉”是目前我们村唯一遗存并能够承载先辈这段历史和人文气息的东西。

所谓“石跳钉”,就是把石头像一颗颗钉子一样钉在溪水里,形成一条可以通向彼岸的路。我小时候手脚很灵活,经常在上面奔跑,现在想来特别富有诗意和童趣。

在我看来,每一根“石跳钉”上的包浆中都隐藏了我们列祖列宗的生命气息和文化痕迹。但是在今天所谓标准化和现代化的发展规划中,这些经历岁月打磨的古老遗产也面临着严峻破坏。对于这种在永无休止的断裂式建设下的文化和民俗的失忆,我们需要深刻地反思和批判。

建造这个艺术园,需要一个综合的知识结构,所以我也请了各个领域的专家好友进行各种讨论。首先集思广益再排除众异,最后主要靠我一己之力打造这个园子。我想要创造一个自然与人类共生但又互不打扰的独特样板,献给我的母亲,献给这片故土和父老乡亲。

99:在这个项目中,您是如何与村民一起工作的?

陈:整个溪岸项目是没有设计师,也没有一张设计图纸的。我买了800多吨形状各异大小不同的石头,请了15个农民工,租了一台吊机,两台挖掘机每天都在工作。我感觉自己就像是个“包工头”,不过是个自己贴钱的“包工头”。在这个环境中,可以很自由、很野性、很有趣地叠山造园,怀着对自然、生灵和生命的关切。

我每天早上7点起床,7点半就站在溪边等着15个农民工来上工。因为没有所谓严密的“设计”,所以我必须要亲力亲为,指挥每一块石头的摆放,也会跟着大家一起干体力活。工人们5点半下班,我也下班,回去喝点儿小酒,每天过得特别澎湃、忘我、不知疲倦。

99:“金谷石跳钉艺术园”从开始建设到现在,遇到过什么困难吗?

陈:正式开始实施是在2021年的10月份,但是实际上,三年前我曾经启动过一次,但当时因征地等等问题被村民阻拦而暂停。阻力一直存在,包括现在也时不时出现一些与村民的纠纷,现代农民沌朴的不多了,对丝毫的利益都非常计较。工程涉及到村民在溪边种的菜,他们都要赔偿,我说赔偿3千元他们非要让我赔5千元。幸好这次开工后得到政府态度上的支持。

这个项目完全是我一个人出资,每天都在花钱,这是一种冒险。我觉得生命恰恰是因为一点冒险、一点无厘头、一点忘我和一点不计较,才会在行走的过程中看到更美好的风景。

也许是由于我的真诚的冒险感动了“后浪”创始人吴兴元先生,前不久他来参观时慷慨地捐了5万元和4千本图片。我期待造的这个艺术园能在很多村里孩子出生时就在,等他们百岁终老后这艺术园还在,一代又一代的都在,而不是一直被拆,一直被更新。我的梦想是创造一个“永恒回归的神话”,虽然这想法很狂很可笑,但我还是要相信它。这也许就是我不知疲惫地奔忙的绝对动力。

回看我的人生,每次碰到艰难的事情我都会咬牙坚持。困难也是一种“矛盾”,还是那句话,关键看你怎么去理解和“转化”。

05

永不落幕的展览

99:从2001年您在海边自己做了一个大型雕塑展,到今天的“金谷石跳钉艺术园”,同样都是在自然的环境中进行,同样都带有冒险的元素,时隔20年,您如何看这两件事?

陈:二十几年前,我来北京寻找展览机会,那时我没钱没人脉,只有满腔的激情和斗志。找了七、八日,找不到任何机会,也没几个人理我。我心想,这个世界没人规定展览一定要在北京、在美术馆、在室内做。于是,我从北京回去后就把房子卖掉,在厦门工作室门前的海边做了一个一百多件雕塑的展览。这个展览改变了我的人生跑道;同时,开启了中国在户外做大型雕塑个展的先例。

2021年我在温哥华和悉尼做了两个个展。但是我觉得这类展览对我产生的情感冲击和内心的澎湃远不如这个乡野项目。“金谷石跳钉艺术园”我一个永不落幕的个展,对我意义重大。我自己的雄心和决心是要通过半年的时间打造一个特殊的、饱含情感和人文精神的艺术园——既乡野、在地、又具有全球化特征的艺术园。

在我看来,人生就是充满未知的,冒险的人生才是有意思的,尤其是对于艺术家而言。

图片来源:陈文令工作室