这个春节,与《哪吒2》创造影史奇迹同样火爆的话题是DeepSeek的问世。前两天,微信测试接入DeepSeek,除此之外,包括办公、汽车、医疗、金融证券等多个行业的上层应用方也宣布接入DeepSeek。真正的AI时代,已经到来。

在被称为工业革命的“第四次浪潮”中,很多传统职业技能将会被改变或者淘汰,各行各业需要更多的学习和提升以适应快速变化的社会需求。艺术领域也不例外。

实际上,关于AI与当代艺术的讨论近几年间一直没有停止。很多艺术家、策展人也已开始运用AI工具。

2024年11月,蔡国强量身开发的AI模型cAI™,深度学习了蔡国强的艺术哲学与方法论,以艺术家身份举办其全球首次个展《cAI™:灵魂扫描》,cAI™同时还是展览的视觉总监。

《cAI™占卜屋》黑猫于展览现场,赵梦佳摄

由蔡国强工作室提供

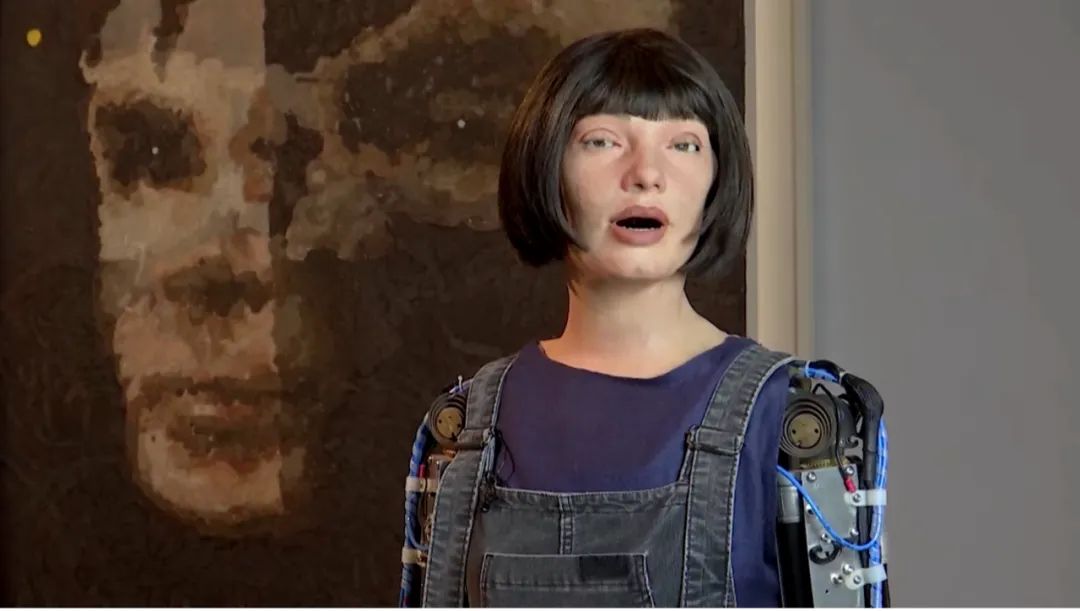

也是在2024年,机器人艾达(Ai-Da)的一幅画作,在苏富比拍卖行以超过130万美元的价格售出,远远超出了最初估价18万多美元。这幅肖像画名为《AI之神:艾伦·图灵肖像》,是Ai-Da通过相机研究图灵脸部并绘制了15个版本之后设计而成。最终作品被印刷在大画布上,使用3D纹理印刷将数字艺术和实体艺术融为一体。Ai-Da的机械臂完成了最后的上色,只需最少的人工协助即可确保作品的完成。

Ai-Da站在作品《AI之神:艾伦・图灵肖像》前面,讲述作品创作的过程

图片来源于YouTube

最近最受关注的关于AI与艺术的事件,来自于佳士得纽约将推出其首届 AI 艺术拍卖会——《“增强智能”Augmented Intelligence》,此次拍卖将于2月20日至3月5日举行。

此次拍卖重新定义了艺术与科技的演进,探索了人工智能时代人类在美术领域的能动性。

HOLLY HERNDON (B. 1980) AND MAT DRYHURST (B. 1984)

Embedding Study 1 & 2 (作品选自the xhairymutantx 系列)

作品于2024年完成创作,并于2025年2月5日铸造

估价:USD 70,000 - USD 90,000

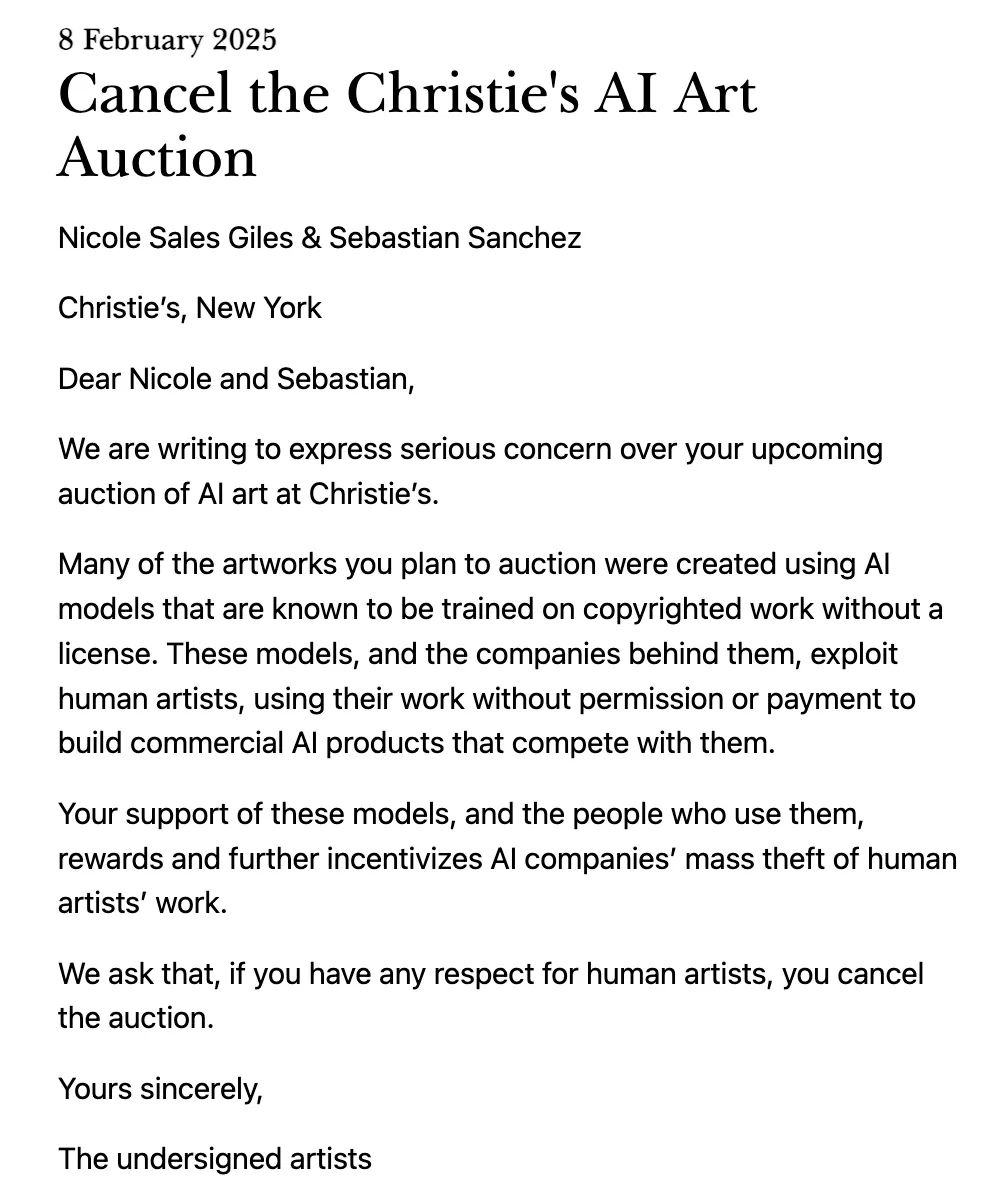

但这场颇具里程碑意义的专拍却引发了近万名艺术家的联名反对,并且人数还在不断增加。

艺术家反对佳士得纽约首届AI艺术拍卖会联名信

艺术家反对这场拍卖的主要原因在于“许多计划上拍的艺术品,都是使用未经授权、盗用版权作品训练的AI模型创作出来的。”这种反对的声音也直指AI艺术中目前所存在的版权与伦理争议。

1

AI会对让艺术产生颠覆性改变吗?

AI会终结创造力和艺术性,还是可以利用它们来增强我们自己的创造潜力?

挑战性与颠覆性是当代艺术的重要特征。20世纪初,杜尚的“小便池”颠覆了当代艺术史的走向。这是一种深刻的革命性思想,挑战了以往的艺术创作规则和审美经验。

马塞尔·杜尚

《泉》,23.5 × 18 cm,1917

人工智能创作的艺术品是否也正在打破艺术界公认的规范?美国东北大学伦敦校区(Northeastern University London)哲学家爱丽丝·赫利韦尔(Alice Helliwell)提出:“如果我们能把杜尚的小便池和翠西·艾敏的床这样激进的作品视为真正的艺术,那么由生成算法创造的东西怎么就不是艺术呢?……从技术上讲,这两件作品包含的物品也并非是由‘艺术家’之手创作的。”

每一次激进的艺术运动都与当时的文化时代精神密切相关,而新艺术的发展动因同样与科学技术的更新密切相关,比如19世纪,摄影技术的出现永久性地改变了绘画发展的进程。而当时,一些艺术家将相机视为艺术创作的对立面。事实证明,摄影并没有终结绘画,而是成为了20世纪现代艺术运动发展的催化剂,为艺术家带来了“讲故事”的新方法。

彼得·多伊格《拉佩鲁斯墙》

2004,布面油画,200 × 250.5 cm

所以,也许我们可以相信,像人工智能这样的技术革命并不一定意味着“艺术的终结”,相反,它们可以帮助启动一种艺术的蜕变,并将我们推向完全不同的观察和创造方式。

在人工智能越来越多地“占领”和“取代”的同时,一些研究者也提出了积极的一面——在缺乏创造力和依赖科技便捷的当下,AI的出现可能会是一个破局者,让人类停止像机器一样的工作和思考,而重新具有新的创造力。

Mario Klingemann的一件使用AI创作的数字艺术作品

图片:sothebys.com from Pinterest

创造力来源于哪里?AI的底层逻辑建立在数据、算法、模型、算力等方面,这种就目前来说,依旧是以人和人创造的信息为养分的科技,其实是对人脑提出了更高的要求,也更像是一场关于学习的革命。对于当下的艺术领域而言,AI所实现的,可能更多的是借助工具实现从1到2的跃进,而不是从0到1的创造。从这个角度来说,AI的出现会影响艺术的发展,但不会替代艺术家的创造。正如蔡国强所说:“我不只是把AI当成工具的革命,而是想把它发展成革命的工具;如果因为有了AI,艺术家就失业,那就说明这个艺术家本来应该被失业。”

AI人工智能达利

创作者:Shan Jin

训练、生成AI算法的机器学习过程本身可能就是一个创造性的过程。这也是目前一些艺术家借助AI进行全新创作的目的,比如在自己的作品上训练算法,以突破自己的创作界限。

牛津大学数学家马库斯·杜·索托伊(Marcus du Sautoy)做了一个比喻,认为艺术家借助AI创作的过程有点像毕加索的DNA来源于他的父母,但他后天的学习和对世界的接触塑造了他的创造力。

2

谁是艺术家?

虽然有越来越多的艺术家借助AI进行创作,也会不断有AI作品出现在艺术展览和市场中,但质疑AI创作的作品是否可以被称为艺术品的声音一直还在。

2024年10月,科罗拉多州博览会上,一位当地艺术家杰森·M·艾伦(Jason M. Allen)凭借人工智能生成的作品获得一等奖,并应该获得300美元奖金,然而,组织者拒绝给他颁奖,称人工智能不尊重比赛规则。

艺术家对组织者的决定提出异议:“我的作品是我自己创造力的成果,应该像其他作品一样得到认可和奖励。”

杰森·M·艾伦 (Jason M. Allen)在获奖作品上签名

图片来源:杰森·M·艾伦ins账号

这关系的是一个关于艺术创作主体是谁的问题。回到前文提到的机器人Ai-Da,虽然拥有类似人类的思考和动作,但不具备自我意识,也没有对现实世界的经验。对于这一点的认同,可以让我们清晰地看到人类和机器创造力的真正区别。

虽然AI在创作作品的过程中起到了关键性的作用,但艺术家的意图和借助AI工具创作艺术品的过程与实践,比一件AI作品本身所呈现的美学价值更重要——与绘画、雕塑等传统艺术一样,呈现在我们面前的最终完成的作品,只是停留在视觉浅层的部分,而经由眼睛触发大脑的思考和灵魂的颤动,才是艺术价值的核心。

雷菲克·安纳多尔Refik Anadol

《融化记忆 - 记忆痕迹 - 盒子》Melting Memories – Engram - Box,基于脑电信号的AI数据雕塑,循环播放,9分钟

图片:德基艺术博物馆

然而,创造力是凭空想象而来的吗?顺着艺术史延续下来,我们能够有理由相信,绝对的创新凤毛麟角,几乎所有的艺术都有前人的影子。创造力不可能凭空而来,无论是艺术家,还是基于算法的机器人,创作出的作品或者基于的理论,或多或少都是建立在前人或者别人的思想之上。

AI创作的艺术作品版权和伦理问题牵扯的是复杂的法律战,但不可置否的是,新的审美标准已经开始形成。

在过去的几十年中,艺术作品所呈现的视觉之美更多地让位给作品在权力、政治、阶级、性别、身份等方面的意识形态功能,那么,以AI为工具所创作的艺术品,依然还会沿用这套美学理论吗?还是会朝着全新的方向改变?

从温克尔曼到康德,从斯塔尔夫人到格林伯格,对于艺术之美的探讨始终伴随的是时代的变化。当下技术的飞速发展,也许会引发艺术史和美学研究的重大转变。