当代艺术对物质性的重新诠释绝非表面化的复古情结。在这场静默的革命中,物质材料的使用和身体力行的创作过程正在形成对抗数字文明无形侵蚀的审美形式。创作者们以沉浸式的耗时性劳作,将陶土、丝线等承载文明记忆的古老媒介转化为观念的容器,以具身化的艺术实践重构被虚拟浪潮稀释的存在感知。

对曾经被定义为传统、守旧而被“流放”至边缘的传统材料和技术的重新重视和价值重塑,并非是个新现象,近几年的大型展会、双年展中大量出现的传统材料作品进一步论证了这一观点。比如2024年的香港巴塞尔展会上,纺织艺术及其引入注目的多样性是其中的一大亮点。这种趋势呼应了全球艺术市场对非西方中心叙事的关注,再如在2024年威尼斯双年展中,以纺织为载体的土著文化表达成为策展焦点。

“Textile Art 纺织艺术”,是指利用植物、动物或合成纤维来制作实用或装饰性物品的艺术和手工艺。在西方艺术史的父权凝视下,这类创作长期被贴上“女性手工艺”的标签,在学术话语与市场体系中遭遇系统性贬损。自1960年代先锋艺术浪潮以来,织物媒介在观念艺术场域中实现了革命性的突围。

纺织材料编织着人类文明的经纬,也与每个人的生活密切相关,这种渗透日常的普遍性恰恰构成其颠覆性的潜能。在创作中,艺术家们将织物转化为承载个体记忆与社会批判的文本,既镌刻着私密的身体叙事,又编织着殖民历史、生态危机、劳工权益等全球化议题,使纺织艺术突破装饰性的窠臼,升华为解剖权力结构的利刃。

通过激活织物承载的物质记忆,艺术家们建立起了批判性的话语网络。在艺术史上,有哪些艺术家在纺织艺术上树立起了革命的旗帜?当下又有哪些前卫的纺织艺术家和深刻的作品?

1

纺织艺术的先驱

路易丝·布尔乔亚

Louise Bourgeois

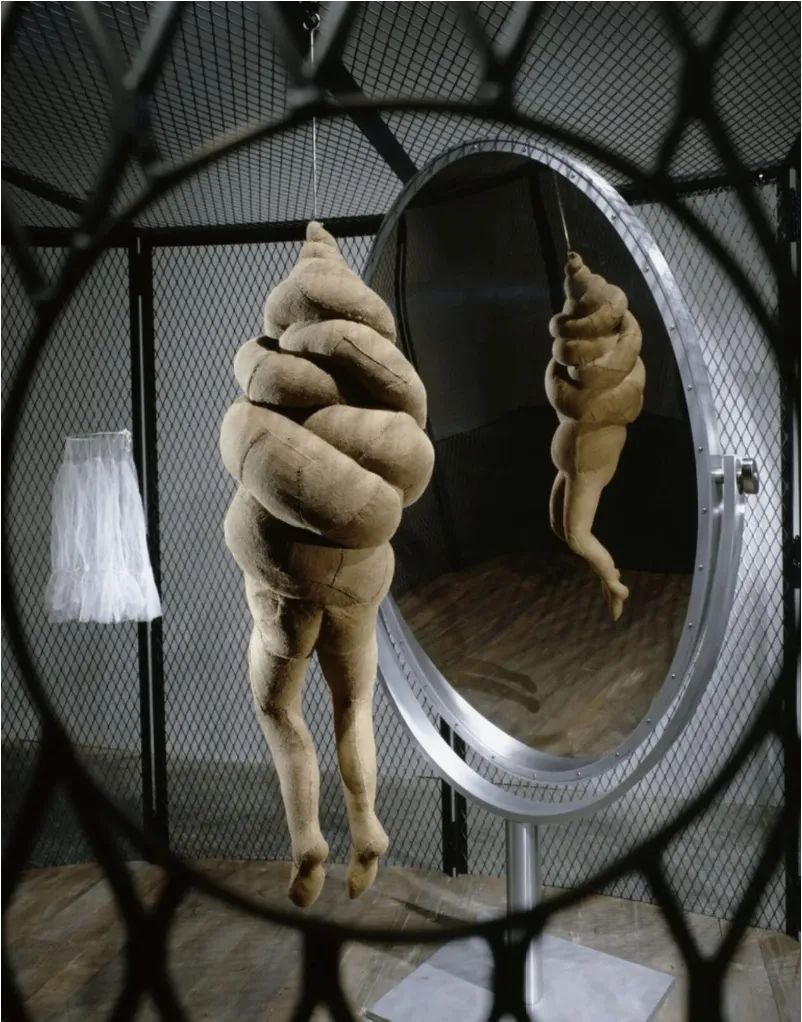

路易丝·布尔乔亚在铰接巢穴内

路易丝·布尔乔亚的艺术生涯始终与织物紧密纠缠,父母经营的挂毯修复工坊成为她的启蒙课堂。从织物清洗到针线修补的童年记忆,最终转化为充满心理张力的艺术语言。

抽象织物绘画、装满衣物与家纺的“牢笼”装置、扭结头颅的布偶雕塑……她以布料为载体重构创伤记忆。布尔乔亚的创作呈现了纺织物所带有的私密叙事功能,为当代纺织艺术注入深刻的精神分析维度。

路易丝·布尔乔亚

《牢笼 XXVI》(CELLXXVI )局部,2003

钢,织物,铝,不锈钢和木材,252.7 × 434.3 × 304.8 cm.

毕尔巴鄂古根海姆博物馆收藏

路易丝·布尔乔亚

《好母亲》(The Good Mother)局部,2003

© 伊斯顿基金会 / VAGA at ARS, NY,摄影:Christopher Burke

安妮·阿尔伯斯

Anni Albers

安妮·阿尔伯斯在美国黑山学院创作,1937年

图片来源:卓纳画廊

安妮·阿尔伯斯(Anni Albers)被认为是二十世纪最重要的纺织艺术家之一。她于1899年生于柏林,1922年入学包豪斯学院。在包豪斯,她被分配到编织工作室,开始采用非传统材料创作实验。1929年完成学业之时,阿尔伯斯加入了包豪斯学院的教席。期间,她首次将先锋的几何抽象图案与编织技法结合,创造出了兼具功能与美学的创新作品。

这位先驱者通过重新诠释传统手工艺的精髓,在经纬交织中开创了独特的艺术范式。她以敏锐的材料感知力结合突破性的构成逻辑,不仅重新定义了织物媒介的美学维度,也在抽象艺术领域开拓出多重表现路径。古代美洲原住民的织物文明成为其关键灵感来源,直接影响了她战后十年间的符号化编织体系。这种跨越文明的精神共振至今仍在发酵——新一代拉丁美洲创作者正以当代艺术语言重构本土纺织智慧,续写着传统与创新的跨世纪对话。

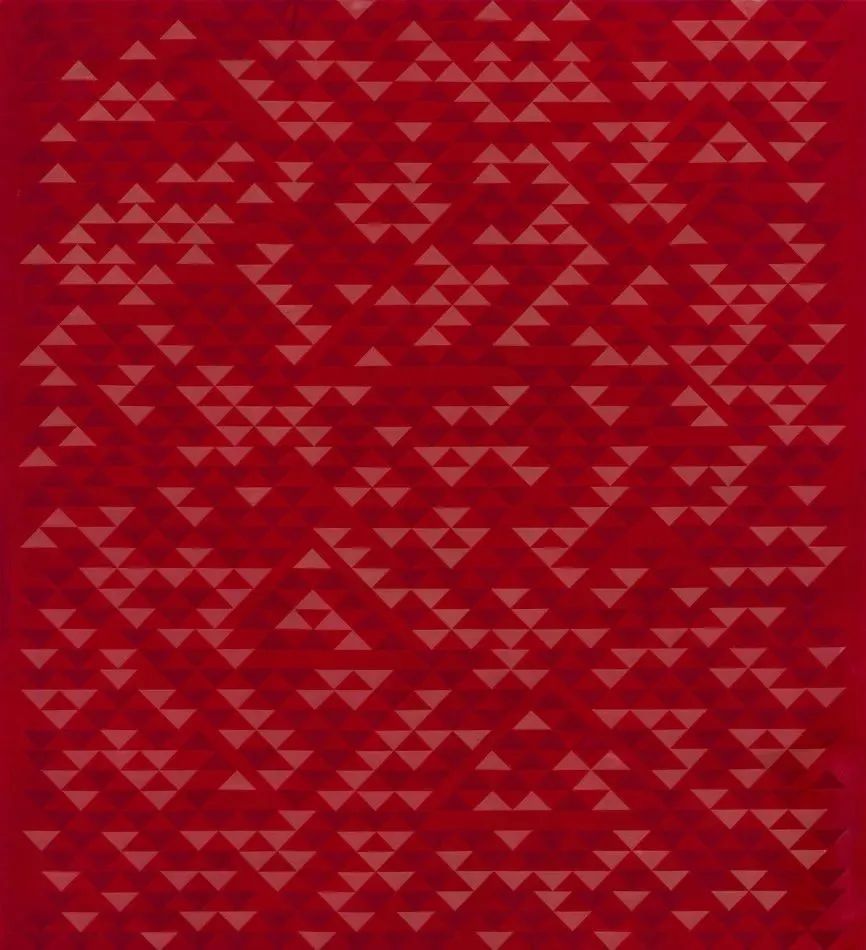

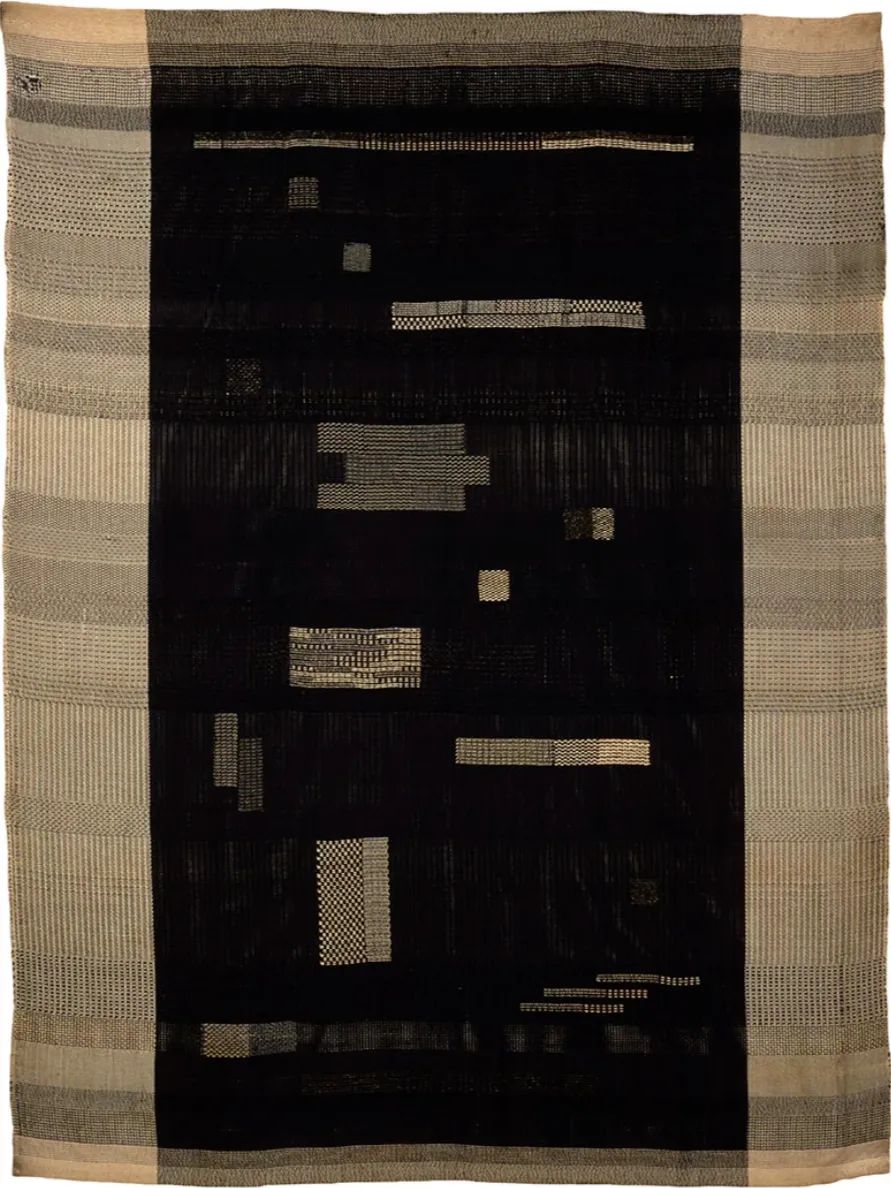

安妮·阿尔伯斯

《皇家大道》

棉质支架上的羊毛毡,294.6 × 268.6 cm,1968年

图片来源:卓纳画廊

安妮·阿尔伯斯

《古老的写作》

人造丝、亚麻、棉、黄麻,149.9 × 111.1 cm,1936年

图片来源:卓纳画廊

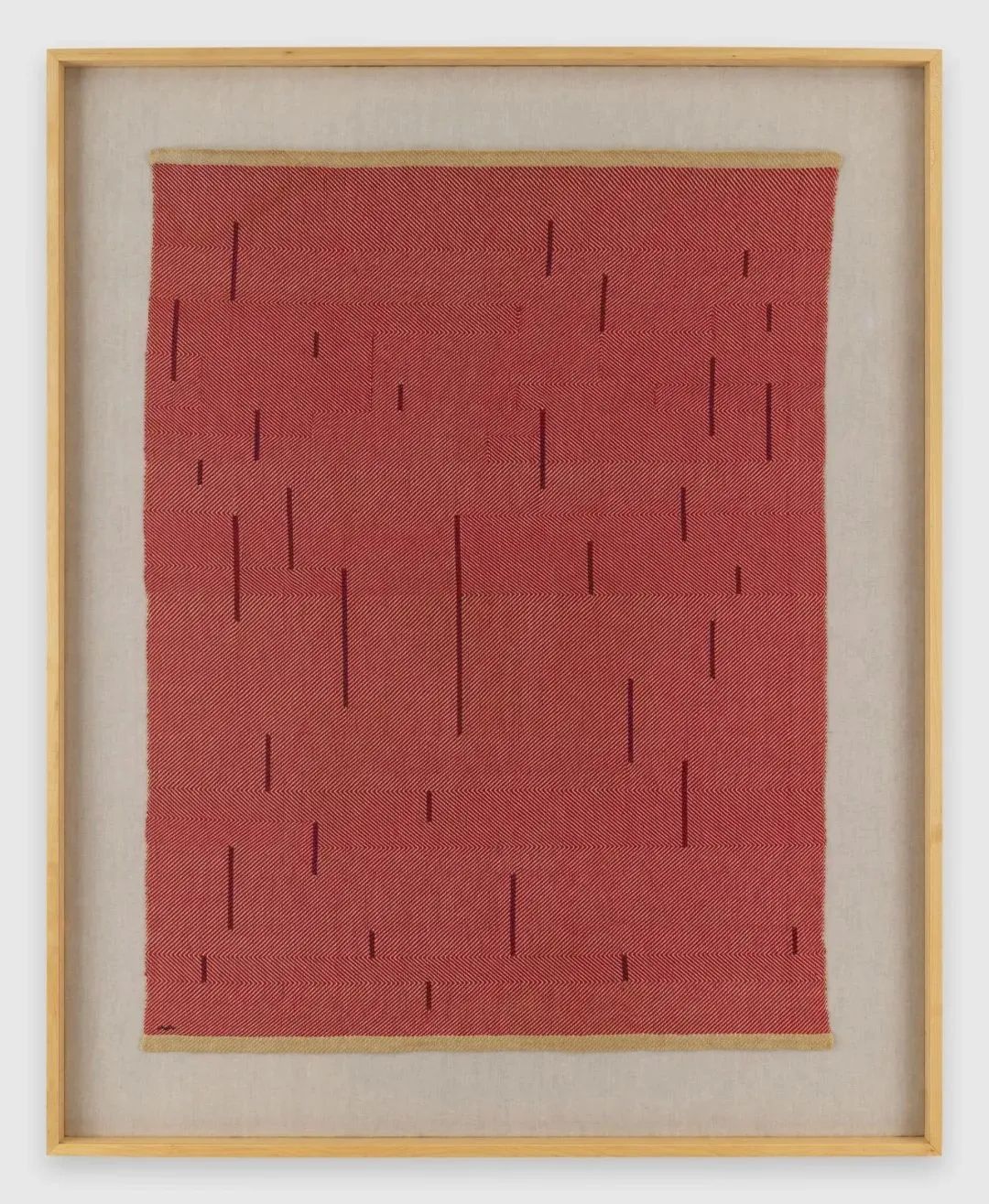

安妮·阿尔伯斯

《垂直线》,1946年

棉布与麻布

作品尺寸:154.9 × 118.1 cm

装裱尺寸:183.2 × 148.3 × 7.9 cm

图片来源:卓纳画廊

朱迪思·斯科特

Judith Scott

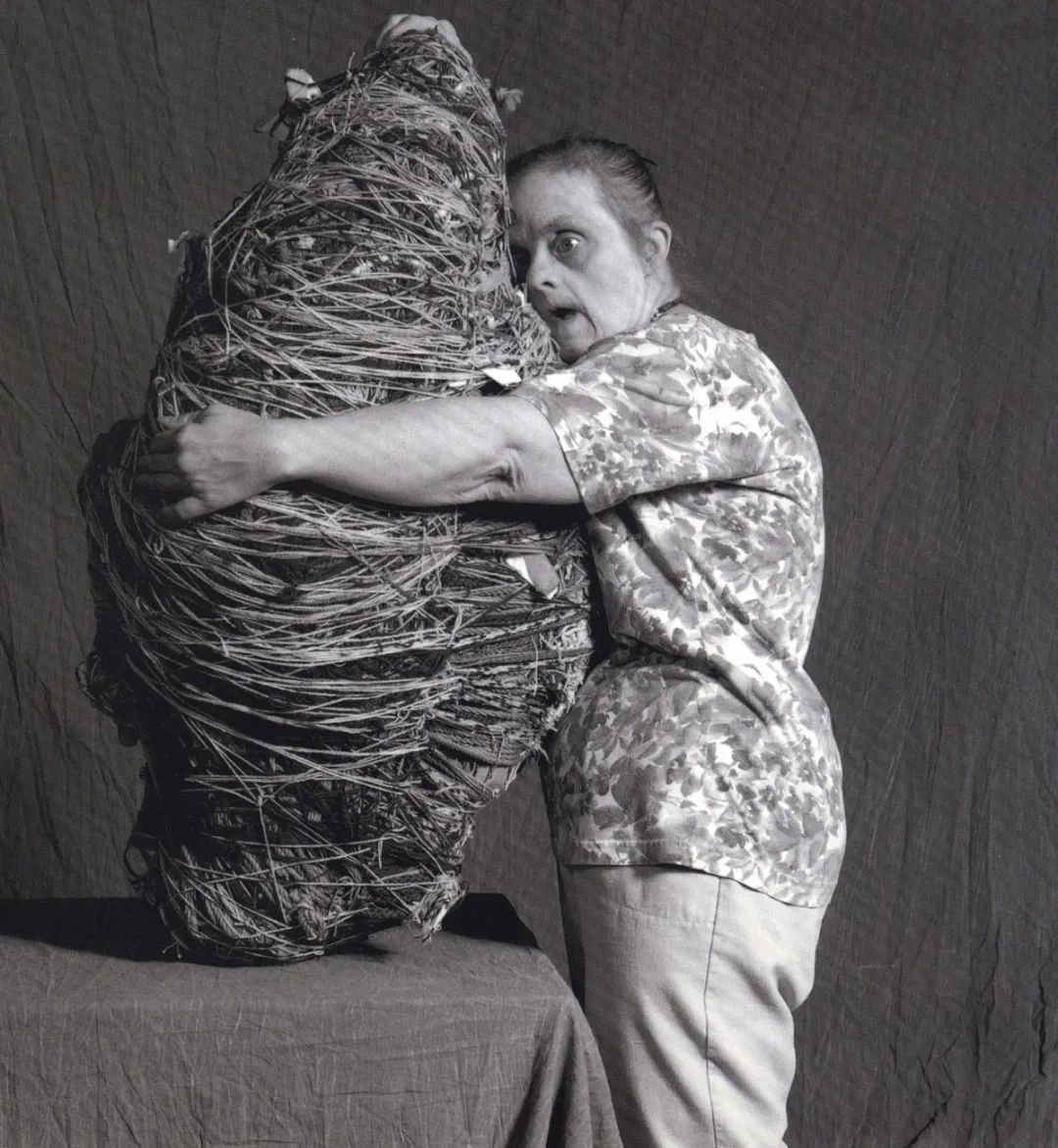

朱迪思·斯科特(Judith Scott)

美国艺术家朱迪思·斯科特(Judith Scott)是一位颇具传奇色彩的艺术家。她患有唐氏综合症,幼年失聪。虽然并没有被给予足够的艺术史身份定位,但她对纺织艺术极高的天赋,以及那些已经成为经典视觉风格的作品,让她成为这一领域不容忽视的创作者。

斯科特以近乎痴狂的创作节奏,将纱线、织物与彩色纤维缠绕于扫帚杆、购物车等现成物表面,直至物体完全隐没于纤维肌理之中。每件雕塑需耗时数周乃至数月,这种持续包裹的行为贯穿了她的创作生涯,直至2005年生命终结。她特殊的生命经验,最终通过纺织艺术获得隐秘的释放。

朱迪思·斯科特

《无题》(Untitled)

织物与现成品,73.7 × 40.6 × 53.3 cm,2004

朱迪思·斯科特

《无题》(Untitled)

织物与现成品

114.3 × 119.4 × 78.7 cm,2003-2004

朱迪思·斯科特

《无题》(Untitled)

羊毛,棉线,木头,纸板,金属,92.5 × 100 × 100 cm,1990

弗瑞德·桑德贝克

Fred Sandback

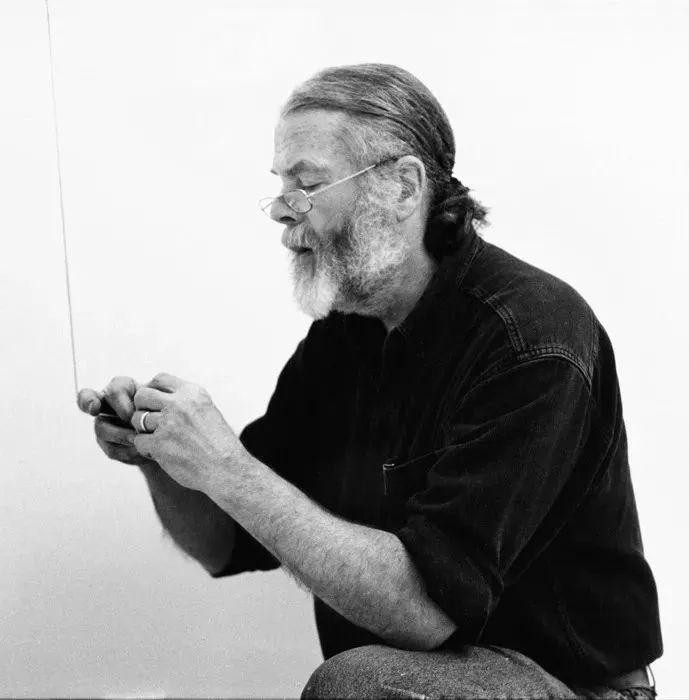

弗瑞德·桑德贝克(Fred Sandback)

摄影:Thomas Cugini

图片来源:卓纳画廊

当织物不再囿于性别的桎梏,它就不再是女性艺术的专属材料。

弗瑞德·桑德贝克(Fred Sandback)1943年出生于纽约,是极简主义艺术运动的核心人物。他以丙烯纱线与弹性绳索为媒介,重新诠释空间与体积的现象学感知。

桑德贝克独创的极简语汇不仅重新定义了雕塑概念,更将织物升华为创作大型特定场域装置的媒介,这一开创性实践为当今众多纺织装置艺术家奠定了重要基础。

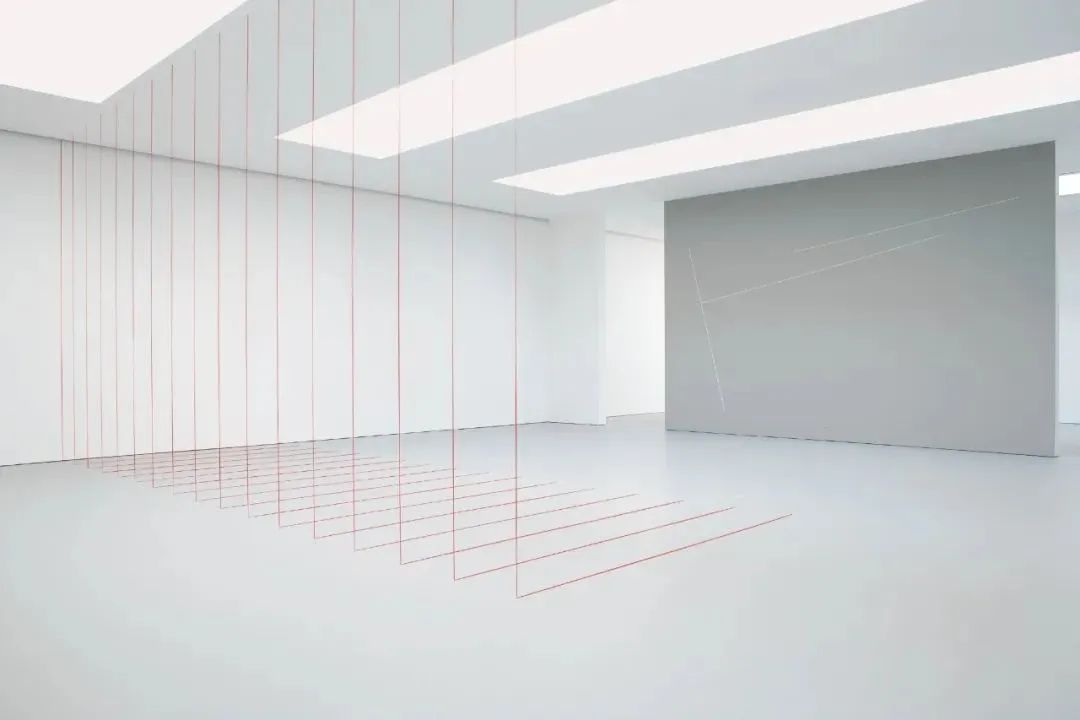

《弗瑞德·桑德贝克:大型雕塑》

展览现场卓纳纽约,2006年

图片来源:卓纳画廊

《弗瑞德·桑德贝克》展览现场

瓦杜兹列支敦士登艺术博物馆,2005年

图片来源:卓纳画廊

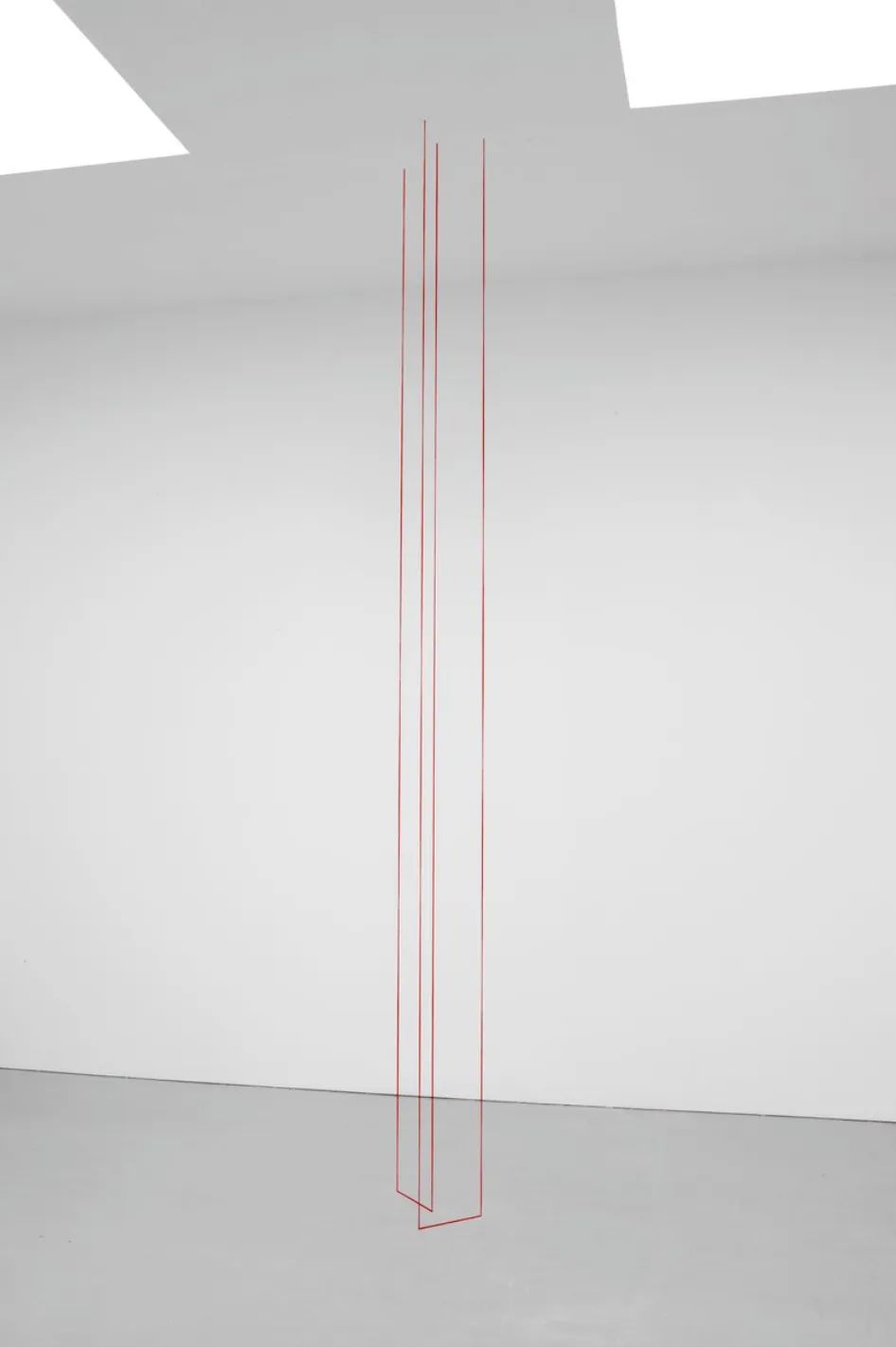

弗瑞德·桑德贝克(Fred Sandback)

《无题(两部件〈垂直结构〉)》

1976年,威尼斯红腈纶纱线,天花板高度 × 30.5 × 45.7 cm

图片来源:卓纳画廊

阿利吉耶罗·博埃蒂

Alighiero Boetti

Boetti创作的他自己与自己的“双子”摄影作品

阿利吉耶罗·博埃蒂(Alighiero Boetti)于1940年出生于意大利都灵,是“贫穷艺术”的重要成员,也是20世纪意大利最著名的观念艺术家之一。

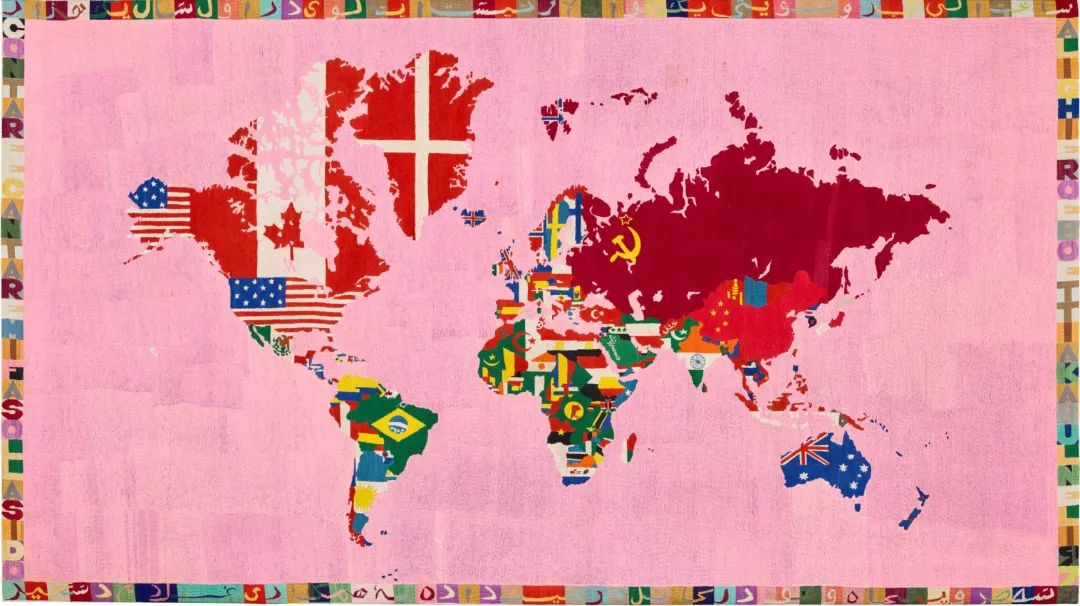

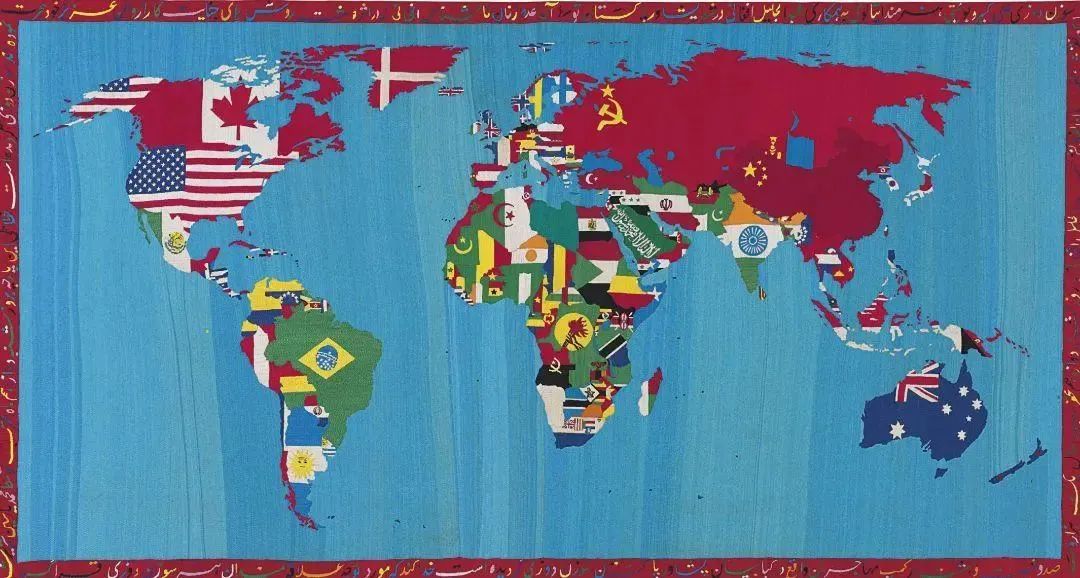

1972到1979年期间,博埃蒂在阿富汗各地与当地手工艺者合作,制作了很多刺绣和针织作品。包括著名的Mappa(地图系列),Arrazi(阿拉齐系列)和Tutto系列。

Mappa(地图系列)堪称其标志性创作,逾150幅以各国国旗标注领土的刺绣地图,通过织物将日常符号转化为经纬交错的视觉诗篇,铭刻冷战时期风云变幻的地缘政治格局。

喀布尔女工正在制作博埃蒂的作品

阿利吉耶罗·博埃蒂

Mappa(地图系列)作品

阿利吉耶罗·博埃蒂

Mappa(地图系列)作品

奥列莉亚·穆尼兹

Aurèlia Muñoz

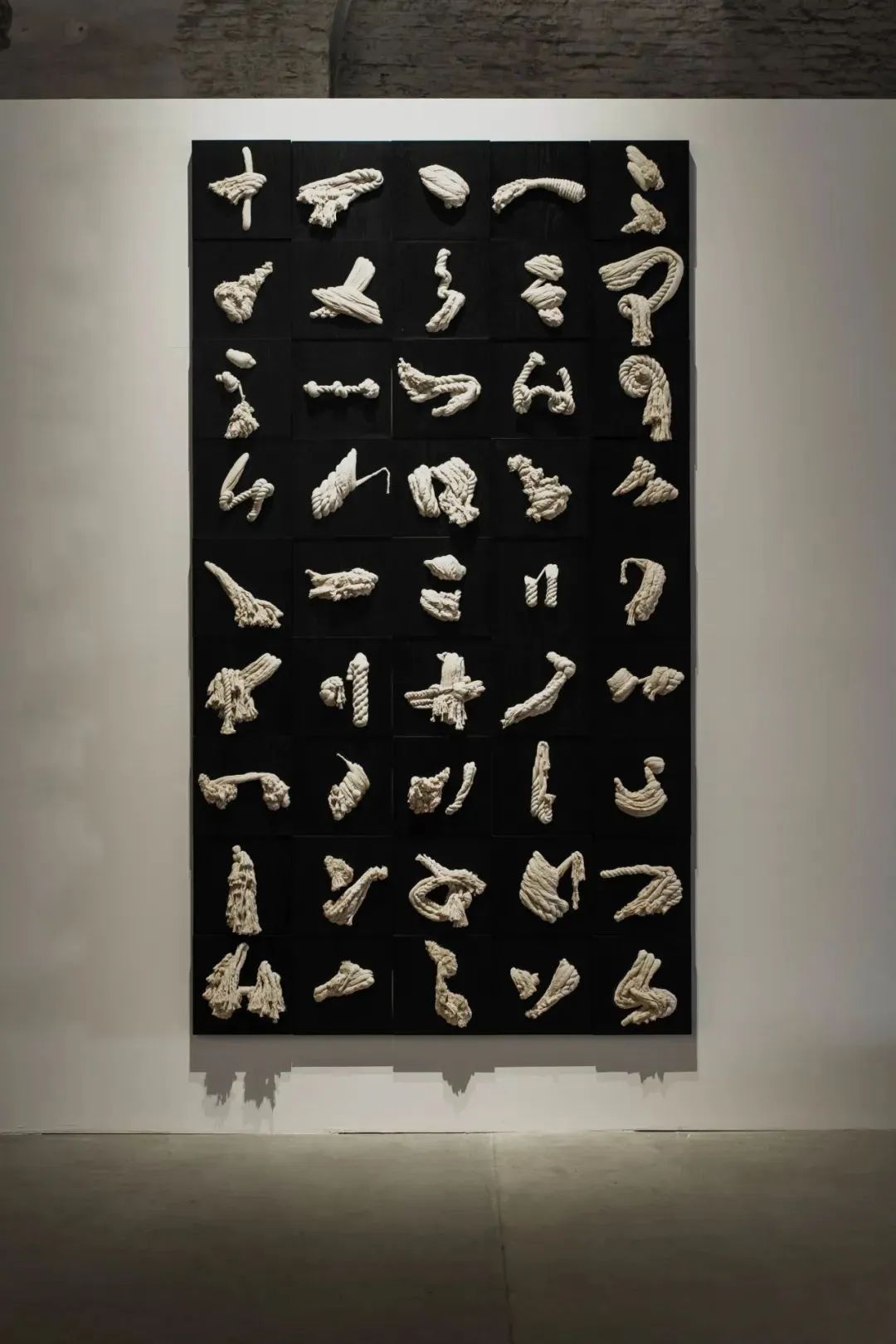

奥列莉亚·穆尼兹(Aurèlia Muñoz)出生于巴塞罗那(1926-2011)是20世纪下半叶新编织运动的先驱人物,她通过绳结和编织创造出令人印象深刻的立体雕塑作品,这些作品至今仍具有先锋性。

奥列莉亚·穆尼兹

Águila Beige (Brown Eagle),1977

图片来源:MoMA

奥列莉亚·穆尼兹

Antoni GaudíStudy of a catenary arch for the Gaudí crypt at Colonia Güell1996

图片来源:MoMA

玛格达莱娜·阿巴坎诺维茨

Magdalena Abakanowicz

玛格达莱娜·阿巴坎诺维茨(Magdalena Abakanowicz)

玛格达莱娜·阿巴坎诺维茨(Magdalena Abakanowicz)1930 年出生于波兰,成年时期正值第二次世界大战。20世纪60至70年代,她以编织纺织物创作出激进的雕塑作品。这些充满模糊性和有机感的柔软作品,以悬挂于天花板的巨大形态开创了一种全新的装置艺术形式。这些作品被称为“阿巴坎”(Abakans)。

玛格达莱娜·阿巴坎诺维茨

《黄色阿巴坎》,1970年

photo©Tate(Joe Humphrys)

玛格达莱娜·阿巴坎诺维茨

阿巴坎系列作品展览现场

photo©Tate(Joe Humphrys)

2

纺织艺术的当下

当下的纺织艺术正以前所未有的姿态活跃于全球当代艺术舞台,其跨越实用性与观念性的双重特质,使其成为连接传统工艺与先锋实验的桥梁。这一现象既源于全球艺术生态对多元媒介的探索,也与文化身份重构、可持续议题及技术变革密切相关。

盐田千春

Chiharu Shiota

2020年盐田千春在其工作室内

供图:盐田千春工作室 摄影:Sunhi Mang

近几年,日本艺术家盐田千春在中国频繁呈现大型装置展览,可以说是中国观众最为熟悉的国际纺织艺术家之一。

她将丝线从传统编织的实用语境中解放,转化为承载集体记忆与个体命运的空间美学。数以万计的丝线在展厅中纵横交错,形成具有压迫感的沉浸式场域,似血脉经络的微观显影,又如宇宙星图的宏观投射。她以线为笔、空间为画布的创作语言,既延续了对物质性的深度凝视,又通过对日常物件的解构与重组,构建起跨越文化的情感共鸣网络。

盐田千春

《聚集—追寻归宿》

2014/2021,行李箱、马达、红色线,展览现场图:“盐田千春:颤动的灵魂”,台北市立美术馆,中国台湾,2021,作品由坦普隆画廊提供,摄影:Guan-Ming Lin © 德国波恩VG Bild-Kunst图片和盐田千春

盐田千春

《沉默中》

2002/2019,烧焦的钢琴和椅子、黑线,展览现场图:“盐田千春:颤动的灵魂”,森美术馆,东京,2019,作品由Kenji Taki画廊提供,摄影:Sunhi Mang,图片由森美术馆提供 ©德国波恩VG Bild-Kunst图片和盐田千春

塞西莉亚·维库尼亚

Cecilia Vicuña

塞西莉亚·维库尼亚于智利国家贝拉艺术博物馆,2014

塞西莉亚·维库尼亚(Cecilia Vicuña)的艺术因融合传统安第斯文化元素而闻名,尤其体现在她持续创作的系列作品“precarios”和“quipus”中。“precarios”系列将天然材料与合成材料结合,反映出脆弱与无常的现实境遇;而“quipus”系列则受古代安第斯通过结绳传递信息的启发,借助运用未经纺制的羊毛复刻传统,转化为一种表达集体记忆与抵抗现实的当代形式。

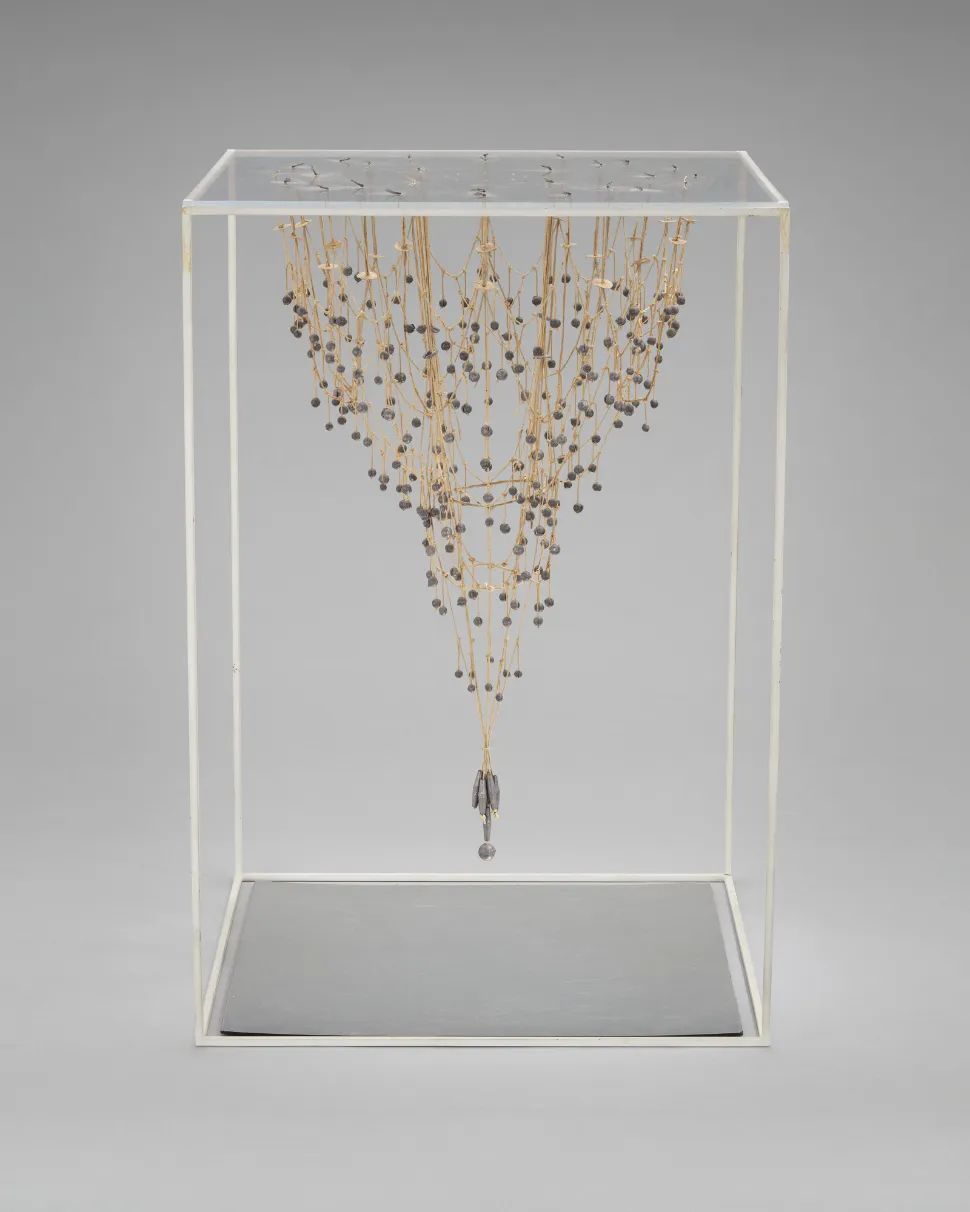

塞西莉亚·维库尼亚

Quipu Womb

2017,未纺织的羊毛、染色,尺寸可变. Courtesy Xavier Hufkens.

塞西莉亚·维库尼亚

Red blanca (Precarios), Date TBC

综合材料

瓦妮莎·芭拉高

Vanessa Barragão

瓦妮莎·芭拉高(Vanessa Barragão)

瓦妮莎·芭拉高(Vanessa Barragão)1992年出生于葡萄牙南部的海滨城市阿尔布费里亚。这是一个被海洋半怀抱的国家,瓦妮莎的记忆与生活也与海洋息息相关。她的作品以海洋和珊瑚礁为主题,通过编织,突出了纺织业的污染及其对脆弱的珊瑚礁生态的影响。

瓦妮莎·芭拉高作品

瓦妮莎·芭拉高作品局部

加布里埃尔·达维

Gabriel Dawe

加布里埃尔·达维(Gabriel Dawe)

加布里埃尔·达维(Gabriel Dawe)于1973年出生于墨西哥城。他的艺术实践源于童年时期对针线工艺的兴趣以及对当时严格的性别规范的批判性反思。他的作品大胆挑战了将纺织艺术仅视为家庭手工艺的传统分类,巧妙地编织出关于性别、时尚和建筑之间的复杂思考。达维的作品以大型装置而闻名,这些作品模拟折射光的光学现象,将传统艺术机构的空间转化为多彩的梦幻空间。他将自己的创作意图描述为“使光具象化,为其赋予密度,以向观者呈现那些原本无法触及的事物。”

加布里埃尔·达维作品

乔尔·安德里亚诺马里索

Joël Andrianomearisoa

乔尔·安德里亚诺马里索肖像,2023年 / © 乔尔·安德里亚诺马里索 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希 - 摄影:Nicolas Brasseur

生于1977年的马达加斯加首都安塔那那利佛,安德里亚诺马里索代表了一代后殖民艺术家,以细腻而深刻的敏锐感知游走于当地复杂多元文化之间。

阿尔敏·莱希 - 纽约正在展出安德里亚诺马里索个展《奇迹》。位于《奇迹》的核心,是酒椰草(Raphia)——它不仅是一种纤维材料,更是一种承载历史、劳动与文化回响的媒介。“材料是会说话的,”安德里亚诺马里索解释道,“它流淌着马达加斯加的呢喃,凝聚着世代相传的触感,映照出文化记忆的复杂性。” 酒椰草不光是被编织,它更铭刻着数百年来手工劳作的痕迹,交织过去与现在,连接传统与当代表达。

乔尔·安德里亚诺马里索

《奇迹人物》(细节)2025酒椰叶、钢铁与混合媒介尺寸可变

图片来源:阿尔敏·莱希

乔尔·安德里亚诺马里索

《手、人物与奇迹 第一幕》

2025,纺织物与酒椰叶,195.6 × 135.3 × 5.1 cm

图片来源:阿尔敏·莱希

乔尔·安德里亚诺马里索

《奇迹 第一幕》

2025,纺织物与酒椰叶,160 × 90.2 × 14 cm

图片来源:阿尔敏·莱希

3

纺织艺术&纤维艺术

“Textile Art 纺织艺术”虽然与“Fiber Art 纤维艺术”有很多相似之处,但却不同。纺织艺术是一种更为传统的艺术形式,主要指的是通过编织、织造、刺绣等手法用纱线、布料等材料制作出的具有美学价值的艺术品。

纤维艺术主要指使用各种纤维材料,包括天然和合成纤维来创作的艺术形式。这种艺术不仅包括传统的编织和钩针技术,也包括使用非传统材料如塑料、金属等进行创作。

艾尔·阿纳祖

《乌云聚集在城市上空》

铝和铜线,386 × 282 cm,2023

艾尔·阿纳祖

《Kindred Viewpoints》

铝线和铜线,1680 × 2140 cm,2016

随着时代的变化,艺术家们对材料的运用也更加多元化,不论是纺织艺术,还是纤维艺术,材料只是一种媒介,而通过这种媒介触达更深层次的思考,则是更为重要的。

在中国,也有很多在纤维艺术与纺织艺术领域中深入探索的艺术家,比较有代表性的包括梁绍基、施慧、尹秀珍、林天苗等。然而,中国艺术家对待纤维和纺织艺术的观念可能更为特别,相比将其归类到某一类艺术流派中或者作为一种固定的艺术形式和创作方法,他们更愿意将不同的材料视为一种可替换的媒介,用以多层次地参与传统与现代、个人与时代、科技与人文的探讨。这种现象所链接的也许是更为复杂的艺术教育体系、艺术史发展脉络、时代对文化的影响,以及手工艺传统与女性身份的重新审视与建构等。需要论证,更需要时间的积累。

1987年参加洛桑第十三届国际纤维壁挂双年展的三件中国艺术家作品:

施慧和朱伟《寿》

谷文达《静·则·生·灵》

梁绍基《孙子兵法》

图片由艺术家及BANK画廊提供

第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆

施慧《书非书》系列作品展览现场

年份:2021-2024

技术:宣纸、纸浆、棉线、木板

尺寸:多尺寸

图片版权:©第60届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆策展团队

拍摄:意释文化

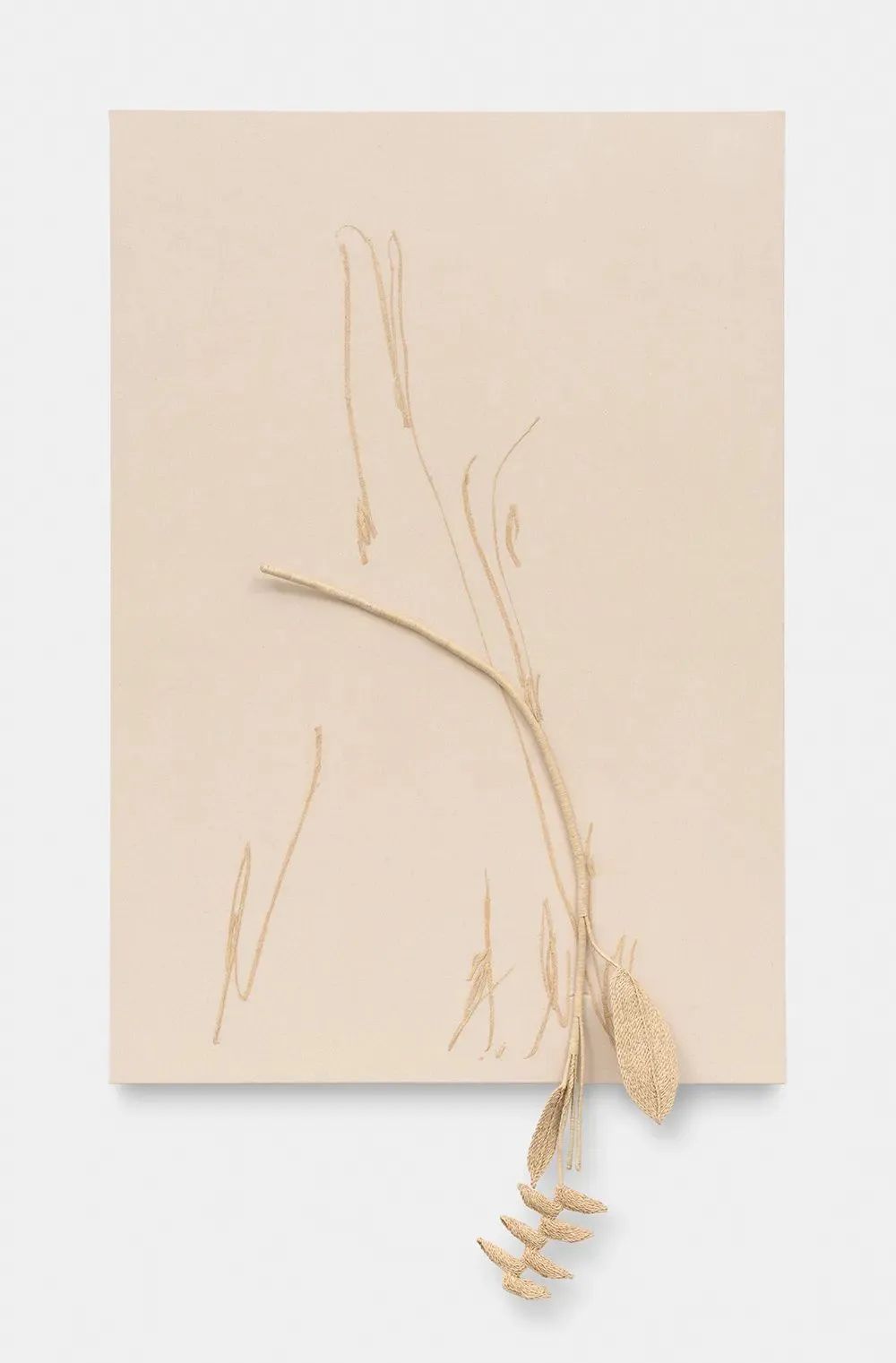

施慧

《另一种书写》

180 × 60 cm × 10,蜡线、不锈钢管,2022年

梁绍基

《床/自然系列 No.10》,1993年

梁绍基

《孤云》

386 × 57 × 390 cm,蚕丝、茧、古木壳体、建筑金属架手架,2015-2016

梁绍基

《林中雪》局部

柳条,丝,烧焦键盘,茧,木板,2016

“尹秀珍:刺天”作品《行思 上海》展览现场

上海当代艺术博物馆,2024年

尹秀珍

《可携带的城市 - 深圳》

综合媒材,148 × 88 × 30 cm,2003

图片由艺术家和北京公社提供

参考文章:

What is Textile Art?-History, Pioneers & Leading Artists Today, By Julien Delagrange, contemporaryartissue.com

Unravel: The Power and Politics of Textiles in Art. by STEPHANIE STEELE, stephaniesteele.co.uk