艺术家白水于2025年3月30日至2025年4月29日在上海的春美术馆举办个人展览,张子康担任策展人。

春美术馆馆长赵春发言

新绎美术馆馆长、中央美术学院博士研究生导师张子康发言

艺术家白水发言

艺术家白水 媒体采访现场

《观自在》白水个展开幕现场 嘉宾合影

《观自在》白水个展开幕现场

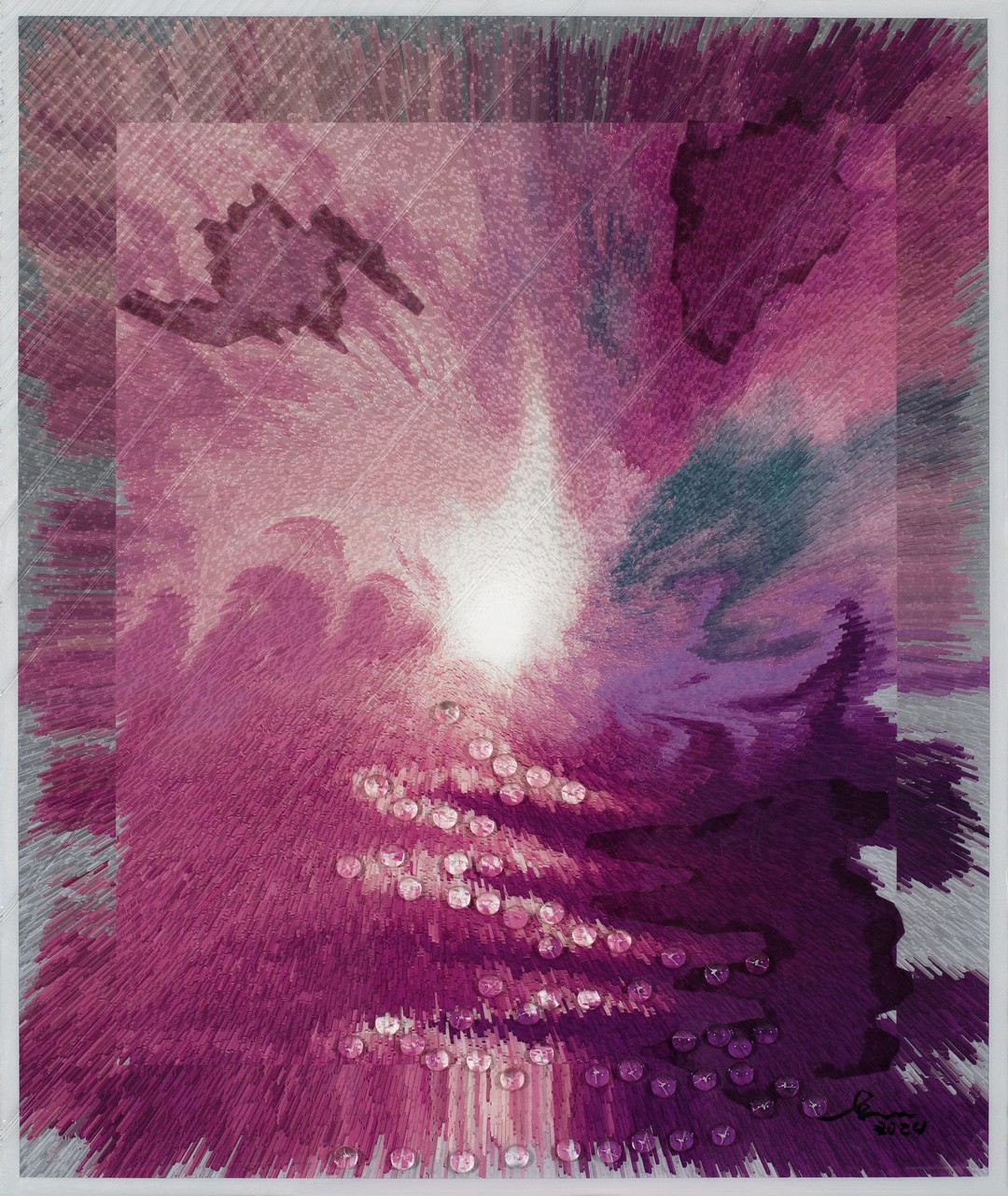

作为江南水乡的儿女,白水的艺术创作始终承载着对水的深刻思考与情感投射。水,在中国文化中自古便被视为天地万物的源泉,它象征着柔韧、流动与生命的无尽循环。在她的作品中,不难发现,中国传统哲学经典儒释道的理念涵纳其中。以孔子为代表的儒家,在对流水的体悟之道中形成了以流水为鉴的历史观,以水为镜,反观自身。如本次展览中的《雨滴》系列作品,不仅表现了雨水的多种形态,也在放大雨滴尺度的同时,令观者重新审视自然之伟大与人类之渺小。这种思考方式,正体现了儒家思想“天人合一”的精神追求,提醒我们在现代科技与城市化进程中,不应忘却与自然的紧密联系。

白水《雨滴》(Raindrop)系列,巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会现场,2024

以“老庄”为代表的道家思想对于“水”的哲思则多来自于“静水”。白水的《春水》《雨滴》等系列作品展现水的流动性、包容性与生命轮回,恰如道家所推崇的“静水”。在她的作品中,水不仅仅是一种自然元素,更象征着柔韧、适应与超越对立的智慧。无论是《雨滴》中雨水的短暂生命,还是《海洋》系列中浩瀚流动的一刹那静止永恒,都映射了道家思想中“道法自然”的宇宙观。

海洋18,布面丙烯、综合材料,50cm×60cm,2024

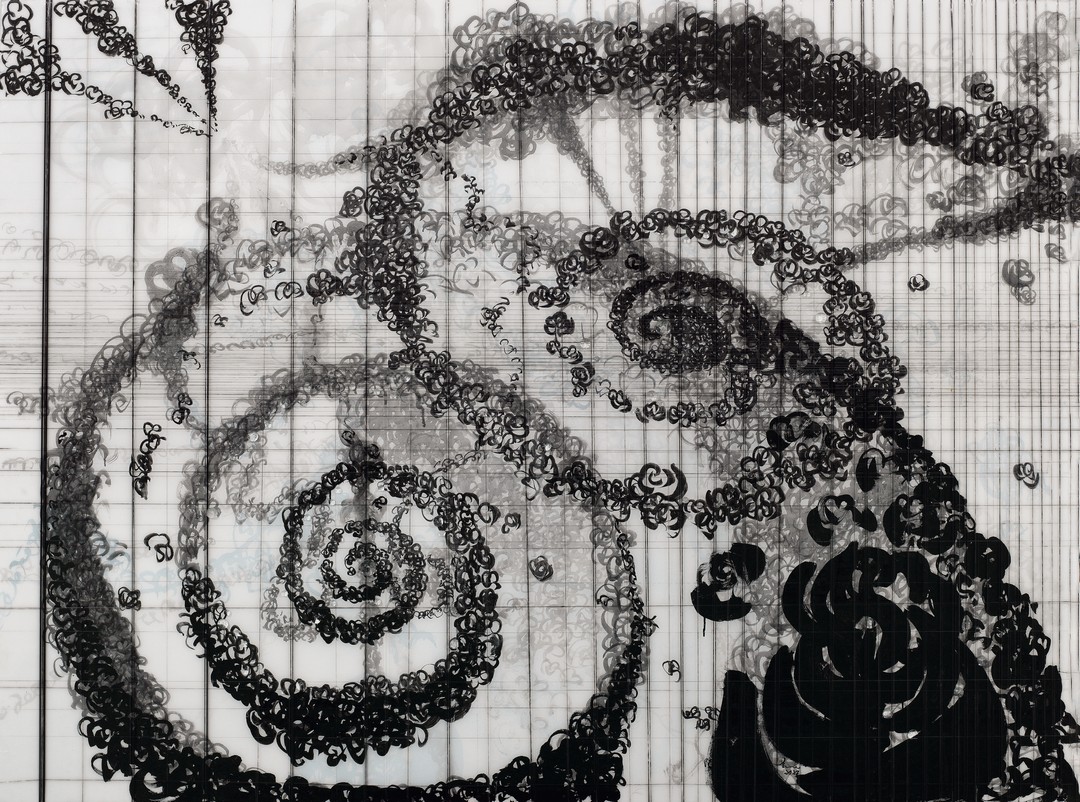

禅宗哲学把水看做一种生命的象征,修行便是用“净水”洗去心中“尘埃”的过程,水的澄澈,象征修行者的清净心,若心无杂念,则可洞察本性,明见实相。禅宗美学追求“空”“无”“简”的艺术风格,强调留白和观者的精神参与。白水在《春水》《雨滴》等作品中,运用了极具禅意的表达方式,比如简化具象形态,使观众在作品的意象中自行想象和感悟。她的作品往往不刻意提供一个单一的理解,而是让观众在观看的过程中,体验“无中生有”“意在言外”的美学意境。

量子玫瑰1,布面水墨、综合材料,200cm×150cm,2024

无论“镜水”“静水”还是“净水”都离不开人对于自身的反思,正如白水的艺术表达,非表象之美,而是更深层次精神层面的触动和哲思。

光影9,布面丙烯、综合材料,200cm×200cm,2025

艺术家白水以独特的艺术语言,将自然、科技与文化融汇在一起,使观众在色彩与光影的流动中感受生命的韵律,在虚实交错的空间里思考人与自然、人与科技、人与自我之间的关系。白水的作品,比如《春水》兼具中国传统色彩体系的雅致与西方美学的光影层次,与西方绘画中强调光影的变化相结合,使画面既具有东方水墨的氤氲之感,又呈现出数字绘画的绚丽质感。她利用数字屏幕和光影互动,让观者在其中感受到水波的晃动,这种方式既让人联想到北宋画家范宽的《溪山行旅图》中流动的山水意象,也与西方印象派对光的研究相呼应。这种“光影流转”的处理方式,使她的作品既具有东方的含蓄美,又符合西方视觉艺术的表现逻辑,展现了一种跨文化的融合。白水的作品虽然大量运用抽象和科技元素,但其根源仍然植根于自然世界。通过视觉影像、数据分析、装置艺术等手法,再现了水的多种形态。这种再现不仅是物理世界的复制,更是通过艺术手段提炼出的象征性表达,使观众在观看过程中产生共鸣,甚至触发情感的“净化”体验。

《观自在》白水个展开幕现场

此次展览,不仅展示了白水对自然的深刻感悟,更以艺术为媒介,传递了关于人类存在的思考。她的作品鼓励我们回归自然,重新审视人与自然、人与科技之间的关系。正如水的流动般无处不在,白水的艺术包容且自由,跨越了地域与文化,映射着人类更深层的哲学思考,也不断流向未来。

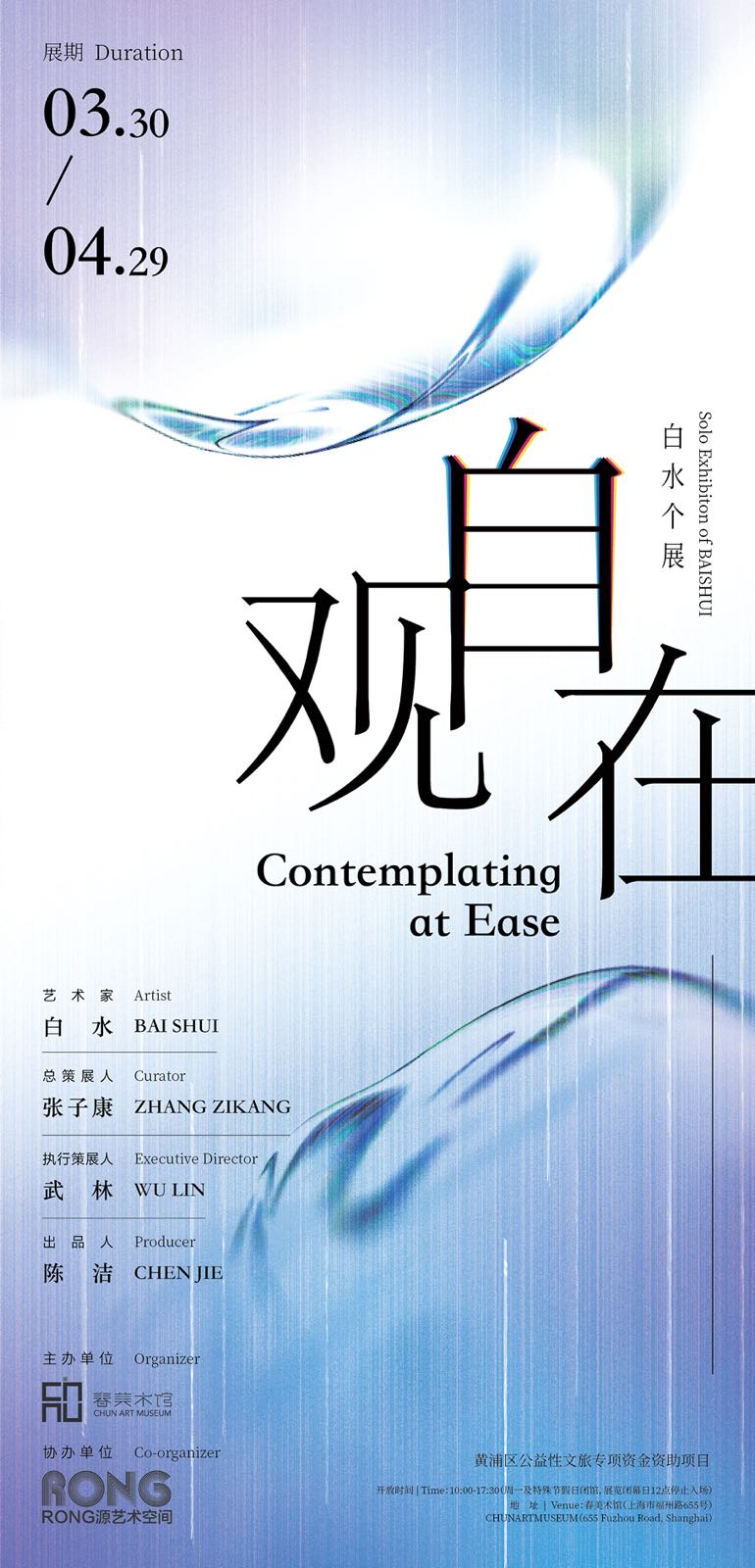

观自在——白水个展

艺术家:白水

策展人:张子康

主办方:春美术馆

协办方:RONG源艺术空间

艺术家白水个人介绍

白水,现居上海、中国香港。视觉和装置艺术家,2025福布斯中国新锐艺术家。

她在艺术中注入旺盛的创造力,将深入的思考转化为极具体验感和趣味性的艺术作品,同时也不断塑成着创新、探索、先锋的作品风格。通过手绘和AI数字绘画技术的结合、拼贴技法以及创新综合材料的运用创作出独特的架上作品。警惕在技术驱动的艺术创新中丧失对自然美学的敏感度和深度。这种方法论使得她的创作不仅呈现出视觉上的独创性,同时也强调了中西文化的结合的持续性和创新的重要性,展现了一种新的自然美学的可能性。

白水的艺术实践根植于人文和自然场景以及科技的深入探索,旨在探讨视觉体验与自然,人文景观的相互作用。她的作品强调了水的质感和自然景观在人类日常生活中的象征性和精神价值。目前,白水致力于研究新自然主义,主要通过物质转换、多层次叙事及多维度的宇宙观表现来进行创作。白水的研究项目深入地探讨了与自然相关的物质文化的建构性,特别是如何在融合现代技术与东方文化哲学中,使物质记忆与自然叙事成为象征性的信息传递系统。她的研究框架采用多种类型的材料和创作模式,执行跨语境、跨文化的全方位融和,为当代审美提供丰富的叙事空间。