富艺斯私人洽购部门PhillipsX在位处香港西九文化区的亚洲总部呈献《毕加索的动物王国》展售会,聚焦巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)一生对动物主题的热爱与深刻探索,展期至4月15日。本期为您介绍关于毕加索艺术创作生涯中的五件趣事,让您更深入了解艺术家长达七十余载的艺术创作生涯。

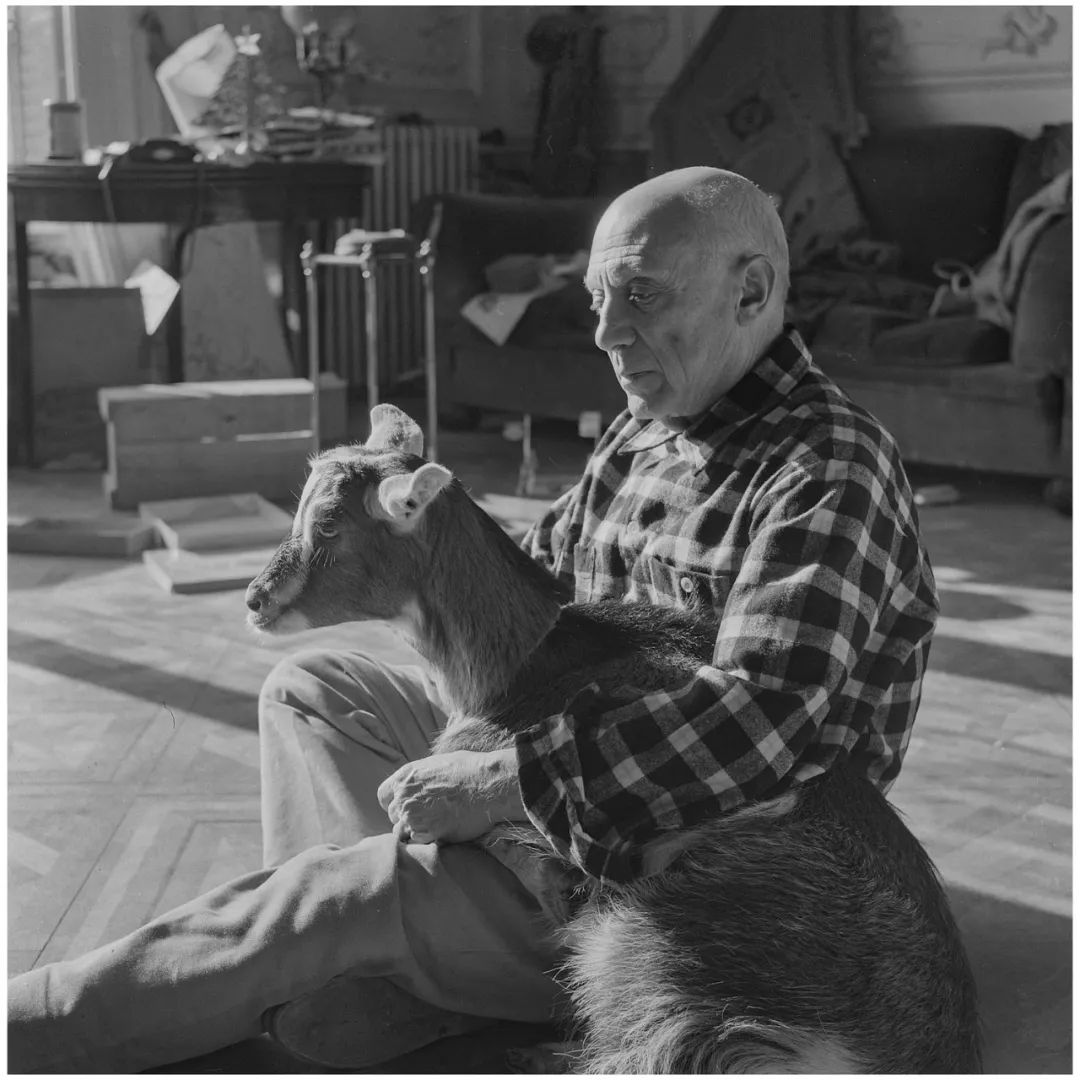

图片来源:Picasso & Esmeralda © Photo Edward Quinn, ©edwardquinn.com/ © 2025 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York

毕加索七十余年的艺术生涯以风格多变著称,从蓝色时期的忧郁、立体主义的几何解构,到新古典主义的优雅与战时肖像的扭曲变形,艺术家一直在突破传统。《毕加索的动物王国》集结其七十年间创作的猫头鹰、鸽子、山羊等动物主题作品,既有单线勾勒的即兴速写,也有充满动感的立体雕塑,展现艺术家对自然生灵的敏锐感知与重塑本能。

这些作品或幽默捕捉动物特性,或深刻探讨人与动物的关系,从1937年《格尔尼卡》中象征暴力的公牛,到晚年陶艺工作室里嬉戏的猫头鹰,共同构成二十世纪艺术大师眼中野性而诗意并存的生命图腾。接下来,让我们一起回顾毕加索的艺术生涯!

1. 挑战传统:挑战学院派的15岁少年

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《科学与慈悲》,1897年作

图片来自网络

15岁的毕加索考入西班牙巴塞罗那美术学院时,直接跳过了基础课程,进入高级班学习。他的早期作品《科学与慈悲》以写实风格描绘病床场景,在1897年马德里全国美展中获得评审团认可,展现了远超同龄人的成熟技法。

然而,他很快对学院派的刻板教学感到厌倦。19岁时,他放弃传统绘画规则,开始尝试简化形体、强调色彩情感的现代主义风格。这段经历成为他艺术反叛的起点,也预示了他一生追求艺术创新的轨迹。

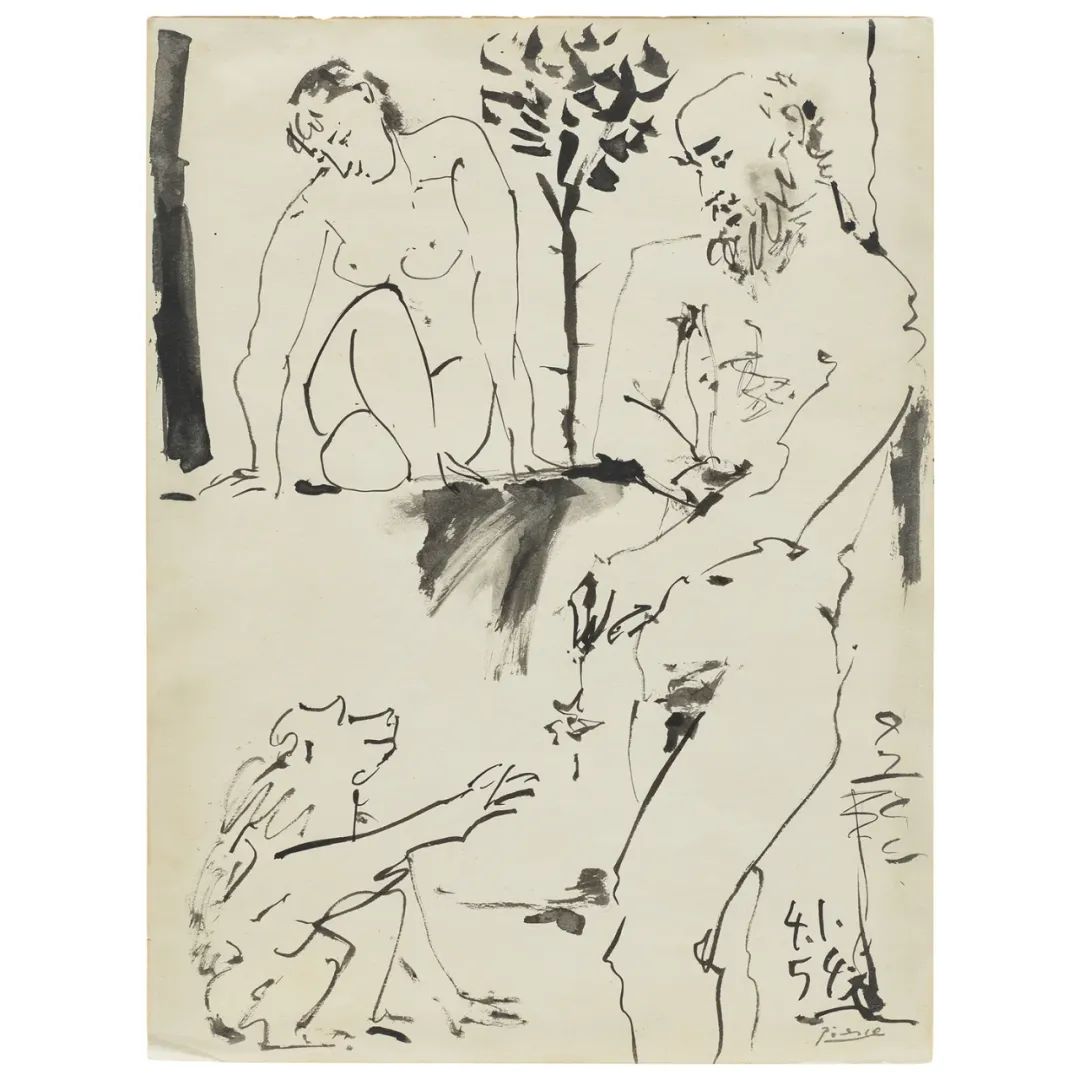

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《女人与猴子》,1954年作

铅笔 颜料 水墨 纸本,32.3x24.2厘米

于富艺斯展售会呈献

在毕加索75岁创作的《女人与猴子》中,艺术家以黑色墨水与游刃有余的笔触勾勒形体。画中女子、男人与灵猴的肢体被解构为流动的曲线与三角块面——这种矛盾张力正是毕加索对“人与自然”的诠释;他用孩童涂鸦般的简练线条,将灵长类动物的狡黠智慧与人类的情感温度熔铸于同一视觉磁场,让野性与文明在撕扯中达成平衡。

这幅作品也是毕加索艺术革命的宣言。当同期艺术家沉迷于抽象表现主义的狂潮时,他反其道而行之,用最原始的点、线、面重构具象世界。在这场持续半个世纪的视觉反叛中,毕加索始终以简驭繁,用最本质的形体语言探索艺术与生命的真谛。

2. 26岁成名:立体主义开山之作

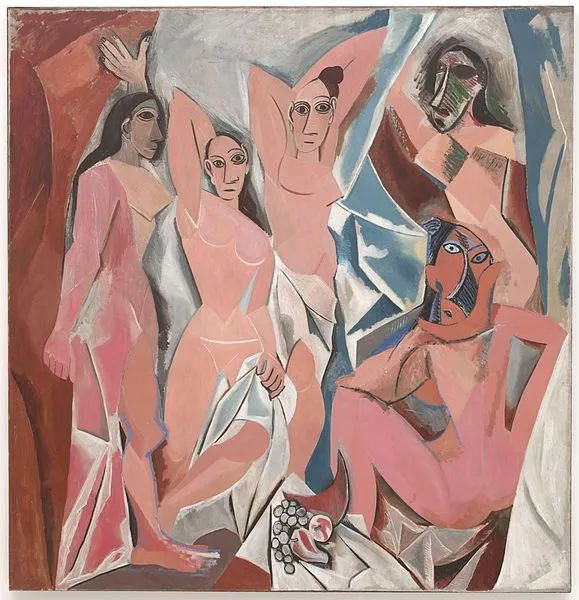

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《亚维农的少女》,1907年作

图片来自网络

1907年,26岁的毕加索完成《亚维农的少女》,这幅描绘巴塞罗那妓院场景的画作彻底颠覆传统透视法。他将人物拆解成尖锐的几何块面,非洲面具般的面孔充满原始张力,连好友马蒂斯初见时都直言“这像一场艺术灾难”。

尽管当时备受争议,这幅画却成为立体主义的奠基之作。毕加索与布拉克由此发展出多视角并置的绘画语言,彻底改变了20世纪艺术对“真实”的定义——艺术不再模仿现实,而是解构重组现实。

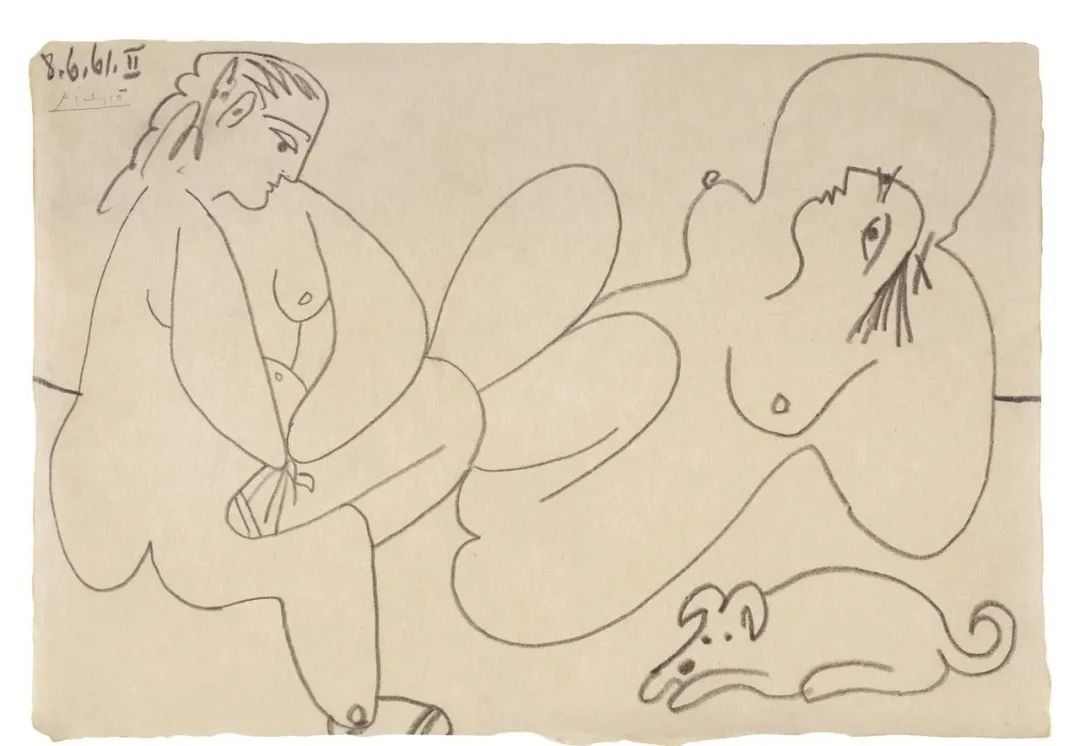

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《Les déjeuners II》,1961年作

炭笔 纸本,24.4x35.6厘米

于富艺斯展售会呈献

3. 卢浮宫办特展时:仍在世的艺术家

图片来自网络

1971年,90岁的毕加索成为在卢浮宫大画廊举办特展的在世艺术家。法国政府特意将他的8幅作品与委拉斯开兹、戈雅等古典大师并列展出,致敬他对艺术史的革新贡献。

面对这份殊荣,毕加索却幽默回应:“他们终于发现我还活着。”此时距离他创作首幅重要作品已过去70年,这场展览既是对其艺术生命的礼赞,也印证了他在世时便跻身艺术史巅峰的传奇地位。

4. 战争与和平鸽:海报诞生笔下

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《和平蓝鸽》,约1952年作

图片来自网络

1949年,巴黎世界和平大会委托毕加索设计宣传海报,他选择绘制一只白鸽——灵感源自父亲曾在家中饲养的鸽子,也是他童年记忆的温柔符号。这幅简洁的版画海报迅速成为和平运动的全球标志。

鲜为人知的是,这只“和平鸽”原型来自法国诗人阿拉贡送他的真鸽。毕加索曾为鸽子创作上百幅素描,从写实到抽象不断提炼。他说:“鸽子的翅膀不仅要扇动空气,更要扇动人类的良知。”

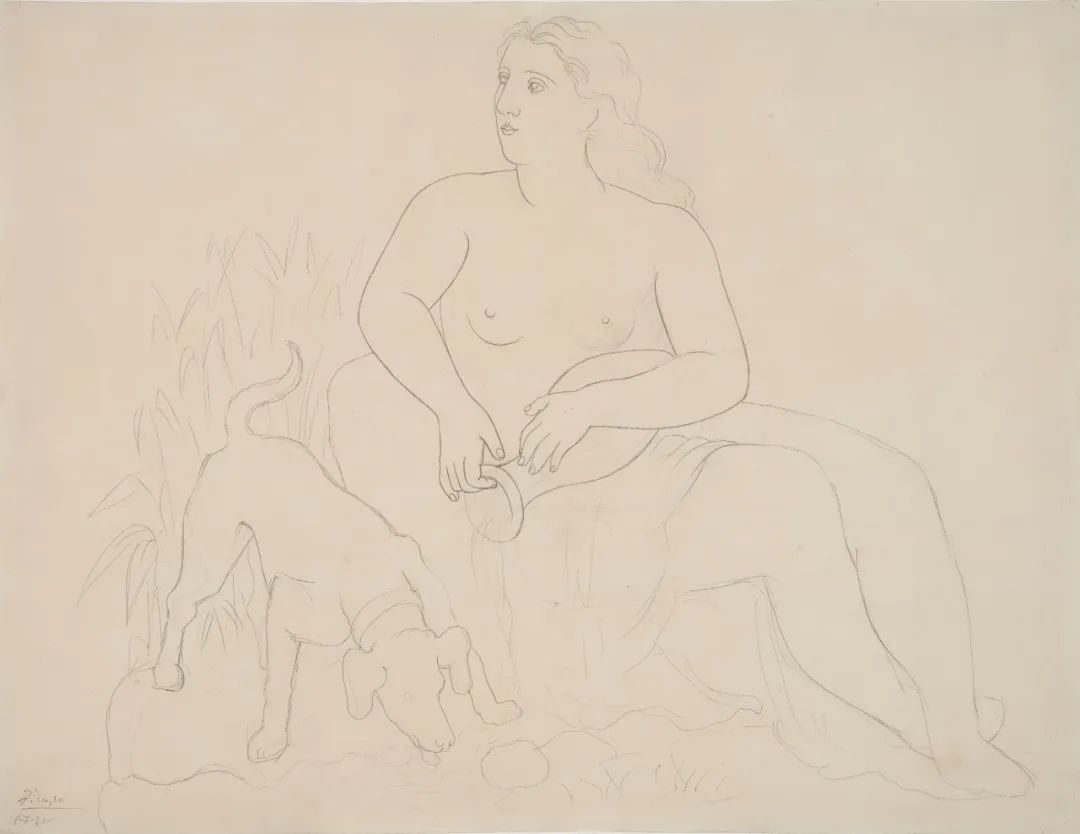

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《泉水、女子与狗》,1921年作

铅笔 牛皮纸,48x63厘米

于富艺斯展售会呈献

1921年创作的铅笔画作《泉水、女子与狗》反映了毕加索在一次世界大战之后对古典主义的回归,曾被纽约现代艺术博物馆(MoMA)纳入收藏。画面中,一位坐着的女子正在为陪伴她的狗倒水,并同时为河流提供养分。

一战后满目疮痍的欧洲大地上,艺术家摒弃立体主义的前卫表达,转而向古典主义寻求秩序——画中女子丰腴如大地之母,以哺育的姿态同时滋养忠犬与河流,水流蜿蜒成生命的脐带。这看似静谧的场景实为无声宣言:当战争摧毁人性时,艺术的存在必须重建对生灵的敬畏,这也是毕加索反战精神的最佳隐喻。

5. 艺术探索:毕加索与公牛的渊源

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《格尔尼卡》,1937年作

图片来自网络

公牛是贯穿毕加索创作的核心意象。1937年名作《格尔尼卡》中,狂暴的公牛象征法西斯暴力;而此后的《公牛》版画系列,他通过11稿演变,将公牛从肌肉写实简化为几根灵动线条,展现“从复杂到本质”的艺术哲思。

晚年在法国南部生活时,他常观看斗牛汲取灵感。陶瓷工作室里堆满公牛主题作品,从威严的陶罐浮雕到诙谐的儿童简笔画。对他而言,公牛既是西班牙文化血脉,更是野性与艺术的永恒图腾。

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso)

《公牛》,1957年作

青铜,9x16.5x6.4厘米

共有两版

于富艺斯展售会呈献

在毕加索的作品中,鲜少有主题像公牛一样充满激情和感官魅力。公牛的形象融合古典神话与艺术家的西班牙传统,而其作品中的公牛展现了文明与战争的隐喻,以及一个不断演变的象征,

作于1957年的青铜雕塑《公牛》为两个版次的其中之一,透过对原始材料的塑造和重新加工,毕加索重塑了动物的概念,将其抽象化,直至公牛的特征被简化为极简形式。艺术家亦在此过程中将神话、历史和身份认同凝聚为自己的独特标志。

详情

富艺斯《毕加索的动物王国》展售会

4月1至15日10:00-18:00

(4月4日闭馆)

香港九龙西九文化区柯士甸道西8号

西九文化区管理局大楼地面层