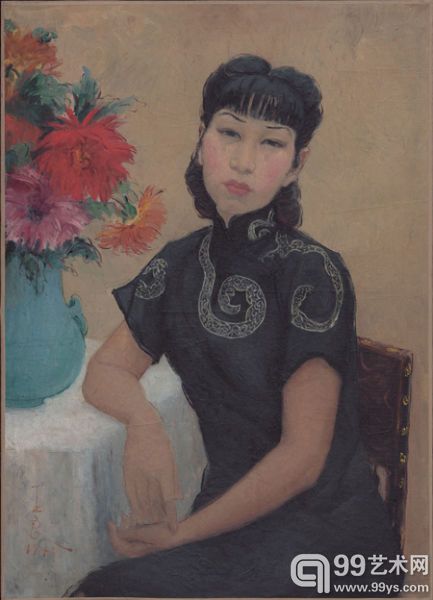

潘玉良 《黑旗袍自画像》

不要辱骂不要误读 她就是这样的潘玉良

被认为是潘玉良最美的自画像《黑旗袍自画像》中,大胆鲜明的用色,笔触大小不断变化。潘玉良在画中头挽中式古典发髻,身着黑色绣花短袖旗袍,身体倾斜手倚桌边头微侧,夸张的弯钩细眉,脸型修长,凤眼,高长鼻梁,这一被美化的形象几乎脱离西方古典绘画中对对象的客观描摹,而融入中国传统绘画强调的“神似”和西方现代主义艺术强调的“内心的显现”,部分保留下来的人物形象轮廓线则继承了中国传统绘画中对线的运用。这些中西融合的特点恰恰构成了第一代留洋油画家自画像中的典型风格。

这场20世纪初期迎来的西学东渐的大浪潮中,以李叔同,李铁夫,徐悲鸿,潘玉良,吴作人等为代表的中国第一代油画家试图以一己之力改变中国传统绘画风貌,远赴欧美和日本学习西方绘画,迅速地掌握西方绘画技术是改变中国传统绘画风貌最快速的手段,于是自画像一时间成为艺术家主要描绘的对象。

如果说第一代油画家画自画像是出于对改变中国传统绘画风貌(艺术练习)的自觉,那潘玉良在自画像上的创新则出于对艺术本身追求的自觉。作为第一代油画家中少数的女性,潘玉良对艺术的追求是坚定自觉的,但这种自觉却在当时被人误读成一种淫秽,现在也常被人以怜悯的视角看成一种牺牲。

上世纪20年代末30年代初期,潘玉良游学欧洲归国,任教上海美专,由于留法期间较其余同学多学了两年雕塑,深知人体美的重要性,找不到模特,潘玉良常常裸体对镜自画,在那个身体的裸露被认为是有伤风化的年代,潘玉良就常常被误解甚至遭到辱骂。潘玉良幼年父母双亡,被舅舅卖去妓院做妓,随后被潘赞化收做小妾的出生,更让人们不能对她饱有客观的评价。

对此,潘玉良并没有过多的争辩,依旧我行我素地依照自己的身体作画。目前人体绘画对当下美术教育的影响是不可或缺的,反观潘玉良当年对镜自画的行为便不难理解,这种对艺术的敏感和自觉则是潘玉良在艺术史上留下的宝贵的经验。

弗里达 和她的《破碎的丰碑》

无论出于创作对象的方便,还是对自身的警醒和反思,自画像一直是绘画艺术中不可或缺的部分,但仅有少数艺术家会坚持以自画像作为主要表现题材。

19世纪末的妇女解放运动要求男女两性平等,强调男女在智力上和能力上是没有区别的,同时在家庭和政治权利上争取平等,20世纪60-70年代,第二次妇女解放运动继续从美国开始发酵。如果说第一次的妇女解放运动让人们意识到了男女平等的可能,那第二次的女权运动则对第一次的实践做了总结,并为之后的女权主义提供了理论基础。

潘玉良自画像的巅峰期恰恰处于这两个时间段之间。

妇女解放运动解开了女性独立思考的封印,女性艺术家开始思考自身在艺术史中的地位。自画像也由之前艺术练习和艺术创作的对象变成了对自身“观看”的自觉。她们通过对自身的审视来探索女性在社会中的地位,同时通过特殊的视角体验和反思自己的经历,并通过艺术的方式探索和呈现。

另一位常拿来和潘玉良比较的女艺术家也在同一时段,将自身作为表现对象。1907年出生在墨西哥城的弗里达•卡洛在身体上经历了远远超过她娇小身材的痛苦。6岁患小儿麻痹症,18岁因为车祸致残,在经历了32次手术和3次流产后最终瘫痪。情感上同样受挫,既深爱自己的丈夫,又怨恨丈夫的花心,结婚,离婚,再复婚,这些让她酗酒吸毒,也让她成为一个双性恋者。由于身体上的重创,终身不育,甚至让她失去了作为女人最大的权力。

在1944年创作的《破碎的丰碑》中,她生活中的不幸表现的淋漓尽致。车祸后,她躺在床上不能动弹,只能穿着由皮革、石膏和钢丝做成的支撑脊椎的胸衣。

潘玉良 《红旗袍的自画像》

潘玉良 《红旗袍的自画像》局部

其创作于1940年的《红旗袍的自画像》中,潘玉良双手自然下垂放在腿上,右手拿着一封信,上面“玉良”二字的家书尤为醒目。据悉,画家在这一时期所创作的自画像,无一不是微锁的双眉,紧闭的嘴唇,眼神中透出一丝哀愁。

无论是弗里达,还是潘玉良,她们都从自己的艺术创作中找到了认知自己的方式,也通过这种方式感知世界,正如弗里达曾说“我画自画像,因为我经常是孤独的,因为我是自己最了解的人。”