20年前的9月11日,美国纽约的世贸大厦遭两架飞机撞击轰然倒塌,举世震惊。美国、无数受牵连的民众,乃至整个世界的运行轨迹都因之而改变。20年后,恐怖主义的幽灵仍不时在世界各地肆虐,全球反恐会否“越反越恐”?20年的时间,是否足以令人类看清“9·11”在历史长河中的影响?澎湃新闻(www.thepaper.cn)国际部今日起推出“全球反恐20年”专题报道,从多个维度呈现“9·11”以来这20年如何改变了个人、国家以及世界。

2001年9月11日,在两架被劫持的飞机灾难性地撞向纽约世贸大楼双子塔的几个小时后,时任美国总统小布什出现在电视上——穿着防弹衣的总统如同一名战士,表情中满是愤怒与仇恨。几天后,小布什宣布对阿富汗发动一场前所未有的战争。

“我们将调动我们控制之下的每一项资源、每一种外交手段、每一种情报工具、每一种执法工具、每一项金融措施、每一种必要的战争武器,以击败全球恐怖主义网络。”布什描述了这种反恐战争获胜后可能的情形,“我们将剥夺恐怖分子的资金……我们将他们从一个地方驱赶到另一个地方,直至他们不再拥有任何避难所,也得不到任何喘息。”

听到这些,阿富汗裔美国人阿明·塔尔齐(Amin Tarzi)心情复杂。虽然彼时藏匿在塔利班政权控制下阿富汗的“基地组织”承认发动了这次袭击,但袭击者当中无一人来自阿富汗,而饱受战乱之苦的阿富汗却因此再次成了超级大国的敌人。

“作为一名拥有阿富汗血统的美国人和一名美国海军陆战队员,那段时期对我来说无比艰难。由于国际恐怖主义,我现在的祖国正与我曾经的祖国交战……”现年71岁的阿明·塔尔齐对澎湃新闻(www.thepaper.cn)回忆道。

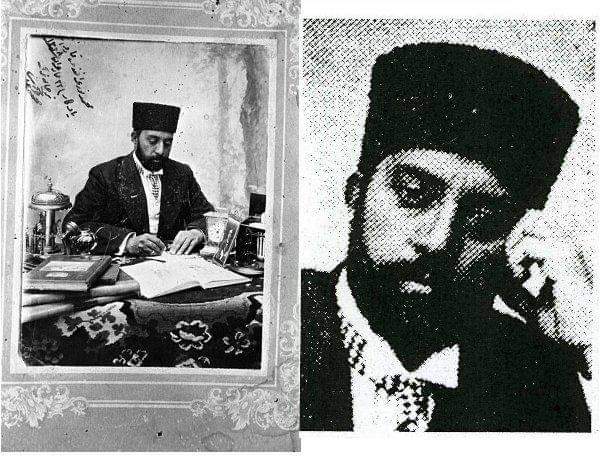

阿明·塔尔齐在苏联入侵阿富汗后沦为难民,1980年移居美国,他现为美国海军陆战队大学中东研究所主任,而他的另一重身份,则是大名鼎鼎的阿富汗塔尔齐家族后裔。这个庞大的家族,见证过20世纪初阿富汗一段失落的现代化历史。1928年,在革新未竟之时,阿富汗改天换地,“现代化先驱”马哈茂德·塔尔齐被一群“粗莽的传统卫道士”驱逐。

离散于世界各地的塔尔齐家族成员们似乎不断目睹着一段自我重复的历史。阿富汗成为了超级大国争相征服的对象,也成了“圣战者”聚集的温床。“9·11”恐怖袭击事件后,美国卷入了阿富汗新的现代化故事,实行伊斯兰教法统治的塔利班政权很快被推翻,流亡的城市精英重返家园,阿富汗努力走在拥有民主宪政的现代民族国家轨道上。

然而,近日的事态表明,始于“9·11”的时代已落下帷幕,戴着温和面具的“新塔利班”重掌政权,人们仍不知道,这片贫瘠的土地是否会再次成为“圣战者”的天堂。

被流放的“现代化先驱”

“我的家族一直都是革命性的。”谈起家族历史,阿明·塔尔齐娓娓道来,“马哈茂德·塔尔齐在土耳其长大,他是土耳其共和国首任总统凯末尔热情的追随者……塔尔齐家族1905年回到阿富汗的时候,带来了阿富汗的第一份报纸、第一套刀叉,也是他们让妇女摘下面纱。” (编者注:阿明·塔尔齐的祖父和外祖父都是马哈茂德·塔尔齐的外甥,马哈茂德·塔尔齐是普什图人。)

以残暴军事统治闻名的“铁埃米尔”(The Iron Amir)阿卜杜勒-拉赫曼汗(普什图人)在1880年执掌阿富汗大权后不久,知识分子辈出的塔尔齐家族被驱逐出阿富汗。1905年,已经游历欧洲、土耳其、叙利亚等地的青年知识分子马哈茂德·塔尔齐归来,掀起了一场阿富汗的政治风暴。

20世纪初的奥斯曼帝国,主张推动政治改革、实行君主立宪制的“青年土耳其党人”运动已如火如荼,马哈茂德·塔尔齐在受鼓舞之余,也将这股革新浪潮带回了阿富汗。为了让“青年阿富汗人”开眼看世界,塔尔齐创办了阿富汗第一份报纸《新闻之光》,这份报纸关注当时的国际局势,涉猎内容包罗万象。而他的学生——阿富汗国王阿曼努拉汗(普什图人)则在1923年推行了一部名为《秩序之书》(Nizamnama)的宪法,这不仅打破了阿富汗几个世纪以来遵循伊斯兰教法的传统,还破天荒地提出了“保护宗教信仰自由”的新鲜理念。阿曼努拉汗的妻子、塔尔齐的女儿索拉娅王后则在阿富汗领导了一场在今天看来依然先锋的妇女革命。

阿富汗裔美国作家塔米姆·安萨利曾在书中描绘阿曼努拉国王治下阿富汗首都喀布尔的景象,那时的都市年轻人眼界大开,看到了自己从未想象过的一切,“他们的城市堪比伯里克利时期的雅典、阿拔斯时代的巴格达、美第奇家族治下的佛罗伦萨及爵士时代的巴黎。”至于马哈茂德·塔尔齐,“则是那个时代的弄潮儿、点燃火焰的那根火柴。”

但后世的历史证明,这段短暂的现代化历程几乎是一场海市蜃楼。已官至外交大臣(1924年至1927年)的马哈茂德·塔尔齐的《新闻之光》仅仅局限在城市的精英阶层当中传播,阿曼努拉国王的新宪法也被宗教领袖们认为是大逆不道。

1927年,阿富汗国内反对改革的声音一浪盖过一浪,阿曼努拉汗却选择了出访欧洲与中东。在这次漫长的访问期间,索拉娅王后褪去面纱,香肩半露,阿曼努拉汗则穿着西装前往清真寺祈祷。他们赚足了西方的关注,也引起了政敌的幸灾乐祸——阿富汗国内反对阿曼努拉汗统治的人已也越来越多。

正是在这次欧亚之行期间,阿明·塔尔齐的外祖父古拉姆·叶海亚·塔尔齐(Ghulam Yahya Tarzi)担任了阿曼努拉汗的随行秘书,也因此得以与凯末尔谋面。这位成功缔造出现代土耳其的伟人曾亲口对他说道,“若想要实现现代化,打败这些宗教领袖,首先要确保拥有一支强大而忠诚的军队。”这让年轻的阿明·塔尔齐印象深刻,“虽然我外祖父1975年就去世了,但我从未忘记他说过的这句话。塔尔齐家族失败了——第一个原因是,他来到了一个无法接纳他的社会;第二个原因是,他没有强大的军事力量。”

1928年12月,塔吉克族军阀哈比卜拉·卡拉卡尼(Habibullah Kalakani)领导仅2000人叛军朝首都行进,其中只有200人装备了步枪,其余人员只有斧头与棍棒。然而,就是面对这样的一群“乌合之众”,阿曼努拉汗重金打造的现代化军队几乎未做任何抵抗便溃败了,光鲜亮丽的喀布尔很快落入了来自穷乡僻壤的“挑水夫之子”(Bachey Saqao)之手。

“我很尊重我的家族成员,马哈茂德·塔齐、索拉娅王后……但当他们回到阿富汗的时候,阿富汗不像伊朗和土耳其,这个国家并没有很好的知识分子基础。在这种情况下,他们仓促开始了一段现代化进程。”百年之后,阿明·塔尔齐反思着祖辈改造阿富汗的尝试,“很遗憾的是,彼时在阿富汗尚无可吸收现代化的场所。在阿拉伯语中,这种现象被叫做Bada’a(بدع),意思是恶劣的侵略(编者注:该词有创新、新奇之意,但有时也被解读为“异端邪说”)。”

随着阿曼努拉汗政府的倒台与反对派掌权,塔尔齐家族于1928年再度被流放。粉墨登场的宗教领袖们随即下达了四大命令:第一,让妇女重新戴上面纱;第二,取缔女性受教育的权利;第三,将留学土耳其的女学生接回国。“第四条是什么呢?驱逐塔齐家族,因为他们就是Bada’a的源头。”阿明·塔齐说道,“这并不是玩笑,这说明阿富汗的社会没有能力去接收这些现代化的信息。”

在阿富汗的近现代历史中,外来的现代化元素和内在的保守元素之间一直关系紧张。宫廷阴谋、基于种族和部落矛盾的斗争、边境战争和保守派对改革的抵制时有发生。作为一个国家,阿富汗几乎“功能失调”,首都的精英阶层吸收着外界新鲜的信息,乡村的教士、部落长老们则只服从于宗教与传统,站在他们身后的是未受过现代意义上教育的贫苦大众。

塔尔齐家族离开后,历史翻开了荒诞的一页。后世流传的笑话如此嘲讽挺入首都的“乡巴佬之军”:喀布尔宫殿里的豪华装潢让他们目瞪口呆,他们误把夜壶当成盛汤的器皿,吃掉了滚落在地上的水果,而他们大快朵颐的同时,却惊奇地发现自己本以为可吐出窗外的果核奇迹般地反弹了回来——因为他们从来没见过玻璃窗。马哈茂德·塔尔齐与阿曼努拉汗未曾想到的是,他们基于欧洲、土耳其革命经验而提出的改造阿富汗社会的设想,从未走出过喀布尔这个被玻璃窗围起的象牙塔。

“他来到欧洲,看到了欧洲的先进,于是就想着让我们像欧洲人那样做,像欧洲人那样着装,这样变革会一夜间到来。但是在阿富汗,社会还没有这种文明的土壤去实现变革。”阿明·塔尔齐说道,“事实上,我的家族太过于西化,这并不是什么值得骄傲的事情,而是非常格格不入的(alien),你无法把你的思想在一个无法吸收它的社会付诸实践,这就是失败的原因。”

塔尔齐家族的成员们从此四散世界各地,师从塔尔齐的国王阿曼努拉汗则在一场大雪中对自己的人民绝望地宣读了放弃改革的承诺,并在流亡中度过了悲惨潦倒的一生。那段未竟的变革和失落的现代化历程也暗中决定了未来许多关键事件的发生,甚至在近一百年后,当另一群自认为笃信伊斯兰教的武装人员接管喀布尔时,人们还可从总统加尼的出走中读到历史沉默的回响。

塔利班的崛起

1929年阿曼努拉汗黯然下台后,控制阿富汗广大农村的部落长老和地主阶层顽固抵抗任何改革。这使得其后继者纳第尔沙阿和查希尔沙阿都对改革心有余悸,不敢推动大刀阔斧的社会变革。直到达乌德汗上台,阿富汗再度迈入现代化的轨道。

1953年,查希尔沙阿任命自己堂兄达乌德汗亲王为首相,此人是一个更激进的改革派,主张加速现代化,但同时希望保证阿富汗在铁幕下保持独立。他抓住了美苏都想拉拢阿富汗的需求,左右逢源,争得苏联一亿美元贷款,又获得美国援建坎大哈国际机场的项目。

在那几十年时间里,大批外国技术人员进入阿富汗。在首都喀布尔,年轻的阿富汗女孩穿着西式短裙上街消遣,身穿西装的阿富汗商人则开着苏联和西方国家产的轿车,新式医院和学校拔地而起……

阿明·塔尔齐出生于捷克斯洛伐克,他的外祖父也曾在上世纪50年代至60年代先后担任阿富汗驻苏联和捷克斯洛伐克大使。那时社会主义阵营国家曾大力援助阿富汗,塔尔齐外祖父的相当一部分工作内容便是协调这些援建项目。在1979年以前,苏联曾援建了喀布尔国际机场、北部山区公路网等大型项目。

阿政府内的精英也逐渐将目光投向苏联,希望借鉴苏联国内建设的经验来迅速实现现代化和工业化。而民间精英同样积极思考国家的未来,一些大学生在毕业之后,去了彼时作为整个阿拉伯世界中心的埃及,其中一些人在开罗的爱资哈尔大学接触到了库特布主义。(编者注:库特布主义宣扬“攻击型圣战”)

1979年苏联入侵阿富汗后,苏军迅速开始了对阿富汗社会的“苏维埃化”。值得注意的是,这也是伊朗伊斯兰革命爆发的年份。研究政治伊斯兰的加利福尼亚州立大学学者易卜拉欣·马拉西(Ibrahim Al-Marashi)认为,从某种意义上说,尽管阿富汗严格上不算是中东国家,但塔利班最近的胜利正是中东地区1979年以来政治伊斯兰大趋势的新高潮。

“阿富汗今日的问题显然可以追溯到1979年12月25日苏联入侵的那天,但同样在那一年,德黑兰爆发的伊斯兰革命和麦加禁寺围困事件(编者注:1979年11月20日,一些伊斯兰原教旨主义者在麦加禁寺劫持了人质,号召推翻他们眼中过于亲西方的沙特王室)为塔利班的兴起打了一剂强心针。这几件事凑到一起埋下了如今喀布尔变天的种子。”马拉西写道。

伊朗伊斯兰革命和麦加清真寺事件首先给沙特王室造成了巨大压力。什叶派的伊朗伊斯兰共和国全力将自身打造为一个政治伊斯兰的模板,这直接威胁了沙特王室在伊斯兰世界的合法性。麦加清真寺事件则让他们感到了真切的危险。因此,沙特王室开始拥抱严苛的瓦哈比主义,并逐步将其向外输出。

苏联入侵后,阿富汗出现了一波极端伊斯兰化浪潮,而这背后也得益于中情局联络阿各派穆斯林对抗共产主义的企图。在所谓“里根主义”的外交思想驱动下,美国当时花了约35亿美元来武装阿富汗的“圣战士”。1989年苏军撤离阿富汗以后美国虽停止了军火供应,但继续加强了与“圣战士”的政治联系。

80年代的阿富汗“圣战者”

在打击亲苏联的阿富汗世俗力量的同时,美国还一度对塔利班抱有一些不切实际的幻想。根据学者阿马兰都·米斯拉(Amalendu Misra)的研究,从上世纪90年代初一直到1996年塔利班夺权前夕,美国都与塔利班保持了模糊而暧昧的合作关系。由于缺乏对塔利班背后的宗教思想体系的了解,那时华盛顿的官僚们认为塔利班可以作为一个反伊朗与什叶派阵线的一部分,从而为美国所用。

美国当时甚至一厢情愿地认为,塔利班的“宗教纯洁性”使他们专注于清除伊朗等“异教或异端大国”在阿富汗的影响,而无意争夺全国统治权,以及塔利班会打击鸦片和海洛因的生产。如此失调的认知让报道阿富汗问题的著名记者艾哈迈德·拉希德后来批评称,那时部分美国涉阿外交官天真地把塔利班当成了“古道热肠的传教士”,按照自身对基督教传教士的认知想象出了一个塔利班的形象。

然而,后来的事实说明,塔利班始终未曾抛却政治伊斯兰的行动目标。在1996年进入喀布尔之前,塔利班就宣称要以《古兰经》中的原则来建国。伦敦大学亚非学院的人类学学者南希·林迪斯法恩曾长期在阿富汗乡村地区进行田野调查。她告诉澎湃新闻,那时的塔利班在局势趋稳后只向人们承诺两件事:安全和结束冲突。在内部多股势力的妥协之后,塔利班将恢复国内和平、全面解除各派武装、实施伊斯兰教法和保护阿富汗的“伊斯兰特性”作为优先事项。

但同时,随着其取得政权,塔利班的思想体系也与中东地区的其他政治伊斯兰组织区分开来,带有明显的“阿富汗特性”。林迪斯法恩强调那时的塔利班普什图沙文主义色彩浓厚,对塔吉克人和哈扎拉人等少数民族持敌对态度。

记者艾哈迈德·拉希德当时则写道,1996年夺权后的塔利班既不是受穆斯林兄弟会鼓舞的激进伊斯兰主义者,也不是带有神秘色彩的苏菲派。塔利班只代表自己,只认可自己诠释的伊斯兰教义。

2001年以前的塔利班与历史悠久的穆兄会截然不同,其根本区别在于组织架构和对现代化的看法。塔利班的资深研究者安东尼奥·朱斯托齐在著作中提到,塔利班拒绝曾被穆兄会接受的“列宁式政党组织模式”,也反对穆兄会对伊斯兰现代性的追求。实际上,当时的塔利班希望完全取消现代性。

1996年夺权后,塔利班在大城市中进行了一场全面的反现代化运动。在那时,阿富汗城乡泾渭分明,比今日更甚。大量非普什图裔的城市精英聚集在喀布尔等城市,他们的生活方式与全国大部分人口迥异,也往往对外省农民流露出鄙视。

在成为难民之后的16年里,阿明·塔齐再也没有回到过阿富汗,直到1996年在乌兹别克斯坦暂住期间,他第一次进入了阿富汗北部重镇——马扎里沙里夫。阿明·塔齐目睹了一个愚昧、割裂的社会:贫穷的人们不会读,也不会写,他们对世界的认识完全来自于宗教学校的老师,对于一些阿拉伯语词汇,他们的理解甚至从出生起就是完全错误的。“当一个人用阿拉伯语说Wa Allah(凭真主起誓),人们就会觉得,他一定是全知全能的,但这实际上与伊斯兰教没有一点关系。”

由于城市精英与乡下农民长期关系紧张,苏联入侵时期甚至曾协助过亲苏的阿富汗民主共和国当局对农民的强迫式土改,因此当时主要由普什图农人、山民构成的塔利班进城后对他们实施了残酷的迫害。学者卡迈勒·马提努丁(Kmal Matinuddin)在其研究中对此解释称,城市在塔利班眼中代表了外部强加的现代性,无论是塔利班上层坚守教条的“学者型”领导者,还是下层那些在难民营中长大的基层战士,都对城市无甚好感,相反,它们成了肉眼可见的报复目标。

“圣战者”天堂

抵抗侵略穆斯林领土的超级大国——这种“圣战”理念让中东的穆斯林们深受鼓舞,阿富汗也自那时起成为了政治伊斯兰的纽带,这场反苏独立战争吸引了来自中东和北非的无数激进分子。在这些“阿拉伯裔阿富汗人”当中,一位名叫阿卜杜拉·优素福·阿扎姆的宗教学者建立起了一种新的思想体系。

阿扎姆出生在英国托管下的巴勒斯坦,早年加入巴勒斯坦穆斯林兄弟会,但他并没有加入苏联支持下的巴解组织的民族解放斗争,而是设想了一条不同的道路:进行一场超越欧洲殖民列强绘制的中东政治版图的泛伊斯兰跨民族运动。

1979年苏联入侵阿富汗时,阿扎姆发表了题为“捍卫穆斯林土地”的宣传小册子,宣布阿富汗和巴勒斯坦的斗争都是“圣战”,鼓励年轻的阿拉伯“圣战者”志愿前往阿富汗。出生在沙特富裕家庭的一位年轻人阅读了这本小册子,他决定前往阿富汗——这个人就是策划了“9·11”袭击事件,并引发日后美国在阿富汗20年反恐战争的“基地组织”领导人奥萨马·本·拉登。

自上世纪80年代开始,以沙特为源头的瓦哈比主义已经开始输入到阿富汗。根据德国国际安全事务研究所专家吉多·施泰因贝格的一份研究报告,当时阿富汗一些重要的“圣战者”领导人,如阿卜杜勒-拉苏尔·萨耶夫就接受了舶来的瓦哈比主义,更不用说后来与塔利班关系颇为密切的本·拉登和他的“基地组织”。

阿扎姆提出了一种建立类似“伊斯兰全球圣战快速反应部队”的概念,这一概念被本·拉登付诸实践,阿富汗成为了这支部队的“基地”(Al-Qaeda,阿拉伯语意为“基地”)。腰缠万贯的富商本·拉登借助“基地组织”,资助了从波斯尼亚到车臣、再到菲律宾的全球“圣战”行动。

“圣战”领导人和激进的“圣战者”与在阿富汗的“基地组织”会面,建立起了网络和纽带,互相分享着军事战术和宗教宣传册。2001年美军清剿阿富汗后,发现废弃的房屋和营地里散落着各种小册子、书籍、视频和CD,所有这些都向“圣战者”们发出着召唤——核心信息是“哈里发国”的重建,让伊斯兰教回归公元8世纪时的“荣光”。

尽管塔利班似乎从未有过这种把“圣战”扩张到全球的雄心,但塔利班所在的阿富汗却逐渐成为了全球“圣战者”的博物馆。《纽约时报》2002年报道称,自1996年本·拉登在阿富汗建立“基地组织”以来,估计有2万名新兵在十几个训练营中参加了培训,他们来自埃及、沙特、伊拉克、马来西亚、索马里等20多个国家,大多数人接受了基本的步兵训练,另一部分精英还接受了西方重要人物的特工训练。

本·拉登1996年回到阿富汗之时,正值塔利班在全国各地扩张。据塔米姆·安萨里所述,本·拉登拿出300万美元帮助塔利班收买了喀布尔以南的军阀,这也让本·拉登成为了塔利班最喜爱的“阿拉伯裔阿富汗人”之一。

“阿富汗塔利班政权确实曾经庇护过‘基地组织’,因为当时这是一个只有三个国家承认的政权:巴基斯坦、沙特和阿联酋。”长期研究政治伊斯兰运动的牛津大学历史系教授费萨尔·德夫吉(Faisal Devji)对澎湃新闻说道,“阿富汗这个国家同时也贫穷到绝望,‘基地组织’似乎是唯一可以为他们提供某些帮助的人。”

但事实上,本·拉登逗留期间,“基地组织”特工在塔利班或其他阿富汗人中并不受欢迎。英国记者詹姆斯·弗格森(James Fergusson)认为原因在于,“基地组织”成员“富有、老练又国际化”。此外,他们“非常种族主义,将阿富汗人视为未受过教育的野蛮人。阿富汗人对他们驾驶装了空调外观又闪亮的新车到处跑的傲慢态度感到不满,以至于这些新车的窗户和挂着的阿联酋迪拜车牌都被人们涂黑了。”

“塔利班和更古老的政治伊斯兰运动,它们更多出于冷战的思维方式,它们是世界冷战愿景的一部分,在这种情况下,人们更多把民族国家视为基石,将意识形态视为把公民团结在一起的方式。”德夫吉指出,这正是塔利班与“基地组织”最根本的不同。

“新塔利班”归来

塔利班不愿交出本·拉登的决定酿成了阿富汗的又一次悲剧。随后发生的故事人尽皆知:美国入侵阿富汗,“基地组织”的巢穴被清剿一空,庇护他们的塔利班也难逃厄运。直到最近,美国的历史性撤军宣告了20年反恐战争的终结,以“温和面孔”示人的塔利班重掌喀布尔政权。

事实上,2008年,阿明·塔尔齐就敏锐地观察到了塔利班的变化,他提出了“新塔利班”(Neo Taliban)的术语——他们可以分为两个主要的意识形态群体,一种是与“基地组织”结盟的人,另一种群体则似乎已经回归更传统的普什图根源,并试图成为一种声音:不仅为普什图人发声,更是为阿富汗的传统穆斯林发声。

然而,在塔利班和“基地组织”缺席的日子里,另一个主张全球圣战的极端组织——“伊斯兰国”(IS)正在疯狂生长。入侵阿富汗后的第三年,美国又接连入侵了伊拉克,具有暴徒色彩的约旦人扎卡维利用了当时的安全真空,流窜至伊拉克组织了与美军作战的地方武装,起初扎卡维宣誓效忠“基地组织”,但随后他杀戮成性的恶名引起了“基地组织”不满。

直到2012年,这支所谓的“基地组织”伊拉克分支以“伊斯兰国”的名义在叙利亚横空出世,并很快吸引了来自中东、非洲,甚至西方的“圣战者”加入。2014年起,自称是“伊斯兰国”中亚南亚分支的“伊斯兰国呼罗珊省”(ISIS-K)开始在阿富汗东部地区活跃,他们与塔利班争夺地盘、资金与人员,而塔利班内部一些持更激进意识形态的成员会转而倒戈ISIS-K。

“塔利班属于一个更古老的世界,它们几乎是这个旧世界的最后一批行为者,因为它们正是在苏联崩溃了之后才建立起了自己的主导地位。”德夫吉说道,“如今,塔利班必须与‘伊斯兰国’抗争,‘基地组织’虽然仍未消亡,但它基本上已经不再重要了。‘伊斯兰国’是新的全球伊斯兰圣战力量,他们的国家身份完全与全球运动和斗争混为一体。塔利班已经把‘伊斯兰国’视为敌人,他们的敌人是全球化形式的圣战。”

德夫吉认为,正因为如此,如今的塔利班不会再热衷于与这些团体合作,也不会激发全球性的恐怖主义浪潮。“这并非暴力的问题。塔利班可以像其他所有组织一样暴力,但他们怎么定位自己的暴力?他们对未来是如何设想的?他们有什么样的政治想象?”

但在阿明·塔尔齐看来,阿富汗滋生全球恐怖主义的隐患依然存在:“塔利班可否完全控制住阿富汗全国疆土?一旦有权力真空的地区,就会产生不稳定,不稳定则会带来更多的‘恐怖分子’。”

《纽约时报》评论称,20年的全球反恐战争期间,美国及其盟国确实通过军事手段在很大程度上阻止了极端组织“伊斯兰国”和“基地组织”获取地盘,然而这并没有遏制它们继续进行恐怖主义活动。不管是极端组织“伊斯兰国”还是“基地组织”,都摸索出了适应美国军事高压的办法,它们演化出更加去中心化的组织结构,还寻找到了新的热点地区继续输出恐怖主义。

具体到阿富汗问题上,塔利班迅速夺取政权并不一定意味着稳定的到来,相反,塔利班并没有实现对各派激进势力的管控。根据联合国今年6月份出台的一份报告,从美国开始撤军行动前的几个月开始,已有8000名到10000名极端分子从中亚、北高加索和巴基斯坦等地涌入阿富汗,他们中有部分人与“基地组织”或塔利班存在联系,另外一部分则倾向于支持ISIS-K。

“塔利班已经从他们1994年的错误(编者注:指塔利班1994年兴起后以严厉的伊斯兰教法统治其控制下的阿富汗领土,招致民众不满)当中汲取了教训。”阿明·塔尔齐说道,“塔利班并不是铁板一块,现在不太好说,但他们至少有两到三个分支。”他指出,其中一个分支是多哈政治办公室的负责人巴拉达尔一派,这一派人已经发生了可观的改变。另外一个分支则是塔利班创始人穆罕默德·奥马尔之子叶尔孤白一派,他领导着神秘的“哈卡尼网络”,思想更加“硬核”。

“哈卡尼网络”诞生于美国中央情报局资助的反苏“圣战”运动,1995年承诺效忠塔利班。从那时起,虽然该组织一直是塔利班不可分割的一部分,但它一直保持着自治的权利,并与众多国际恐怖组织有着密切联系。

“我们需要和塔利班合作,因为他们已经在那里了,但我们需要合作的对象是更加开放的一派,我们必须妥协,与巴达拉尔的人合作可能是我们现在最好的选择。”阿明·塔齐表示,“其次,我们要避免让那些从监狱里出来的各种‘恐怖分子’渗透到山谷乡村。”

年逾古稀的阿明·塔尔齐仍担忧着,那些被塔利班从监狱中释放的潜在“恐怖分子”也可能会成为阿富汗的定时炸弹。

“我希望我是错的,我希望永远不会再有一场反恐战争。” 阿明·塔尔齐说道。