摄影:王淼(本期微信封面图片摄影师)

胡庆雁和曹雨的工作室位于北京顺义区的一个村子里,这里原是一家已经倒闭的村镇小厂。第一次走进他们工作室的铁皮大门,坐在原厂长办公室的木条沙发上,面前是极具乡绅气质的翘脚茶几,再加上墙上挂着的大红色同心结等等,都将乡镇企业原生的魔幻气质和农家乐风格完整地保留了下来。

这种未做大规模改造和装修的原始状态,看上去更符合胡庆雁身上自带的“农耕”味道——虽然顶着职业艺术家的头衔已有好多年,但其个人形象却从未向艺术家该有的方向靠拢过,基本属于那种掉进人堆儿里,瞬间会被抽光存在感的、极普通的空气式形象——却和曹雨那种既“酷”又有点“小恶毒”的都市化形象反差略大——“卟啉卟啉”的LED灯和酷黑色的紧身小西装,曹雨在一种假装公主的梦幻情怀中亮出强硬的匕首,并恶狠狠地诅咒发誓说要“晃瞎你的眼”。

装置作品,行为表演

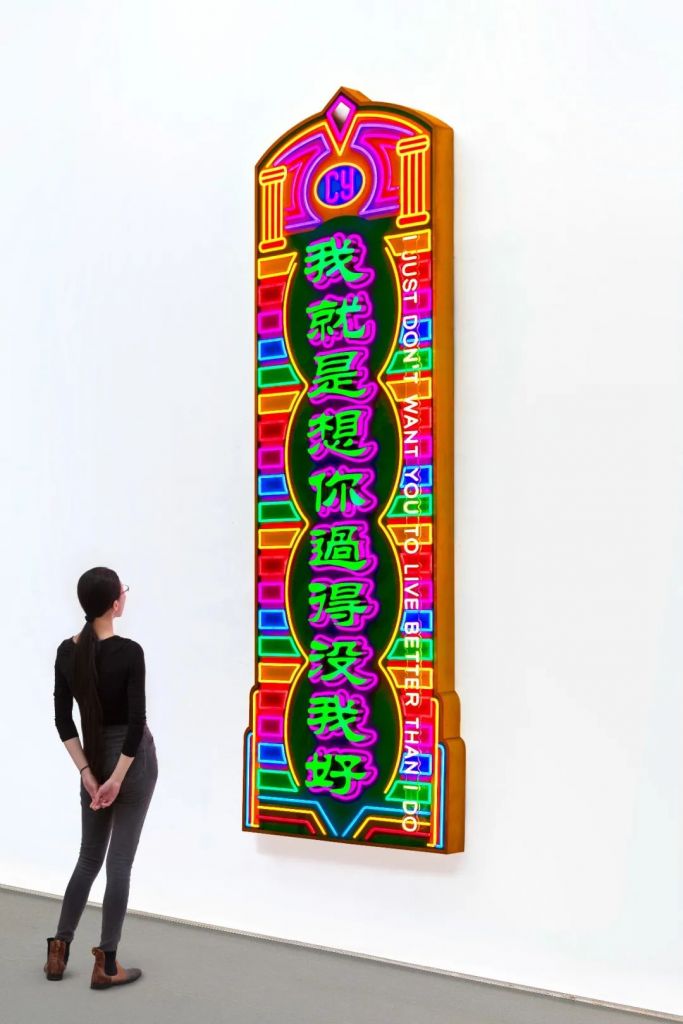

作为圈内众多艺术家夫妻中的一对,曹雨笑称第一次见到胡庆雁的作品时,感觉他应该是一个高大威猛的山东大汉形象,但见到本尊之后,却发现这个瘦小的男人是从自己下巴颏以下的位置飘过的。而这种心直口快的“毒舌”式言语,也经常出现在曹雨的作品中。如那件名为《我就是想你过得没我好》的作品,就用闪烁在都市夜空中的霓虹灯招牌的形式,将隐藏在所有人心中的妒忌与怨念,高调地呈现出来。那原本是用来给人制造暧昧想象的商业化手段,却变成了一盏穿透了遮羞布上蕾丝花边的、刺眼的巫婆灯。

调频霓虹灯招牌

290 x 105 x 10 cm

而与曹雨相比,胡庆雁则显得要木讷和温和的多,不会说很极端的话,也不会天马行空式的闲聊。

在广州美院上本科的时候,胡庆雁是一个标准的好学生,对写实性的雕塑语言也非常着迷。在2006年他本科的毕业创作《对话,“我”对博伊斯解释艺术》中,胡庆雁对“博伊斯与死兔对话”的经典形象实施了“换头术”,让大头的兔子对襁褓中的博伊斯解释绘画,他也在这件作品中完成了自己“写实炫技”和“当代观念”的初次对接。

玻璃钢着色

160×91×73cm

在央美读研究生时期的毕业创作《模仿的故事》(2008—2010),是胡庆雁真正进入自觉创作状态的一个转折点。在这件作品中,胡庆雁先用大理石制作了一个以假乱真的包装纸箱,之后又将纸箱打破,再用其残片去复刻骨头、香皂和黄豆等形象,直到最后作品变成一堆废墟和一撮粉末。从大费周折的应物象形,到最终让材料回归到材料本身,胡庆雁也将自己对于“写实”的疑虑,在这件作品中,转换成一种在“消解”和“破坏”中重构更多可能性的创作动能。同时,其间漫长的独自创作和纪录过程,也成为胡庆雁日后所一直延续的创作模式,即一种自给自足的农夫式劳作。

混合媒体(大理石残块,图片,影像)

可变尺寸

混合媒体(大理石残块,图片,影像)

可变尺寸

而同样是毕业于中央美院的曹雨,在本科时基本处在一种浑浑噩噩的状态中,直到后来考上研究生,内心里创作的小宇宙才真正进入到爆发阶段,但这种爆发在此后所延续出的结果,却总带有点“杀敌一千自损八百”的味道——或许在每个艺术家的心里都住着一只难以被驯服的小野兽,只是住在曹雨心中的那只,獠牙更外露一些。

木质雕塑展台

110×50×50cm

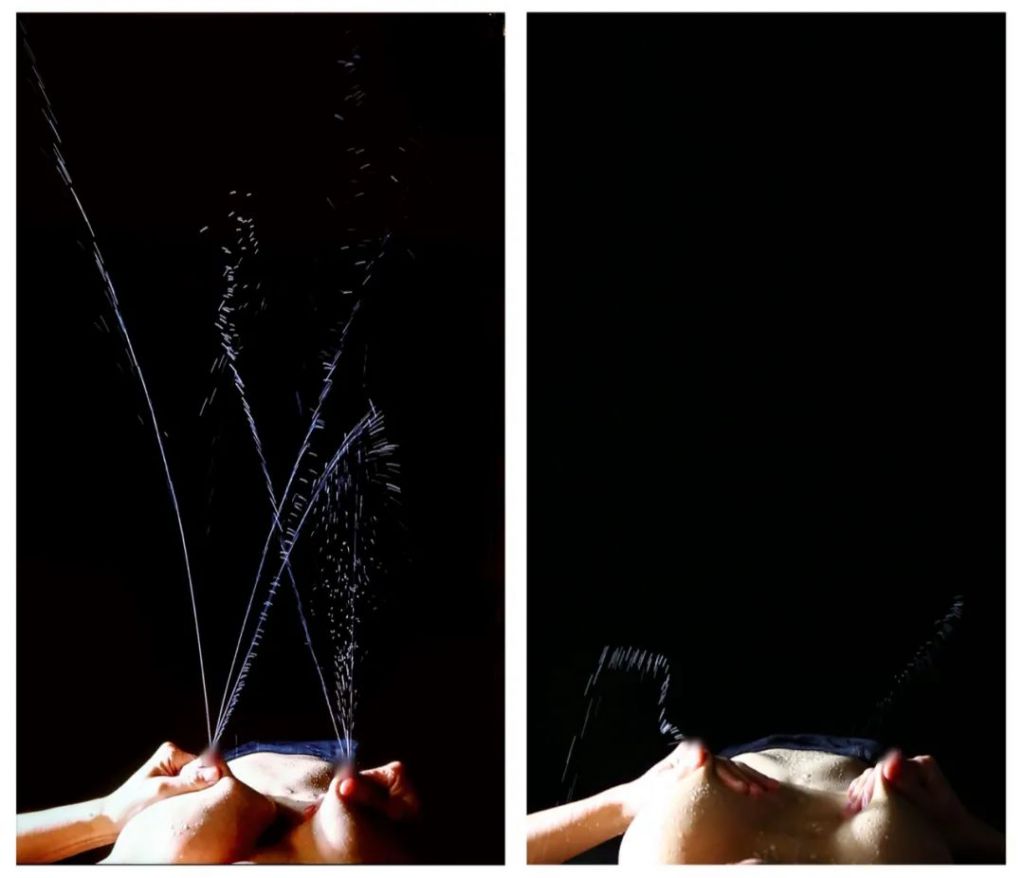

曹雨的研究生毕业创作共有7件作品,其中包括一组“身体”雕塑——《维纳斯》:在原本用来展示雕塑的长方体展台上,曹雨凿穿一个小洞并打磨出一处具有性别特征的私密器官,让展厅里的万年配角瞬间变身成主角,这处改变很微小,却很扎眼;而在另一件名为《泉》的影像作品里,曹雨用自己的乳汁在黑色的背景前制造出一处短暂的喷泉,其中如火山喷发般的激越行为,虽弱化了她初为人母时的温情意味,但隐藏在无序跌落乳汁背后的、那不可见的疼痛与哭泣,却依然紧紧地缠绕在她“从女孩到母亲”的身份转换和心理蜕变上。

单频高清录像,彩色/无声

11'10''(作品局部被打码,原作无)

而在之后的创作中,曹雨的作品也变得越来越不“雕塑”。雕塑系出身的她,却因作品的需要硬着头皮学会了导演的工作,包括拍摄、剪辑、修片,甚至电路,她说哪里都是她的工作室,方案和计划都在脑子里成型。除此之外,日常的工作状态则更多的是满天飞式的奔波与沟通。胡庆雁说曹雨的微信通讯录里添加着各种老板,从做画框的到搞生物学的无所不包,每到作品进入到制作阶段,她常会不厌其烦地与“张老板、李老板、刘老板们”来回沟通。

c-print (公牛心脏,纹身虎头,艺术家本人)

160 x 179 cm

c-print,像框

137 x 86 x 7 cm (作品局部被打码,原作无)

如在制作《胸中之物》时,与纹身师、屠宰厂的师傅等不同身份的人沟通,在《尤物》中与异性便溺者们的斡旋和斗智斗勇等,曹雨这种看似更符合“当代生活节奏”的创作方式,与胡庆雁基本总是在工作室里独自耕种的工作状态相去甚远——很多体量巨大的雕塑作品都是胡庆雁自己或在父亲的协助下完成的——也让夫妻二人的作品看上去并无太多交集和相似的地方。

胡庆雁很喜欢用一些比较平实(或朴素)的材料来做作品,如铜铁、泥土、木头、纸张和建筑废料等等,并在相似材料的反复堆积或重组的过程中,塑造出一件件既和谐又拧巴的形体。

青石,木质底座

4件,组合尺寸可变

碳钢、空气

7件,高度从79 cm到188 cm不等

如在《左耳进右耳出》(2017)中,用质感古旧的碳钢和不可见的空气,将耳旁风式的无意识话语,打造成一个复杂的结构回路;在《蠢货》中,碳钢锈迹斑驳的原始质感被手工打磨后的幽暗反光所替代,一堆歪七扭八的尖头形体,是对他者愚蠢的旁观,也是一种自嘲式的塑造;在《人民》(2014)中,杂乱无章的旧铜铁,即尖锐又无序地叠加在一起,构成一幅群氓之族的混沌隐喻;在《金山》系列中,用无数轻薄的纸张假设出虚幻的富贵梦想;而在《一卷黑白格布》和《一卷蓝白条布》(2012)等作品中,又用手绘的方式在白布上画出“以假乱真”的简单条纹和图案……

金纸

100xΦ230cm

旧钢管,空气

330件,尺寸从6 x 35 x 8 cm到10 x 60 x 35 cm不等

但随着对其作品的深入观看,我也发现,胡庆雁其实并非如看上去那般温和与木讷。只是他对于现实的思考和质疑等,是通过更加隐晦或狡黠的方式传达出来的。如那一堆被喷上了闪亮蓝色汽车漆的杂乱钢筋,看上去只是被极其随意地拧成了一团儿,它们的意义何在?胡庆雁却用作品标题回应了人们对于艺术品“一定要有深刻含义”的偏执追问——它们《什么都不是,但你可以把它摆在家里》!

碳钢,汽车漆

35 × 65 × 45 cm

而在这种充满挑衅意味的直白转折中,胡庆雁和曹雨夫妻二人的作品似乎又展现出了某种互通性。如曹雨那件名为《我有》(2017)的影像作品:在黑色背景前被冷暖光分成“阴阳脸”的曹雨,于赤裸裸的炫富和自嘲间——“我有北京户口”、“我在北京及周边有五套房产”、“我有水蛇腰”等等——再次扯下盖在真实欲望上轻薄的教养面具,并同样将追问的球回拍向观众自己。

单频高清录像,彩色/有声

4'22"

同样,在曹雨直白的“恶毒”背后,我们也能看到很多隐含的质朴与诗意。如在作品《开花梨》(2020)中,镶钻的骷髅依然保持着华丽丽的视觉效果,但受伤的石狮和粗糙焊点,却稀释了“开花梨”(一种古代的刑具)原生的残酷气质,并让对于远方的遥望或憧憬(或许隐含着某种伤感的情绪在其中)明显地凌驾在物欲狭隘的禁锢之上;而在《逃离人间的尽头》中,那条踯躅在透明圈套和无限自由间的彩色小鱼,最终被浓稠的黑色海水所吞没的场景,也将漫长的人生定格成一个终将归于虚无的永恒瞬间……

开花梨(古代刑具),权杖,石头

权杖:111×11cm;石狮:60×81×45cm,总尺寸:128×81×45cm

短片电影,彩色/有声

4'02”

短片电影,彩色/有声

4'02”

6 版 + 2 AP

最后,在工作室和胡庆雁与曹雨聊天的时候,他们的两个儿子就在院子里玩耍,时而和谐共处,时而又“相互伤害”。而曹雨和胡庆雁两人的创作状态,似乎也像作为他们生命纽带和延续的孩子们一样,时而忘情地奔跑在乡间的土路上,时而又在灯红酒绿的都市夜空下竖起警惕的汗毛。正如不久之前曹雨在麦勒画廊的个展标题《路过人间》一样,不论是“勤恳的农夫”,还是“有毒的美女蛇”,都在融入和抽离的不停切换间,以自己的方式“路过此生的人间”。