王广义

2000年王广义的《大批判--可口可乐》在中国嘉德国际拍卖公司的秋拍专场中拍出33万元,成为当场拍卖的第5名,这是中国当代艺术第一次在大陆拍卖市场中爆发出他们的冲力。2001年,英文版福布斯上发表了一篇文章,《到收购中国艺术的时候了》,这篇投资指南指出,除了古典作品,中国顶级的当代艺术作品“仅仅花上相当于西方顶级当代艺术家作品价格的很小一部分就可以获得,一旦它们被发现,价格将立即升高。”

四年之后,这个预言实现了。今年5月1日香港苏富比举办了中国及韩国当代艺术专场拍卖,王广义于2002年创作的油画《大批判--安迪·沃霍尔》以高出预估价一倍的价格108万元人民币成交,此项拍卖创出了王广义个人油画作品的最高成交价。

相比于前几代艺术家,中国当代艺术作品在拍卖市场上的表现显然并没有人们渲染得那么耀眼。5月29日,在香港佳士得“20世纪中国艺术及亚洲当代艺术”专场拍卖会上,法国华裔画家赵无极的巨作《1985年6月至10月》以1804万港元的高价打破了中国油画的世界拍卖纪录,同场中台湾油画先驱廖继春的《西班牙古堡》以1076万港元成交。

20世纪40、50年代留学海外,具有东方格调的华人经典画风的代表者赵无极、朱德群、吴冠中等人的作品在当下市场最炙手可热,价位均在几十万至上百万之间。20世纪初期中国油画奠基的一代画家徐悲鸿、林风眠、刘海粟、关良、庞薰琴的作品也因为艺术与文物双重价值而在拍卖行中占有主力地位。最早为市场所接受的古典主义学院派画风的代表画家陈逸飞、陈丹青的市场也基本稳定,陈逸飞的作品更是在近日连续创造了440万、550万的个人最高拍卖纪录。

尽管如此,按照翰墨画廊负责人林松的分析,中国油画拍卖市场由以下几部分构成的:早期油画作品大致占整场15%;华人经典画风约占6%;学院派画风占40%;青年油画家的多元化风格,包括部分前卫艺术作品,比例已经占到39%。

虽然在单幅价格上当代艺术作品还只能遥望前几辈作品,但是中国当代艺术家这个群体,借由不断增高的总量与一路走高的拍卖价格,对于最广大的人民群众而言,已经成为这个商业时代最新鲜的一个贵族群体。然而,对于艺术家本人而言,这一切与他们的生活与信念相距遥远。拍卖数字的高低没有过多改变他们的生活,也从来不是他们过去所寻找的方向。他们的生活依然沿着他们最为穷困潦倒的时候所开始的那条艺术道路继续着。

王广义 复活童年记忆

“文革”后第二代当代艺术家,最具有中国特色的“政治波普”艺术的绝对代表者。

1984年,27岁的王广义从浙江美术学院毕业,分配回老家哈尔滨工业大学建筑学院作讲师。大学期间,开启中国真正意义上当代艺术的一系列潮流与活动,包括星星美展、伤痕美术发生了。三年级之后,当王广义开始理解社会与各种汹涌而来的社会思潮的时候,他开始想拥有话语权,“我想表达了,想对我关注的东西发表意见,强调一些什么。”不过这种激动很快随着离开校园而令他失落了。

幸而在哈工大有一批同时回去的同学,或许是志同道合的欣慰,或许是不为外人理解的苦闷团结了一批艺术青年,做美术的、搞音乐的、写诗歌的。当时湖北《美术思潮》主编向王广义和他的团体约稿,这令他们感到事情的严肃性。他们首先为自己的团体寻找了一个响亮的名字--北方群体。这是“文革”后全中国艺术界出现的第一个群体概念,此后同时代的张培力等人在杭州成立了“85新空间”,黄永石水等人在福建形成了“厦门达达”,全国的艺术群体如火如荼,由此开始了“85新潮艺术运动”的端倪,这一切已经永远立身于中国当代艺术史。

1986年,珠海画院成立,王广义投了一份简历,经人推荐很顺利地成为了拿国家工资的专业画家。当时画院希望邀请全国的著名画家为画院成立举办一次高级别笔会。王广义朦朦胧胧的觉得这是一个好机会,他告诉画院他可以去北京找到著名画家们。很难说清楚王广义当时是有意还是无意的“无视”画院的本意,来到北京以后,他先找到了栗宪庭,时任《中国美术报》编辑的栗宪庭找到社长,促成了《中国美术报》与珠海画院合办的意向。在王广义与栗宪庭这两个当代艺术中的积极参与者与建设者的“合谋”下,原本祥和的珠海画院笔会以不可扭转的力量演变成为一场当代艺术的峰会,“珠海会议”也成为了当代艺术始终不能缺席的一次集会。然而会后王广义得到的是开除的处分。此后在武汉一家高校代了一年课,1991年王广义终于抛弃公职,北上北京,在艺术还没有商业概念加入的那个年代,王广义甚至都不能算是一个“职业画家”,只能叫做“无业画家”,没有单位,没有工资,没有保障。

不过相比于那时集中在圆明园,晚上还需要去偷煤偷白菜的更年轻一代的画家们,王广义还算是幸运的。几个企业界的朋友每年会给他几万元钱,“条件”是每年拿走王广义两三幅画,现在这些画随着王广义的“身价”都在一起迅速升值。王广义有时候和这些老朋友开玩笑说他们是“善有善报”,因为那时候的资助,谁都无法知道日后的回报是多少,王广义自己心里也毫不知底。

1993年,当代艺术界最振奋人心的时候到来了。在经过了早期中国总是拿着剪纸、丝绸之类的民间艺术当作参展作品,以至于艺术双年展对中国关闭大门之后,第49届威尼斯艺术双年展重新向中国招手。当时已经成为中国当代艺术精神领袖的栗宪庭率领着前后两代艺术家参加了这次双年展,其中就包括王广义。能够被选入这个展览,对于中国任何一位艺术家来说都是巨大的学术肯定。此后,“各方面都变好了,经济上也好了”,状况越来越好。今天的王广义在北京拥有两个宽敞的工作室,每天上午或者下午,他从家驱车去工作室创作,每年总是频繁地收到国内外各种展览的邀请。

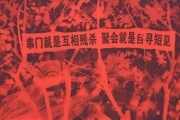

王广义是从《大批判》开始被世界与社会认识的。虽然他的创作经历了《凝固的北方基地》、《大批判》、关于健康等制度的装置系列,以及近期的《唯物主义》等不同阶段,然而《大批判》获得学术上、商业上的巨大成功都毫无争议地成为了王广义本人的代表符号。

“赶巧了我是这一个”

记者:这些年你的新作品很多,但是至今大家津津乐道的还是你的《大批判》,这令你沮丧么?

王广义:其实从本质而言,艺术家一生不过是在弄一件作品。我个人认为某个后期作品超越了它,但是整个艺术界不那么看,导致人们记住我名字的是《大批判》,我现在自己也否定不了。其实现在对于《大批判》,喜欢不喜欢已经不重要了,你一看就是我的。有人开玩笑,说我等于是复活了“文革”时期的视觉经验。

记者:你的《唯物主义》玻璃钢雕塑,依然使用工农兵形象,是否还是在做这样的工作?

王广义:复活,它是全方位的,我可能一生都在做这个事情。要摆脱过去,我可能自己心里都无法接受。如果我对戏剧感兴趣,我可能还会用戏剧去“复活”。我发现人在很年轻的时候,你对你个人的历史、对你从小所受的教育是没有感觉的。但是一过四十,对历史的感觉就看重了,一个是对国家的历史,一个对自己成长的历史。如果把这些东西忽略,你就没有存在感。我想现在我是找到了自己创作的理由。退回到七、八年前,我想我可能会用“文化对抗”之类来解释我的动机,但实际上我的出发点并不是这个。那些专业媒体的记者说我现在的观点和以前有点变,我说我现在只能谈我内心的感受,我的理由就是我从小所受的教育,我从小走在大街上看到的。

记者:就是你十岁到二十岁之间的记忆?

王广义:那是最重要的记忆。你让我改变成别的,我接受不了。样式可能会有变化,可能是黑白的,但脉络是清晰的。

记者:二十岁之后的创作就这样全部来源于青春期的记忆?创作资源充足么?

王广义:对我而言是这样。看起来好像是这么十年,但是随着成长,你对那十年会有不同的看法。这种记忆实际上是不断丰富的,这种丰富性远远超过那十年本身。有些艺术家不是这样,但我属于这种类型。

有十个人来复活“文革”、社会主义视觉经验的样式就很可怕了,但是有一个很美好,人们可能对他有敬意,多了就麻烦了。赶巧了我是这一个,我被社会认同了,弄得我必须走下去了,因为这也是社会对我的期待。假如我突然不弄这个了,我突然对高科技的问题感兴趣了,对吸毒、同性恋、hi文化感兴趣,那可能就与社会对我的期望相反了。

每个人创作什么,想什么,与社会的认同度,都是很复杂的关系,艺术家不是纯个体的,不是想干什么就干什么,理论上个体是自由的,但实际上,有一只看不见的手在制约你,这只手的制约可能会成就你在历史中的意义。这是一个结构,所有个体的意义还是结构赋予的,社会不期望我创造hi文化。

记者:你的创作一半是来自于兴趣,一半是来自于你对社会期望的假想?

王广义:对,是一个综合。

记者:这样的创作思路是一个安全的选择么?

王广义:很难说安全。实际上社会上有时候对你提出另外一个问题,这时就需要你的艺术强有力,使得人们无话可说。艺术家永远都没有安全感,保证自己处于不败位置的最重要的就是自身创作的力量。

记者:完全的安全感来自于哪里?

王广义:最重要的是学术,如果你在学术上非常清楚自己在做什么,你在心里是永远不可战胜的,其他事情都不行。无论你多么有钱,多么有名,在内心没有自足的学术系统,永远白搭。当别人问你问题的时候,你没有一个自足系统来回应他,其实你已经被打败了。当人们提出各种问题,你有这个系统来回应,你就是不可战胜的。

记者:你的这个系统什么时候形成的?

王广义:2001年左右。这之前,有人问过我为什么关注这类东西,我还要找很复杂的话语把它慢慢说圆了,2001年之后再问我,我就说得非常简单--从我自身来说,就是我童年的记忆,这个理由是不能证伪的,具有绝对意义,我的经历导致我的创作。有人告诉我你的创作应该变化,我说那你给我一个变化的理由,他给不了我。

拍卖带有偶然性

记者:你的经历证明“坚持就是胜利”?

王广义:对青年艺术家来说,你可以有任何一个理由,只要你内心真的相信,坚持做下去,一定能成功。但是通常在途中,由于社会的评价,他人的评说,他可能放弃了。所以说人要能真正的坚持一件事情,没有不成功的,只是太多的人放弃了,承受不了别人对他的评价,调整自己,一调整就失败了。

记者:你们这一代,以及方力钧他们一代,对于本土的受众而言,都是通过西方对你们的认可、解读才开始接触你们的作品,这样好像更容易被本土接受。

王广义:我的真实想法是我的作品在我们自己国家、文化背景下所具有的意义。我并不想给西方看。展览肯定要给他们看,但是他们怎么看,对我来说不重要,他们看、他们写文章研究、收购,那是他们的事情。这可能很多人不相信。这不光是对艺术家来说,对很多年轻人也是一样,其实所谓接轨不接轨并不重要,最起码的出发点还应该是在自己的本土文化中寻找意义,这是最重要的。如果他在自己的本土文化中具有意义,当然就具有国际市场。

我们这一代人处于特定时期,那是不正常的,如果现在艺术家还是这样想问题,这就很可怕。回到那个年代想,我觉得问题可能还是国家不够强大。

记者:你对你的作品的解释越来越简单了,回过头去看,最初的时候是不是给自己作品强加了很多意义?

王广义:肯定有,我强化它是为了让人民接受它,你不强化人民会对它没兴趣。当人民接受了,你再慢慢地把你真实的想法说出来,人们才可能会接受了,如果一开始就说没什么想法,人们没有什么理由记住你,这是一个正常的心态。“记住”这个事情很重要,无论是中国美术史,还是西方美术史,能留下的作品都是被人们记住的作品,不被记住的是不会被留下的。

记者:这种早期的解释是策略性的?每个艺术家早期都会这样?

王广义:应当是这样。但是艺术家最初并不懂得这个,我回过头来看,是这样的一个过程。当初那么做是有一种很急促的感觉,急于希望社会认同,渴望自己迅速成名,渴望走到哪里都被人认识。

记者:《大批判--安迪·沃霍尔》创造了你自己的作品拍卖纪录,这幅作品在你的全部《大批判》系列中是最重要的么?

王广义:拍卖有偶然性。赶巧这幅作品拿去了,赶巧现场有几个都感兴趣。如果赶巧对你的作品感兴趣的收藏家刚好飞机晚点了,没有赶到拍卖现场,就很可能流标了。所以拍卖这个事情我不愿过多面对,它太具有偶然性,面对偶然性,挺烦。而且社会、媒体恰恰对偶然性感兴趣。它不是真实的东西。

事后有人祝贺我,我说价格那么高和流标都是在一刹那会出现的,不真实。学术对我更重要,学术是一个比较衡定的指标,我比较在乎这种真实的价值体系,它不是偶然的。

记者:你现在花多长时间用来创作?

王广义:下午必须工作,这是我给自己规定的。艺术家不工作,就没有职业的感觉。必须让自己在正轨上。

记者:相比于现在孤身一人创作,当时那种与体制反抗的感觉还是挺激动的吧?

王广义:现在没人管你了,爱干嘛干嘛。人还是有假想敌比较快乐,呵呵。没有假想敌之后就不知道干嘛。

方力钧 当年不知道下一顿在哪儿

在中国当代艺术家的断代问题上,确切地讲王广义是一个跨代的艺术家,方力钧看起来就清晰很多。他以自大学就开始一直发扬到现在的艺术语言符号--光头,无休止的光头--成为了中国当代艺术史上第三代艺术家最响亮的一个符号。方力钧这一代画家被他们的好朋友,也是恩师栗宪庭命名为“玩世现实主义”,更通俗的一个名字是“泼皮”。

1993年,就在中国当代艺术刚刚借着那一年的威尼斯艺术双年展开始畅游西方社会的时候,美国《纽约时报》做了一期中国报道,那一期他们选用了方力钧的一个打着哈欠的“光头”作为封面。我们不难想象当时那种图像在西方社会所能引起的兴趣要远远强于最近一期美国《新闻周刊》选用章子怡作为封面所能达到的效果,特别是《纽约时报》站在他们的立场上为这个光头加注了一句解释“这不是打哈欠,是呐喊”。

方力钧在1991年左右创作的《系列2 ,2号》现被收藏在西方一个重要的现代艺术博物馆--科隆路德维希博物馆中。多年以来,这幅作品被认为是中国当代艺术的代名词,1998年该博物馆回顾世界百年现代艺术,在众多大师级的艺术作品中,他们选择了方力钧的“光头”作为展览画册的封面。

方力钧的艺术生活是绚丽的,这并没有影响他作为一个艺术之外的社会人的生活。他和朋友成功着经营着两个系列的餐馆,其中之一便是在北京常常流连于建外Soho、后海一带的小资们最熟悉不过的餐馆“茶马古道”,据说这家餐馆曾被美国的《时代周刊》评为亚洲最佳餐馆。方力钧还在2003年参加了张元导演,赵薇、姜文主演的《绿茶》的拍摄。

这无疑是一位最有明星气质的艺术家,人们津津乐道于他“妩媚”的笑容,丰富的生活,金质的艺术工作,然而无论怎样,他依然会尽力在每天早晨七、八点钟从北京市内的家中驱车赶往北京通州区宋庄的工作室,直到晚饭时间回城,过着如同任何一个朝九晚五坐车上班的白领一样的规律生活。

挣扎着找口食

记者:对很多人来说,你在圆明园画家村的生活很传奇。

方力钧:88年没有毕业的时候,已经有人在那里租了画室。最早一些人租了农民的院子,我经常去玩。第二年夏天毕业我回家呆了一个月,再回到北京的时候,朋友帮忙租好了房子。是一套两间房,外面一间不到二十平米归我用。在那里住了半年,7月1号到第二年1月1号。后来房东来看过,看到我不仅用了里面那间,而且还有一个北大教书的哥们儿一起住,他警告了我,我没有在乎。结果31号就来轰我。

那年的1月1号,特别冷,自己找三轮车,找房子,搬东西。后来找到一个农民的大院子,外面的一间有三四十平米,是他存柴禾的仓库,里面的有十几平米,归我住。这样我就开始了不断搬家的一个阶段。当时太惨了,没办法,一点办法都没有。

记者:不要家里的钱?

方力钧:当时各种办法都想尽了,而且我的人缘应该算是好的,最苦的时候每天也都是很灿烂的,乐观的,不像有些人哭丧着脸,所以很多人不讨厌我的。我的精力也好,也能去蹭饭,满城跑着去蹭饭。

有一段时间我们几个人去大连给人去画商品画、部队的教学挂图,画完了分了一点钱,从大连回来的时候,搬到圆明园里面,紧挨着养鸡场的一个小破房子里。那段时间相对稳定,但是越来越穷,基本上属于干耗。我们把床板掀开,一分两分的钢崩儿都抖落出来,还有粮票,一两二两,弄一把,那时候还有串胡同卖粉条的,红薯粉条,我们就换一大堆粉条,什么都没有,就是一瓶酱油,每天吃酱油粉条。

记者:“康师傅”在那时间看起来是奢侈品了?

方力钧:那时候想都不敢想。有几个人最大的理想就是能够攒够钱一次性买30斤挂面,1斤咸盐,这样就可以把一个月的储备顶住了,然后看别的机会能不能混点儿肉吃,弄棵白菜。

不过那时候还挺好玩的。虽然苦,但是状态比较对,大家创作的欲望都特别强。除了挣扎着找口食儿这点事儿,整天就是在画画,当时也不觉得自己委屈。年轻嘛,觉得未来有希望。

记者:什么时候形势才好转?

方力钧:92年好转了起来,开始有杂志报道,也有了展览的消息,人的状态开始好了起来。那时候吕胜中老师请我给他的美术学校代课,有房子住,不要房租,能画画,还有讲课费。不过还是搬来搬去,也再搬回过圆明园,一年搬好多次家。开始搬家还有好多东西,后来精简得就剩一三轮车了。那时有一些画寄存在北大的宿舍,喻天红,就是我最早的模特,后来他们同宿舍有年轻老师要存放电视机,就需要把我的画拿走,他们问我怎么办,我说我没有办法,就那么给扔了。

我们在圆明园的日子,现在想起来很快,但是当时日子需要一天一天的过,尤其是最穷的时候,也挺不好过的。现在回想起来我年轻的时候,很多人都给了我精神或者物质的帮助。一是去老栗家蹭饭,聊天;一是和平出版社经常给我活;美院的老师给我教学的活,保证有100块钱的讲课费,从圆明园附近骑车或者坐公车到王府井去教课,我当时的房租就是100块;在老师们家中蹭饭,到中华研究院的师兄那里去吃炖肉,拿画板什么的。兄弟、同乡,现在想起来当时好像把所有的资源都交叉使用了,而且还安排得挺好,大家都还不讨厌你,自己还能得到适当的“补充”,哈哈。不过想想要从圆明园到东三环混顿饭吃,也还是件挺苦的一件事情。

有一种幸福叫放弃

记者:什么时候开始有人购买你的作品?

方力钧:实际上“89现代大展”上,挂了三幅毕业创作的素描稿子,半开纸大,就是从这个系列开始的。那几幅素描,可能比较朴实,跟整个“85新潮”时期的作品不太一样,所以开展两个小时左右,就有好几拨人想来买这一组素描,有人开价300美金,那时候学生能够卖画,是一个挺兴奋的事儿,不过后来拖了下来。92年的时候,这几幅素描参加了澳大利亚一个关于中国的新艺术的展览,新南威尔士国家美术馆买了两幅,这等于是第一次向公共机构卖画。

记者:价格是多少呢?

方力钧:每幅1500美元。对于像我当时那样处境的艺术家来说,这个开端很不错,一出手你的作品就是国家美术馆。后来参加了柏林新艺术展。当时我准备比较充分,我和同学刘炜合作,之前我们就商量好的,圆明园阶段的作品都不出售,留下来,等机会成熟时展览。所以当时一开展览,我的作品,无论是尺寸还是数量可能都是最大的,所以当时的宣传对于我可能相对有利一些。接下来《纽约时报》做了一期中国报道,拿我的作品作为封面。接着就是“后89中国艺术展”,那算是第一次大规模出售自己的作品。

记者:销售状况可以完全改善你的生活了。

方力钧:那个年代对商业有与生俱来的抵触,觉得艺术和商业应该划分界线。而且96年之前我对作品的出售控制都非常严,那之前很少有私人收藏家能拿到我的作品,基本上都给了公共机构收藏,96年才开始有了一些松动。

年轻时候没有经验,但是直觉应该是这样的,我会考虑作品放在什么地方效益会更高一些,看到的人更多一些,因为作品的量毕竟很小。被私人收藏家买走以后,你不可能要求更广泛的人看到。当时好多画家是不管的,大家都不懂,不知道有公共收藏的概念。而且公共收藏意味着你在经济上要吃亏。我觉得钱总是一个附加的东西,应该和你做出来的核心的东西是同步的。核心的东西做得越好,经济上的收益越大。最早的公共收藏是非常重要的。在销售方面我们没有经验、也没有胆量、没有常识说我的作品要卖多少钱,不知道一个西方的艺术家是多少钱,只能自己这样一步一步来走。

记者:这个阶段你的创作情况如何?

方力钧:我们开始逃避那些没有必要的展览。当时媒体都来,所有的作品都拿出去展览,还有的销售了,工作室长期处于空的状态。而且从全国各地来的、心无芥蒂的艺术家之间也有很多活动,整天喝酒串门。没有时间画画。这时候我必须把作品完成。这一点我一直比较好,核心的东西我是最在意的。所以93年开始就希望找一个新的地方,安静一点的。有几个朋友有同样的想法,我们就开始在北京周边,从门头沟、昌平、顺义,沿着通县,坐公车或者有时候找一辆面的,塞满人到处跑。94年的时候发现通县是最理想的,平原地带,每家院子都很大,一般5000块钱一个院子。后来是张惠平,一个学生,带我们来到他家的这个村庄--小堡--一个特别自然的村落,邻居之间有荒地,草木繁盛,高低的土包。最早我和刘炜、岳敏君、张惠平我们四个人就住进来了。我买的是当时乡里一个领导的院子,据说是当时村里最好的,3万5买下了。

记者:当时栗宪庭将你们的作品贴上“泼皮”、“玩世现实主义”这个标签,对你的作品产生了怎样的效果?

方力钧:这个标签有得有失。现在因为我们得了很多,我们只说我们得到的。但是在得到的同时,一定也失去了什么。得到的东西是清楚的,我们就不说了。但是这个标签使得很多人对你的内容不再发生兴趣。比如前不久有人带来美国的学习美术史的研究生,学生问我,“方老师,你是个流氓?”每个人不可能像老栗那样为了给“泼皮无聊”下一个最准确的定义,去了解各方面的内容,查各种资料。这样的话,虽然你可能从商业上、出名上得到了一定的好处,但是对别人更准确更恰当的理解你作品的精神涵义的时候,就差得太多了。等于先把这个空间占住了,别人就无法进入了。所以没有过多可说的。当这个标签成为历史的时候,你就没有选择其他的可能性了。

记者:你好像只专注于架上绘画,不太运用其他媒介?比如雕塑、装置、Video之类的。

方力钧:人对勇敢的理解不同。作为艺术家,我们会说是否勇于创新,有一个无边际的梦想是勇敢的,但是如果你的梦想无边际,就已经成为劣势了,无论是材料上、梦想上,还是你的感觉上。你在十分钟之内经历的可能你这一辈子都完成不了,你这一生有太多的十分钟。你想把你的梦想都变成现实,这是一个非常虚妄的东西,对这些不加控制的话,你就是一个蠢人。所以一个成熟的人,一个对自己有判断的人,也是让人可敬的人,就是他能把他所有不可能的事情去掉,而不是捡起来。当我想通这个问题的时候,我觉得是一种幸福。

从画室到餐馆

记者:你开了很多餐馆,是很认真地在经营么?你的作品销售已经很好了,你开餐馆是为了什么呢?

方力钧:艺术作品应该是跟生命关联的。我不希望一个艺术家最后成了妄想狂,疯子。一个人在工作室里时间长了,你会觉得所有事情都是你自己决定的,然后呢,你就以为所有的事情你都可以自己决定了,这是一个非常悲哀的事情。我希望我能像正常人一样,所有社会人遇到的事情我都能遇到。因为我作品的对象是正常人,而不是疯子。我现在算是勤奋的,每天早晨七、八点钟起床,然后出发,九点左右到这里工作,吃完午饭休息一会再开始创作,下午吃饭的时候回家。

我最不喜欢的就是因为你在某一个方面取得不错的成绩就感觉了不起。但是如果你只做这件事情,很容易这样,因为你只会这样,你没有横向的比较。我希望从画室出来,回到餐厅,我就能回到现实,比如餐厅的煤气出问题了,物业公司罚款,这个月销售业绩、报表来了,工资,奖金,这些东西,日常的,使自己能重新回到一个很社会人的状态。通过这样一些生活,算计,矛盾,各种小的细节还能重新构建你对人、和对社会的理解,重新回到作品的时候,我希望能把这些带回来。

而不是说你的作品慢慢变成一个壳,它里面的东西都耗尽了。

记者:这种规律的方式让你在创作中还能保持激情么?

方力钧:我从来没有激情创作过,我最讨厌的就是激情创作。不是没有激情,是我有意识地把这个控制住,去掉激情,我不相信激情能够创作好的作品,即便有时候激情能够创作出好的作品,我也不认为那是我的作品。

记者:餐厅当初没有想过用你的作品来做logo?

方力钧:我希望餐厅就是常规的生意,当然如果汇集一些周围的朋友是挺好的,但是我不希望做成一个另类的东西。我希望自己能做好,我把它当作端正人生态度的一个想法。不过基本收入还是绘画,我经常开玩笑说我是一个以文养商的典范。

尹朝阳 太阳底下无新事

2005年6月中文《福布斯》转载了《华尔街邮报》的一篇文章《中国当代艺术品--下一个收藏热点》,虽然早在四年前,美国《福布斯》就已发现了这个苗头,然而四年后,中国当代艺术家在拍卖市场全方位兴盛,这个苗头才成为真实的潮流。这一次,除了王广义、方力钧他们,第四代艺术家--这批还没有找到公认的学术标签的70年代出生的艺术家们,开始被商业神话着。《福布斯》提到这一代人的时候指出,“以尹朝阳、夏俊娜等为代表出生于上世纪70年代的年轻画家也正在受到广泛关注,并有成为新投资收藏热点的潜力。他们正处于创作的黄金时代,作品也不再有上一个时代画家中普遍盛行的图像和符号化特征。”去年10月,尹朝阳的作品《广场》在香港苏富比举办的首场“中国当代艺术专场拍卖”中,预估价仅8万港元至10万港元,最后以43万港元成交,尹朝阳的作品随之高走。

要一直有一种力量

记者:你们毕业的时候,美院的学生是不是已经不流行找工作了?

尹朝阳:毕业后我是没有工作。但我当时找了,找不着,事实上现在大部分的人也不可能去做这个职业。当时最理想的是留校,我当时觉得留校没戏,想去别的学校试试看。那时候还是觉得大学老师不错,90年代中期,相对稳定,业余时间搞一搞创作。但是最后确实不行,人家不要我。

记者:直接当职业画家,收入从哪里来?

尹朝阳:教学生,一直教了四年,直到2001年,穷得叮当乱响,那个阶段就相当于他们(那一代)的圆明园阶段。不过现在别人觉得我挺顺的,好像坐着火箭一样。

记者:99年你创作了《石头》系列,感觉那时候的情绪很沉重,是因为生活么?

尹朝阳:有关系。

记者:现在形势好转了,作品中的情绪不再那么沉重了?

尹朝阳:看你是一个什么样的人。人会不断遭遇,虽然不再会为一天三顿饭发愁,但你还会有问题,反正人活着总得找一些事儿给自己难受,这样可能证明你活着。每天都是和风细雨的,那人基本处于安乐死状态。

记者:难受才是最好的创作状态?

尹朝阳:我并不会因为创作去刻意的难受,那是等而下,完全是自虐。那种难受有时候可能是心理上,身体上的,而现在更多是心理上的。不再去为温饱发愁了,人就开始面对挑战自己的问题,有时候你会赢,有时候会输,人的身体会慢慢老去,你要和这个对抗,而和这个对抗的时候,人最终是要失败的。一想到这个的时候,自己拿什么来支撑你?要一直有一种力量,就好像是拉锯战。

记者:你们这一代人似乎不像前两代那么具有意识形态、社会主义视觉经验,或者社会学内容了?

尹朝阳:我不想让自己的作品那么单一,符号化。这并不是刻意地同前两代人区别开来。如果我想坚持什么的话,如果我内心只感受那么一个东西的话,我会去做。但是我心里感受的是别的。

记者:你的《青春远去》、《石头》、《神话》系列都可以被解读为个人体验、心理学的内容,但是你最近的创作被人认为是“带着革命题材的回归传统”,对天安门、毛**像、红旗等意识形态符号的使用是刻意的么?

尹朝阳:至少有一点,我现在惟一能够做的就是有感而发,我犯不着投这个机,原来那些作品卖得很好,现在还有人来要早些年的作品。我只是要在三十多岁的时候,通过这个对过去的,从小学到成人,经验当中所有理想主义的符号做一种个人的清理,对我来说,像一个仪式,对它回忆也好,重新解释也好,就是一个仪式。

记者:客观效果来讲,你们这一代与国际接轨之后,一鸣惊人的机会反而少了很多。

尹朝阳:说真的,我现在不太关心国际化什么的。虽然也关心成名,但是每天还是挺平常的生活,一早起床就去画室,别人觉得我像个种地的,八、九点钟去,下午四、五点钟回家,活的相对比较健康,不抽烟,也不怎么喝酒。你的内心只要是汹涌澎湃的,没必要把自己外在的东西弄成那样。

记者:前几拨人有栗宪庭那样一位权威的批评家来向社会和世界推荐作品,你们这一代人呢?会因为缺少这样一个人而遗憾么?

尹朝阳:每一代肯定会有跟你相匹配的机制。那个时候有老栗,老栗的人格相当过硬。现在我们有自己的情况,商业好像一个大浪,一下就将所有的东西都淹了。有的人欢呼雀跃,有的人就被卷走了。关键还是站稳脚跟,在吃饱肚子的前提下站稳脚跟,朝着既定的方向走去,不被这个大浪卷走。我还好。

记者:你的既定方向是什么?在艺术史中占有一席之地?

尹朝阳:历史是别人写的,最终决定你的还是你自己的。我当初想的是“要去哪儿”,实际上就是个人式的自我完善,对人生的一个交待。这个对于所有的人,每个时代的,都是一样的。

有时候我的心态很老,但是我的创作态度很积极,有时候别人觉得我是在疯狂的状态中创作,我需要这样一个途径把精力发散出去,否则会爆炸的。每一个时代都一样,大家可能使用的工具、方式、语言不一样,但是大家做事情的动机、过程是一样的,只要你还是一个用两个鼻孔出气,还需要吃饭的人,所有的反应都是一样的。

我只代表我个人

记者:去年《广场》在香港拍出了43万元的价格,之后你的作品开始走高。这幅作品是你自己最欣赏的作品么?

尹朝阳:《广场》不是我最重要的作品,但是它碰巧去了那个拍场,又碰巧是最显眼的作品。那张画可能有很多人喜欢的因素在里面。拍卖有偶然,有必然。

记者:关心拍卖行情么?

尹朝阳:我其实一开始不关心,但是身边的人总在提,我对这个有抵触。你不能让自己的脑子被这个过多占据。说一点影响没有那不可能,去年那张画一拍出来,今年所有的拍卖行全都上,你会受不了。

记者:你对自己的作品有基本的定价么?

尹朝阳:我不是刻意不和商业挂钩,这个话题比较敏感,每个艺术家都要遭遇一个问题,别人来买你的画,你定一个什么价格,这个价格不是拍卖行的价格,是画廊的价格。但是你给画廊的是一个价格,画廊卖出去是一个价格,很多人会直接到艺术家这里来买,这个尺度就很难把握,挺容易得罪人。

记者:到你这一代,“文革”后的当代艺术家已经是第四代,甚至第五代,看了前面那么多人,你怎样找到自己的空间和位置?

尹朝阳:一开始这个特别难,这也是很多刚刚毕业的学生的感觉。很多人在刚开始的两三年过不了这一关,坚持不下去。

记者:是你本人,还是你的作品,更具有同时代人的代表性?

尹朝阳:我不认为我代表70年代,我只代表我个人。很多人愿意拿一个年代来划分这个标签,大致的年代差异可能是有的,因为环境变了,但是还是老话题--人是一样的,我真的不认为“人”有太大的区别。

人到青春有不安、躁动,成长之后,你会有锁定。大学毕业之后,很多作品表达的都是这样的状态。

栗宪庭 点石成金

很少“进城”的栗宪庭在宋庄小堡村过着半隐居的生活。

老栗的邻居多是方力钧、刘炜这一批“玩世现实主义”的代表人。这个“主义”又名“泼皮无聊”,这都是老栗在1993年琢磨出来的概念,那时很多人都抢着为“文革”后第三代艺术家命名,最终被接受的就是老栗想出来的这两个名字。55岁的老栗过得挺“泼皮”,已经不再参与社会工作的他虽然在嘉德之类的机构出任顾问职务,但那都是些没有收入的名誉头衔而已。老栗说自己现在终于过上了理想中的生活--“吃软饭”,因为现在家庭收入基本都依靠同样也是策展人的妻子廖雯的工作。

老栗是一个当代艺术无法绕开的人物,虽然他自己没有一幅有名的作品。从1979年开始,老栗在任职《美术》、《中国美术报》、《艺术潮流》编辑期间,参与甚至是制造着“文革”后三、四代艺术潮流的形成,“政治波普”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术”等概念都是其最先提出的。

在老栗的客厅墙壁上,看不出秩序地挂着张晓刚的《大家庭》、宋永红的《洗澡》、方力钧和刘晓东为他画的肖像画。大大小小的当代艺术中坚力量送给老栗的作品证实着老栗在中国当代艺术中的分量。

参与了中国当代艺术二十多年的喜怒哀乐,老栗觉得“现在越来越商业化了,每个展览都有商人投资,要回报,跟艺术关系不大了,跟以前不一样了”,2003年8月策划完《念珠与笔触》艺术展之后老栗便停止了策展工作。

老栗说过一句话,“有名的艺术家已经不在我的视野之内了”。能打动老栗的是“艺术刚出的鲜活状态”,“艺术家一旦变成品牌就成了制造”。

同样在中央美院接受过四年中国传统画专科训练的栗宪庭没有成为画家,却阴差阳错的成了批评家。在老栗看来,批评家也是艺术家,他们和艺术家生活在同一个时间段里,感受着一样的环境,只是说话的方式不一样而已,“艺术家使用自己的作品,我是用一批艺术家的作品”。为了这“艺术家”一般的批评家身份,老栗放弃了很多,除了牺牲了很多经济收益以外,老栗也不知何时起放弃了成为一名传统意义上的艺术家的愿望。

老栗说自己最新的职业是“房地产开发商”,帮着镇上新兴艺术园区做一些设计、招商的工作,义务的。老栗说自己的历史使命结束了。

据说,宋庄之外,新一代批评家正在为“老栗第二”这个头衔花落谁家争夺得不可开交。

【编辑:陈耀杰】